文 | 甘北

来源 | 甘北(ID:ganbei1990)

大家有没有同感:年纪越大,忘性越大。

以前兴致勃勃地跟人长篇大论,现在刚起了个话头,转身就忘了自己想说什么。

遗忘,是一件让人无能为力的事情。

你有没有设想过:

有一天,我们会忘记生活常识,连烧饭都忘记关煤气;

忘记了朋友的长相,面对面叫不出名字;

甚至在某个瞬间,忘了家往哪边走,自己出门干嘛,乃至自己是谁……

听起来有些不可思议,却几乎是许多人必经的衰老。

最近,一档名为《忘不了餐厅》的公益性质综艺,悄悄地在豆瓣上拿下了9.4分的高分。

黄渤和5位患有不同程度认知障碍(阿茨海默症)的老人,一同开了一间名为“忘不了”的餐厅。

在这里,黄渤、宋祖儿完全沦为配角,节目的重点,都聚焦在五位老人身上。

前两集温情又泪点满满,老人们像孩子一样,欢欢笑笑少女心满满。

珠珠阿姨不让别人叫她奶奶,说显老。公主姐姐喜欢粉红色,满满的少女心。

老人们性格开朗,慈祥乐达,可每当做错了事,又会陷入深深的自责中,生怕给年轻人添了麻烦。

蒲公英阿姨把6写成9,导致给客人上错了菜,觉得自己特别没用。

小敏爷爷忘了给客人买单,接下来总表现得小心翼翼,生怕客人离开视线范围。

而最新的一集里,小敏爷爷忘记自己51年老友的片段,直接让我飙泪不止。

节目录制十天前,小敏爷爷郑重其事地给老友王作雨写了一封信,邀请他来“忘不了”餐厅玩。

老友一收到信,马上携老伴从上海赶到深圳,装作寻常客人进了“忘不了”餐厅。

一开始,王作雨信心满满,他觉得小敏爷爷一定会认出他来。

可是没有。

小敏爷爷像对所有客人一样,客气礼貌地微笑,几次照面都没有认出来。

祖儿提醒道:那边的客人也是上海来的,你老乡,你们聊一聊呗。

小敏爷爷这才兴奋地跑过去拉家常,但遗憾的是,他依旧没有认出来。

“我以前也住过天山地区!”

“菜场?我也在菜场做过呀,我在菜场干了十年!”

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

相识51年的挚友,此刻竟像第一次见面。

最后,按捺不住的王老先生,忍不住问他:你还认识我不?我姓王。

小敏爷爷努力回忆,终于想了起来:王作雨!

两个人拥抱到了一起,记忆的宝盒终于在那瞬间打开。

小敏爷爷说:我想死你了,看见老朋友,开心死了。

我想你是真的,我认不出你,也是真的。

世界上最遥远的距离不是生与死,而是我站在你面前,你却不知道我是谁。

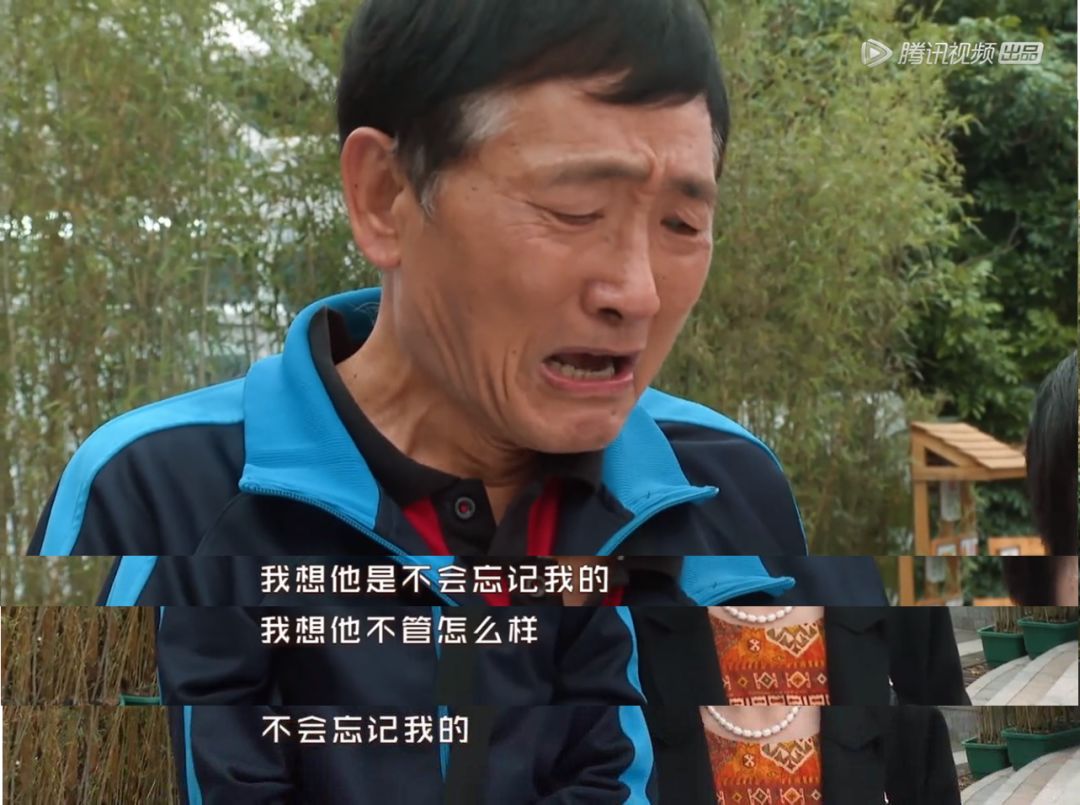

出了餐厅,头发已经有些斑白的王老先生,突然哭了起来。

那哭声里,一半心疼,一半委屈。

心疼的是,老友的病已经如此严重。

委屈的是:

“我想他是不会忘记我的!我想他不管怎么样,都不会忘记我的!”

“我曾拥有你,想到就心酸。”

这句原本描绘爱情的歌词,却成为老年生活贴切的注脚。

这些老人的脑海里,藏着一块橡皮擦,正在一点一点擦去他们的回忆。

曾经以为一辈子的相谈甚欢,如今连想起挚友的名字都很难。

原来时间纵然始终向前,关于生活的记忆,却是会倒退的。

在中国,有超过800万的阿茨海默症患者。

节目中的老人都很乐观,随处可见开朗的笑声。但现实生活中,阿茨海默症可能更残忍。

老人可能会突然性情大变,爱发脾气,不讲道理,甚至对亲人破口大骂。忘记回家的路,忘记亲人的名字,甚至忘记大小便。

这对于亲人而言,是一件多么残忍的事啊。

我的外公生前,也患过这种病。

他做了一辈子“妻管严”,可是患病那些年,他用最难听的字眼咒骂过外婆,像孩子一样在餐桌上大发脾气。硬朗军人坚守了一辈子的尊严,全被病魔摧毁了。

他甚至认不出自己的子女……

如果你曾照顾过阿茨海默症患者,一定会明白,这是多么残忍的一种病症。

就像我在网上看到的这些评论:

@黄毛毛三百岁:

我奶奶九年了,她年轻时是文艺兵,后来专业教书,退休之后工资高,爱打扮,有个很美的名字叫美戈,以前她从不穿红戴绿,很优雅,会唱歌,跳舞,吹口琴,很体面,我眼睁睁看着奶奶变得暴躁,砸门,骂人,也不讲究了,完全变了一个人一样,带孩子你是看着她成长,但是我看着奶奶越变越差,我爸爸还会哭,见我爸爸哭过三次,一次爷爷过世,一次奶奶发病打人,一次我选择了远方的大学。

@Tulanduo:

我妈妈跟我说过,她的阿尔兹海默症朋友——王阿姨的事儿。

“你王阿姨邀请我去她家里玩的时候,我觉得她神志还算挺清楚的,她家里人也希望我去陪陪她。

过去了以后才知道,她的病已经挺严重的了,经常忘记关灯关水龙头,有时候连家里的人都认不全,我刚到的时候,她差点没想起来我是谁。

晚上我和她一起睡觉,我有洁癖嘛,她就一直跟家里人念叨着‘给小如换个新床单,小如要睡新床单的。’我听得心酸的不行,原来她还是记得我的。

上床之前,她把床铺得平平整整的,还拿来两个毛绒娃娃,放在我们俩中间——她第一次来我家,我们一起睡的时候,我怕干扰到彼此,就这样象征性地隔了一下。

这么多年了,我的这种小习惯,她还放在心上。”

@Rainy:

我爷爷去世前半个月记忆混乱,像个孩子,喂他东西不吃却抓我的手往嘴里放,但他却一直提一个人的名字,我爸说是爷爷年轻时候爱过的一个女人,84岁已经没有机会再见,只能最后叫叫你的名字。

我如今时常回忆起外公生前的最后时光。

那时网络不如现在发达,农村医疗信息也封闭,家人只知道外公“病了”、“老糊涂”了,却没有人去真正了解过“阿茨海默症”这个名词。

每思及此,我就隐隐地自责。

如果我们早早地干预,是否告别会更加体面?

有数据显示,中国阿茨海默症患者就诊率不足27%,而在这部分就诊患者中,超半数确诊时便已是中度或重度痴呆。

大概这才是这档节目的最大意义,它提醒我们,面对衰老和遗忘,我们原本还该有更好、更缓和的对抗方法的——如果能够及早干预、及早治疗,或许,记忆不会遗失得那么快。

还记得电影《寻梦环游记》说:

人的一生会经历过三次死亡。

第一次是断气的那一刻,从生物学角度来说的死亡。

第二次是举行葬礼的时候,你的身份将会被这个世界抹除。

第三次是这世界最后一个记得你的人死了。这一刻才算是真正的死亡,从此不会有人知道你来过这个世界。

对于我们而言,只有记住的爱人、记得的事情,才算是真正存在,真正发生过的。对于世界而言,只有被记住,才是活过的证据。

可是疾病是无法抗拒的,面对无可避免、无可治愈、无可逆转的阿茨海默症,我们唯一能做到的,是多一分耐心和体谅。

记得多年前,我在电影院里看《归来》。