在本科数学系,身边的学生大致分为几种情况:

第一种学生是高中数学学的比较好,也没有什么特别爱好的专业,于是通过高考或者保送进入了数学系;

第二种学生是为了转行计算机或者金融,就来数学系过渡一下,未来从事其他行业的工作;第三种学生是想读其他的专业,但是由于高考分数不足,被分配到了数学系;

第四种学生就是为了攀登科学的高峰,立志要在数学界从事科研工作,在填报志愿的时候就果断进入数学系。

一般情况下,学生在拿到本科学位之后,如果还想继续从事数学科研的话,就会选择继续攻读数学方向的博士学位,无论在国内还是国外继续学业。

在数学系本科或者硕士的时候,学生们通常都是按部就班的上课,做作业,上讨论班,或者每周集体分享一些论文或者学术资料。到了最后一个学期需要写论文的时候其实也不需要有太多的创新工作(更直接一点的话就是做不出来什么创新的工作),学生们大概就是整理一篇前沿的学术论文或者学术书籍就算完成了论文。在这两个阶段,导师基本上都会告诉学生,什么课题可以做得出来,什么课题比较难被做出来。或者就是导师其实已经知道某个问题的解决步骤和方法了,只需要学生执行完成就可以了。虽然在数学系的本科或者硕士都是按部就班的学习,但是这种学习是非常有必要的,毕竟不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海。

但是到了博士阶段就不一样了,导师给博士生的题目基本上就是学术界未知的问题。如果这个问题被解决了,那就不能够作为一个博士论文的题目。在某些极端情况下,导师连这个题目最终能不能够被学生做出来都不知道,只能够大致判断出这个问题的难易程度。数学系的纯数学方向和其他专业还不一样,某些专业跑跑数据改改模型就能够发表所谓的优秀论文了。而想要做纯数学的研究不仅需要通过

天马行空的想象能力

来寻找灵感,还需要有

强大的逻辑推理能力

把之前的想象整理成严谨的学术论文。而这种能力,仅仅靠本科或者硕士的训练是远远不够的,按部就班的读书考试也许能够应付小学,中学,大学,甚至研究生阶段,但是却无法完成博士阶段的任务目标。

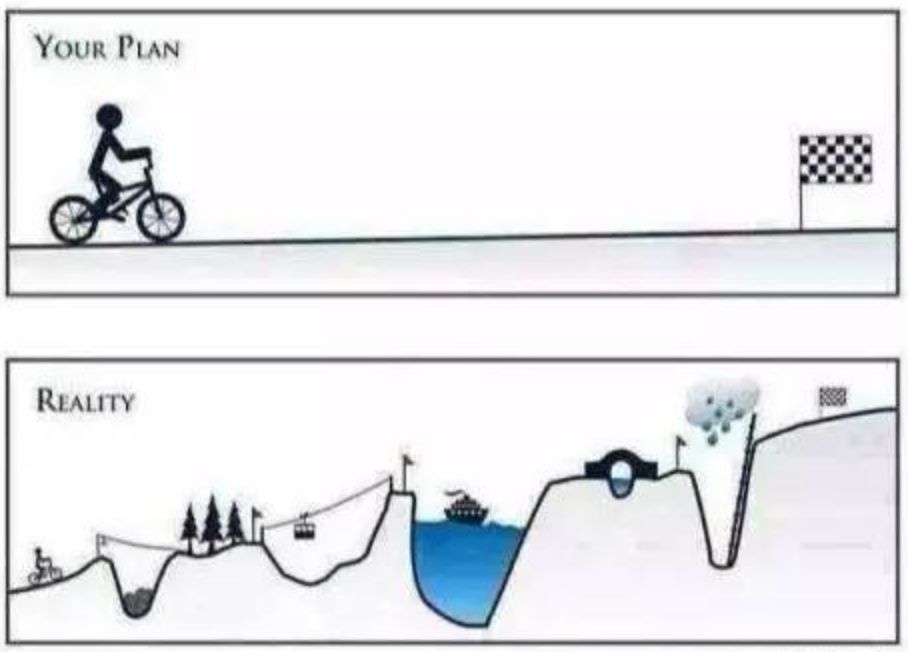

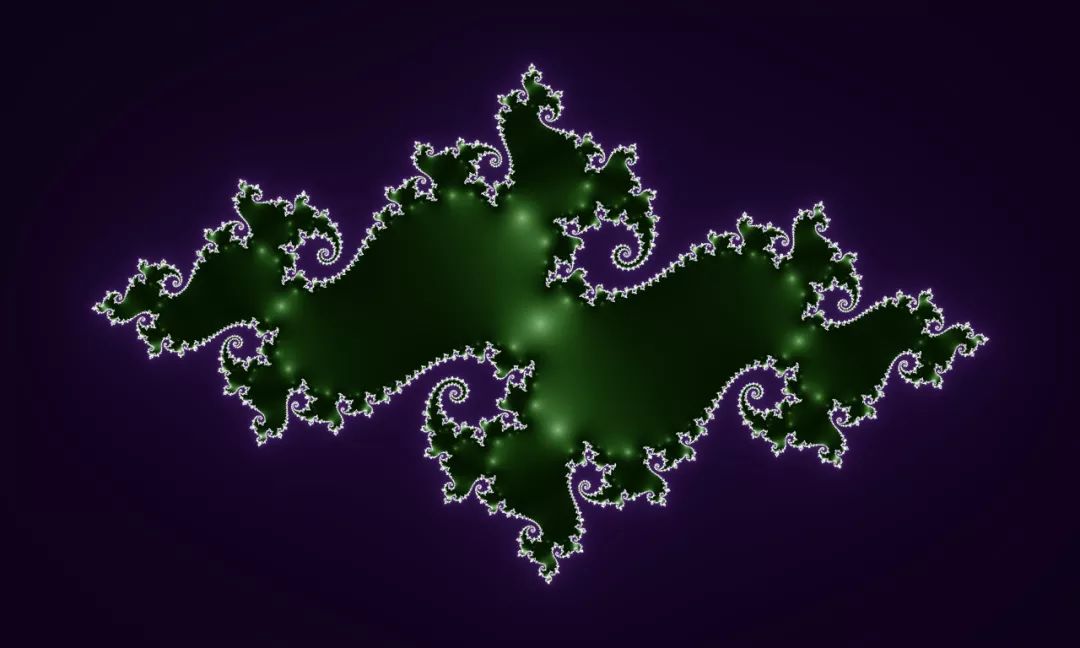

当年笔者在博士期间的研究方向是“

复平面上多项式的 Julia 集合正测度

”(PS:估计不是相关方向的人都不太读得懂这个题目的意思)。首先要知道复平面,其次要知道 Julia 集合,再次要知道正测度是什么意思。即使这些名词和概念都知道了,也不足以撬动这个题目。要想解决这个题目,除了导师的必要指导之外,还要自行去查阅各种论文资料来详细阅读。记得当年读过好几篇三五十页的 Annals of Mathematics(数学年刊)的论文,还读过一篇上百页的预印稿(关键是这篇论文有一个核心步骤还是错误的)。在此情况下,导师也只能够给博士生圈定一个论文的范围,告诉学生可以去参考其中的思路和方法,至于学生能不能够读懂这些文献,是导师无法保证的。而纯数学论文与其他专业最明显的不同就是满篇都是数学公式的推导,有很多地方充斥着“

显然

”,“

易得

”,“

显而易见

”诸多词汇。有一种情况是写论文的作者没有想明白,然后糊弄了一把;另外一种情况是这个地方真的是显而易见的,只是读者没有明白。纯数学论文的其中一页读上一两天并不是一件罕见的事情,一篇论文读一个学期能读明白也算完成了一件还不错的任务。PS:数学系有的教材就可以让学生一页读上好几天,例如 GTM 52。某些专业做不出来实验还可以把原因归结为材料不足,经费不足,设备不够,但是纯数学专业看不懂论文只能够把绝大部分原因归结为自己,因为草稿纸,笔,打印机,网络都是买得起的,客观上并不存在任何阻碍。

Julia 集合

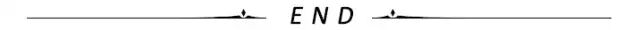

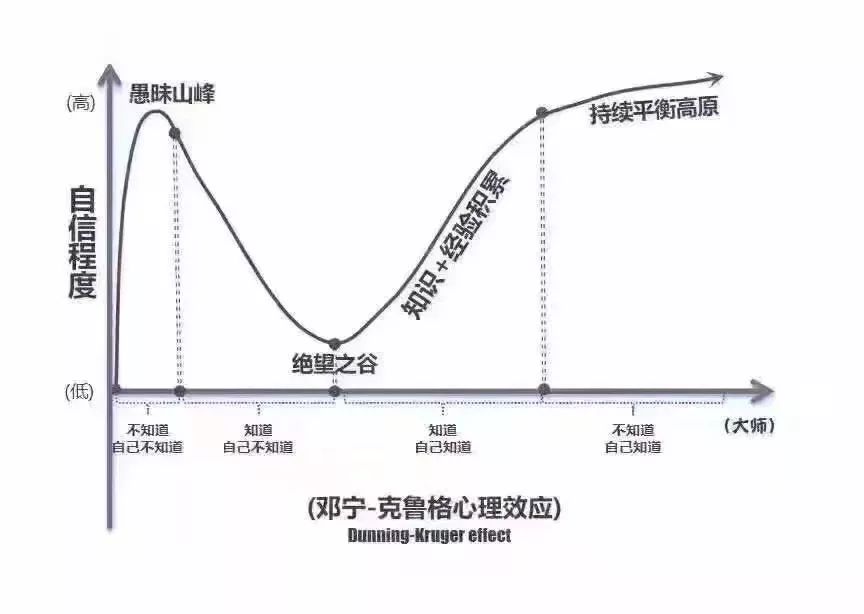

在整个科研的过程中,一般都会经历:高峰->低谷->逐步爬坡回升->重新达到高峰的这样一个流程状态。正如:

邓宁-克鲁格心理效应

。从博士生的五年生涯来看,通常都会经历这几个不同的阶段:

1. 愚昧山峰:刚入学第一年的时候;

2. 低谷:第二年,第三年的时候;

3. 回升:第四年,第五年的时候。

而这种状态的经历是在读本科,硕士阶段都无法获得的,

只有在经历了博士的求学之路才能够逐渐体会。当然,也有的导师也会帮学生写论文,整理论文,甚至送论文给学生,这样的学生可以在学生圈谋求一份教职,但是也永远体会不到这些心路历程了。这份心路历程在人生中是一场宝贵的财富,教会了如何在绝望之谷的时候迅速反弹回升,如何在逆境中持续成长,如何在被打击之后迅速恢复。

后来由于种种原因笔者没有继续从事博士期间的科研项目,到了企业从事普通的研发工作。在工作中,通常领导们也不会直接告诉下属项目的细节和执行方案,只会大致说出项目方向,该达成的目标是什么,下属们需要自行思考这个项目的背景是什么,为什么要启动这个项目,该怎么实现这个项目,怎么样做才能够把项目做好做完。这个过程跟读博期间的过程有点类似,但是又有所不同。相同的是都只能够拿到一个大致的方向,同时需要发挥自主能动性去做完细节,争取身边的各种资源,并且保证论文或者项目的落地。不同的是,工作期间并不会给下属很长的空窗期,并不会像博士期间给学生大几个月甚至一年的空闲时间去研究某个课题或者方向。基本上都是一旦制定了方向,就要立刻给出大致的方案和解决思路,然后给出项目的排期和执行计划,并且给出项目的风险点是什么,最终开始逐步落实方案和具体的工作内容。不过,在工作中,在大多数情况下也不会要求一定要做一个行业第一的产品,而且很多项目由于种种原因也无法做到行业第一。有的时候,行业第一的量化标准还不太好做,如果有明确规则的,例如挣钱的多少,日活月活多少,比赛的第一,这种是可以制定出来的。但是大多数情况下其实也不太好制定出来。不过在工作中还是可以精益求精,以行业的第一为目标来逐步提升的。可以

在现有的情况和条件下把项目做得尽量完善,在提升效率方面比之前能够更加好,在节省人力方面能够做到较少人力就维护较多的事情。

在工作之后,虽然也很难体会到一篇论文读半年的时候,但是在博士期间学会的资料整理,收集,汇总,甚至日常的笔记和资料总结,都是在工作中非常常用的技能。甚至一些

时间管理

和项目管理的经验,也是在工作中必备的技能之一。

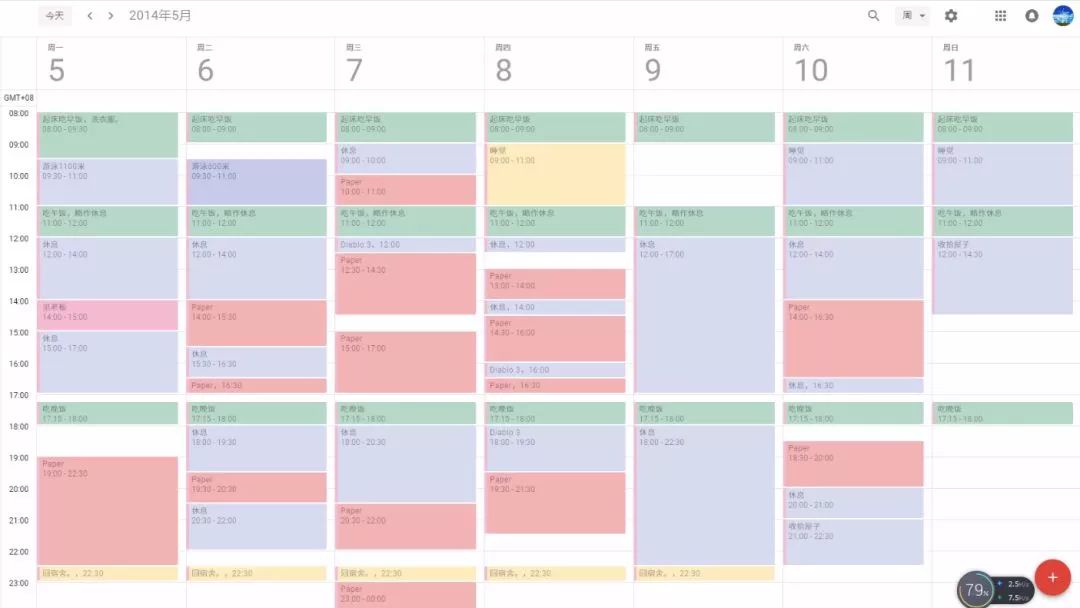

PHD 期间的时间安排

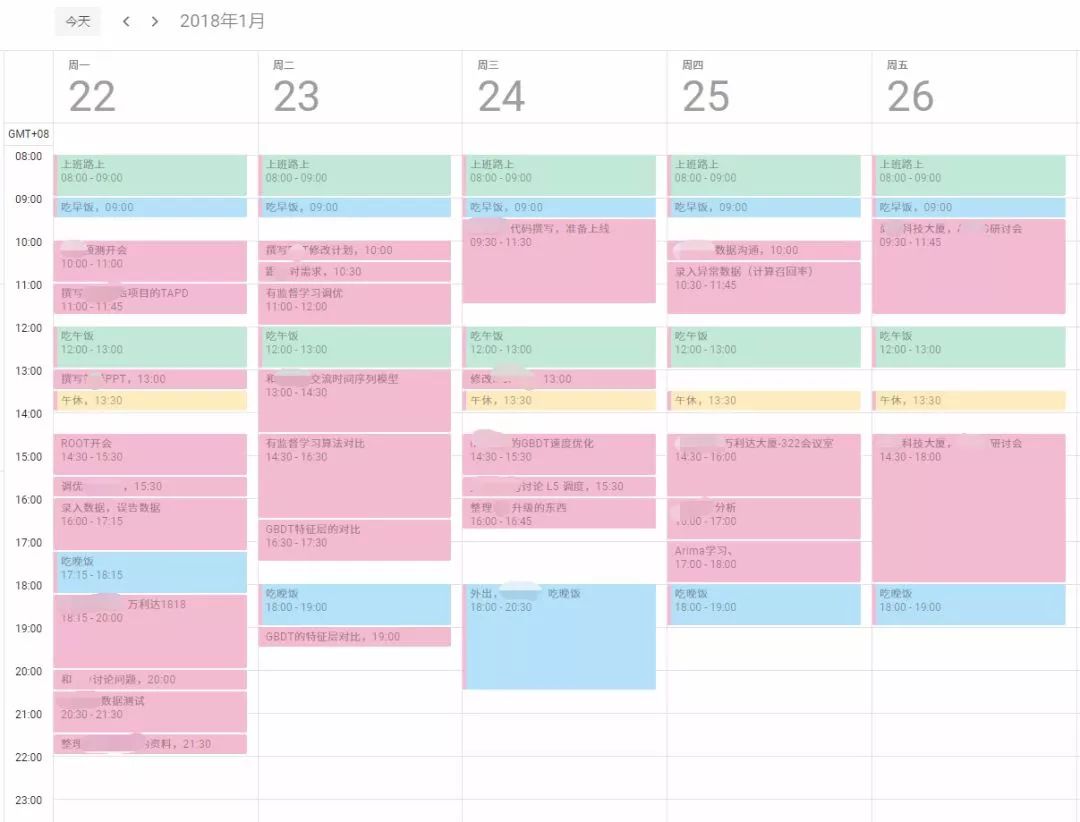

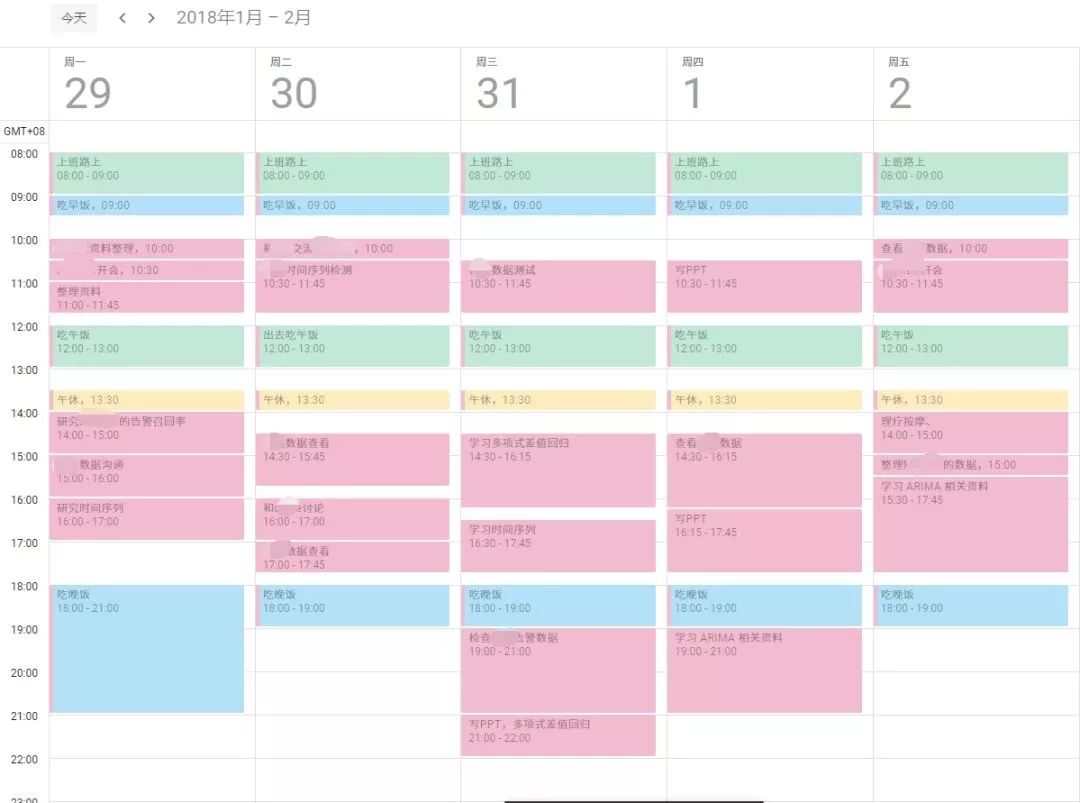

工作期间的时间安排

很难说读博这件事情对所有的人都有意义,因为每个人都有着不同的生长环境和家庭条件,在如此复杂的情况下,给出一个固定的答案其实没有任何意义。

何况每个人的想法也会随着时间的迁移,环境的变化而做出改变。之前想做的一些事情可能后面就不感兴趣了,一直想追求的一些目标可能也不再继续追求了。

只能够根据具体的情况,在不同的阶段来定制化地给每个人相应的建议和支持(个性化推荐)。无论做什么样的事情,最好都要保持一种乐观向上的心态,不能够一直处于一种低估和不能自拔的阶段。如果在本科,硕士,甚至博士期间都没有找好自己的定位,也可以尝试在工作之后逐步把自己拉上正规,在期间调整自己的状态和节奏,让自己的

幸福感

逐步提升。无论在哪里,无论最终是否做科研,最终都是为了过上更好的生活。