两年前的临县

终于不负众望的

迎来了

红枣

的大丰收

但面对“丰收”

却没有人能喜悦的起来

很多枣农一颗枣都没有卖出去

侥幸卖出去的枣

价格低贱的让人心酸

2毛钱一斤卖了1.5万斤,才卖3000元

央视也

进行了专题报道

▼

时至2016年底

情况依然未有改善

红枣依然滞销

枣民家中堆积如山的大枣

至今无人收购

漫山遍野散落的红枣

已然又是一摊摊

巨大的灾难

“过了端午节的枣必须进冷库

否则会长虫,连羊都不吃”

花不起租冷库的钱

枣民只能无奈的

将卖不出去的枣子再度喂了牛羊

剩下的含泪倒进沟里

也尝试过锯掉赖以生存的枣树

试图用减少产量来提升价格

一棵枣树从种植到结果需要5年

锯倒却只需要数分钟

然而照样销售无门

今年连媒体都不再进行关注

红枣无法换钱

孩子们读书只能贷款

枣民们主要的经济来源

继续被阻断着

苦难的生活仍旧无法停止

“面朝黄土背朝天”

是当地农民群体的真实写照

也是我父母的写照

我是农民的孩子

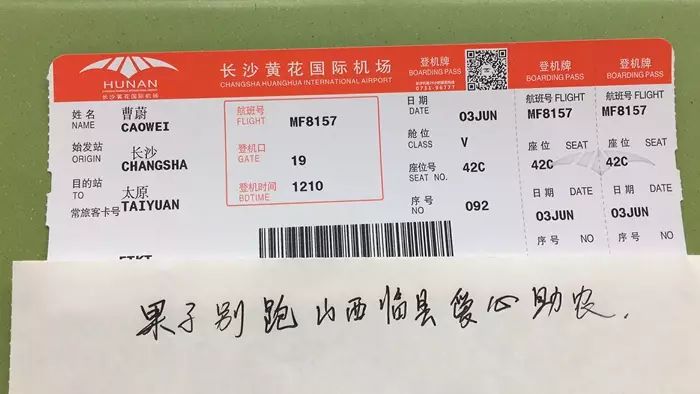

我叫「曹蔚」

今年31岁

就职于上市

公司高管

靠着自己的努力

我很欣慰,如愿

将日渐年迈的父母

接来了城市

安享晚年

然而此时此刻的我

再次听到山西临县枣滞销

“劳碌了一年,却再次得到这样的结果”

作为农民的儿子——

在农村成长的经历

让我对于于弱小贫穷的

农民们有着天然的同情和关注

听到这样的消息让我感到

万分的痛心

于是我立即赶往了

山西省吕梁市的临县——

“从

长沙

的黄花机场

出发

直达

山西太原市

再从太原

搭乘通往临县

的客运汽车”

历时五个多小时

穿越了小半个中国抵达了

这个属于

「黄土高原」的

偏远小县区

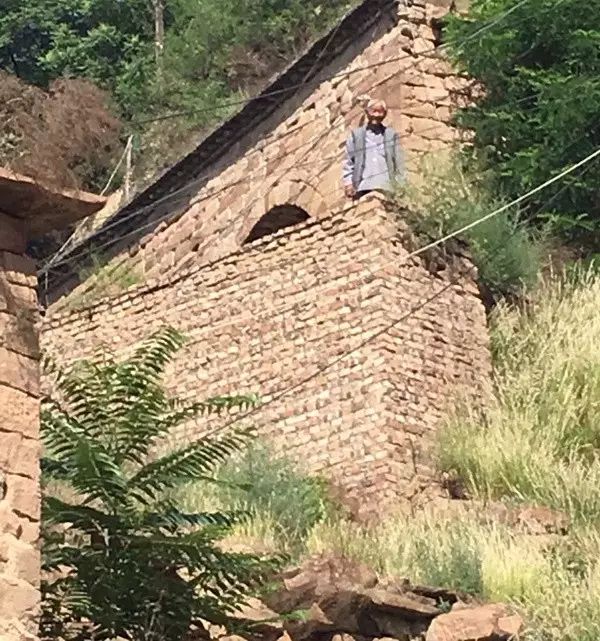

这里的天很高,很蓝

土很厚,很厚——

沉淀了亿万年

“黄天厚土”

仅仅四个字

却异常贴切的形容了这里的环境

这个干旱少雨的地方

从很早以前便已经是红枣们的家园了

种植——素有

“铁杆庄稼”

之称的

红枣

也是当地枣民的主要收入来源

种枣的辛苦

只有枣农们自己明白——

农历

三月要施肥、剪枝

四五月要锄草松土

六七月份还要再剪枝

八月中秋节后要收获

每天早晨五点起床采大枣

对于临县枣农们

即使是红枣销量很好的年份

也未曾看见有人

过上大富大贵的生活

彻底摆脱社会底层的

命运

辛苦的劳动

换来的是

最

微薄的收入

每日劳作也仅仅只能维持日常的开销

地处黄河中游的临县

站在岸边便能一眼看见很多枣树

今年的枣树都开花了

然而去年的红枣却还

堆积如山

临县的经济落后——

属于国家级贫困县

但特殊的地理环境

却让

当地的红枣

品质

非常好、产量也多

临县虽然贫困

但并不妨碍它享有很多

荣誉

“

中国红枣之乡

”、“

中国红枣产业龙头县

”

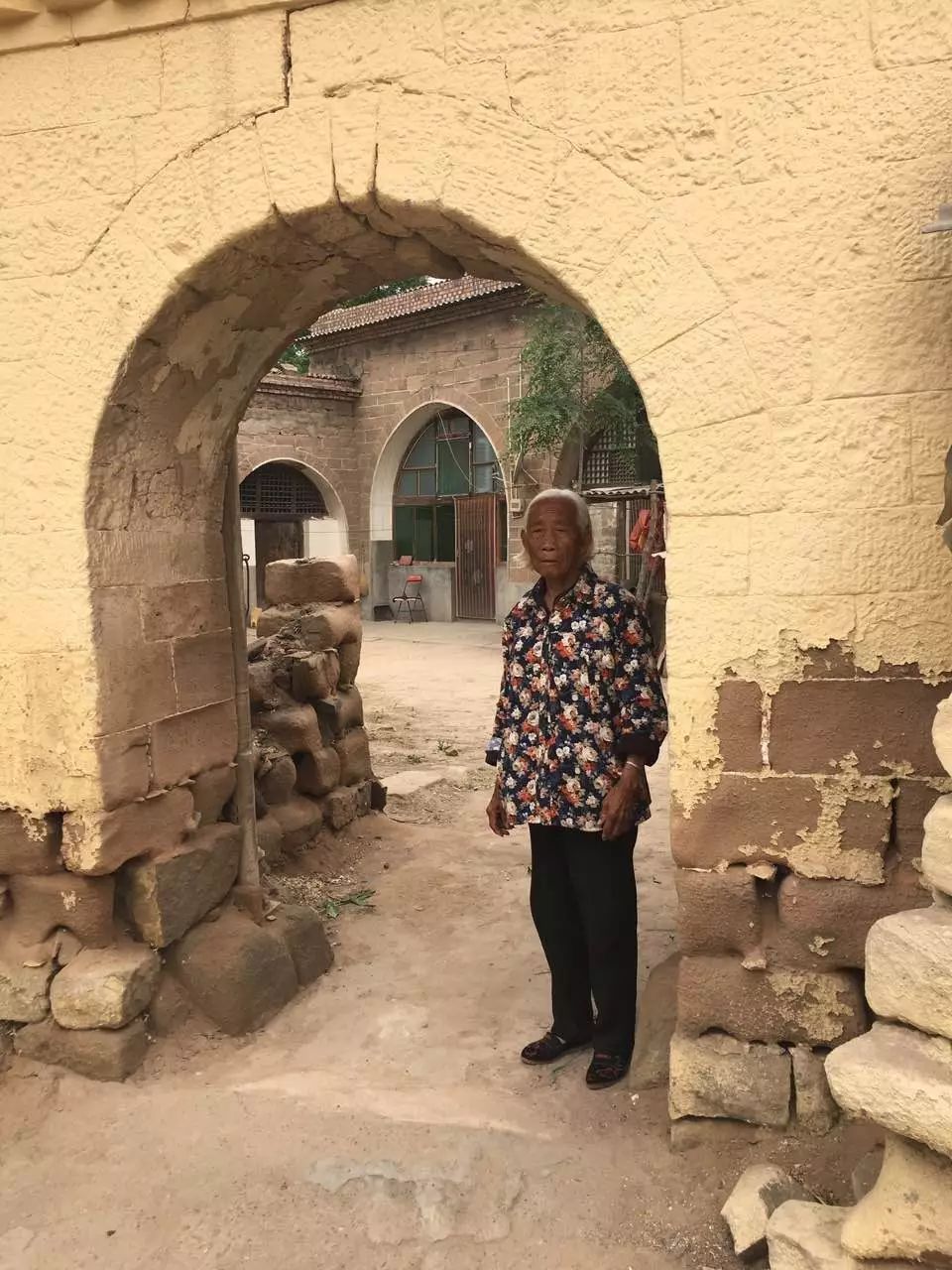

临县枣民们居住的窑洞

大多都是简陋破旧的

居室内的家具也屈指可数

不曾有过翻修的痕迹

一砖一土都像在诉说着这里的贫穷

在枣农自己家的地里

可以看见正在生长的枣树

枣区内我几乎没有看见年轻人

守着家园的都是老人

她们普遍皮肤黝黑

脸上的皱纹

就像是

黄土高原的千沟万壑

由于连续几年红枣卖不了高价

年轻人大多都

告别山村,出外打工

村里剩下的几乎都是老人

一个个的孤独身影

操劳的同时还承受着

对子女的思念以及孤独和寂寞的煎熬

老人们很多是没有手机的

甚至一年卖枣的收入

还买不起一台手机

联系远方的亲人

一边是农民守着大量的红枣低价难销

一边是城市民众抱怨吃不上廉价果蔬

头裹毛巾的老汉

在我说明了到来的目的后

沧桑的脸上慢慢的流露出笑容

那笑容仿佛是在期盼着奇迹的到来

关于临县红枣的口感

皮薄肉厚、吃起来有一种绵润的质感

带点小酸头

,

不像普通干枣那么干瘪

这些枣儿

就像当地的村民们一样

淳朴实在

在艰苦的生活中隐忍

即便他们沉默

但内心深处一定

存在一些无法诉说的酸楚

当得知我们不远千里来帮枣农卖枣时

淳朴的大爷感动的哭了

即将离别,大爷深情挽留

依依不舍目送我们渐渐远去

红枣是没有喷洒任何农药、化肥的

因为这儿的枣民根本连化肥农药都买不起

还有20天,枣子再发不完就全要喂家畜了,现在天气已经慢慢转热,山西黄土地很多地方红枣滞销无人收购,农民没有办法,只有含泪将红枣喂家畜。