正文

熟悉德国古典文学的朋友也许会知道符腾堡公爵卡尔·欧根

(1728—1793)

,他是席勒的早期赞助者之一

(当然也折磨过席勒)

。这位公爵很有文艺范儿,除了喜欢席勒的诗歌,还曾跟着作曲家卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫

(最有名的那位音乐大师约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的儿子)

学习键盘音乐,并且热衷植物栽培。卡尔·欧根自幼在普鲁士的著名君主弗里德里希大王的宫廷受教育,在普军内参加过七年战争。

在君主专制和自由主义两种思想互相斗争的年代,他是一位典型的两方面色彩都有的统治者。

Carl Eugen,Duke of Württemberg,1728-1793

在私生活方面,卡尔·欧根有

一连串情妇和十一个私生子

,闹出过不少丑闻。但他的真爱是一个地位卑微的女子:弗兰齐斯卡,一个男爵的女儿,另一个男爵的妻子。

相当于普罗大众来讲,男爵小姐和男爵夫人当然是高高在上的,但对于统治着一个重要的德意志邦国的公爵大人来讲,男爵实在太低了,所以他于1785年执意要娶弗兰齐斯卡时,遇到了很大阻力。即便是明媒正娶,卡尔·欧根与弗兰齐斯卡的婚姻仍然算是

贵贱通婚

(morganatische Ehe)

,一个明显的表现就是弗兰齐斯卡不能用符腾堡公爵夫人的头衔,他俩生的孩子也没有完整的继承权。

为了提高弗兰齐斯卡的地位,卡尔·欧根向神圣罗马皇帝约瑟夫二世求情

(

也许还行贿

)

,在1774年为她搞到了“

霍恩海姆帝国伯爵夫人

”的头衔。卡尔·欧根还想把她的地位升级到侯爵夫人,但皇帝拒绝了。

弗兰齐斯卡(Franziska von Hohenheim,1748-1811)

霍恩海姆帝国伯爵夫人弗兰齐斯卡使用的纹章是已经绝嗣的霍恩海姆邦巴斯特

(Bombast von Hohenheim)

家族的纹章。即便如此,弗兰齐斯卡始终没能获得“符腾堡公爵夫人”的头衔,她与公爵的孩子也被排除在继承顺序之外,并且在正式的礼仪场合,她的优先权低于卡尔·欧根的弟媳。

弗兰齐斯卡的故事很有典型意义,能帮助我们更好地理解德意志贵族的婚姻

,这就是本章探讨的主题。

单个贵族家庭内部的不平等,一方面体现在教育上:

男孩和女孩、长子和幼子得到的教育机会有很大的差别。

为了家族的利益

(存续和发展)

,一个家庭内部必须有人做出牺牲。

在人生的另一件大事婚姻上,贵族家庭内部也是十分不平等的,同样需要很多人牺牲。

婚姻的不平等,门当户对

家族要传宗接代,最重要的是保证有

合法的继承人

,换句话说就是在婚姻范围内尽可能多生男孩,以抵御疾病、战争、动乱、事故等灾难因素的造成的“损耗”。

这是贵族婚姻的主要功能。

但是,如果生的男孩很多而又都健康地长大成人,对家庭的经济就是沉重的负担。大多数贵族家庭即便想给所有孩子同等的待遇,也做不到。这意味着,在长子继承家业和财产的同时,幼子们能自谋生路;而长子结婚生子的同时,幼子们不一定有足够的经济实力找到门当户对的对象建立自己的家庭。

不过要强调一下,这不是因为贵族幼子们结不起婚,而是结不起门当户对的婚。

从较长的历史时段来看,一个家族的长房和幼房往往在结婚比率、门当户对婚姻的数量和孩子的数量等方面出现较大的差距。

在贵族社会的压力下,很多贵族幼子被迫终身不婚

(当然这不代表没有性生活和没有孩子)

,在天主教地区有的贵族男孩从小就被父母安排走宗教道路,长大之后当神父,也就是说单身守贞。不过,

如果长房发生变故无人继承,即便是当了几十年教士的老处男叔父也可能会被从教会拉出来还俗、结婚、生孩子。

婚姻的不平等导致贵族婚姻市场的失衡:待字闺中的女子太多,能够娶亲的男子太少。只有地位显赫的女子才不会遇到困难。

女性常常嫁给地位比自己低一级的男性,这有利于女方的家庭利益,因为这样能把女婿与女方家族紧密联系在一起。

[1]

长子和幼子在婚姻方面不平等。男女也不平等。女子一般没有机会选择配偶,大多数情况下要服从父母或其他长辈的安排。如果敢于反抗,就会引起轩然大波。

莱茵宫伯,施陶芬家族的康拉德

(Konrad der Staufer,1134?—1195)

的女儿艾格尼丝

(1176?—1204)

原本的命运是服从皇帝亨利六世

(施陶芬家族的族长,也是她的长辈)

的安排,嫁给法兰西国王腓力二世,但她偷偷嫁给了狮子亨利

(韦尔夫家族,是施陶芬家族的对手)

的长子。亨利六世皇帝大怒,要求莱茵宫伯家解除这门婚事,但没有成功。

[2]

这里说的“门当户对”一方面是指社会地位

(以及它能带来的人脉)

:

贵族只与贵族结婚,不同等级的贵族之间较少通婚,比如高级贵族

(邦君、1806年之后的陪臣)

很少和低级贵族通婚;一方面与宗教因素有关,比如天主教贵族一般不会选择新教徒或加尔文教徒,易北河以东的新教徒贵族男子一般不娶天主教贵族女子。金钱是很重要的因素,但如果为了金钱而娶出身低的女子,在贵族圈子里也会被鄙视。

在中世纪晚期,如果和市民阶级的女子结婚,男性贵族会受到许多形式的歧视。比如,1485年的骑士比武规章制度禁止与市民之女结婚的贵族参加比武大会。与城市精英

(Patrizier)

之女结婚的贵族,除非妻子的嫁妆超过4000古尔登,否则也被禁止参加比武。即便符合条件,在比武场还会受到其他贵族的欺侮。

这些不人道的规定,都是为了

将阶级固化,维护贵族阶层的排他性和精英性,阻止外来者闯入贵族的小圈子。

从13世纪到16世纪,德意志的伯爵和男爵们有87.5%缔结了门当户对的婚姻,只有6%“下娶”,剩余的则是凭借婚姻而攀升到更高阶层的幸运儿。

[3]

有的贵族家族设立了家法

(Hausgesetz)

来规定婚姻方面的问题。而不门当户对的婚姻

(Mesalliance)

可能被视为贵贱通婚

(morganatische Ehe)

,后果可能会很严重。贵贱通婚大部分是男方地位较高。女方可以从夫家得到收入,但不能享有相应的社会地位与特权,不能用丈夫的头衔,但可能会获得一个较低的新头衔。贵贱通婚所生的孩子不能享有完整的继承权,但可以算作“备胎”,如果没有合法性更强的继承人的话,这样的孩子也可能继承头衔和家业。

1839年,奥地利皇帝斐迪南一世颁布家法,规定男女大公们

(哈布斯堡皇族成员)

的婚姻、更换住地、出国必须得到皇帝的批准。男女大公们的婚姻必须门当户对

(必须是统治家族的成员)

,否则他们的后代没有皇位继承权。所谓“统治家族”是指享有主权的政体的统治者,在当时的德意志诸邦里至少要是侯爵。

一个著名的例子是,1914年在萨拉热窝遇刺从而引发第一次世界大战的皇储弗朗茨·斐迪南大公的妻子索菲仅仅是个伯爵的女儿,虽然他俩被允许结婚,但他们的孩子没有继承权;并且,在公共场合,索菲不能陪同丈夫一起露面,不能乘坐皇室马车,不能使用剧院的皇室包厢。

奥匈帝国皇储弗朗茨·斐迪南大公一家,1910

这是一个爱情冲破世俗障碍的例子,但这毕竟发生在皇家,不能算普遍现象。而且“贵族的婚姻必须门当户对”也不仅仅是个人的勇气能够对抗的,在很多地方是

法律问题

。1794年普鲁士王国的法律明文禁止贵族男子缔结不符合贵族荣誉与体面的婚姻,不过允许他们与“资产阶级上层”的女子结婚。这项规定只在普鲁士有效,但一直延续到19世纪下半叶。在整个德意志范围,一般来讲,贵族结婚时需要得到自己所在家族族长的许可。如果固执己见非要和地位远远低于自己的人结婚,那么男女贵族都会受到很大的负面影响,比如在财产继承方面不能享受完全权益。

到了19世纪之后,贵族只与贵族结婚的规矩逐渐放松,不门当户对的婚姻不会受到法律的惩治,但在上流社会的社交场合仍然是会受歧视的事情。所以很多贵族家庭按照传统仍然只在自己圈子里寻找婚姻对象,当然如果能与地位更高的家族攀亲就再好不过了。

注:

[1]布姆克,约阿希姆。《宫廷文化:中世纪盛期的文学与社会》译者: 何珊 / 刘华新。生活·读书·新知三联书店,2006年。P.478.

[2] Ibid., Pp.478-9.

[3] Zmora, Hillay. State and Nobility in Early Modern Germany : The Knightly Feud in Franconia, 1440-1567. Cambridge University Press, 2003. P.62.

婚姻谈判与契约

有了门当户对的婚姻对象之后,两个即将联姻的贵族家庭就要开始一系列谈判了。

中世纪的贵族婚姻很少与爱情有直接关联

(当然不是说没有爱情),

主要是政治影响力和经济的交易

。参与谈判的是双方家庭,有时是新郎与新娘的父亲直接谈。指腹为婚和儿童被父母订婚的现象很常见,有的新人直到结婚才第一次见面。

[4]

谈判的主要内容是女方的嫁妆

(Aussteuer或Mitgift或Heiratsgut)

,以及除了嫁妆之外岳父应当给女婿多少钱,如果丈夫死亡而寡妇进修道院的话,寡妇的父亲应当为其提供多少经济支持;女方的零花钱

(Nadelgeld或Spillgeld)

,这指的是丈夫定期给妻子自由支配的金钱;财产继承的安排,女方有无继承丈夫财产的权利,如果有的话又可以继承多少;监护权的安排,如果男方早逝,孩子归属监护;寡妇的赡养

(Wittum)

,如果男方早逝,寡妇如何维持生计,寡妇有无权利继续居住在丈夫的房子里,寡妇从男方家庭得到多少生活费和实物紧贴等等。毕竟婚姻大事不能开玩笑,

德意志人很早就对婚姻的经济层面考虑得很细,也极认真。

另外,一个贵族女孩能不能嫁得出去,能嫁得怎么样,她的父亲能拿出多少嫁妆是重要的因素。

谈判的过程就是讨价还价的扯皮过程,谈判有可能拖得很慢。美国传记家克斯汀·唐尼在描写阿拉贡的凯瑟琳与英格兰王子亚瑟

(亨利八世之兄)

的婚姻谈判时说,

“这些婚姻安排还是很像买卖牲口”

[5]

。双方对嫁妆、彩礼等问题讨价还价,从1488年一直谈到1509年,从凯瑟琳三岁的时候一直谈到她二十四岁。

阿拉贡公主凯瑟琳,后来成为英王亨利八世的王后

双方谈妥之后就可以签订婚姻契约

(Ehevertrag)

。其实先小人后君子的婚姻谈判和契约有时对女方

(尤其是比男方富有的女方)

有利,比如在19世纪,富有的女方可以规定婚后双方财产仍然是分割的,不会形成夫妻共有财产;女方可以自由支配自己原先的财产,等等。

注:

[4]布姆克,约阿希姆。《宫廷文化:中世纪盛期的文学与社会》译者: 何珊 / 刘华新。生活·读书·新知三联书店,2006年。P.478.

[5] 《伊莎贝拉:武士女王》,克斯汀·唐尼著,陆大鹏译,社会科学文献出版社,2016,P.377。

兰茨胡特婚礼

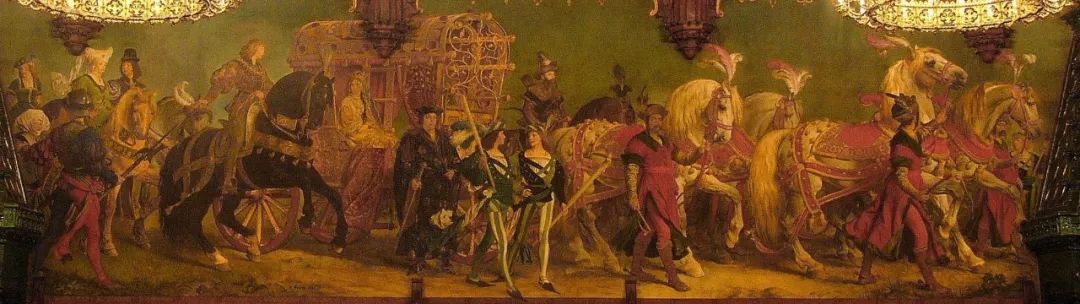

兰茨胡特婚礼,历史油画

1475年的兰茨胡特婚礼是德意志中世纪历史上的一次著名婚礼,因为极尽奢华且得到详细记载而特别闻名,并且从1903年开始至今每隔若干年都会举办历史重演,热闹非凡,堪称盛事。

兰茨胡特市民身穿中世纪服装,扮演新娘、新郎、主教、骑士等,每次重演长达数周,能吸引数十万观众。

巴伐利亚-兰茨胡特公爵格奥尔格

巴伐利亚-兰茨胡特公爵格奥尔格

(绰号“富人”,1455—1503)

于1475年迎娶了远道而来的波兰公主黑德维希·雅盖隆

(Hedwig Jagiellonica,1457—1502)

,这是两国结盟对抗如日中天的奥斯曼帝国的政策的一部分。

黑德维希·雅盖隆

婚礼期间大摆宴席,举行比武大会和各种表演。萨尔茨堡大主教亲自主持婚礼,年迈的弗里德里希三世皇帝亲自引领新娘跳舞。婚礼共六天,是中世纪最豪华的婚礼之一。

兰茨胡特市政厅内的历史壁画

当时兰茨胡特人口仅7000,宾客却多达9000人。除了皇帝之外,还有两位选帝侯

(勃兰登堡边疆伯爵和普法尔茨伯爵)

赏光驾临。据说宴会期间宾客共吃掉了320头牛、1500只羊、1300只羊羔、500头牛犊、4万只鸡和20万个鸡蛋。婚礼开销近61000古尔登,相当于2014年购买力的

2150万欧元

,差不多是公爵的一年收入。

[6]

兰茨胡特大教堂,婚礼地点

兰茨胡特婚礼重演盛况

兰茨胡特婚礼重演,新娘与新郎

1975年发行的兰茨胡特婚礼500周年纪念邮票

注[6] :

Lewandowski, Norbert und Gregor M. Schmidt: Die Familie, die Bayern erfand: Das Haus Wittelsbach: Geschichten, Traditionen, Schicksale Skandale, München 2014. S. 72

长子继承制

既然中世纪和现代早期的贵族婚姻主要是围绕政治和经济安排,那么

(土地、头衔、财富等的)

继承也是婚姻这个机制的一部分。古日耳曼人主要实行分家习俗,父亲死了之后,所有财产多多少少在几个儿子当中平分。

一个有名的例子就是查理曼的孙辈缔结《凡尔登条约》三分天下

,将加洛林帝国分为东法兰克王国

(后来演化为德意志王国,即神圣罗马帝国的主要部分)

、西法兰克王国

(后演化为中世纪的法兰西王国)

和中法兰克王国

(低地国家、意大利北部等地区)

。

843年8月,法兰克王国皇帝路易一世的3个儿子在凡尔登签订条约三分帝国

这种诸子继承制有几方面的好处,首先是“不要将所有鸡蛋放进同一个篮子”,如果全部家业给了一个儿子,他也许会败光所有家产

(要么是他昏庸无能,要么是遇到某种灾难)

,所以诸子继承制有利于整个家族的延续。

其次是,贵族领地往往不是连续的一片,同一个家族因为婚姻、征服和接受封赏等原因,可能在不同地区都拥有领地,这些领地互相之间没有陆路连接,这是非常普遍的现象。按照克里斯托弗·克拉克的说法,普鲁士历史的一个重要主题和线索,就是普鲁士君主必须始终绞尽脑汁地保卫自己很多片地理跨度很大、之间隔着其他国家的领地。为了管理的方便,很多贵族世家选择把不连续的若干领土分别传给不同的亲戚。

并且,诸子继承制对幼子们很照顾,让他们能有自己的家业,也就有了更好的婚姻前景,这对整个家族是有利的。

当然

诸子继承制的坏处就是容易造成家族内战

,家业也可能越分越小,无法形成强有力的势力集团。这是中世纪德意志诸国林立的原因之一。而奥地利、普鲁士、巴伐利亚、萨克森等几个大邦国也是因为努力避免了一而再再而三的分家,才在德意志诸邦当中成为大国。

德意志古人当然很容易认识到长子继承制对家族整体的好处

(维持强大的统一势力)

,但诸子继承制的几个优点在中世纪还是很突出的,所以长子继承制得到普遍接受是一个漫长过程,在不同地区的被接受程度和发展速度也不一样。一般来讲,封建制度的发展和完善会鼓励长子继承制

[7]

,而弗里德里希一世皇帝

(巴巴罗萨)

在1158年明确主张实行长子继承制

(这和霍亨施陶芬家族希望把皇位留在自己家族之内也有关系)

。1356年,几个世俗选帝侯也实行了长子继承制

[8]

,这主要是为了控制选帝侯的数量。1582年,为了控制帝国议会中的票数,帝国直属的领地被禁止分割。大多数德意志贵族家族在13至15世纪之间采纳长子继承制

(不过可能有中断,也可能有例外)

,但长子继承制在德意志仍然没有形成大一统局面,比如迟至1654年哥达的“虔诚者”恩斯特公爵明确拒绝实行长子继承制。英国史家彼得·威尔逊说这是因为宗教改革加强了婚姻在社会上的重要性,也让新教诸侯重返《旧约》式一家之主的传统,作为族长要为所有儿女提供生计。

[9]

随着长子继承制越来越普遍,上文提到的贵贱通婚也越来越多,因为没有继承权的幼子往往找不到门当户对的妻子,只能接受社会地位较低的女性。

对较小的贵族来说,这种事情一般可以灵活处理,但对大贵族和统治家族来讲,贵贱通婚仍然可能造成严重的问题和冲突,因为他们可能觉得贵贱通婚损害了家族的荣耀,丢了全家的面子。

所以娶了地位较低女子的大贵族常常绞尽脑汁地想办法提升妻子的地位。主要的办法是向皇帝求情。

前面讲到的符腾堡公爵与弗兰齐斯卡的故事,就是典型的例子。这就是缺乏强大中央集权的皇帝向诸侯施压和利益交换的一种途径。

如果没有亲生儿子来继承家业,施行长子继承制的贵族家庭也可以接受领养。他们通常会把自己的侄子等男性血统的亲戚

(有时也可以接受外甥)

收养为自己的儿子,让其继承头衔和家业。这种做法得到大家的接受。但到了19世纪,有些穷贵族为了换取金钱利益而收养资产阶级子弟,这样双方皆大欢喜,贵族可以得到金钱,资产阶级可以得到贵族身份。德国贵族协会

(Deutsche Adelsgenossenschaft)

为了维护贵族阶级的“纯净”,激烈抗议和敌对这种做法,但似乎并没有什么效果。纳粹德国的外交部长约阿希姆·冯·里宾特洛甫的名字里有“冯”,是因为他被一个有贵族身份的女性亲戚格特鲁德·冯·里宾特洛甫

(Gertrud von Ribbentrop,其父1884年获得贵族身份)

收养,据说约阿希姆为此要给格特鲁德支付十五年养老金。这是一个通过收养来用金钱换贵族身份的例子。

这种事情甚至到了20世纪还有。德国歌手和演员奥利·迈尔

(Olli Maier)

原名理夏德·迈尔,生于1945年。1992年,他付给艾莉娜·艾尔茨

(Erna Eilts,1921—2010)

20万马克巨款,让她收养自己。艾莉娜的丈夫是萨克森末代国王的孙子,所以她的头衔是“萨克森王妃艾莉娜”。从此以后,奥利·迈尔就自称“萨克森王子理夏德”。

当然萨克森王室后代一般不会把他视为亲戚。

[7] Wilson, Peter H. The Holy Roman Empire. A Thousand Years of Europe’s History, Allen Lane, London 2016, pp.356-370.

[8] Ibid., p.424.

[9] Ibid., P.425.

贵族与资产阶级的通婚

19世纪中后期,资产阶级取得了强势的经济和社会地位,而贵族则日渐衰微。相应地本来互相之间壁垒森严的群体,通婚越来越多,一般是手头拮据但身份高贵的男性贵族迎娶富有的资产阶级女子。

有钱的资本家千金为了获得高贵的身份,登报纸征婚,寻找一位“伯爵”;家族历史悠久的穷男爵到处相亲,寻找有钱的资产阶级女子。

[10]

普鲁士国王弗里德里希·威廉四世

(1795—1861)

有句名言:“

我的贵族们爱基金(Fonds),我的银行家女儿们爱‘冯’字(vons)。

”

[11]

根据一项对威廉二世时代502名最富有资产阶级人士的研究,年轻一代资产阶级当中,与贵族结婚的已经占到

28%

,其中12%是与血统古老的贵族结婚。在该研究抽样的企业家儿子当中,有32%娶了女性贵族,有33%的企业家女儿嫁给了贵族。这些资产阶级当中包括犹太人。犹太血统的大资产阶级当中,有30%的男性与贵族女子结婚。

[12]

化学工业大亨康拉德·亨克尔

(Konrad Henkel,1915—1999)

的两个女儿分别嫁给萨克森-科堡-哥达家族的公子和布劳恩男爵。

[13]

著名的钢铁和军工大亨阿尔弗雷德·克虏伯深得皇帝宠幸,但拒绝了皇帝给他的贵族身份。克虏伯的儿子娶了一位普鲁士的官僚贵族之女,他们的女儿贝尔塔是整个克虏伯企业的继承人。威廉二世不信任女人能管理好对帝国来说至关重要的克虏伯企业,于是安排她与贵族外交官古斯塔夫·冯·波伦与哈尔巴赫结婚。波伦与哈尔巴赫此后把自己的姓氏改为克虏伯·冯·波伦与哈尔巴赫。

[10] Malinowski, Stephan. Vom Konig zum Führer. Sozialer Niedergang und politische Radikalisierung im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-Staat. Oldenbourg Akademieverlag, S.123.

[11] Ibid., S. 118.

[12] Ibid., S. 122.

[13] Winter, Ingelore M. Der Adel: Ein deutsches Gruppenportrat. Mit 57 Abbildungen. Fritz Molden, 1981. S.217.

家族利益与幸福的奥地利

前现代的贵族婚姻很少与爱情有关,前面说它的一大主要功能是延续家族血脉,它的另一个主要功能是是政治资本、物质资本