一、匹夫銷夏翻閒書

周啓晉先生囑咐我爲他收藏的桐城方氏批本《夢窗甲乙丙丁稿》寫兩句話,拖延了很長時間,沒能交稿。這當然是由於實在沒有這個能力。原因,這是一部木版刻印的書籍,當然衹能用毛筆文言來書寫題跋,可我一是不會寫毛筆字,二是不會寫文言文,三是根本看不懂這麼高雅的“詞”,這些都讓我很難動筆寫;再說雜事太多,也實在騰不出手來寫。另外,去年秋天得了場大病,到現在,還在康復治療之中,也就更顧不上寫了。

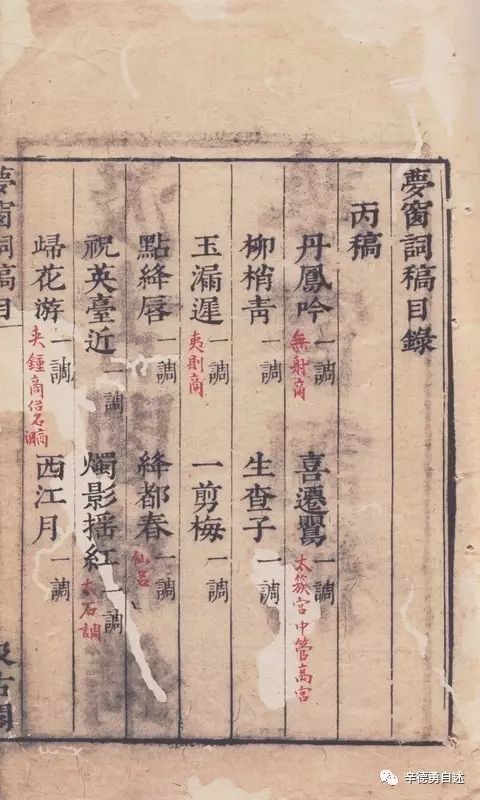

桐城方氏批本《夢窗甲乙

丙丁稿》書衣

腿腳不利索,“扶病”上了一個學期的課。放假了,稍得閒暇。不過身體不太好,還是不敢出力氣看書做學問。偏偏這個夏天又奇熱無比,可謂“熱火朝天”,這也讓人很難靜下心來做正經事兒。

和現在一樣,古代的讀書人也分兩大撥。

一撥是國事、家事、天下事,事事關心。《易》云“天垂象,見吉凶”,一碰到這樣異常的天象,他們自然議論紛紛,甚至還會給皇帝老子上奏章,說什麼“炕陽失衆”啦、“炕陽動衆”啦,總之,攤上了大事,得想辦法避避風頭。那麼,“事兒”大到什麼程度了呢?“衆”用今天的俗話講就是“大傢伙兒”。想想“衆怒難犯”那句成語,就明白事態確實是很嚴重,也就能夠理解那一班文人學士憂從何來了。

另外一撥人,不那麼事兒事兒地瞎操閒心。要是真的到了牆倒衆人推的地步,憑你怎麼頂,也是頂不住的。自己又不是趙家人,乾脆順天應時,偷着找點兒樂子,避暑消夏。於是我們看到有孫承澤的《庚子銷夏記》、高士奇的《江邨銷夏錄》、吳榮光的《辛丑銷夏記》、端方的《壬寅銷夏錄》,等等,都是暑熱中賞玩書畫碑帖而寫下的題識。

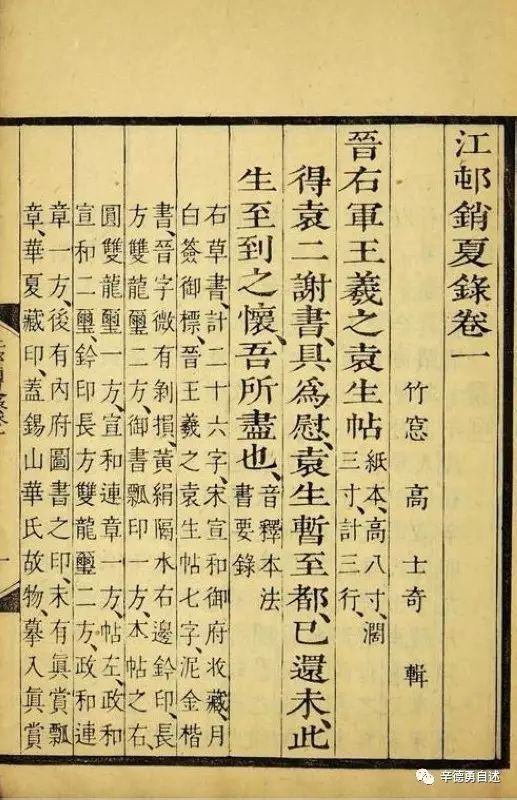

清康熙刻本《江邨銷夏錄》

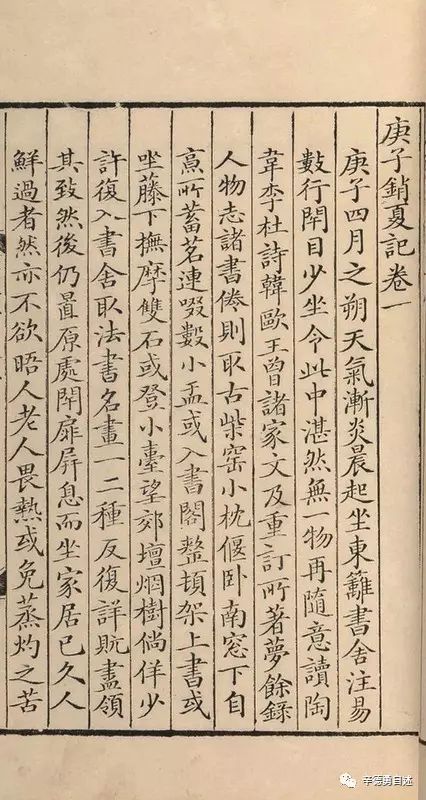

清乾隆刻本《庚子銷夏記》

吳榮光寫《辛丑銷夏記》,是在道光二十一年,正值英吉利炮艦東抵夏土,以致中國專制王朝遭遇亙古未有大變局的時候。國勢危殆若此,現在很多坐而論道的人士,必定又要大談特談“天下興亡,匹夫有責”的神聖論調,而吳氏卻自言係以“放廢餘生,無官守,無言責,閉戶養疴,長晝無事”而撰著此等閒散書稿,似乎沒有一絲一毫“天下”的情懷。

所謂“天下興亡,匹夫有責”,這一主張源出朱明遺民顧炎武而語成於近人梁啓超。現在我們社會大衆談起這兩句話,往往會把它和抵禦外侮、整治亂世結合起來。在顧炎武的原始話語裏,這一層語義,講的是維護江山社稷,係名之曰“保國”,而亭林先生乃謂之曰:“

保國者,其君其臣,肉食者謀之。”(《日知錄》卷一三“正始”條)

就此而言,吳榮光述說自己“無官守,無言責”,就是聲明其身處草野,已不在廟堂“肉食者”之列,自然也就沒有“保國”的責任;或者更準確地說,是他此時既非趙家人、也非趙家臣,根本就沒有那個資格,所以用不着自作多情。

不過,吳榮光是當過巡撫、總督的人,原本是地地道道的封疆大吏。他說自己是“放廢餘生”,似乎頗有怨懟的意味。因爲最早在《漢書》裏提到這個詞時,是用在前兩年從地底下挖出來的那個海昏侯劉賀身上,時人以“嚚頑放廢之人”呼之(《漢書》卷六三《昌邑王賀傳》),因而這個詞顯然帶有不受朝廷待見的意思。吳榮光這樣講,或許是由於他本來沒有主動告退的意思,乃是“

奉旨以年力就衰”而“原品休致”

(張維屏《國朝詩人徵略二編》卷五一),用現在的流行語講,就是“被離休”了。當年,他已是六十八歲高齡,就是“七上八下”,也該給別人騰個地方了,何況退下來一年多也就去世了(光緒《廣州府志》卷一二九《列傳》),道光皇帝讓他“離休”,也是合理的安排。看起來當官確實容易讓人上癮,超脫曠達,談何容易。

不管吳榮光一生仕宦都幹過什麼經世濟民的政事,我倒是從他還鄉後的這種閒適狀態中找到了共同的感覺。所謂“閉戶養疴,長晝無事”,情景正與吳氏差相近似。

本來就是匹夫賤民,國事又禁不得妄議,自不妨在炎炎盛夏中也給自己找點兒樂子。不管是孫承澤、高士奇,還是吳榮光、端方,其實都算得上是達官貴人,書畫碑帖之類,自屬其尋常清賞雅好,但在今天,已遠非像我這樣的寒素書生所能問津。雖然當年趁留意者寡而多少買過幾本古刻舊本,看起來與書畫碑帖頗有相通之處,但徜徉書肆,累年所得,也衹能是人棄我取,不可能買下什麼像樣的東西。

暑中翻弄舊刻本書消遣,需要好玩兒又不費心力,於是,我想到了這部《夢窗甲乙丙丁稿》。

很多朋友一定會覺得我文字太拖沓,寫了這麼半天纔進入主體。其實我一向認爲做研究、寫文章重要的是過程,有意思的,也是這個過程。內容的豐富性,常常會寄寓在曲折迴環的過程之中,不能衹是簡單地看結果。往大了說,人生的意義就是展現生命的進程而不是品嚐生命的結果,因爲生命的結果是死亡,對誰來說都不是好事,輕易不會產生品嚐的衝動。人與人的不同,就是生命進程的不同;文章與文章的根本差別,則是所表述的內容。常蹦高兒登梯子東張西望的人都知道,成網紅的人啥樣兒的都有,有的人一開口就滔滔不絕講好幾個鐘頭,時不時地還亮亮胸大肌臀大肌、肱二頭肌肱三頭肌,招惹得女人羨慕男人嫉妒恨,而實質性內容往往也就那麼幾句話,可大家還是願意眼巴巴地競相圍觀。爲啥?——關鍵是他有自己獨特的東西。文章好孬不在怎麼寫,關鍵是到底有沒有值得一看的乾貨。當然,這麼說並不是我的文章就乾貨滿滿,引人入勝,我這麼講,衹是在談拙文的努力方向。文章寫不好,自己知道,衹是文有別才,非關學也,不是想寫好就能寫好的,年齡大了,愈加羅嗦,這一點衹能請各位讀者多多包涵了。

二、半塘老人和彊邨先生

校刊的《夢窗詞》

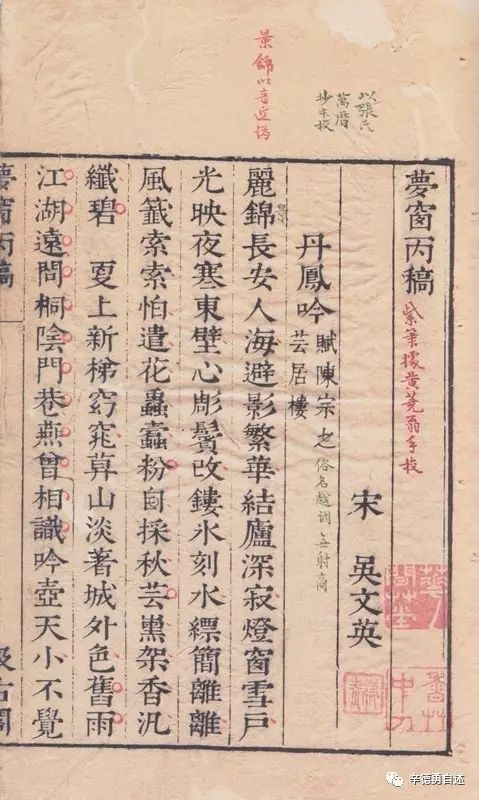

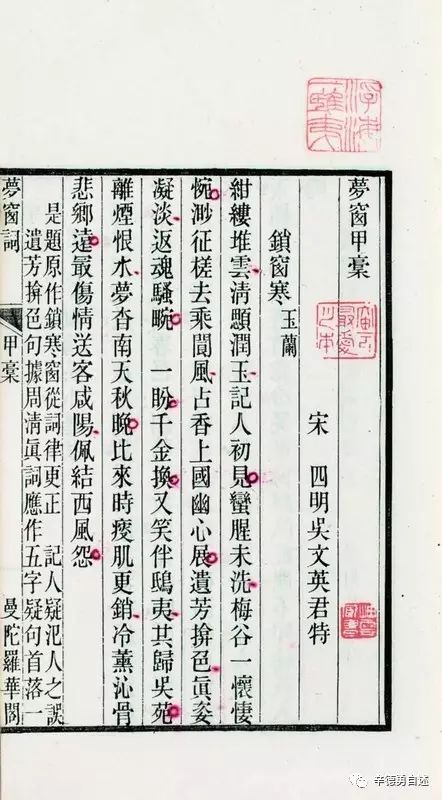

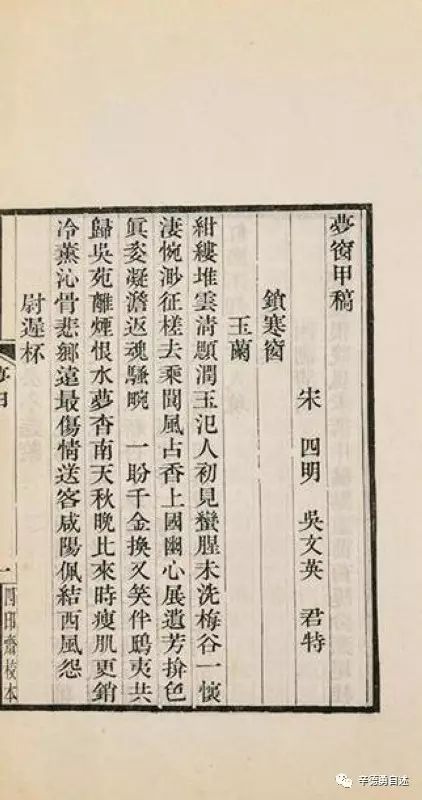

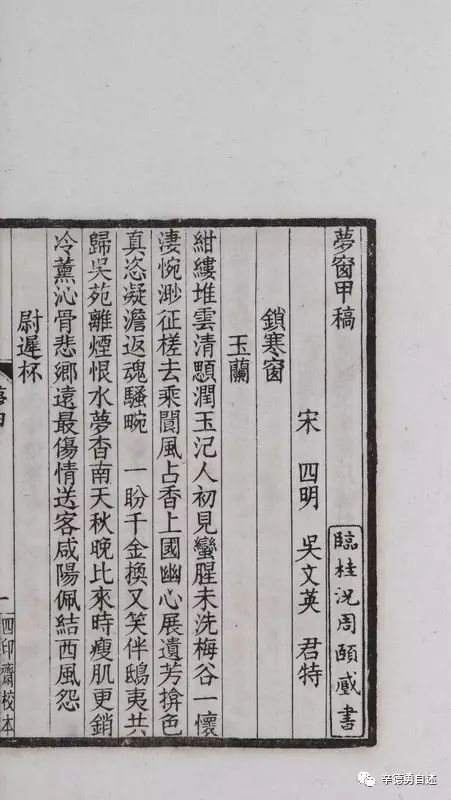

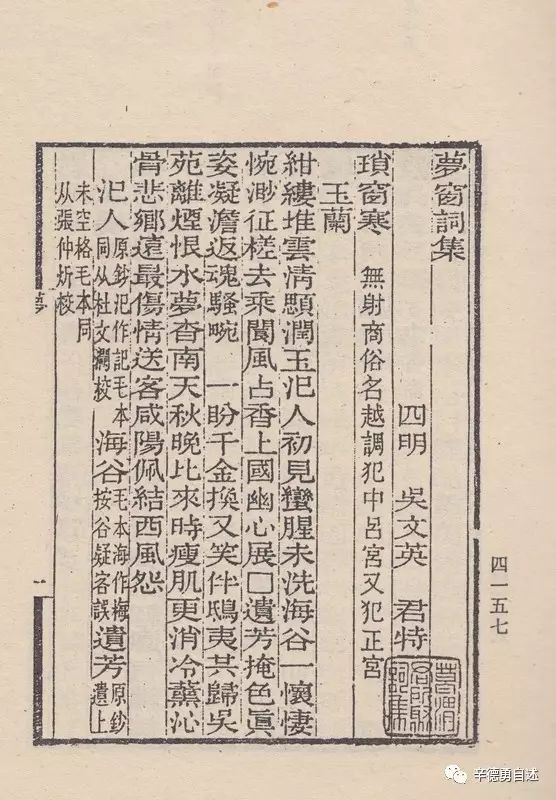

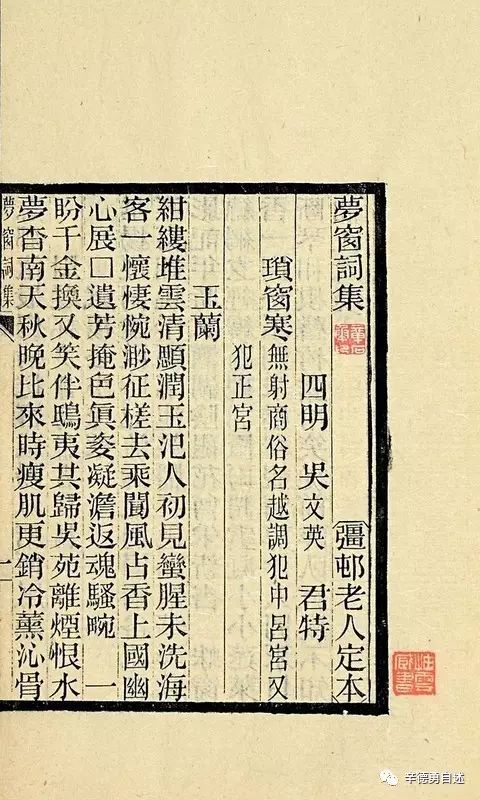

前面一開頭我就說了,遲遲不能動筆給這部書寫題記,有一個原因,是我看不懂詞,即這部書是一部詞集。作者吳文英,是南宋後期著名詞人。書名《夢窗甲乙丙丁稿》,不瞭解古書稱謂習慣的人乍看起來顯得有些怪異,甲、乙、丙、丁,就是一、二、三、四,好像真有點兒“數馬足”的味道。實際這是《夢窗詞甲稿》、《夢窗詞乙稿》、《夢窗詞丙稿》和《夢窗詞丁稿》的合稱,亦稱《夢窗詞四稿》或《夢窗四稿》,實際上是《夢窗詞稿》的甲、乙、丙、丁四編。本書諸編卷首鐫梓的正式名稱,是《夢窗甲稿》、《夢窗乙稿》、《夢窗丙稿》和《夢窗丁稿》。

方氏舊藏甲辰本《夢窗甲乙

丙丁稿》內封面

吳文英是一代詞學名家,可傳世《夢窗詞》最早的刻本,衹有明末毛晉汲古閣刻印的《宋名家詞》本(初僅得丙、丁二稿授梓,續得甲、乙,乃合成全璧。此本另有清光緒十四年錢塘汪氏重刻本及民國時期上海博古齋影印本),其後又有清咸豐十一年(辛酉)杜文瀾刊刻的《曼陀羅華閣叢書》本。然而這兩個刻本的文字都有很多舛譌,有待勘正,即“毛刻失在不校舛謬,致不可勝乙;杜刻失在妄校,每並毛刻之不誤者而亦改之”(王鵬運光緒甲辰校刻本《夢窗甲乙丙丁稿》卷首王氏《述例》)。除了版本來源本身的問題之外,這在很大程度上,是由於校訂詞籍有特殊的難處,非諳於其味者不能辦,而元代以後詞學頹落,以致刻書者往往不得要領。

人民文學出版社影印

清末鄭文焯批校明末

汲古閣

初刻丙、丁

二稿本《夢窗詞》

清咸豐刻《曼陀羅華閣

叢書》本《夢窗詞》

逮清朝末年,有四印齋主人半塘先生王鵬運,復振起斯學,並致力於詞籍的校勘。在這當中,吳文英的《夢窗詞》,因並無宋元古本傳世,而當時所能見到的毛、杜二氏刻本,其與《夢窗詞》相關的工作,業師黃永年先生《跋四印齋初刻本〈夢窗甲乙丙丁稿〉》一文有清楚敘述,乃謂王鵬運暨彊邨先生朱祖謀,先後數次校刻吳氏此集:

半塘、彊邨兩翁合校《夢窗詞四稿》本凡三刻。光緒己亥半塘四印齋初刻。越五載甲辰,四印齋用己亥本重校。越四載戊申,彊邨無著盦又用己亥本重校刻。然甲辰本槧畢半塘遽謝世,止印樣本兩冊,爲況蕙風、繆藝風分得。彊村刊戊申本時已不悉有甲辰重刻之事,而己亥、戊申兩本向亦難得。……蓋彊村假得明寫一卷本刊入《叢書》後,戊申本遂見棄置。己亥本未收入《四印齋所刻詞》中,傳世止初印若干冊而已。其後況蕙風用所得甲辰樣本景印傳布,琉璃廠書舖又獲甲辰原版刷印,前數年京中尚有新印本。己亥、戊申兩版迄未重印,殆灰滅已久矣。(見《黃永年文史論文集》第五冊)

上述文字相當簡練,不悉古籍版本者,讀來或許一頭霧水。因此,不妨讓我來囉嗦一番,適當結合其他資料,重新排比相關內容,稍加說明。

(1)王鵬運、朱祖謀兩人校刻的《夢窗甲乙丙丁稿》前後共刊刻有三個版本。

己亥本

《夢窗甲乙丙丁稿》

(2)其第一個版本,也就是初刻本,是己亥年亦即光緒二十五年的刻本。這個刻本是由王鵬運與朱祖謀同校,而以王氏齋號“四印齋”的名義付梓。此本可稱之爲“己亥本”。

這個己亥初刻本僅有初印本若干冊,也沒有印入王鵬運校刻的詞集叢刊《四印齋所刻詞》,後來也再也沒有重新刷印,所以一向難得。

(3)其第二個版本,是己亥初刻本梓行五年後的甲辰年、亦即光緒三十年的再刻本。這個刻本是由王鵬運勘校並仍以“四印齋”的名義刊刻,是用己亥初刻本重新校刊的。此本可稱之爲“甲辰本”。

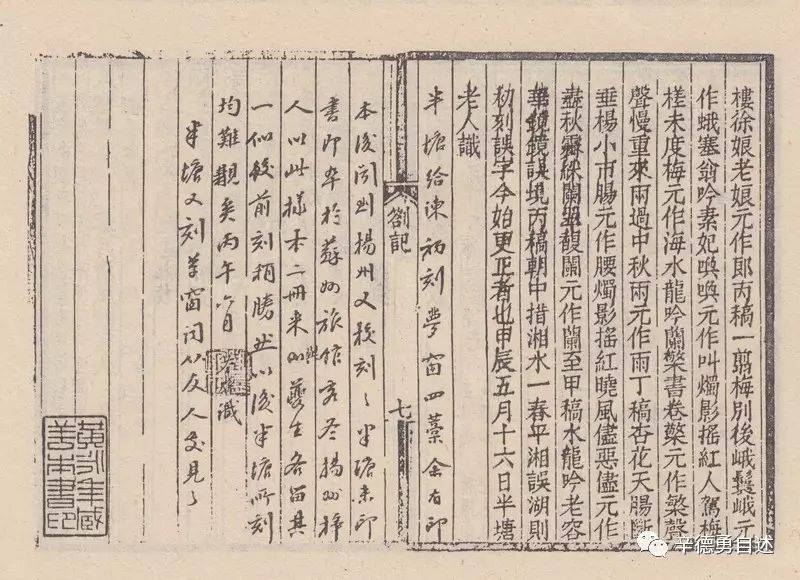

這個甲辰本刊刻於揚州,剛剛刻成,王鵬運就在蘇州旅館去世。王氏離世前僅僅刷印了兩部試印的樣本,刻書的匠人將這兩部樣本分別送給了況周頤(號蕙風詞隱)和繆荃孫(號藝風老人)。繆荃孫在所得樣本的篇末,記述了這兩部樣本留存於世的具體細節。

甲辰再刻本的初印樣本雖然衹有兩部,但後來有過三種形式的印本,流通範圍頗廣。

第一種是況周頤藏本的影印本。況氏在民國九年,將其所得初印樣本以“惜陰堂”的名義付諸影印。從這個影印本中可以看出,書上鈐有“臨桂況周頤藏書”印記。

民國九年況周頤

惜陰堂影印甲辰本

《夢窗甲乙丙丁稿》

第二種是繆荃孫藏本的影印本。繆藏《夢窗詞四稿》試印樣本後入近代大藏書家隨庵老人徐乃昌手,旋移贈朱祖謀傳硯弟子忍寒先生龍榆生,而龍榆生先生後又將其授與得意門生、我的老師黃永年先生。1989年上海古籍出版社影印王鵬運輯刻《四印齋所刻詞》,借用業師所藏此甲辰樣本,附印於篇末,今人遂得以便利查閱。不過上海古籍出版社在影印如此珍稀的古籍的時,竟然對版本的來源及其傳承源流沒有做任何說明,未免過於強橫。

繆荃孫藏甲辰

試印樣本

《夢窗甲乙丙丁稿》

篇末繆氏識語

另一種是原版刷印本。民國二十三年琉璃廠書肆來薰閣又獲甲辰原版,刷印流通。當代尚有重刷新印本。此本在內封面的後面增刻有“民國廿三年版歸北平來薰閣”雙行牌記。

民國二十

三年

琉璃廠

來薰閣書肆

重刷甲辰本

《夢窗甲乙丙丁稿》

(4)其第三個版本,是甲辰再刻本梓行四年之後的戊申年、亦即光緒三十四年的三刻本。這個刻本,是由朱祖謀以其齋號“無著盦”的名義刊刻的,其所依據的底本,和甲辰再刻本一樣,也是己亥初刻本。此本可稱之爲“戊申本”。

朱祖謀校刻此戊申三刻本時沒有利用王鵬運甲辰再刻本,是因爲如上所述,甲辰本衹有兩部樣本存世,朱氏未有所聞。

戊申本

《夢窗甲乙丙丁稿》

這個戊申三刻本印本數量也很稀少。朱祖謀校刻詞籍叢刊《彊邨叢書》時,棄置戊申本未用,而是從涵芬樓鈔錄了一個不分卷次的“明萬曆二十六年太原張廷璋氏藏舊鈔本”作爲底本(說見《彊村叢書》本吳詞後附張爾田跋),顏曰《夢窗詞集》。是編刻於民國癸丑亦即1913年,所以沿用前例,也可以稱之爲“癸丑本”。因是之故,戊申本與己亥本一樣,再未重刷,結果世間亦不甚多見。對於《夢窗詞》來說,這是王鵬運己亥初刻本以來的第四次校刻本,即癸丑四刻本,而對於朱祖謀本人來說,則可以說是他的第三次校本。

上海古籍出版社

影印癸丑年刻

《彊村叢書》本

《夢窗詞集》

在以明萬曆鈔本替代汲古閣以至曼陀羅華閣系統版本的同時,朱祖謀還把獨見於毛、王二氏舊本的詞作錄爲《夢窗詞集補》一卷,編在篇後;另外還附以他自己寫的《夢窗詞小箋》一卷。至於朱氏爲什麼移徙故轍,另闢新徑,則顯然是由於新得明萬曆鈔本大大優於舊有的毛氏汲古閣以至杜氏曼陀羅華閣這一系統的版本,在這裏就不予贅述了。

需要略加補充的是,朱祖謀對這個《彊村叢書》本仍然不夠滿意,仍然續有校訂,擬另行“精刻單行”,同時還想“廣徵時人專治吳詞著述,如新會陳述叔〔洵〕《海綃說詞》、永嘉夏瞿禪〔承燾〕《夢窗詞後箋》之類,匯爲鉅帙,以成一家之言”,唯惜“孤懷未竟,遽歸道山”。1933年,弟子龍榆生編刻《彊村遺書》,收入此單行正集,

號稱“彊邨老人四校定本”或“彊邨老人定本”,仍題《夢窗詞集》(相關情況見此本末附龍榆生跋文)。以干支紀年,時值壬申,故此本亦可謂之曰“癸酉本”。若承上所說刊刻次第,即屬癸酉五刻本。

癸酉本《夢窗詞集》

吳文英《夢窗詞》自清末以來的版本紛雜如是,這還講的衹是王鵬運、朱祖謀一派校勘的本子,沒敢旁及其他。故周啓晉先生囑咐我爲他收藏的《夢窗甲乙丙丁稿》寫幾句話,首先便是希望我來談談對這部書版本的看法。沒有辦法,衹好現學現賣,主要依據業師黃永年先生的研究,學習並梳理《夢窗詞》相關版本源流如上。版刻研究雖然有自己的特點,尤其需要上下左右的參照對比,但其實研究所有學術問題,都是這樣,都需要在大背景下深入剖析具體內容。非如此,對研究對象就不可能有全面、準確和深刻的認識。

三、方孝岳批

《夢窗甲乙丙丁稿》

那麼,周啓晉先生手中的這部《夢窗甲乙丙丁稿》是上述各個刻本中的哪一個版本呢?這很簡單,稍一比對,就可以看出,它是王鵬運校梓的甲辰再刻本。問題是甲辰再刻本除了後來的影印本之外,還有甲辰當年試印樣本和民國二十三年重刷本的區別,周先生這部書到底是其中的哪一種呢?啓晉先生正是希望我來談談對這一問題的看法。