嵌入图片由王放摄

云南亚洲象,一路逛吃逛;

北京黄鼠狼,吓得人喊娘;

南京和杭州,野猪到处闯……

在这份野生动物进城的list里,“住”进上海至少150个小区的貉用实力表示,必须拥有姓名。

字多不看视频版↓

本号视频内容散布在互联网的汪洋大海中

同名 视频号 微博 B站 抖音

欢迎关注点赞转发 携手开创美好未来

▼点击观看▼

01

上海“貉聚变”的新闻,各位上海市民应该多少都有所耳闻。

近两年,野生貉在上海

数量激增,甚至给一些小区造成了困扰。

不过,你真的认识貉吗?就说它的名字,有多少人能读对吧?

此刻在心里把“貉”默念成luò、gè、hè的朋友,根据我们的小范围调查,恭喜你并不孤单。

不过

它的正确读音应该是hé。

那么,貉(hé)到底长什么样呢?

复旦大学生命科学学院研究员、博士生导师王放第一次看到貉时,脑子里闪过了这样的念头:

原来貉有点像卸了妆的浣熊;它的大黑鼻头是不是从狗獾那里偷的?

貉的长相

你品品

/王放 摄

再仔细观察,他发现貉实在是个“四不像”。

它的侧脸像狐狸,正脸像狗,在草丛之中钻来钻去的身影又仿佛是狗獾、豪猪和刺猬的组合。

貉的长相

有些“四不像”

/王放 摄

这个让他难忘的与貉的初次邂逅发生在2018年夏天的一个傍晚。

当时即将来上海工作的他,在网上到处寻找有关野生貉在上海的情况,由此结识了位育中学快要退休的生物教师姜雅风。

姜老师家住闵行梅陇的华唐苑。小区楼房的底层被垫高,有个不到1米高的夹层,用来通风、防止积水。

有一天,他从自家3层楼的阳台往下看,偶然看到了一群奇怪的小动物在夹层的洞口进进出出。

在通风夹层观望的

野生貉

/王放 摄

出于本职工作带来的好奇,姜老师拍摄了照片、查阅了资料,发现自己看到的是貉。

他也试着给别人讲貉的故事,但是感兴趣的人并没有那么多。

正是在姜老师的帮助下,王放在华唐苑第一次看到了野生貉。

初次见面,短短十秒钟以后,他就有一个强烈的感受:教科书上围绕貉写的东西是不准确的。

“以前查资料的时候,关于貉最常用的形容词是胆小和怯懦。”他说。

居民楼通风口的貉

等待夜幕降临外出觅食

/王放 摄

然而他看到的是两只幼年的貉,大约一岁多的样子,它们从洞口把脑袋探出来看外面,没有表现出一点害怕和紧张,姿态非常放松和自然。

“如果貉有什么关键词的话,可能是谨慎。另外,它有很强烈的好奇心。”王放说、

之后,他又接连去了几次华唐苑。在第三次去的时候,已经有小貉认识他了。

“有只小貉在前面觅食、找水喝、捉昆虫,我在后面跟着,保持一定距离。它有了一个判断:这个人是没有威胁的。”

半个多小时以后,小貉的举动让王放有些出乎意料。

“它主动跑到我跟前来,研究我的鞋带,看我的头灯。”

夜色中的貉

有

些好奇地在

打量

/王放 摄

此前,王放曾经先后工作过的物种包括川金丝猴,大熊猫,黑熊,羚牛等等。

“那些野生动物都是爬山爬几年,可能才有五秒十秒的时间匆匆忙忙看一眼。”

“没想到在我们国家研究野生动物,还可以在城市里面,在两三米的近距离范围内互看,甚至还有交流。”他说。

“我发现貉这个动物学习能力好强,适应速度比我想象的迅速得多。”

这让王放联想到了北美浣熊。

他在美国攻读博士后的时候,研究所的院子里随处可见这种野生动物。

偷猫粮的浣熊

/图片来自giphy.com

有趣的是,浣熊的英文名叫raccoon。而貉因为长相和浣熊略有相似,英文名叫raccoon dog,直译过来是“浣熊狗”。

不过,两者的差异还是很明显的。

顾名思义,浣熊是浣熊科动物。而貉是一种非常古老的犬科动物,也是犬科貉属现存的唯一物种。

▼

浣熊(上)有双贼溜溜的小手

貉(下)的爪子跟狗爪差不多

/下图为王放摄

在王放看来,这两种动物都带有让人一目了然的原产地特色。

“原产美洲的浣熊更像是一个可爱中透着无赖、真诚中透着猥琐的大毛绒玩具。

”

“

而在东亚土生土长的貉身上,则保留了更多的野兽模样,敏感、机警而又羞怯。

”

02

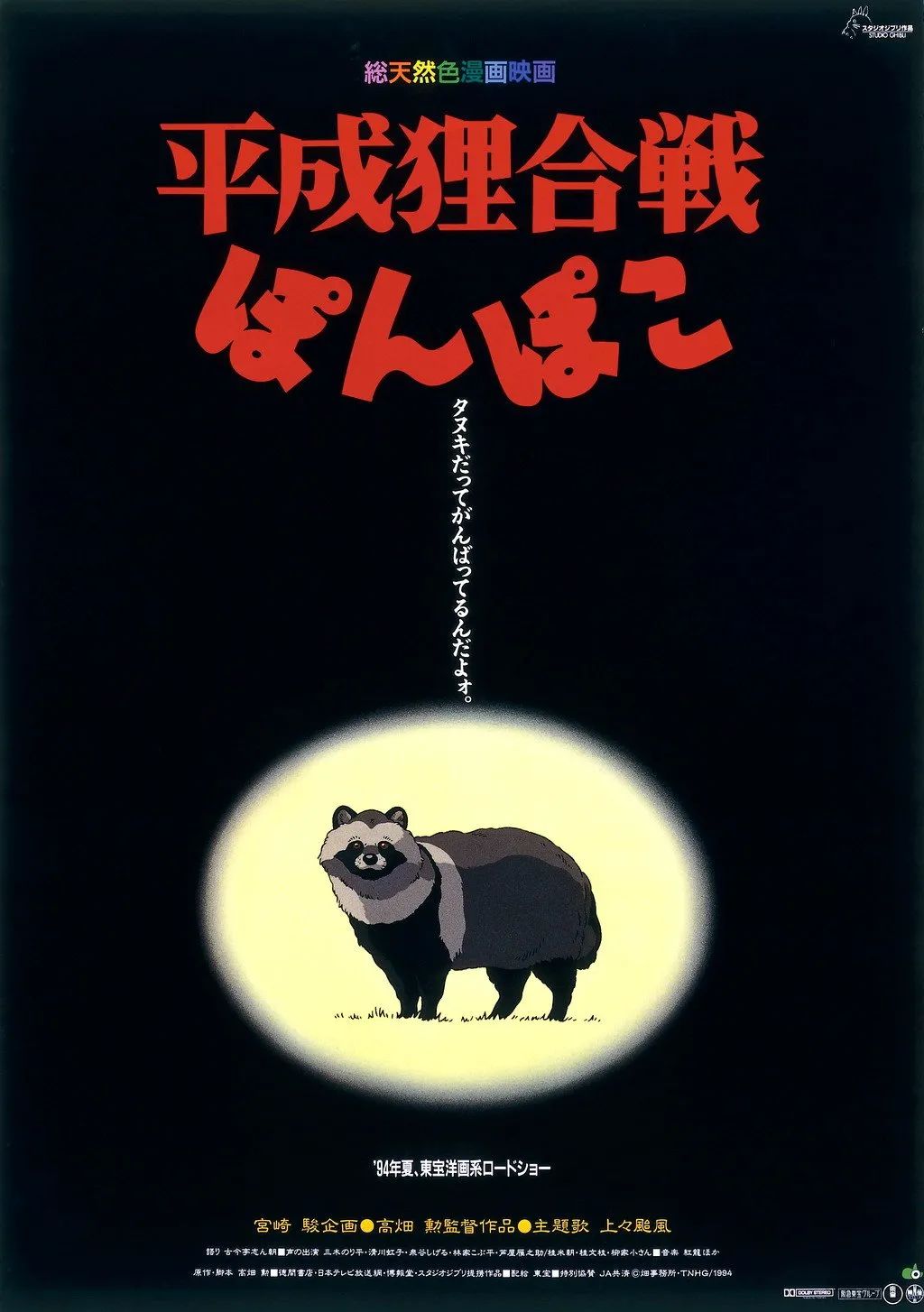

吉卜力工作室的动画大师高畑勋创作过一部经典动画片《平成狸合战》(又称“百变狸猫”),主角就是貉。

吉卜力工作室的动画片

《平成狸合战》

主角就是貉

在日本文化中,貉被称作“狸”(有时被误译作“狸猫”),是传说中会变身的动物,在《阴阳师》、《动物之森》等游戏中也有出现。

《平成狸合战》以上世纪六七十年代东京郊外多摩地区的城市开发为背景,讲述了一群快乐的貉因为人类不断兴建住宅区而面临生存危机。

为了保卫家园,它们施展出了神奇的变身术来驱赶人类。

动画片

《平成狸合战》中

貉拥有着

神

奇的变身术

只不过貉有许多亚种。动画片中刻画的貉,是生活在日本的日本亚种。

而在上海的貉,根据上海动物园专家徐正强博士对40多个小区样本所做的DNA分析,均为土生土长的指名亚种。

▼

日本亚种(上)VS指名亚种(下)

动画片刻画得还是挺传神的

/上图来自mnn.com;下图为王放摄

王放和他的团队在观察中发现,传说中的貉“变身”,真真切切发生在了上海:

在青浦的一个小区旁边有河,貉会变成游泳健将,钻到水里捞鱼摸虾,还吃掉了一些小区投放在池塘里的锦鲤;

金山的貉栖息地旁边有不少丘陵灌丛,貉在那里展示出了掘土、跳跃和捕捉青蛙的技巧;

在松江的一个别墅区,貉变得像陀螺一样,用嘴叼住草根,身体很努力地转圈,把草连根拔起

——因为这里的草根汁水丰富,含有糖分,营养含量比较高;

而到了浦东和闵行的城市环境,它们又迅速掌握了小区和公路的设计,吃垃圾、捡猫粮,在人类世界的夹缝之中繁衍生息。

在上海小区里

觅食的貉

/王放 摄

不仅如此,貉还很“聪明”。

2019年10月,王放和团队曾经尝试过在夜间捕捉貉,给它们戴上GPS项圈。

用来捉貉的笼子里有个踏板,貉只要踩到它就会触发机关。

为了引貉出动,他们先后在笼子里放了小螃蟹、小龙虾、鱼、羊肉串、鸡翅、面包虫、猫粮、狗粮等诱饵。

从晚上9点到凌晨1点,通过监控,他们发现貉会先仔细观察笼子,然后身体尽可能往笼子里探,把所有能安全吃到的食物吃完,但就是不踩那个踏板。

团队前后去了四五次,持续接近两周的捕获行动最终以失败告终。

要知道,王放曾经在北美用同样的笼子先后捕捉过狐狸、水獭、浣熊,甚至不小心捉到过负鼠,“一个晚上能捉七八只”。

别看貉看起来呆萌

关键时刻可机智呢

/王放 摄

“我发现我们中国的动物好聪明。”他说,“也许是因为华东地区自古以来就是人很多的地方,它们已经习惯了跟人斗智斗勇。”

这两年,王放等人又发现,每个小区的貉“文化程度”似乎不大一样。

“最初我们捉不到貉的小区,现在用笼子还是捉不到,得用弹射网。但还有一些小区的貉就呆一点,会往笼子里闯。”王放说。

“它们好像有不同的传统、生存能力。”

给貉戴上GPS项圈

是为了掌握它的行踪

/王放 提供

“每个区域的貉有特别大的不同,我们到现在也没有完全摸清楚。但是整体来看,成年貉会更聪明也更‘见多识广’一些。”

03

动画片《平成狸合战》的结尾美丽而忧伤:貉们虽然奋力使出种种解数,最终还是没能阻挡人类。貉失去了家园,数量日渐稀少。

高畑勋可能都想不到,在上海,人与貉的故事会以这样的方式出现续篇:

貉在城市环境中重新找到了栖息空间,近两年数量出现了迅速增长。

翻阅媒体关于貉的报道,会发现在短短二十年的时间里,这种国家二级保护动物在上海经历了从郊县包围城市,从“罕见”到“局部泛滥”的过程。

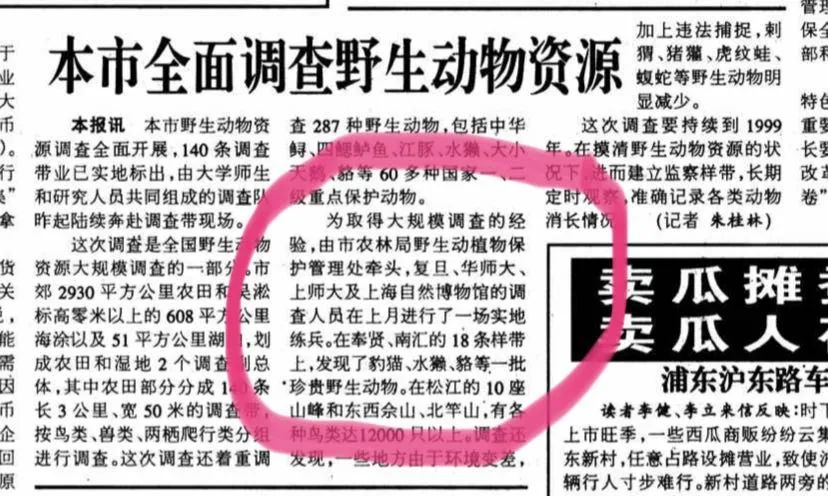

1997-1999年,上海市农林局曾经开展过一次上海陆生野生动物资源调查,仅在

南汇、奉贤

这些当时的郊县地区发现了貉的踪影。

1997年7月15日

《解放日报》上

关于本市野生动物资源调查的报道

2000年,上海自然博物馆发布了一份《上海地域自然生态环境的建设与维护》报告。

记者报道时称,豹猫、猪獾、貉等中型动物“在本市已

相当罕见

”。

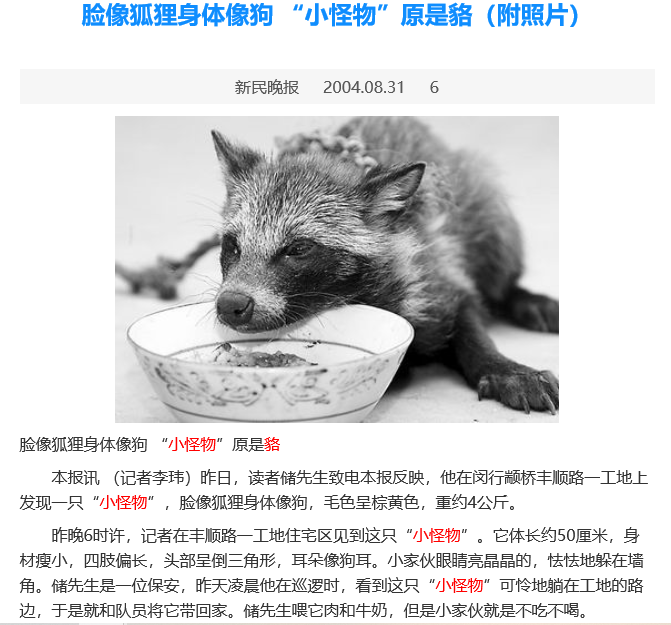

进入新世纪的前十年,偶有关于貉的新闻见诸于报端,大都是因为市民目击到“小怪物”不认识,向媒体和相关部门求助:

2001年,有志愿者在闵行吴泾镇的吴泾公园里,见到貉在黄浦江边划水;

2003年和2004年,先后有人在闵行安宁路“千岱名墅”二期工地、闵行颛桥丰顺路的一处工地发现貉;

2010年,闵行新梅莘苑的居民看到了一大两小的貉一家子。

2004

年

有人在闵行颛桥一工地看到貉

称其为

“小怪物”

2012年,上海动物园内的一片荒地上一下子发现了13只貉。

两年以后,那里的野生貉数量翻番,达到了30只左右,是当时上海最大的貉种群。动物园和教育机构还专门组织了夜间观貉的亲子活动。

与此同时,貉进小区的新闻越来越多了。

2013年,青浦徐泾派出所民警发的微博被全网围观:“全中国警察接警接到熊的就我一个了吧!”

原来,银涛高尔夫别墅的一位业主在雨夜好心收留了一只小貉,仔细观察后,把它当成了小熊,赶紧报了警。

2013年

徐泾派出所民警以为接警接到熊

他的微博被

广泛转发

同一年,闵行罗秀路1980弄西班牙名园小区也发现了貉,引起居民围观。

2015年,闵行虹梅南路1111弄燕南园小区出现了二三十只貉,而且表现有点高调。

据物业员工称,前一年秋天,监控就曾拍到过每天上半夜,成群的貉排着队进入小区,游到河道里吃鱼,快天亮时又排队出小区。

这一年,貉群越来越庞大。每天晚上,小区里的貉会与外面的貉隔岸“聊天”。

“以前后半夜巡逻遛狗,今年变成遛貉了,它们就跟在人身后,人走一步,它走一步,人进一步,它退一步。”

2015年

闵行燕南园小区出现了

貉排队进来觅食的奇幻画面

2017年、2018年,闵行春申万科城小区和春申府邸先后有貉被目击。

一直到近两年,不仅貉的数量激增、栖息地扩散,松江米兰诺贵都、蔷薇九里小区还先后出现了貉与人之间的冲突事件。

04

为什么在

上海这样的大都市里会发生“貉聚变”?

一方面,这其实说明上海的城市生态环境在变好。

截至2020年底,上海市建成区绿化覆盖率高达40%,不仅有森林公园和湿地,还建起了绿带、街心花园、口袋公园等生态空间,让野生动物有了栖息之地。

而另一方面,貉有着惊人的适应能力。

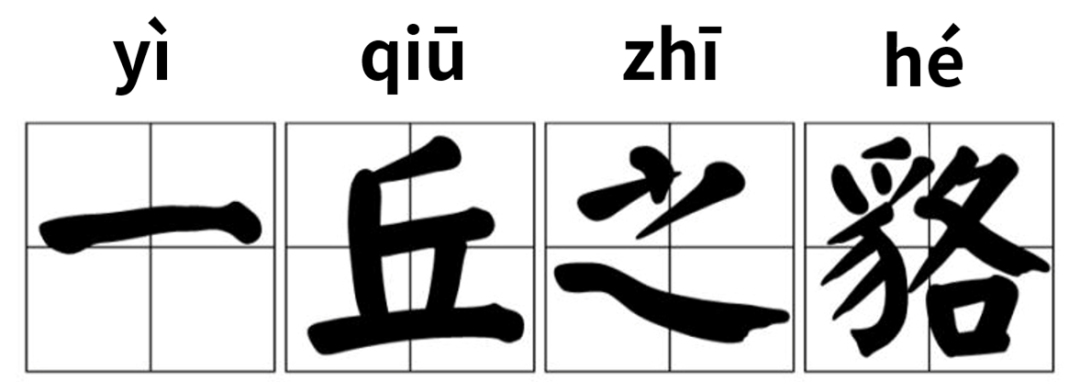

在野外,貉生活在小山、丘陵上,所以才有了“一丘之貉”这个成语。

但

在自然界,它是一个“弱鸡”一般的存在

:

碰到豹猫、狐狸打不过,碰到狼赶紧跑,豺可以把它一窝整个吃掉。更不用提面对虎、豹之类的森林王者了。

而在城市里,貉突然没有了这些敌人。

它们通过取食人类丢弃的生活垃圾寻找到了更简便易得的食物来源。

藏身环境也从洞穴和树根,变成了居民别墅阳台下面的裂缝、墙体的空隙、储藏室、桥墩的裂缝、煤气管道、废弃的下水道等。

人

类丢弃的生活垃圾

成了貉的食物来源

/王放 摄

“貉是主动进城的。”王放说。

“为了适应城市环境,这一物种身上看到了很多生物学上的适应性变化

,比如体型变小、攻击性降低、饮食习惯中加入了更多淀粉类食物等等。”

今年,王放和他的团队观察到了三只母貉轮流为一只小貉哺乳的情景。此前,他们还观察到了成年貉之间的合作行为。

被认为是独居动物的貉,很可能正在出现某些社会性动物的特质。

母貉与小貉

/王放 摄

在野生哺乳动物种类稀少的上海,貉能“脱颖而出”,出现如此爆发式的增长和扩散,是许多研究人员万万没想到的。

在此之前,另一个本土物种狗獾曾被寄予厚望。

然而上海目前野生狗獾的数量仅有约30只,最著名的是一窝“钉子户”

——2019年,奉贤世界外国语学校在建设时,意外发现工地上生活着一个“狗獾家族”,至少有12只野生狗獾。

为了它们,耗资5亿多的建设项目停工两年。

狗獾曾活动于

奉贤、松江、金山、嘉定等郊区

然而近年来一度

濒临绝迹

今年年初刚刚传来消息,奉贤区将耗资1200万元,在原来狗獾生活的南面造一个新基地,启动狗獾种群自然引迁项目。

“在上海,狗獾的数量没有出现增长;小灵猫在近十年的时间里行踪不定,今年我们团队才在江湾观测到两只;豹猫消失了……

”

“

这些动物对环境比较挑剔,城市不是它们最好的栖息环境。但貉实在是不挑。”王放说。

除此之外,这两年的疫情也为貉的繁衍和扩散创造了机会。

2月至4月是貉的求偶繁殖期。去年初春,上海的街道上突然没有了人和车,许多以前对貉来说不能通过的地方都可以通过了。

两只探头打量的小貉

/王放 摄

小貉在4月出生,也是城市比较安静、安全的一段时间。

所以,

这一届小貉对于人的害怕程度、对于城市繁忙程度的判断,与它们的父辈不太一样。

05

正在上海发生的“貉扩散”,让王放等研究人员都感到吃惊。

“研究貉很辛苦。松江、闵行、青浦等貉出没的地方,我们从杨浦的复旦大学开车过去要1个半小时。我们开玩笑说,要是有一天能在复旦研究貉就好了。”他说。

今年6月

家住松江的市民在自家别墅

拍到的貉一家子

然而就在去年12月,五角场有市民看到了貉。

“这个位点距离我们之前记录貉最近的位点有5公里以上。”王放说。

“而且去年夏天,我们在做其他调查时去过这个小区,当时反复访谈过,是没有貉的。”

“貉在进入冬天的蛰伏期之前,迅速扩散到了五角场。”

而它们还没有停下脚步。今年5月,又有市民在江湾目击到貉。

王放说:“从西南面的松江到北边的江湾,几乎横跨了上海。这个扩散速度远远超过我们的想象。

”

“现在我相信,将来有一天真的可以在复旦大学校园里面看到貉。这件事情正在发生。”

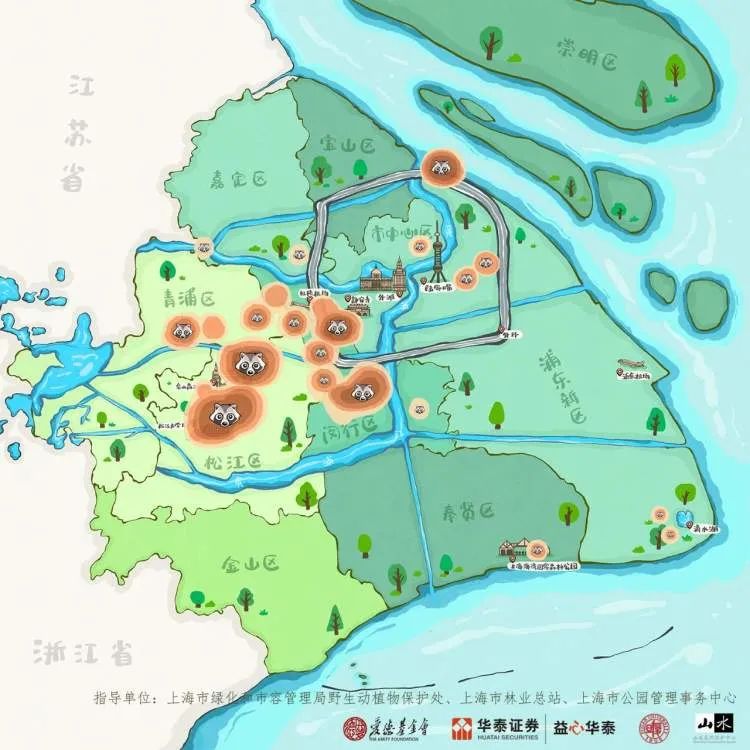

王放和团队所记录的

貉在上海出没的点位

/王放 提供

在上海,有超过300台红外触发相机,正在日夜记录着野生动物的分布和变化。

加上GPS跟踪定位颈圈、红外热成像调查仪器等越来越多的设备和方法,林业部门、研究人员、环保机构和大量市民正在共同拼凑起貉在上海的生存状况。

短短几年间,貉从上海西南部地区一个较小的区域向四个方向扩散,尤其是向城市的东部、北部,在松江、闵行、浦东、杨浦、青浦、奉贤等各个区域快速增加。

目前至少有超过150个上海社区有貉的分布,而且潜在有貉的社区会超过这个数字。

粗略推算,在上海,貉的数量很可能在3000-5000只。

上海貉的分布图

/来自山水自然保护中心

很多市民关心的是:貉有攻击性吗?

王放表示,以上海的经验判断,目前貉没有展示出对人任何主动攻击性。

但是当貉可以得到来自人类的主动投喂时,它们的数量会不可避免地激增。

而行为上也会出现主动靠近人、同类之间彼此撕咬、皮肤病、噪音污染等负面变化。

当有人类投喂时

貉会出现主动靠近人的行为

/王放 摄

去年7月,王放在松江的米兰诺贵都小区看到了他最不愿意看到的现象。

夜晚,数十只貉发出此起彼伏的尖锐叫声,相互撕咬,争抢猫粮,甚至与宠物狗、居民发生了冲突,仿佛发生了“貉变异”。

在现场观察后王放发现,小区里有居民投喂这些野生貉,大量的猫粮堆得像小山一样。

“这个小区就像一个黑洞,吸引了周边的貉往这里聚集,到了饭点就来吃饭。”

成群的貉

争抢猫粮

/王放 摄

为此,上海市开出了第一张野生动物狩猎证

,将小区内的貉捕捉后安全转移到了野外环境。