2月11日下午,北京西单大悦城突然发生一起持刀砍人事件,造成13名群众受伤。其中一位女性受伤者,因抢救无效死亡。

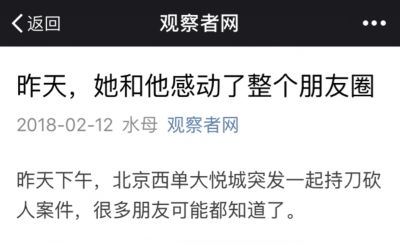

事发后,许多媒体都跟进报道了此事,比如以专门报道“正能量”著称的“观察者网”,就是这样报道的:

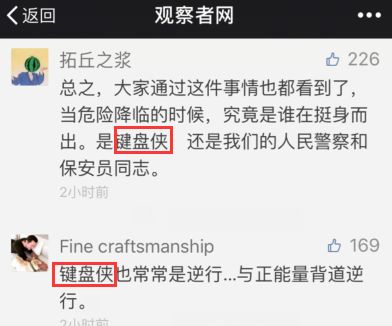

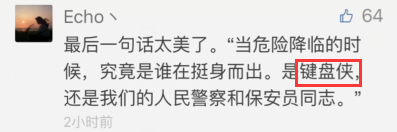

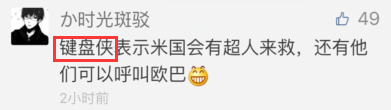

报道中,在“观察者网”的文章和留言区,到处能看到这种“帽子”:

且不说“

键盘侠

”这个概念观察者网是怎么定义的,就说一个权威的、负责任的大国媒体,报道事实的时候,一口一个键盘侠一口一个XX侠的,到处使用这种讽刺羞辱性的词汇,你们自己真的觉得合适么?

某些媒体,到处跟别人谈正能量,到处教育人们要有素质,然后你们自己展示出来的,就是这种素质?

你们在展示“

正能量

”的时候,还不忘

羞辱别人一把、

踩别人一脚,难道这就是你们所谓的“

正能量

”?

在微博,西单砍人事件发生后,微博的热搜区,也立马出现了这么一个热搜:

通过上面的截图我们可以看到,在微博的实时热搜区和最热搜的区域,都同时出现了“她是中国最美逆行”这么一条热搜。

点进去一看,讲的也是西单砍人事件中一名逆行而上的女警察的相关事迹。

女警察与其他警察一起逆行而上制服歹徒,这是一件值得宣传的事,也是一件感人的事,这点我们谁都不能否认。

但是,就关于此事件铺天盖地的新闻中,比如

在

观察者网和微博热搜中,我们能看到的,似乎就只剩下感动了。

一件砍人案,一个悲剧,留给我们报道和深挖的,难道只有“感动”了?这个请恕我无法认同。

一些中国人,真的太喜欢感动了。

比如前段时间的“冰花男孩”,一个悲惨的孩子,在一些人的眼里,只有感动;

比如近几年每次地震过后,一场场惨绝人寰的悲剧,在一些人的眼里,只有救援人员留下的感动;

洪灾过后,面对村庄变成一片汪洋,房屋倒塌、农田被淹,此情此景,一些人也只看到感动;

爆炸过后,面对浓烟滚滚,面对痛苦哀嚎的伤者,一些人也只能看到消防人员的“

最美逆行

”这种感动。

......

悲剧过后,我们只能体验到感动这种东西,这合逻辑吗?

难道一次次悲剧之后留给我们的,真的只能有感动?难道只有在悲剧中感动了,这才是正能量?

我认为不是。

因为悲剧之后留给我们的,应该是反思,应该是反思如何预防这类悲剧再次发生,这才是正能量。

悲剧后的正能量,应该是“反思”,而不是什么“感动”。

如果每次悲剧过后我们只能体会到感动,那我相信,下一个类似悲剧还会不断到来,而且到来的方式,不会有丝毫改变。

为什么?

因为

悲剧后的过分感动,对预防悲剧并没有实际意义。

很多人说,就西单这个事件,它就是一个个例,是一个变态的人渣为了泄愤而做出的变态行为,对于这种极个别的人,枪毙他才有用,反思有什么用?

典型的个例思维。

难道个例事件,我们就不能反思“为什么这种个例会出现”吗?

难道个例事件,我们就不能反思“为什么此人会采取这种行为报复社会”

吗?

难道个例事件,我们就不能反思“为什么同样前去制服歹徒的保安没感动群众,而只有女警在微博热搜成了最美逆行”

吗?

.

上图这个动图中,手持凳子的人,是西单大悦城的保安,其实

他

也是一名“逆行者”。

所以说,在这次西单砍人事件中,现场给我们留下的,不应该只有“感动”,它留下的,

其实还应该有很多“思考”和“反思”,比如:

“为什么每次事故之后总会有人大谈感动?”

“为什么每次事故之后,一些质疑者会被当成键盘侠?”

“为什么一些把丧事说成喜事的媒体会那么多?”

“为什么反思案件背后更深层意义的人或文字上不了热搜?”

“为什么总是有人喜欢用个例包装悲剧?”

“为什么我们不去深思这些个例背后,透露出来的一些社会问题?”

......等等。

精彩推荐:

从“马蓉案”宣判,看婚姻法的漏洞

我为什么反感支付宝的“集福”活动?

春节聚会中的十种“装逼病”

· END ·

分析现象 I 科普知识

深度逻辑 I 深度思考

长按二维码即可关注我

欢迎分享本文至朋友圈