[ 本期选书人 ]

未读书探群

[ 选书类别 ]

书单

读书的人往往会陷入一种手头的书还没读完,又发现更好的书想要读的焦虑中。这种焦虑会随着想读列表的增加而变得庞大,好像内心装着一个图书馆,每天却只能取一页而食,最终使读书变成了一种追求进度的苦修行。

所以,不想看书怎么办?

不想看书可以加入书探群来唠嗑呀~

在一群同好的交谈中,慢慢重拾读书的乐趣,挑选真正适合自己的书籍。今天推荐的十本书就筛选自书探群,如果觉得焦虑就先收藏起来,因为想读书的念头早晚都会回来。

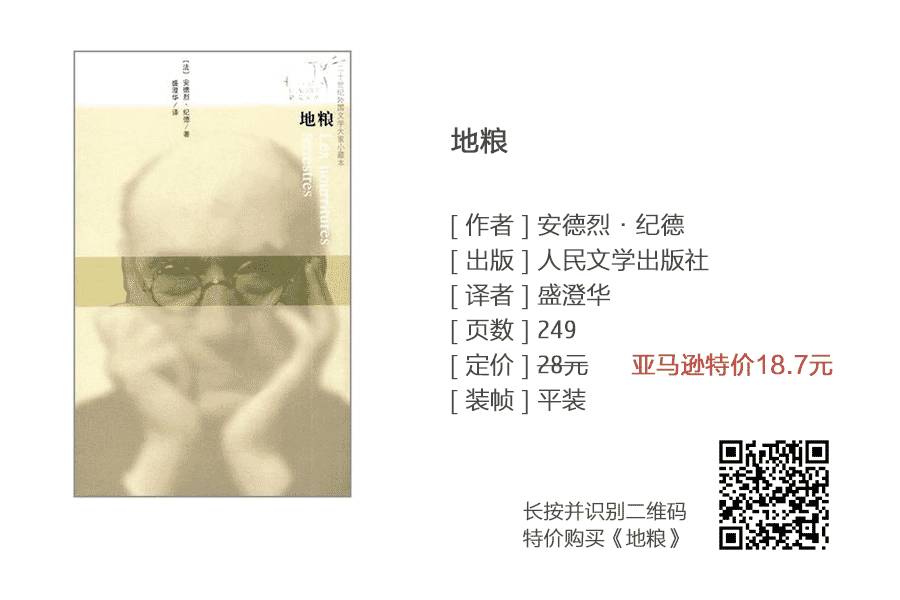

纪德不是纪伯伦。同样是诗一般的语言,他带给人们的,不是虔信,而是用诗样的文字对自我进行审视。因此,他心之所向、目之所见的城市中,无不是假想的导师美那尔克对其弟子奈带奈蔼进行的教诲。他不是信徒却惯用使徒的文风,他不精于夸大其词的吟游却让人炫目于他陈述的每一个场景。待到他放弃“自我”,才由美那尔克出面与他人交谈,仿佛化身为神侵入到每一个头脑,以便接受所有能供精神尽情享乐的方式,让欲望仅为渴求而存在。直到纪德突然结束对长眠于大地的痴迷,他人才感到自己获取的“食粮”仅够自己作为看客,只够消耗到清醒地看着一切渐次消失,发出对自由与爱的热烈歌吟。最终,“在回忆中我已不认识自己,而我的生活超过回忆的领域。我像不断地只生活在新的瞬间。”

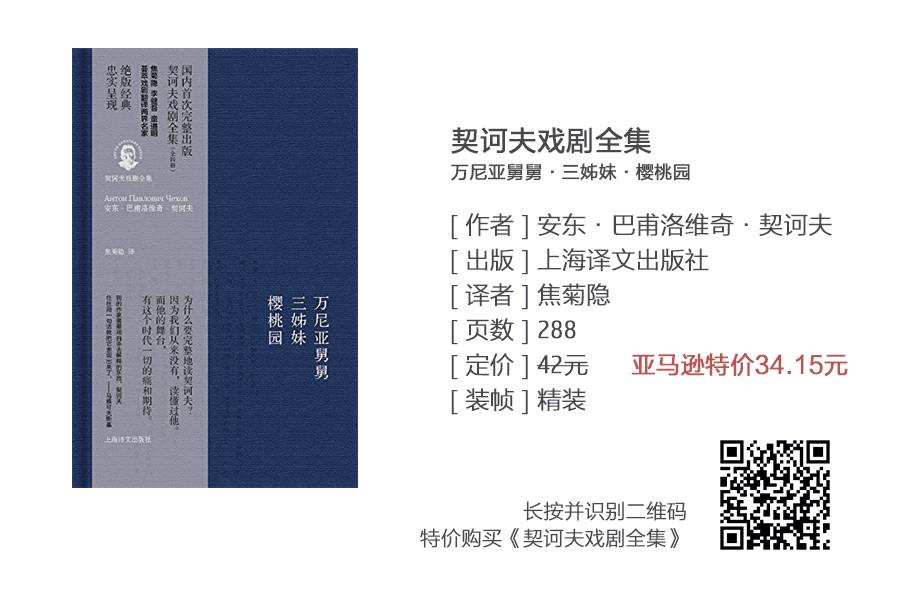

在面对契诃夫时,曹禺愿意“再拜一个伟大的老师,低首下气地做个低劣的学徒。”或许,这并不完全是自谦之词。即便契诃夫在小说领域不着一字,仅凭为数不多的戏剧作品,他仍然可以跻身世界最伟大作家之列。本书是国内首次出版的契诃夫戏剧全集,焦菊隐、童道明和李健吾的译笔更是公认的经典。契诃夫的剧作充满温情,比莎翁更加接近于现代人的困惑和迷茫。“感同身受”是其给予我的最大阅读体验,自己好像就是《三姊妹》里那位工作不如意的奥尔加,或是所遇非人的娜莎,或是面对冰冷现实,最终痛失吾爱的伊琳娜。那位对于一生痛悔不已的万尼亚舅舅,我相信一个人或多或少都会经历与他相似的悲情时刻。而契诃夫的最后一部剧作——《樱桃园》则代表了他对所谓旧俄时代的深深眷恋逝,展现了作者对于旧贵族既爱又恨的复杂情绪。契诃夫的笔下没有绝对的坏人,都是被时代、命运驱使着的平常人,用生活的秃笔勾勒着自己的短暂一生,相信你一定可以从中找到自己的身影。

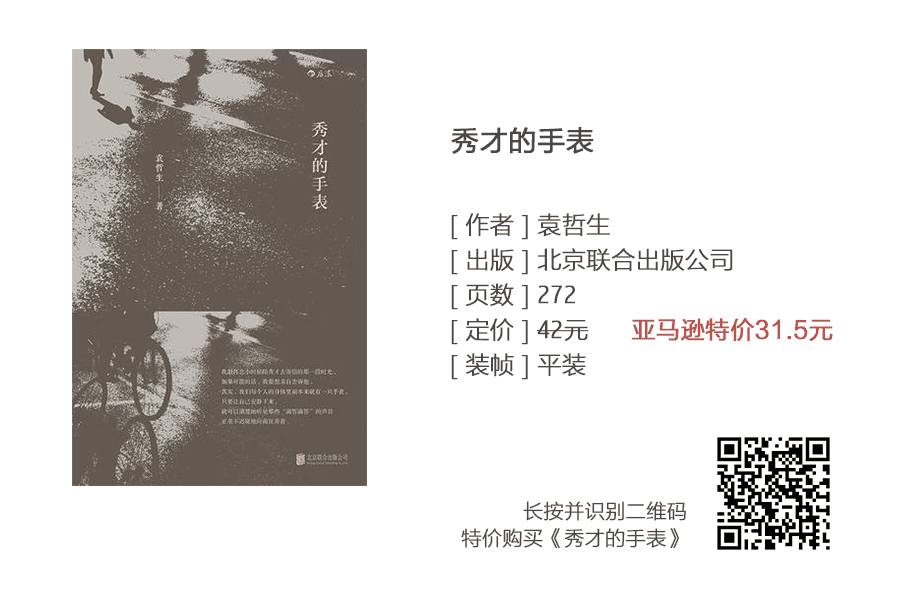

每位作家使用方言描写自己的故乡时,他不仅仅是在打破墨守成规的文学壁垒,更大的意图是建立起独树一帜的文学模式,一个能够向世人传递家乡风俗面貌的文学模式。袁哲生被誉为“台湾新乡土文学的开山祖师”,《秀才的手表》是他的短篇小说集,每篇小说都穿插了大量台湾方言.

方言写作对于袁哲生来说,就犹如钻戒上镶嵌那颗钻石,两者相得益彰,从家庭琐事联想到秀才整天戴的手表,琐事与琐事的连接,方言或许才是最好的过渡,一个看似漫不经心却又紧贴作者所要传达的思想的过渡。秀才的手表,秀才的命运,阿公的唠叨,我的省悟,全都是依靠方言传达出来的,袁哲生将思想感情寄托在了家乡话里,寄托在了秀才的手表里,人类无法抓住时间,即使每个人都知道时针分针秒针的走向,但任何人都无法预测时针分针秒针的瞬间,世界到底会发生什么样的变化。手表将时间禁锢在表盘内,却无法将事物的发展桎梏在方寸间。

2003年,央视《艺术人生》栏目邀请87版电视剧《红楼梦》主创人员再聚首,彼时距87版《红楼梦》在全国海选演员已有20年。这是一期成功的节目,也是一次难忘的聚会,那时林黛玉的扮演者陈晓旭还在。到了2017年,贾宝玉的扮演者欧阳奋强领衔召集了一场演出,以纪念87版《红楼梦》首播30年。然而这一次,欧阳奋强却亲历“到处陪人吃喝寻求赞助,一提到钱就没人吭声了”。最终,演出以众筹的形式募集了资金,《红楼梦》30周年音乐会得以成行。

在大众传媒的浪潮中,热点不会是永恒的,但这并不影响一部作品成为经典。与音乐会同期呈现的是《1987,我们的红楼梦》,欧阳奋强在采访了100多位剧组成员后执笔写成了这本书,书中图片大多来自演员珍藏,有很多都是首次公开。主角配角、台前幕后、剧组往事……里面的故事、人物与他们所走过的那个年代都不可复刻,只能回味。这是一场盛大的文化回忆,时间会证明它有多么珍贵。

在小学生都在用大数据分析苏轼的时代,数学与历史的跨界并不能说是“偶遇”了。抛开传统的古籍文献,谭凯利用地理信息系统和社会网络分析等手段,通过出土的数千方碑志分析中古门阀世族的地理分布、社会流动以及婚姻状况,探究中古精英如何在政治制度变迁下维持其影响力和最终消亡的原因。

血脉承继、家族延续、智识迭代,为生存、为发展,身份、财富和权力的博弈始终是人类社会说不完的话题。大数据让沉默的墓志开口说话,使一千年前的面孔重新鲜活起来,也颠覆了读者对这段历史的传统认知。门阀世族经历“唐宋变革”终于消亡,谭凯认为其衰落并不是由于内部的不作为和外部政治经济的冲击,精英们对于变化反而是最敏锐、适应性最强和最有行动力的一群人,作者在数据分析的基础上得出自己的结论,在方法上是一次冒险又有趣的尝试。

福楼拜曾在信中写道:“当你为朋友立传时,应该写得像是在为他复仇。”巴恩斯是福楼拜的真爱粉,也是为之复仇的先行军。萨特把福楼拜写成“家庭的白痴”,巴恩斯讽刺萨特像个肌肉发达的救生员,怒气冲冲地给福楼拜做了十年人工呼吸,也不过是仅强于无所事事的胡乱折腾;斯塔基博士指责福楼拜把爱玛的眼睛写出了三种颜色,巴恩斯则说“她穿得像个水手,走起路来像个橄榄球前锋”,讲课不堪入耳,水平还不如克鲁瓦塞的看门人。

当然,巴恩斯不只是在进行“廉价的复仇”,他以这样一部跨体裁的后现代作品支持福楼拜倡导的“作家隐匿”,反对传记文学的自以为然。他说,写传记就像在大海里捞鱼,你只看到渔网装满了,但是没捕获的更多。所谓历史真相就像福楼拜故居的那两只鹦鹉标本,我们不知道哪只才是露露的原型,但并不妨碍我们有感于它的盘旋。

福楼拜坚信,文本才是客观的,而作者无足轻重;巴恩斯以《福楼拜的鹦鹉》相和。知音难觅,此情可谓旷世。

我一向认为,短篇集最能体现一个作者的完整面貌,在《沉吟》中,梅尔塞展现出了非常丰富的表达:现实主义,印象主义,象征主义……故事主要是关于现代化和传统夹缝中的女性的生活和内心世界,还有战争中人们的痛苦,脆弱,流离失所。她几乎过分的敏感,精巧的笔触,既能勾勒真实又能飘忽不定的想象力,她对亲人和邻里生活的热爱,这种爱,会化成更加透明缥缈的东西,在人们的呼吸,皮肤,血液中自由穿行,而最易令人心房颤动的大喜大悲,则化成她笔下的文字,源源不断地流淌出来。

痛苦在梅尔塞笔下开出绝望的花:爱,未来,希望,回忆,世界的面目,像是一个天真的孩子刚刚吹出晶莹剔透的肥皂泡,下一秒就被七彩泡泡的爆裂声吓哭。或许没有马尔克斯,我们永远不会知道这样一个女作家。她时而用真切、透彻的眼光细细描绘这个世界,时而陷入半明半暗、飘忽朦胧的意识之行。

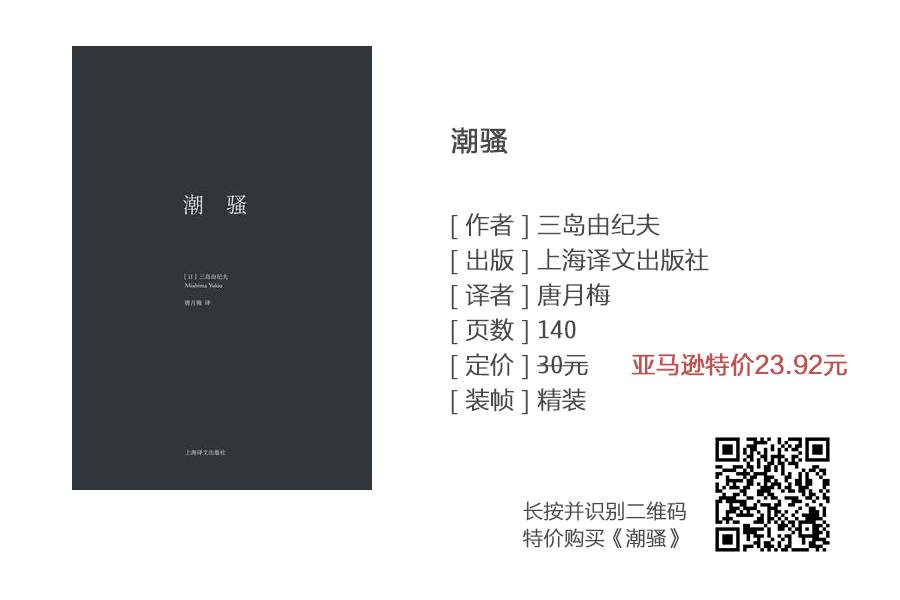

用什么颜色来形容这个故事呢?就品红了吧!海巨大的蓝色潮骚和青年人体内沸腾的红色的血流不可自制地调和起来了,谁也没压过谁。

云自然地变幻,光影自然地流转,辗转得到的片刻不安很快隐匿起来。

结尾处的三岛由纪夫压制了《忧国》里鲜血迸溅式的毁灭性的美,平和,迅速的收尾。可惜我只是个俗人,不能长久停留在超然的故事里,会忍不住多想隐约的矛盾会不会像慢性毒药作用于未知的人生。是挠人般对美细嚼慢咽式的毁灭还是似是而非的过分解读呢?

我叹服于男人对于女性身体,如宇宙真理般狂热,永不停歇的赞美。但请你不要把篝火旁少女美丽的裸体写得那么勾人心魄,不要把少女的乳房写得那么诱人,这简直是犯罪。