有色人种不喜欢《小黑桑波的故事》,烧。

白人对《汤姆叔叔的小屋》没好感,烧。

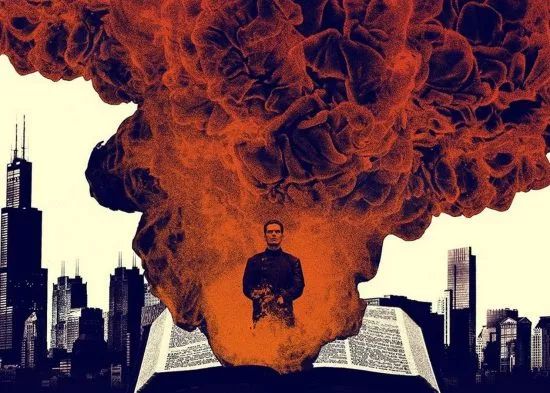

——雷·布拉德伯里《华氏451度》

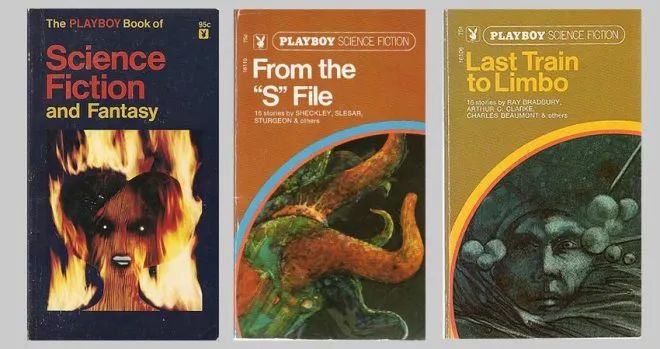

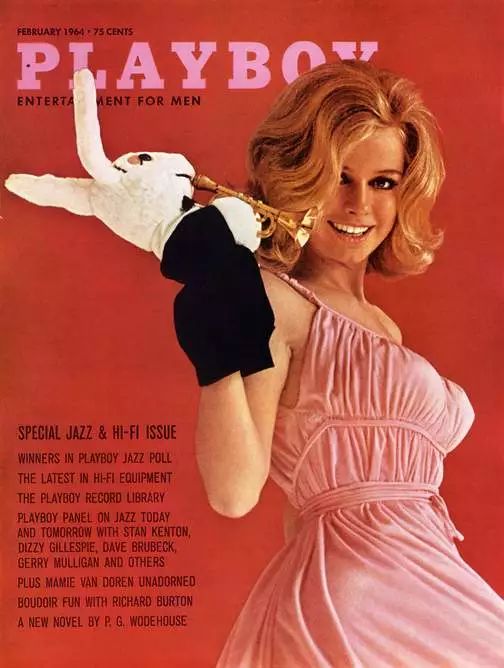

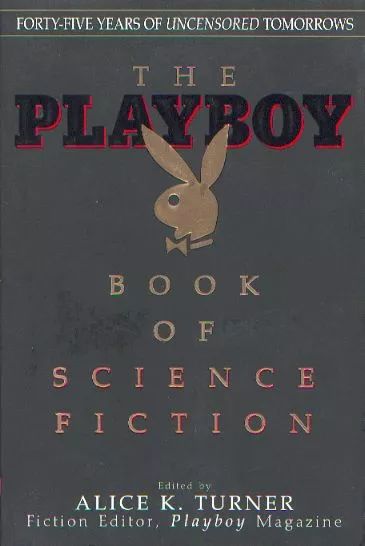

当谈到《花花公子》杂志时,人们总是会浮想联翩。在公众眼中,香艳的情色内容几乎是这份成人杂志的标志。不过,这种印象对《花花公子》来说或许并不公平,毕竟它还刊载过对艾茵·兰德、菲德尔·卡斯特罗等公众人物的采访稿,发表过纳博科夫、凯鲁亚克等人的文学作品,当然,也刊发过科幻小说。

关于《花花公子》杂志与科幻小说的渊源可以参阅未来局的“

给你一个翻开《花花公子》的正经理由:看科幻

”一文(点击文末“阅读原文”查看)。回顾该杂志的科幻小说出版史,不难发现许多熟悉的名字:菲利普·迪克、厄休拉·勒古恩、阿瑟·克拉克、雷·布拉德伯里、J·G·巴拉德……。该杂志在主流文化界的稳定地位与优厚及时的稿酬让它成为了科幻小说茁壮成长的沃土,也让《花花公子》本身获得了比色情读物更丰富的文化底蕴。

为什么一份成人杂志要刊发科幻小说?这些科幻小说对《花花公子》意味着什么?仅用杂志的创始人休·海夫纳(Hugh Hefner)及几位主编早年的科幻小说订阅经历是不足以解释这些问题的。要知道:任何刊物都有其区别于其他刊物的独特口味,违背其价值观的作品,往往难以上刊。

这意味着《花花公子》与它所出版的科幻小说之间一定存在某些更深层次的共鸣。事实上,这些精挑细选的科幻作品几乎完美地诠释了《花花公子》杂志的价值观。它们甚至从某种角度反映出杂志曾面对的社会问题与编辑部的应对姿态。不论是《华氏451度》还是《变蝇人》,都是意识形态的一面镜子,折射出时代文化的一隅。

真实的世界是每一个群体的游乐场,任由他们立法或废法。可是我的书、故事或诗的尖端,却正是他们权利终止之处,也是我的疆域诫令颁布、执行、治理之处。假如摩门教徒不喜欢我的戏剧,让他们自己去写自己的。假如爱尔兰人不喜欢我的都柏林小说,让他们去租打字机。假如教员和初级编辑认为我这种正中下巴式的文句害得他们奶昔似的牙齿打哆嗦,那就让他们自个儿做的陈年蛋糕浸在稀淡的茶里果腹。假如墨西哥裔知识分子想把我的《奇

妙冰淇淋装》重新剪裁成新潮的“阻特装”,那么但愿皮带松脱,裤子滑落。

——雷·布拉德伯里

上文是雷·布拉德伯里所著反乌托邦小说《华氏451度》的尾声部分。要讲述科幻小说与《花花公子》之间千丝万缕的联系,这部小说再合适不过。一方面,代表了这部小说主题思想的上述段落完整地诠释了《花花公子》的出版政策;另一方面,它也正是由《花花公子》推出的众多科幻小说之一,出版在杂志的1964年3月刊上。

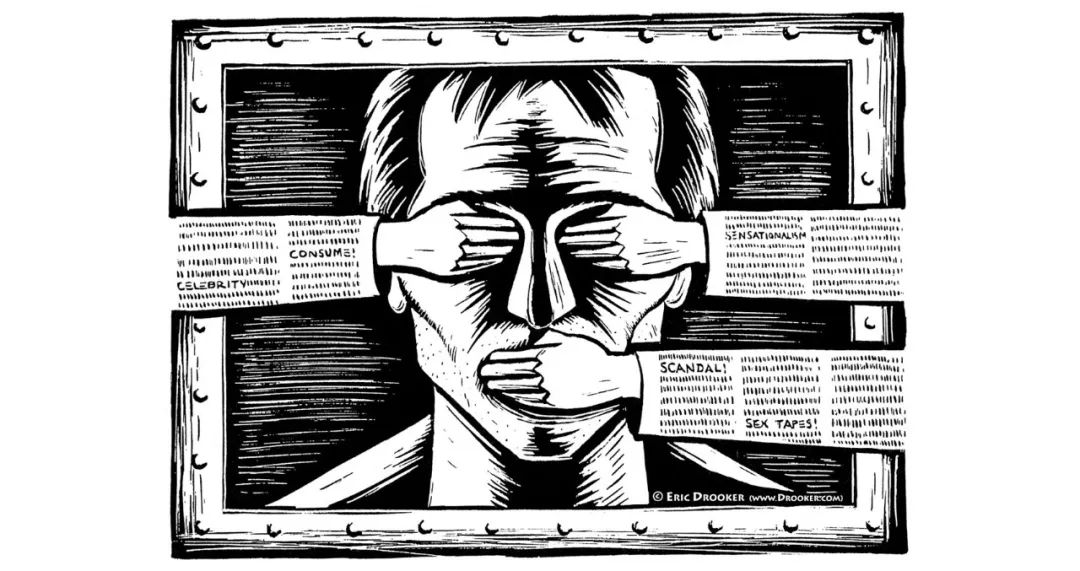

作品描绘的反乌托邦世界建立在图书的内容审查之上,但却并非一部将审查机关置于敌对阵营的肤浅之作。它的深刻之处在于:审查机关的决策很大程度上是为了保护五花八门的少数派,比如说黑人、嬉皮士、犹太人、妇女、儿童……,但是众口难调,不论如何调整内容,总会有人玻璃心,跳出来称自己被针对了。

这正是《花花公子》杂志长久以来所面对的局面:虽然它的自我定位并非向公众提供短平快的视觉刺激,而是“让那些拥有足够辨识能力的成熟男性在娱乐的过程中获得更加深刻的体验”。但是如果这样的说辞能够服众,那么淫秽色情法或许也没有什么存在的必要了。

如果你是男士,年龄介于18至80岁之间,那么《花花公子》就是专门为您量身打造的杂志……如果您希望在娱乐的过程中获得幽默、深刻和热辣的体验,那么《花花公子》定能成为您的心头之好……我们希望在创刊之初就说明这一点,《花花公子》可不是一本适合全家人阅读的杂志……如果您是某人的姐妹、妻子或是岳母,又不小心拿起了我们的杂志,那么就请您将杂志递给家庭中的男性成员吧,您本人还是读《妇女家庭伙伴》为宜。

于是我们能够看到的便是:许多国家都明令禁止该杂志的出版发行,与此同时,杂志的内容也遭到多方面的反对。宗教领袖指控它亵渎神明,家长们指控它毒害孩子……为它打上“政治不正确”的标签已经不够了,在许多国家和地区,它是伤风败俗的,是违法的。

在美国,虽然法院并未为《花花公子》定罪,但是这并不意味着它能够大行其道。1955年,海夫纳便不得不与美国邮政总署打官司,争夺二级邮寄权——一项其他出版物都合法持有的权利。而美国邮政总署之所以拒绝发放这项权利,其原因便是相关负责人将《花花公子》打上了“淫秽色情”的标签。

在这样的背景下,如何让自身变得合理根本不再是杂志应当追求的目的——曲意逢迎一群永远不可能完全认可你的人百害而无一利。

因此,《花花公子》杂志的编辑们选择了另一条路——不迎合读者口味,而是定义读者的口味。他们为此所做的,便是让编辑部变成杂志自身。海夫纳本人既是杂志的统治者,也是杂志唯一的目标读者。他的口味便代表了受众的口味,他的生活方式便是杂志的处世哲学。

这样一来,一个服务于公众的刊物便摇身一变,变成了海夫纳本人意见的传声筒。《花花公子》已不能被当成一般的杂志来对待。它更像是当代网络大V的个人公众号,而杂志的受众,便是公众号的关注者,或微博的粉丝。

而这正顺应了《华氏451度》的结局:消防员蒙塔格在郊外遇到了一群身负异能的人。这些人以超群的记忆力记下读过的书,然后将印刷本销毁。此后,牢记书中内容的人便成为行走的图书,他们的身份也随之改变。

我

就是柏拉图的《理想国》。想读一读马可·奥勒留吗?西蒙斯先生就是马可……我们这儿个个是阿里斯托芬、甘地、释迦牟尼、孔夫子,还有托马斯·杰弗逊和林肯先生,请慢用。我们也是马太、马可、路加和约翰。

那么,休·海夫纳究竟代表了怎样的一群读者呢?

从花花公子的定位来看,描述这群人的关键词中最重要的有如下这些:精英、教养、直男……。这些读者最显著的特征是拥有觉察并控制自身的肉体/情感冲动的能力。这是一项极为重要的特质——如果读者能够保持克制,那么便不易屈从于低级本能。

在管理科学崛起的年代,这种能力又被赋予了更高层次的意义——酷(Cool)。善于自我管理的男人是成熟的,而这样的男人往往更有女人缘。这是那个时代直男世界的普遍共识。自我管理带来的控制感让他们感到满足,感到骄傲。

而海夫纳正是这种“成熟男人”的典范。他不仅代表了他的读者们,还以身作则,借《花花公子》杂志教这些读者如何变得向他一样成熟。这意味着当一名合格的读者翻开《花花公子》杂志时,他所寻求的不仅仅是“邻家女孩”的香艳胴体,还有吸引她们的手段与高雅成熟的生活方式。

对于这些善于自察的读者来说,最好的传授方式,便是激起他们的自察行为。而这恰好是科幻小说最擅长的事——通过异化创造自察的机会。

曾获得科幻研究领域终身成就奖朝圣者奖(Pilgrim Award)的达科·苏恩文(Darko Suvin)曾将科幻文学定义为“提供认知疏离感的文学”。通过创造一个超乎常识的世界,一篇科幻小说能够带领读者离开我们熟知的环境;与此同时,这个世界往往与真实的世界存在千丝万缕的联系,而此时的读者,便得以用旁观者的视角,观察曾经被自己忽视的事物。

能够体现出这一特性的一个范例是伊安·弗莱明所创造的007特工詹姆斯·邦德(007从1960年3月刊开始登上杂志)。这名富有大男子主义的英雄特工可以说是许多男孩的童年偶像。身处平行世界的他不仅是一位虚构角色,也是读者心目中的理想自我。

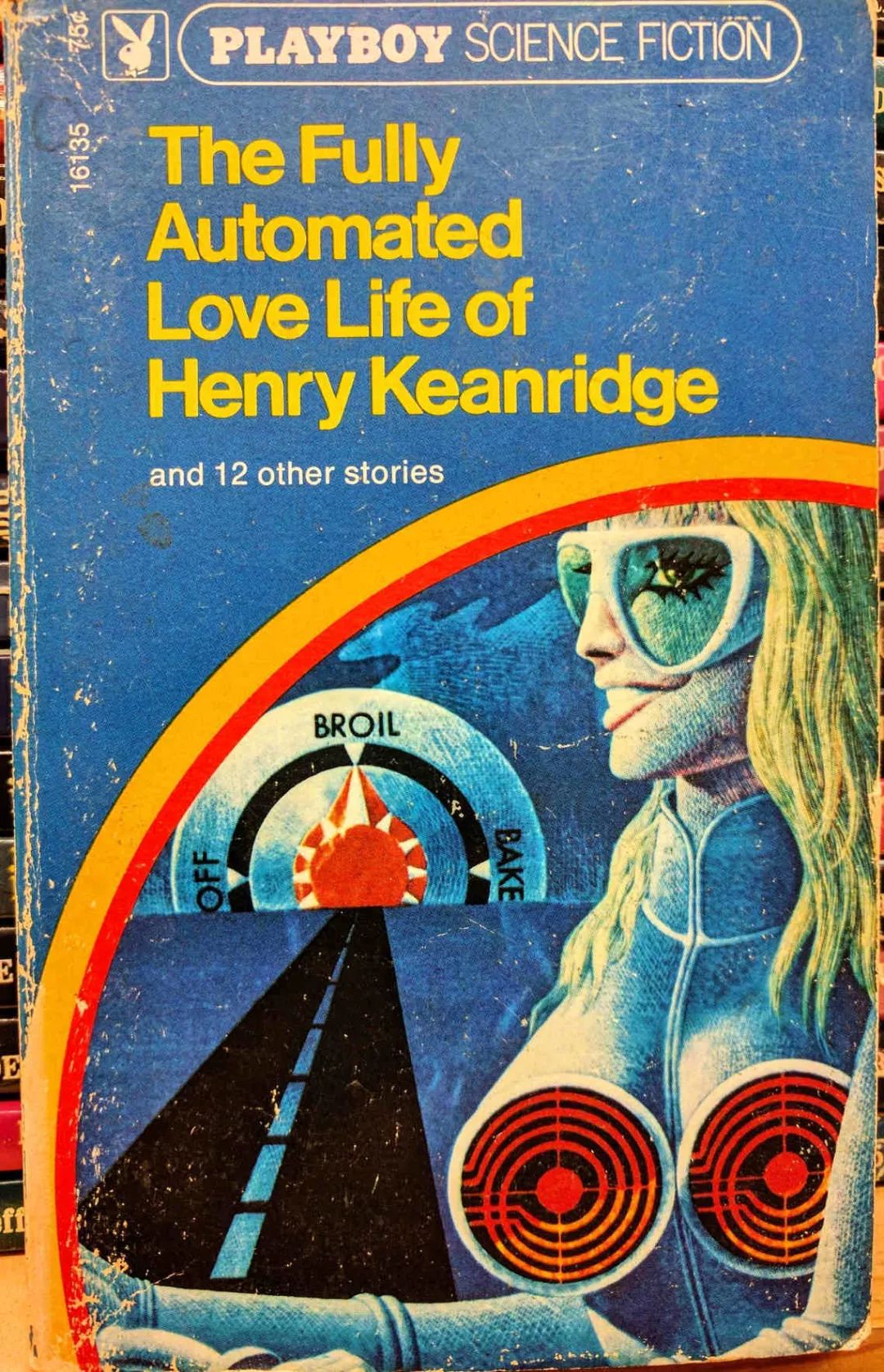

前文曾提到《花花公子》所树立的自我掌控能力带来的优越感。科幻小说同样用异化达成了对这种优越感的彰显。在许多《花花公子》的科幻小说中,利用近乎魔法的先进技术,主人公不仅实现了对自己的控制,还能够掌控其异性伴侣的生活。科幻小说黄金时代的科学理性主义与“花花公子”们的自我认知在此形成了一种微妙的结合体。

斯坦·德莱尔(Stan Dryer)的《亨利·基恩瑞奇的全自动爱情生活》(1968年7月)便是这种控制力的生动体现。故事的主人公亨利·基恩瑞奇同时拥有三位妻子。为了避免“修罗场”的出现,他用名为ELSA(Electronic Logistics Systems Analyzer)的超级电脑为他规划与三人的交往方案。这种对生活的规划最终也将主人公本人纳入到规划方案里,将亨利本人变成了受计算机程序控制的生物。

著名科幻作家阿瑟·克拉克曾就此揶揄称“《花花公子》杂志或许可以把定义完美女性的公式输入电脑,用曲线拟合器去生成封面女郎”。这种未来世界的奇妙体验对常人而言无疑是陌生的,但它们却具象化了许多男人头脑中真实存在的幻想,将它们呈现在纸面上、文本中。读者也因此得以“吾日三省吾身”,观自己所想,知自身所好。

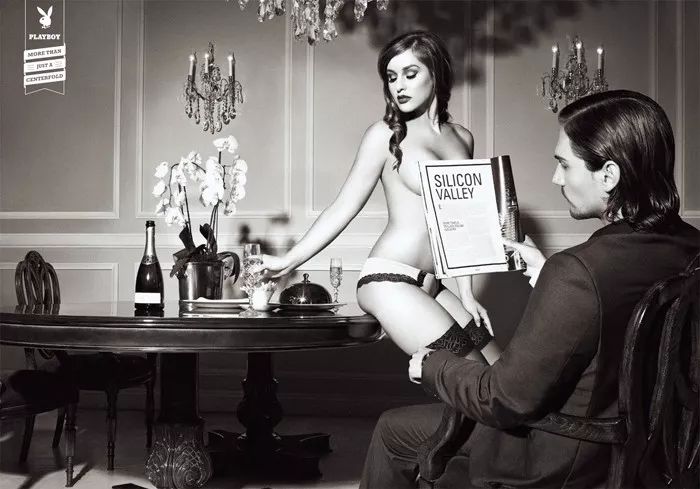

《花花公子》构造异化的另一种手段是女性的物化。在杂志的所有内容中,女人都充当着某种意识形态的载体与具象化,用裸露的身体带领读者进入编辑们营造的“酷炫”世界。

在《华氏451度》中,起到这一作用的是登场在第一章的年轻女孩克拉丽丝·麦克莱伦。故事中的消防员蒙塔格可以说是焚书员的代表。但是当这位从焚书中收获“快感”的麻木之人初次目睹克拉丽丝的美貌时,克拉丽丝仅是对他表露出兴趣,便激起了蒙塔格对自身的反省。

除了这种“美得振聋发聩”的效用外,克拉丽丝在文中并未起到其他实质性的作用。她存在的唯一意义,便是激发蒙塔格对原配妻子米尔德里德的重新审视与厌恶,以及进一步地激发蒙塔格对自身生活的恶劣本质的醒悟。简而言之,克拉丽丝是一个工具化的角色。

这种工具化、物化女性的思想根深蒂固地存在于《花花公子》杂志的运营理念中。在杂志的许多主题为“什么样的男人会阅读《花花公子》?”的广告中,容貌艳丽的女孩们往往出现在男性主演的身边,或崇拜或兴趣盎然地成为男人的玩伴,借此达成对某种杂志试图传达的理想气质的认可。

诚然,这种模式契合《花花公子》的作风,但是这也意味着女性将完全失去自身的特质。杂志女郎辛西娅·玛多克斯便曾抱怨称她自己完全是活生生的“《花花公子》版女性气质”的具象化,“完全没有任何作为一个独立的人的性格”。

在创始人海夫纳的眼中,女人和纸笔、墨水一样是某种原材料。《花花公子》杂志对于她们来说是一台机器。编辑们将自身的意识形态赋予她们,而这些自机器中火热出炉的女孩将从中获益。从这种意义上讲,《花花公子》的文化价值可对标流行于日本的偶像文化。

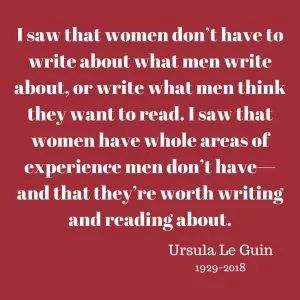

再一次地,刊发在《花花公子》杂志上的科幻小说清晰地表现出杂志的这种价值观。哈兰·埃里森的《Pretty Maggie Moneyeyes》曾因“刻画了比男主人公更加强势的女性形象”而遭到拒稿;而厄休拉·勒古恩在发表她的《Nine Lives》时,则被责任编辑勒令修改她的笔名,因为“读者无法接受小说的作者是女性”(此后二十年间,勒古恩再也没有为该杂志供稿);以乔安娜·拉斯为首的强硬派女性主义科幻作家更是与杂志全然无缘。

这种带有偏见的价值观注定要面临来自多方面的问题。一方面,新浪潮派系的崛起为科幻小说带来了更多的可能性,其中,对女性主义的探讨更是让科幻小说拥有了许多不一样的趣味与深刻内涵。

而另一方面,《花花公子》意识形态的灌输也并非稳操胜券。弗雷德里克·波尔(Frederik Pohl)的《The Fiend》(1964年4月)便曾表露出相关的隐忧。故事中,驾驶着一艘满载着冬眠者的飞船的主人公如超市购物一般浏览着每一名冬眠女性的档案,物色他的理想异性伴侣。但是当他终于找到理想中的“女奴”后,一方面,女孩并不愿意屈服于他的淫威;另一方面,主人公如此行事的更深层原因竟然源自童年时对洋娃娃的喜好。借由这种心理动机,波尔的这部作品不仅暗示主人公的大男子主义实际上源自一种对女性的角色扮演欲望,也表达了读者群体对《花花公子》的价值观的另一种解读——对女性的完美掌控会模糊化男性与女性的边界。大男子主义的地位将不可避免地受到威胁。

这种“杂念性解读”的引入就如同乔治·朗格兰的《变蝇人》(1957年6月,又译作《苍蝇》)中闯进传送机的那只苍蝇一样,为《花花公子》的营销带来了意料之外的麻烦。科学家安德烈便是因为这只小虫的出现,从人类蜕变为一只大小等身的巨大苍蝇。

安德烈的精英科学家形象与海夫纳如出一辙,而故事中出现了一名决定他是否能成功恢复人类身份的女性——他的妻子伊莲娜。她背叛了他的目的,在接连不断的失败尝试中甚至将一只宠物猫的基因加入到了安德烈的身体里,从而抹除了一切复原的可能性。

最终,安德烈以一种令人作呕的畸胎形象迎来了自己的结局。而不论编辑部如何强调《花花公子》的价值观,读者眼中的哈姆莱特总是会拼凑出超出作者预期的离奇图景。

诚然,长久以来,杂志本身的经营政策一直是海夫纳等人与这种蜕变进行对抗的手段,但是时代在变,读者的口味也绝不会故步自封。限制自己的读者并予以引导在那个时代确实卓有成效,但是当精英的价值观念走向新的时代,《花花公子》的这种固守便显得落伍而不合时宜。

而站在科幻小说的角度,这份杂志的历史地位介于黄金时代与新浪潮之间。一方面,刊发在杂志上的科幻小说在黄金时代科幻的基础上引入了以性解放为首的新潮/禁忌概念,具有相当深刻的先进性;

但另一方面,在面对实验性作品居多的新浪潮派系时,它则显得十分保守。成人杂志的基础定位限制了它的出版方向,拒绝了在科幻领域更进一步的机会。身为休·海夫纳本人的化身,它更像是一位立场坚定的老者,固执己见地履行着自己的使命,将这种姿态也化为杂志魅力的一部分。

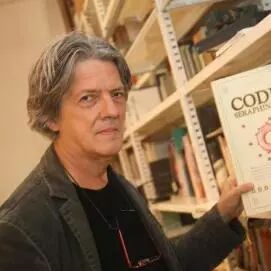

罗恩·瓦洛茨基

2002年7月29日

,美国插画艺术家罗恩·瓦洛茨基(Ron Walotsky)逝世于佛罗里达州奥尔蒙德,享年58岁。瓦洛茨基从1967年开始,与《The Magazine of Fantasy and Science Fiction》建立了长期合作关系,一生中共为其创作了六十多幅封面插图。他的画作通常使用丙烯酸颜料,内容多带有嬉皮风格。在他的职业生涯里,他曾12次入围切斯利奖,并在1987年获得了弗兰克·R·保罗奖。

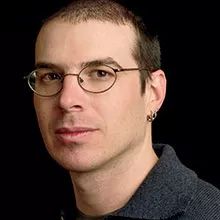

迪克·史密斯

特效化妆界的教父

2014年7月30日

,美国假体特效化妆师迪克·史密斯(Dick Smith)逝世于加利福尼亚州洛杉矶市,享年92岁。

迪克享有“特效化妆界的教父”的盛誉,曾担任《教父》《驱魔人》等作品的化妆师。

波尔·安德森

2001年7月31日

,美国科幻作家波尔·安德森(Poul Anderson)因癌症逝世于加利福尼亚州奥林达市。波尔的作品大多拥有坚实的科幻内核与精彩的冒险故事,并在此之上融入对社会/政治的畅想与对自由的追求(相关作品包括《土星游戏》《空气与黑暗的女王》等)。这些作品奠定了安德森在科幻领域的重要地位。

在他的一生中,波尔共计七次获得雨果奖、三次获得星云奖,并最终在2000年入选科幻与奇幻名人堂。

马克·斯蒂格勒

Valentina

1954年8月1日

,美国科幻作家、软件工程师马克·斯蒂格勒(Marc Stiegler)出生。

斯蒂格勒与约瑟夫·H·德拉尼在1984年合作创作的《Valentina: Soul in Sapphire》展现了科幻小说史上最早的一例带有情感的智能计算机软件“Valentina”。

肯·麦克劳德

1954年8月2日

,苏格兰科幻作家肯·麦克劳德(Ken MacLeod)出生于苏格兰斯托诺韦市。麦克劳德的作品多为硬科幻与太空歌剧。

在这些作品中,他就社会主义、共产主义与无政府主义思想展开了深入探索。在技术视角,他的作品又广泛覆盖了技术奇点、后人类等新兴主题。

P·D·詹姆斯

《人类之子》

1920年8月3日

,英国作家P·D·詹姆斯(P. D. James)出生于英国牛津。

詹姆斯是经典反乌托邦小说《人类之子》的作者。改编自该作品的同名科幻电影已于2006年上映。

路易吉·塞拉菲尼

谜一般的架空世界

1949年8月4日

,意大利艺术家路易吉·塞拉菲尼(Luigi Serafini)出生于意大利罗马。

塞拉菲尼最迷人的著作是他的《塞拉菲尼抄本》。该作品以一种无人能懂的加密语言写就。书中描绘了一个与我们熟知的世界迥然不同的架空奇幻世界。

伊丽莎白·沃纳伯格

1947年8月5日

,加拿大科幻作家伊丽莎白·沃纳伯格(Élisabeth Vonarburg)出生于法国巴黎。

沃纳伯格曾在1979年~1990年间担任加拿大法语科幻杂志《Solaris》的文学总监。她的小说《树节》被收录在了《科幻之路》的第六卷。

保罗·巴奇加卢皮

《发条女孩》

1972年8月6日

,美国科幻作家保罗·巴奇加卢皮(Paolo Bacigalupi)出生于科罗拉多州佩奥尼亚市。因曾客居中国,巴奇加卢皮的作品多带有东方元素。

他最著名的作品是他的长篇处女作《发条女孩》,该作品囊括了包括雨果奖、星云奖、轨迹奖在内的众多科幻大奖,并入选2009年Goodreads Choice Awards科幻小说组十佳。