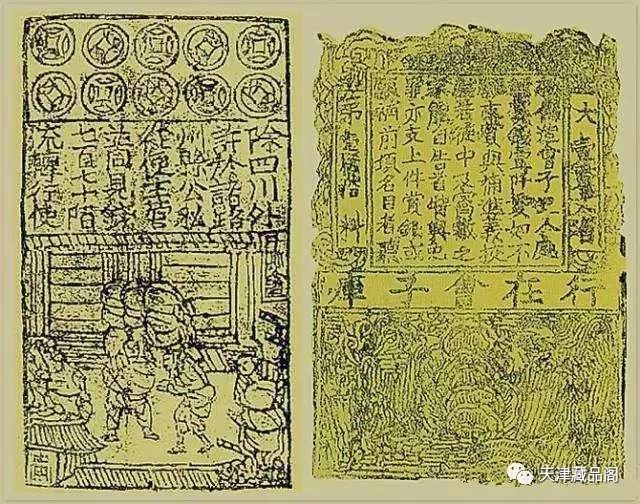

我们先来看一张图,您知道哪个是

中国古代的钱币

,哪个是外国的吗?

答案其实很明显啦:中国古钱有很多都会在中间打个洞,而外国古钱币通常都是实心的……您有没有想过,这是为什么呢?

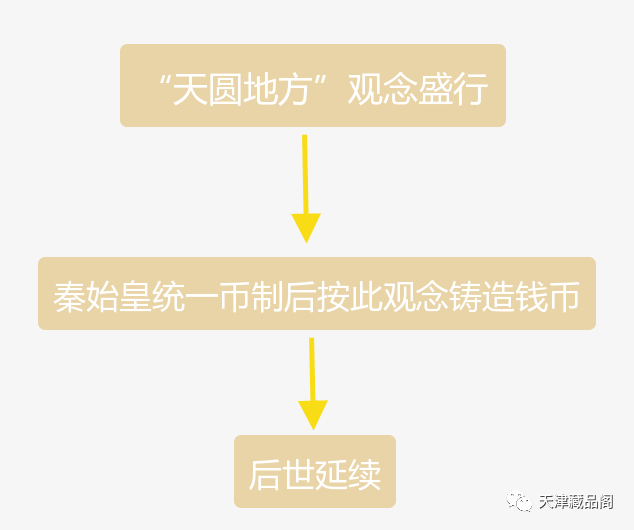

说到这个问题,相信大部分人和小藏一样,首先想到的是“

天圆地方

”,这是古代中国人对世界的概念。中国古人将这种思想体现在日常设计的方方面面。

秦始皇统一六国后,统一币制,铸造“重如其文”的半两钱。后出于市场商品流通的需要,钱币慢慢缩小,但虽重量不及之前,却仍以“半两”为名,后人称之为“秦半两”。

有人认为,秦始皇是在“天圆地方”的观念下,创造了外圆内方的半两钱,并成为了中国铜钱的“模板”,一直延续到民国初年。

所以总结一下大约是——

考古发现,战国时秦国铸造的各种钱币中就有一种圆形的,后人称它为“圜钱”,而更早的有孔货币可以追溯至

东周

。

秦统一六国后,秦始皇将这种秦国老钱推向全国,可以说是“承袭古老传统”。由此我们可以推断:天圆地方并不是古钱有孔的主要原因。

既然“天圆地方”不是主要原因,那我们不妨从中国人在制造工艺上的智慧方面来分析一下。

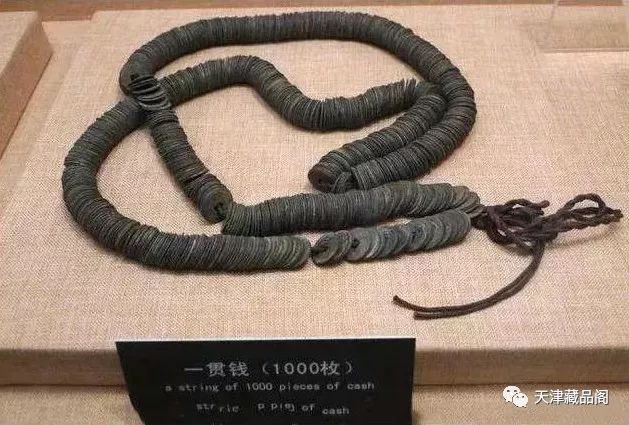

古代有个词叫“腰缠万贯”,是形容一个人有钱的,“贯”就是指一贯钱,通常1000个铜板为1贯。

“腰缠万贯”固然是一种夸张手法,但我们从这个词中可以知道的是,古代人会把钱串一起,这样

携带方便

。

那么怎么串一起呢?中间打个洞就解决了嘛!

而像外国,古罗马、古阿拉伯等,很少使用铜钱,都是金银币,一个币就够买好多东西了,不需要把大量的钱币串在一起啦。

在古时候的西方,有很多小买卖是采用以物易物的形式进行交易的,金银币更多的是作为货币的储存手段,说白了就是压箱底的,量很少。

另外,外国钱币多为“打制币”,只能一锤子一锤子砸出来,量产效率低。

反观中国古代的铜钱,就显得“高科技”多了:采用浇筑手法,将融化的铜倒入模具,就可以

批量生产

。

但问题来了,这种方法会产生“毛边”。

怎么办呢?这时候工匠们就会拿着一根方形的棍子穿在中间,便于挫毛边。

可能有人会问,为什么是方的不是圆的?

来,我们一起想象一下,把钱币套在圆棍上,工匠一动手,铜钱就跟着转……

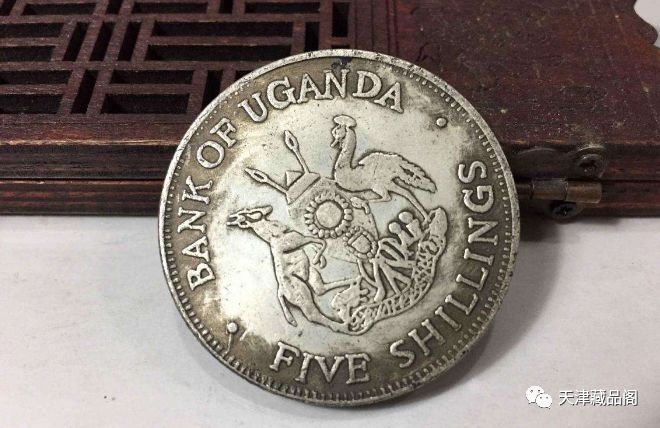

关于便于携带问题,可能有人会问:我们穿孔方便携带,难道外国人就想不到?

这倒不是外国人智商低,主要是考虑

钱币材质

的问题。

西方钱币主要是金银材质,金银穿洞会加剧磨损,10克的金银,用着用着就变9.8克,9.5克……

那么问题又来了,为什么我们我国不用金银铸币?首先,古代中国金银的产量较低。直到明朝随着对外进出口贸易和开采的增加,白银才成为主流货币;其次古代中国的经济繁荣程度远大于外国,单纯的金银无法满足商业流通的需求。

特别是到商业贸易极度繁荣的宋代,铜钱的供应量都不能满足商业的发展,世界上最早的纸币“交子”也就从那时诞生。

中国古币上面多是用字,比如xx通宝、xx元宝各种。

字体四四方方,每个字体之间相互独立,中间开个方形的孔还便于将周围的字排列整齐。

而外国钱币则多人像、图画为主,打洞不合适,你总不能把国王的眼睛鼻子给挖掉吧……

当然,其实这个问题

学界至今都尚无定论

,这些也都是猜测而已,不知道您怎么看呢?