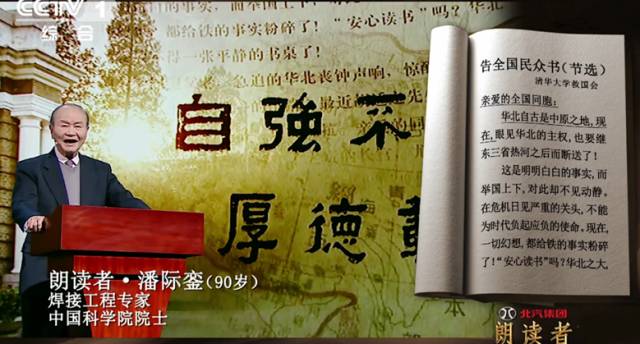

就在前两天,

《朗读者》的舞台上,

迎来了一位90岁的老人,

“中国焊接第一人”,潘际銮院士。

作为中国焊接科学奠基人,

清华焊接专业的创始人。潘老对我国众多现代化工程,做出了不可磨灭的贡献。

秦山核电站、第一条高铁,这里面都有他的汗水。

在节目中,

以潘老为首,

近十位清华大学

以及西南联大的功勋级校友,

一同朗读清华的《告全国民众书》。

这些中国各科研领域的元老人物,年龄加起来超过1200岁。

那年代里,面对破碎的山河,国家因孱弱而遭受欺凌,清华人所发出的奋进的呼号,如今听来依旧令人热血澎湃。

用潘老的话来说,

当时念书的目的只有三个:“抗日、救国、回家。”

是的,他们那一代人读书,就是为了国家。

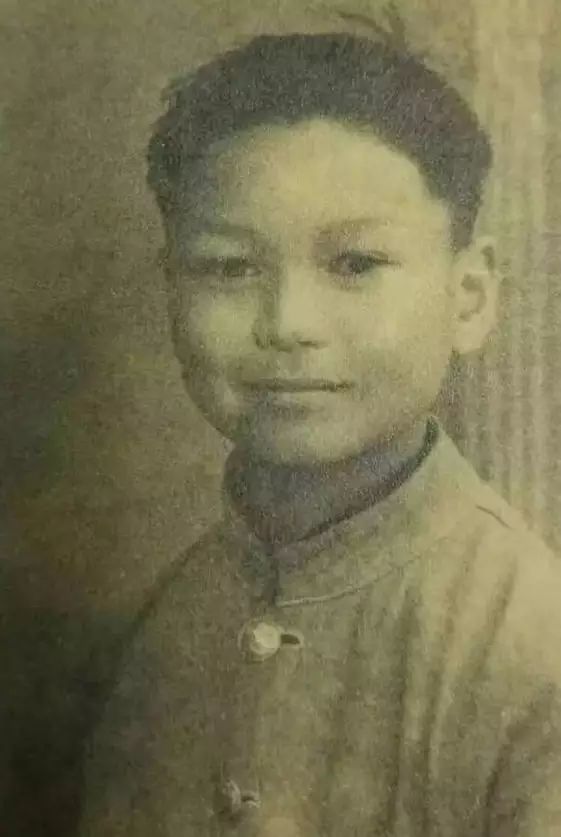

1927年12月,

潘际銮出生于江西九江,

一个普通的铁路职工家庭。

家里的条件虽然不是很好,

但他和许多孩子一样无忧无虑。

潘际銮从小就求知若渴,

小学读了一年连跳两级,

三年级读完,又直接读五年级。

就在小学快读完时,抗战爆发。

日本入侵,九江告急,

一家人只好逃往南昌。

虽然这时他没机会进学堂,

却用半年不到的时间,

自学了小学剩下的全部课程。

等他考上初中,

家人又再度逃亡。

一走就是3个多月,

一路上躲避日机轰炸,

在饥饿和病痛中几度涉险。

1939年,全家抵达昆明。

为了躲避日军的轰炸住在乡下,

每天要走30里路去上学。

有一次他和哥哥不慎被洪水卷走,

差点因此丢掉了性命。

饥饿和逃亡,成了少年全部的记忆。从那个时候起,潘际銮暗暗发誓,

一定要好好读书,努力学知识,为民族崛起尽一份力。

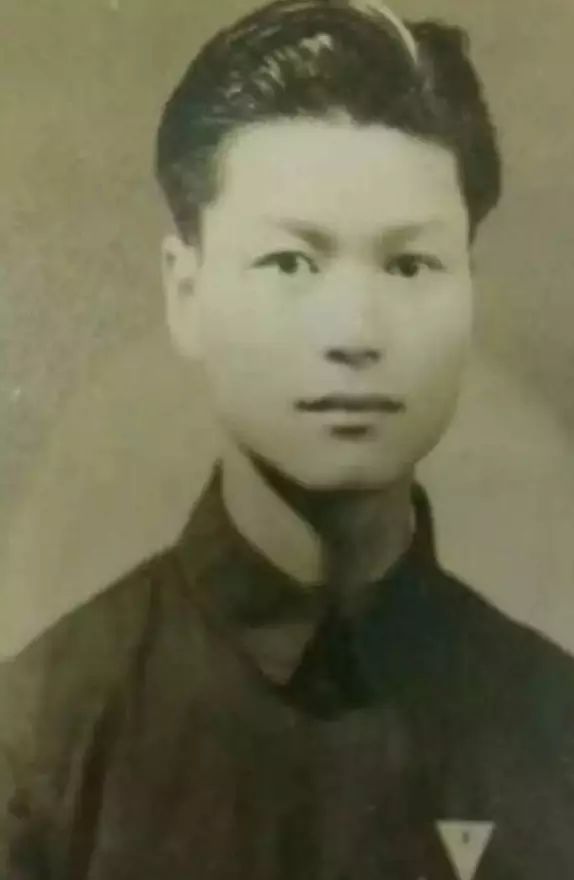

1943年春天,

以各门功课第一的成绩,

潘际銮考进著名的中山中学。

两年后,又被保送进西南联大。

当时清华、北大、南开三校合一,

缔造了中国教育史上的奇迹学府,

潘际銮在这里度过了难忘的时光。

回首求学的岁月,潘老感慨道:“抗日救亡是当时联大师生的共同目标,捐躯赴国难,视死忽如归。对于我来说,10岁就穿梭在炮火之中,知道国家要亡了的滋味。所以

读书纯粹为了求学问,将来能够救国和报国,功名利禄根本没有想过。”

抱着求知救国的理想,

抗战胜利后,他回到清华机械系。

当时国家急需建设型人才,

清华便推荐他到哈工大,

跟随苏联焊接专家普洛霍洛夫,

学习新兴的焊接技术。

当时这项技术国内一片空白,潘际銮想:

“虽然现在还用不上,但在中国以后的经济建设中,这项发展中技术一定会起重要作用。”

所以他义无反顾地去了哈工大。

当时自愿学习焊接专业的研究生,

数来数去只有6个人。他报名时,

清华、北大的老师开玩笑说:

“你专门到哈工大,

去学焊洋铁壶、修自行车,

有什么意思呢?”

潘际銮没有考虑个人,

他想到是祖国未来的建设。

如果仅从眼前利益出发,

学一门热学科当然更“划算”。

到了哈工大后,他努力学习,

并在原有理论的基础上,

极大丰富了焊接的科学分析。

1952年,哈工大决定成立焊接专业,他被任命为焊接教研室代理主任。

在我国高等教育界,创建了第一个焊接专业。

随后,他又在清华建立焊接教研组,被任命为焊接教研组主任。就这样,中国的焊接人才队伍,才一点一点壮大起来。

可以说,潘老是中国焊接领域,当之无愧的奠基人。

事实证明,

潘老的预见是正确的。

他所深入研究的领域,

成了国家各项工程建设里

不可或缺的一环。

20世纪60年代,他率领教师、工人花3年多时间,完成了由清华大学设计建造的核反应堆的焊接工程任务。

又在没有任何资料的情况下,成功研制出我国首台电子束焊机。

1987年至1991年,在我国自行建设

第一座核电站(秦山核电站)

时,潘老担任焊接顾问,为该工程作出重要贡献。

最让国人骄傲的,

是中国的高铁名扬海外。

如今高铁遍布全国,

中国成为了世界第一高铁大国,

运营里程最长、运营速度最快、

高铁运量最多、高铁等级最高,

让无数外国人为之惊叹。

高铁之所以能迅猛发展,离不开潘老开创的钢轨焊接技术。

“高铁的钢轨要一点缝都没有,全部焊起来,把它磨平、磨光。全国最后总结是焊了66万个头,一个问题都没有出。”

如果没有潘老

几十年如一日的研究,

就没有中国高铁的迅速崛起。

在核电和高铁两大领域,潘老可以无比自信地说:

“中国已处于世界领先地位,其中很大一个原因,就是焊接技术过硬。中国钢轨焊接的水平,超过世界任何国家。”

他不求名利,求的是奉献,

希望中国的发展能像高铁一样,

让世界为之震惊和赞叹。

潘老的科研成果,

估计可达数千亿。

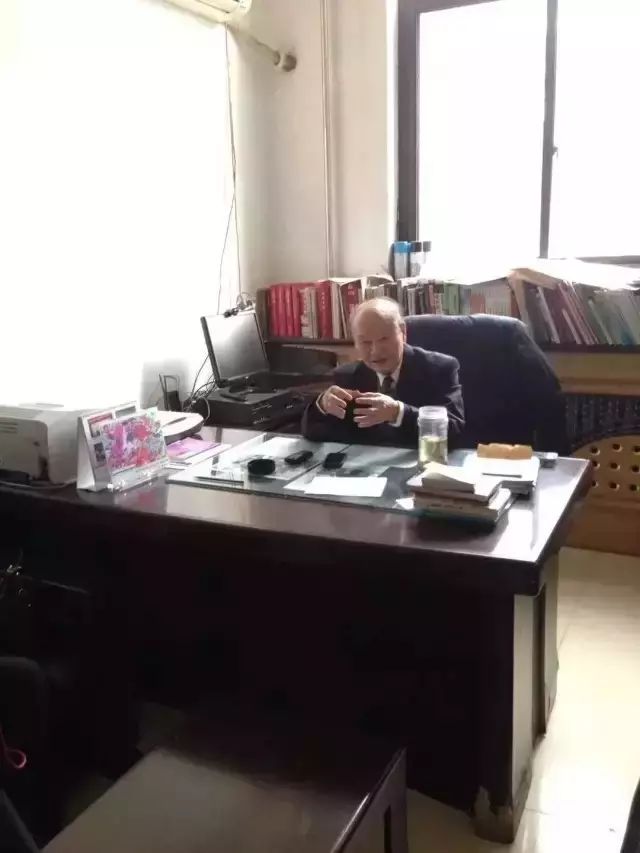

可就是这样一位老人,

身居陋室,上下班骑自行车。

他在清华大学焊接楼的办公室,

真是简陋无比。潘老作为学科筹办人,

只有一个光线不太好的小办公室,

大约10平米。那间小办公室,

被已经掉漆的家具和书报资料,

塞得满满当当,让人没法下脚。

至于收入,一个月也就万把元。

相比老伴儿5000元的退休金,

潘老觉得已经非常满足了。

在潘老家里,最贵的也就是两台台式电脑。他一台、老伴儿一台,其他要花钱的地方很少。

实际上,作为院士的潘老,待遇要参考副部级干部。

但二老对名利不感兴趣,

公司高薪聘请潘老,都被婉拒。

如今住在清华的荷清苑社区,

还是十多年前的老房子,

书房都是用阳台改造的。

至今,90岁的潘老每天在实验室里,工作10个小时左右。他说:

“我终身投入这个事业,是为国家做贡献,而不是赚钱牟利。”

不

但是科研,

对于祖国人才的培养,

潘老也是竭尽所能。

1993年,潘老应桑梓之邀,

担任江西省南昌大学校长。

当时江西是个“三无省”,

无重点高校、无学部委员、无博士点。

原本可以安享晚年的潘老,

65岁到南昌大学“救火”,

将当初西南联大的育人之风,

带到了这所不起眼的学校里,

大力推行本科教育改革:

对各学期未修满规定学分数60%的学生,

要求缴纳全部培养费,并跟班试读一次;

仍未修满学分数60%以上者,予以退学;

对公费生和自费生实行滚动竞争,

学习不好的公费生可能转为自费生,

而学习好的自费生则可以转为公费生。

这些让国内高校

同行瞠目的制度,

均有着浓厚的联大烙印。

很快,南昌大学学风陡转。

1996年,南昌大学“211”预审通过;

2002年,南昌大学成为江西省唯一

一所“211”重点大学。

任职校长10年间,

潘老从不为亲近搞特殊关系。

他的学生和下属,从未沾光。

学生张华在南大任教,并没有“获得更多资源”。相反,潘际銮跟他说:“

你就默默无闻地干,自己去争取课题,别指望在学校拿钱。”

给潘老做了6年秘书的徐丽萍,

在潘上任时是正科级,

直至潘老卸任,

职级都没有改变。

徐丽萍笑称不敢印名片,

“那么大年纪,还是科长,实在不好意思啊”。

潘老能够数十年如一日地,

专注于学术研究、培养人才,

多亏了贤内助,北大才女李世豫。

其实早在去年,潘老和夫人,

就因一张广为流传的照片红遍网络。

两人衣着简朴,却浑身上下,

散发着无比浪漫的气息。

潘老夫人看到有人抓拍,

还俏皮地伸展手臂,

露出充满幸福的笑容。

后来,两位老人的信息曝光,

大家才知道潘老的真实身份。

而那羡煞旁人的画面,

不过是二老的简单日常。