作者:Kant

【文章摘要】

懒是一种追求,宅是一种信仰。

互联网的迅猛发展,孕育了一批“懒宅族”,宅在家里的宅男宅女,依靠网络就能完成吃喝玩乐的全方位需求。网络热传一个段子:

80

后,开始懒宅;

90

后,非常懒宅;

00

后,“懒宅”以为常。

1、“懒宅族”到底有多大规模和潜力可供挖掘?

2、“懒宅经济”如何撑起互联网消费大半边天?

3、企业、品牌和产品怎样革新,才能打动“懒宅族”?

【正文】

本文全文共3500字,点击“阅读原文”可畅读更多市场洞察文章。

WIFI +

床

=

普通懒宅

WIFI +

床

+

零食

=

进阶版懒宅

WIFI +

床

+

零食

+

撸猫

=

白金级懒宅

WIFI +

床

+

零食

+

外卖

+

撸猫

+

沙发

+

电影

+

超市

+

美容

SPA +

美甲

=

这就是人间天堂谁都别管我就让我尽情沉溺在此已无可救药版懒宅

“懒宅族”到底有多大规模和潜力可供挖掘?“懒宅经济”如何撑起互联网消费大半边天?企业、品牌和产品怎样革新,才能打动“懒宅族”?

国庆期间运动步数不满百步

“百步青年”应运而生

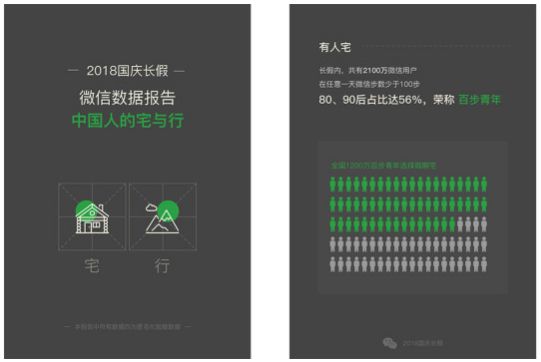

微信发布的《

2018

年国庆长假微信数据报告》显示,从

9

月

30

日到

10

月

6

日,全国共有

2100

万微信用户选择假期宅,他们的微信运动步数不满百步。其中,

56%

的用户为

80

后和

90

后的年轻人,

1200

万

80

、

90

后荣称“百步青年”。

不可否认,伴随着互联网越来越智能,人变得越来越“懒”和“宅”,互联网让我们的生活进入“懒宅”时代。只要一部联网手机,就可以满足我们日常吃喝玩乐、衣食住行的所有需求。

上门

O2O

的“横空出世”,泛娱乐产业的“高歌猛进”,让“懒宅族”迎来了“春天”。坐在家里,懒宅照样吃得丰富多彩,穿得有模有样,闻得了窗外事,玩得乐此不疲,物质与精神享受两不误。

“懒”经济:整体用户规模破亿

在年轻人群中快速渗透发展

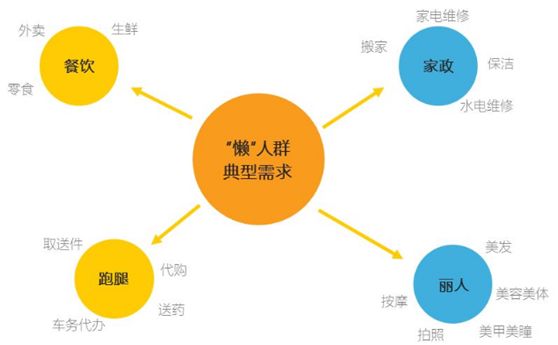

“懒”人群指的是虽不出门,但用“手机”指挥千万商家上门为他服务的人群,主要为外送服务和上门服务。

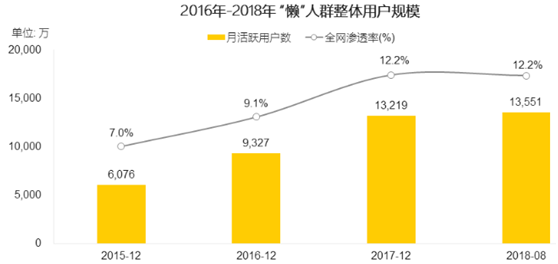

根据《

QuestMobile2018

“懒宅经济”报告》,“懒”人群整体用户规模破亿,呈稳定增长趋势。其中,年轻用户表现尤其活跃,以外卖服务为例,截至

2018

年

8

月,

24

岁以下外卖服务

APP

用户规模同比增长超

1000

万,增长贡献度为

44%

。

“宅”经济:整体用户规模突破

8

亿

宅文化在向

30

岁以上人群蔓延

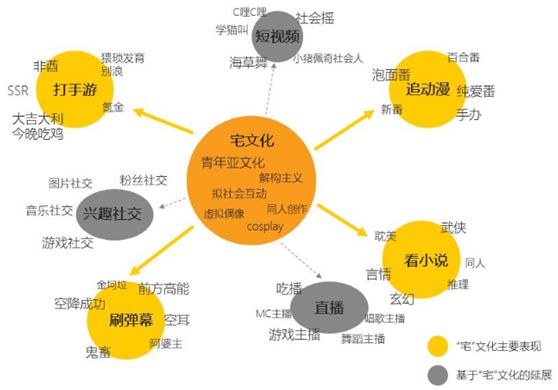

“宅”人群指的是深度爱好游戏、动漫、小说等内容,追求这类内容带来的精神享受超过对户外爱好的人群。宅文化的表现包括玩手机游戏、追更动漫

/

漫画、逛弹幕视频网站、刷弹幕等。

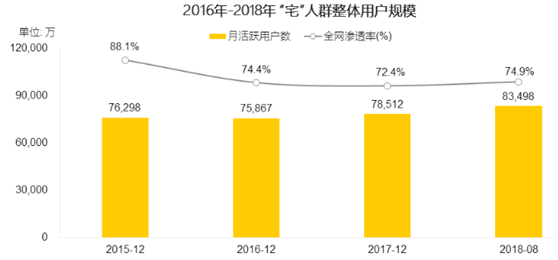

“宅”人群整体用户规模破

8

亿,呈稳定增长趋势,并不断向“大龄人群”渗透。

30

岁以上手机游戏

APP

用户规模同比增长超

1800

万,增长贡献度为

98%

。

30

岁以上电子书

APP

用户规模同比增长超过

1500

万,增长贡献度为

43%

。

“懒宅族”驱动了哪些数字经济大浪潮?

行动层面的“懒”和“宅”,用户懒得出门、懒得家务、懒得排队、懒得做饭、懒得取钱、懒得看字、甚至懒得做选择等等,越来越多这类需求,成为互联网一波波新浪潮诞生的重要驱动力。为了让懒宅们更宅,

APP

的功能越来越多,做的也越来越好。

>>电商

电商的兴起,已经让用户实现“足不出户,买遍全球”。有了淘宝、天猫、京东,为什么还要走出去逛商场?尤其是闪送模式的兴起,使得不少人,都懒得到小区门口买水果了。

>>O2O

近年来被大肆宣传的

O2O

上门服务,被媒体戏称为“懒惰是人类进步的源泉”。上门洗衣、上门送餐、上门做饭、上门取件、上门美甲等等随之催生,各种有关本地生活的项目如雨后春笋般诞生。

O2O

创业者,又被称为是“懒癌制造家”。

>>视频

都说这是一个视觉化的时代,图像和视频会成为新时代的沟通语言。视觉语言越发流行,很重要的因素也是用户的“懒”。除了更直接的视觉冲击,用户在看图片和视频时,简单、便捷,用眼多,用脑少,几乎不用思考。看文字则不同,不经过考虑或者心不在焉,完全可能看完了还不知所云。

>>算法

当下的人工智能热潮,一定程度上,也是利用了人性弱点之中的懒惰,让机器和算法去尽量替代人类,让生活变得更加智能化和自动化。不管是谷歌、微软、苹果、百度还是

Facebook

,这些巨头们都在研究一个叫“智能数字助理”的产品,相信不少人已经用上了

Google Now

、

Siri

、

Cortana

等服务,直接以语音或者图像的形式,与机器人交流。

>>机器人

未来,还会有更多围绕“懒宅经济”的相关产业的出现。人越来越懒,懒到不愿意开车,这时就出现了无人驾驶车辆的市场。人工智能的研究深入,随着深度学习技术的加强,无人驾驶汽车将在不久出现在我们的生活中。奔着彻底解放双手的原则,越来越方便的人工智能产品一代代更新,“万物互联”物联网下的智能家居也会出现在我们的身边。

用户变得越来越“懒宅”