作为中国仅有的两家市值超过3000亿美元的上市公司,阿里巴巴与腾讯均已发布全年业绩

。对比两家公司的全年业绩,阿里巴巴在收入、盈利、现金流等核心指标上均全面碾压了腾讯。要知道仅仅在五年前,阿里巴巴全年的收入还不及腾讯一度季度的收入。

从

财报上,我们发现,他们都开始对资本市场讲新的故事:腾讯游戏业务的收入占比在减少,开始强调内容生态和广告收入。而阿里也在对外有意弱化电商,开始按业务矩阵形式呈现业绩。

这背后其实很大程度上也是两家公司对未来的深谋远虑。

作 者 | 悦涛

来 源 | 悦涛(ID:shenzhenjingji)

五年前,阿里一年的收入真比不上腾讯一个季度。

2011年,阿里巴巴全年总收入64亿,淘宝刚扭亏为盈。

2011年腾讯Q4营收就达到79亿,全年营收284亿,当年利润超百亿。

完全不一个量级的两家公司,今天成了中国互联网的唯二两巨头。市值双超3000亿美金(≈2万亿人民币)。

5月18日晚,阿里发了华丽丽的2017财年财报,在这两天前,

腾讯

刚发了亮眼的一季报。

去年8月,阿里、腾讯市值双双超过“宇宙第一大行”工商银行,9月,再超中国移动,成为亚洲最大市值两巨头。

这是个标志性事件。因为那时候这两家的总营收加起来,还没有工商银行的净利润多。但是资本市场已经看透了他们“互联网印钞机”的本质。

今年两家公司先后跨过3000亿美元后,业绩上咬得也挺紧,腾讯2016年营收1519亿元,净利润414亿元。今年一季度继续飙高50%以上;阿里刚发布的2017年财报营收1583亿元,今年一季度增速达60%,全年净利润579亿元。(财报区间不同,阿里是2016年二季度-2017年一季度业绩。)

媒体报道:“阿里全年业绩超预期 核心指标全面领先腾讯”。

阿里的意思是:兄弟,我要超车了,你坐稳点。

马云去年说:

2017年开始,阿里巴巴将不再提电子商务这个说法

,因为这只是一个“摆渡的船”,然后抛出来五个词:“新零售、新制造、新金融、新技术、新能源”。

有些人不服,是因为没理解马教主的潜台词:未来的商业规则,我定。狼子野心基本都昭然揭开锅了,阿里就在颠覆商业生态,一直是这样,只是现在翅膀更硬了。

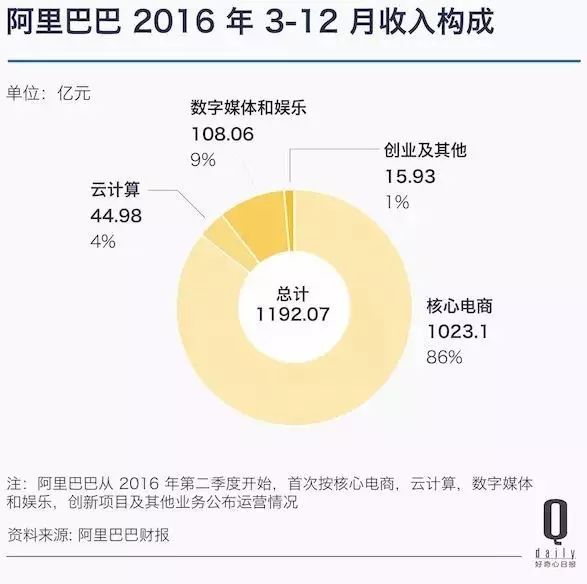

2016年第二季度财报发布时,

阿里首次分列四大板块:核心电商、云计算、数字媒体及娱乐、创新项目及其他。

(图片来自好奇心日报)

虽然到2016年底,电商占比仍高达86%,但其他业务开始发飙。比如阿里云,连续第8个季度营收保持三位数增幅。全年收入67亿元。

到去年四季度,

阿里云已完成对世界主要市场的基础设施覆盖。

德意志银行预计:到2020年,云计算收入将超千亿,占据阿里总体收入的27%。

菜鸟网络到去年底日均投递包裹5700万个,并已开始布局海外。这不是纯物流设施布局,而是与计算能力结合、提前匹配需求的投送能力。

EWTP战略在2016年提出之后,接连进入G20公报和联合国议题。“国际版淘宝”速卖通,今年4月全球买家破1亿。

大文娱方面,从阿里影业、优酷土豆到UC,快速布局,全年也录得接近300%的收入增速,全年达39亿元。并且发挥出与商业消费的联动效应。

对于聚焦商业的阿里,这部分可以说是打通了C端用户的另一片天地。

与阿里无缝对接的蚂蚁金服,成为中国互联网金融最大的赢家,估值已上600亿美元。

而且阿里开始延伸到上游实体:2015年开始,阿里和富士康联合发起“淘富成真”,开放富士康世界级的设计、研发、专利、供应链、智造等能力,阿里云的云计算平台和大数据处理能力,阿里电商天猫淘宝的平台能力,同时引入银杏谷资本、云锋基金、猪八戒网、洛可可等企业为创业者提供全链路创新创业服务。

林林总总,不离其宗。在全球传统贸易低迷无解的环境下,阿里在构建一个创新经济体,并凭借逾3万亿元的交易额成为全球第一大零售体,即将成为全球第20大经济体。

这个生态就是:

上连云端,下接物流,中间完成所有商业的信息流、物流、资金流的智能匹配。

说白了还是叫别人好好来他这儿做生意。

腾讯的玩法是另一个路子。

欲练神功,先造神器,然后疯狂变现。

神器的首选目标:通用型社交工具。互联网时代用户年度最高的产品。

这也决定了腾讯的2C模式:

从产品到盈利,都基于个人用户

。

于是先有了QQ,现在8亿多用户;后有了微信,9亿多用户。

2012年之前的腾讯,本来没有被这么看好。因为单凭QQ还不算拿到移动互联网的通行证。当时微博正火。

但是朋友圈在2012年突然刷遍了手机屏幕。这一刷,刷出了腾讯的移动互联时代。

微信不但占领了移动社交,而且由于社交衍生出来的高频刷屏,它又抢占了移动端信息流,成了移动端事实上的浏览器。

紧接着,微信支付,让独孤求败的支付宝也感觉到了头大。

腾讯是一流的产品家。神器在手,用户就有。

全国最多最活跃的用户,是腾讯一切溢价和想象空间的来源。

盈利上,腾讯的大头,始终是游戏。从PC时代,到手机时代,矢志不渝。

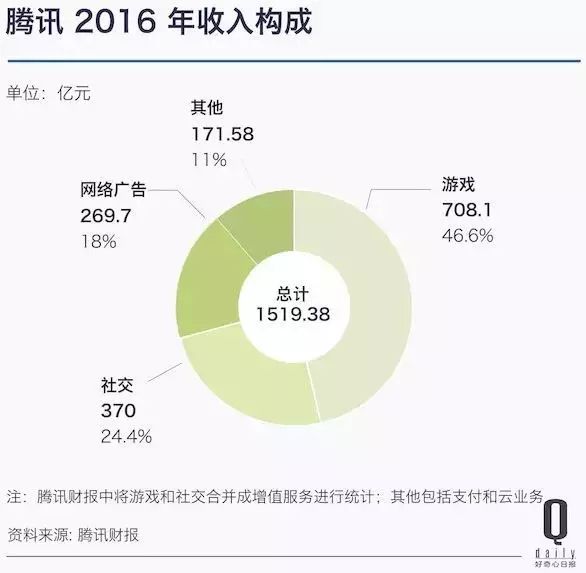

2016年网游收入占比近半但还未过半,到2017年一季度,网游收入占比近55%。利润上,就更是绝对支柱。

此外,就是与高频浏览相关的广告和收费业务(影视文娱)。

(图片来自好奇心日报)

谁叫我用户多,谁叫我高频。基本上是插木成林的状态。

这也成为腾讯的路径依赖:

标配神器+用户变现。变现模式,游戏为王。

不过今年一季度,腾讯也强调了在传统业务之外的拓展,包括人工智能、AI云服务和全球化布局。

“腾讯云正式开放硅谷数据中心,并宣布将于年内陆续新增德国法兰克福、韩国首尔、印度孟买、俄罗斯莫斯科等4大海外数据中心,同时还将完成美国硅谷和香港数据中心的扩建,以进一步满足区内客户对云计算服务的增长需求。”

一季度腾讯包含支付和云服务在内的“其他业务收入”达到76亿元,首次超过网络广告,但仍不及网络和社交广告合计值。

腾讯的主干模式:

神器→海量用户→玩游戏→顺便收广告→衍生支付、云服务。

两个巨头今天很风光,活过来都不容易。

阿里一开始就高举高打,“让天下没有难做的生意”,就像要解放全人类 一样,到处碰钉子,天天打鸡血。

腾讯心思小得多,就想做个网络寻呼机,攒了点用户就想100万卖掉,结果新浪不要,雷军不见,深圳电信局只出60万。

其实阿里在起点上还是要难得多。一开始就想建设一个新世界,还要把商家忽悠进来做生意,相对于社交,生意是低频的,建设和获得认可的难度太大。

QQ毕竟还有快速上量的用户需求,病毒式扩散到全网。

2005年,阿里巴巴前CEO卫哲和马云聊天时吐槽:

咱阿里2万人,一年利润不如腾讯一季度,有点郁闷。我们也不笨也很努力,为什么他们像卖白粉,我们像卖面粉?

马云说:

你不要着急,85后这时还在玩游戏,再过几年他们就有消费能力,就需要我们的服务了。

直到2011年,从业绩看,阿里还是比腾讯弱得多。淘宝刚扭亏为盈,阿里全年总收入64亿,握有海量QQ用户的腾讯全年总收入已达到284亿,仅Q4即达到79亿,全年净利润几乎是阿里营收的两倍。

5年之后的今天,阿里从营收、净利润、现金流,开始赶超腾讯。

可怕的生态,可怕的速度。

过去这5年,阿里和腾讯一边各走各路,一边互相渗透,大多以失败告终。

微信支付貌似对支付宝构成挑战,但支付本身,和全链条的金融体系并不是一回事。也就是支付入口,不代表金融服务能力。

这个马云也想通了:

微信红包一夜之间起来,确实一度“打得我们满地找牙”,不过冷静下来想,社交媒体帮助我们实现我们的使命,但是大数据、云计算,未来三十年四十年,几乎所有的企业,大大小小的企业,必须上云,必须要有计算,必须要有数据。心里的定力知道,这是我们的选择。

实际上从起点看,两家走的路,就不一样。甚至恰恰相反。

阿里是由商业而产品。

阿里是为商业而生,这基因是娘胎里带的。从商业需求出发,开发产品。市场空间是一开始就看到的,但用什么样的产品来满足市场,花了好多年工夫,从黄页,到淘宝,再到天猫,到海外。

商家需要金融,就扛着风险搞支付宝;商家需要效率和精准,就死命攻下云计算。

直到现在,还是以“履带式前进”的方式不断延伸。

延伸的是服务能力。

腾讯是由产品而商业。

腾讯的产品基因也是娘胎里带的。他布局的主线是研发爆款社交工具,多团队并进,成功者作为核心产品。以至于罕见地从自己企业里培育出杀死自己的东西,恐怖的基因。

有了产品和用户之后,腾讯才去想商业,也就是怎么变现的问题。一句话,试呗。种菜不行,空间没用,微博鸡肋,电商不好玩,最后还是游戏靠谱、暴利。

真的,腾讯这几年拿刀砍自己的果断程度超过任何一家,不盈利、没前景,一个字:砍。

腾讯延伸的是变现能力。

当然,游戏也需要开发,恰恰腾讯也培养出了一群能征善战的游戏开发团队。

那么问题来了:试问今日之域中,竟是谁家之天下?

阿里面临的最大问题:

用户基数低、不够高频。

腾讯面临的最大问题:

用户已饱和、频率触顶。

对,你没看错,太多太少,都是问题。

阿里的问题属于现在,腾讯的问题在于未来。

对阿里来说:市场空间够大,而且更大,你怎么去填满它。

对腾讯来说:用户数已是第一,一旦触顶,靠什么做增量?

从市场空间看,阿里平台2017财年直奔4万亿交易额,马云给2019年画的饼是1万亿美元,给未来20年画的饼是:构建世界第五大经济体,服务全球20亿消费者,创造1亿就业机会,帮助1000万家企业盈利。