未来早已发生,只是它在现在不均匀的分布着。

最近刷过往资料,发现个提法,2012年可被视作中国互联网的万历十五年。朱时雨在那篇稿子里提到:

2012年,看起来只是互联网上平淡无奇的一年,却是PC和Mobile握手交汇的一年,移动接过来PC的接力棒,让互联网重新回到快车道。

2012年之后,互联网公司几乎统一的提出了移动优先或者向移动转型之类的战略,没有人再怀疑移动是不是未来,是不是泡沫。

我跟多位朋友都是在这一年进入科技媒体这个行当开始与互联网和商业频繁接触。虎嗅钛媒体pingwest猎云网都在2012年成立,传统媒体衰亡与人才出走的消息这年密集出现,在8月底微信上线公众账号平台后(今日头条也在这个月发布了第一个版本),多位科技作者逐步转战微信成为最初一波现在人数和名声都还占主流的自媒体。

对应起微信新版搜索功能的改进,我想起12年曾经搬运过一篇程苓峰和沈向洋对话的稿子,在调回微软美国总部前,这位bing的负责人说,网页图谱(web graph)把网页连接到一起,社交图谱(social graph)把人连接到一起,接下来就是把实体连接到一起。比如这个酒店和那个高尔夫球场是什么关系?跟这个咖啡杯是什么关系?要搞清楚关系就要借助属性,酒店的位置、星级、住过的人、办过的会议。如果能把这些实体相互联系起来,那会具有怎样的力量?谷歌和百度控制了web graph。谁控制了social graph和实体图谱(entity graph),谁就控制了未来。

申音紧接着也写了篇关于搜索的文章,因为同时发在pingwest和虎嗅两家媒体好像还引起了骆轶航的不满,“

抓不到十几亿真实用户创造的东西,就不是好的搜索引擎。

百度可以看不上微博,但个性化推荐+实时搜索,很可能代表了搜索的未来。

个中原因非常简单:互联网上大量有价值的内容,生产者由专业机构转向个人,生产平台由传统的网页,转为社交网络。

”

今天朋友圈里都在刷今日头条和艾瑞撕逼的消息,基本都毫无营养,阑夕转发那篇《取消140字限制,微博会变成“社交版”今日头条吗?》提出的问题还挺有意思的。错过能跟微信直接竞争的时间点后,微博将今日头条当成了新的对手和对标。今日头条现在的估值已经远超微博的市值。

但微博必然会继续衰落,大象公会创始人黄章晋老师最近在一次分享里指出了原因,“因为它从一开始有意制造不同观念的人碰撞冲突,来吸引关注度,但是,人的本性是避免冲突减少冲突的,因为冲突会带来心理疼痛,会带来焦虑紧张和不安,尤其在中国这样一个撕裂的社会,不同观念之间缺少公共表达,于是很容易指向人身攻击。有些冲突性的话题会引发站队问题,它会带来极为强烈的心理不安和社交疼痛。”建议媒体和内容产品从业的朋友都把那两篇文章找来好好读读。

还是在2012年,我的朋友低调的旁观者,现在的微信公众号改名叫PR公敌,在一篇稿子里也写到,我们可以慢慢看到微博平台的衰败,因为从根本上讲,微博只是提供了信息节点阵列的作用,微博本身并没有作为媒体的素质。有趣的是,这篇稿子的主题是

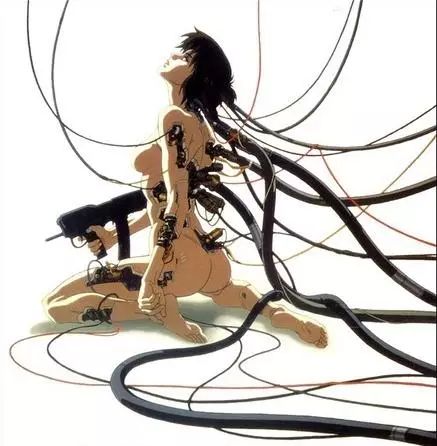

推荐科幻动漫《攻壳机动队》的。

下面的MV是《攻壳机动队:无罪》的一首插曲,《Follow me》。

这篇稿子提到的事件和概念现在有些过时,比如左小和web2.0,自媒体和传统媒体的关系,但动漫里涉及到的终极问题现在我们依然面对。攻壳2.0里面有很多对“自我”这个概念的反思,当机器人能自我生成ghost时我与他者的区别就变得很模糊,或者说人类不是终点,是生命和人造品的过渡。

这个无法令人信服的世界——从《攻壳机动队》说起

低调的旁观者

2012-11-23 17:20

收藏5

评论16

在这里推荐一部动画片,也许要比推荐一部著作档次低一些。但是一部有深度的动画片却有很多书中难以尽数的内容,《攻壳机动队》就是这样一部值得所有媒体人,互联网人,甚至是广告人都看十遍的动画片。

我说的是十遍,不是一遍。

在这里,我为没看过《攻壳》的各位大致介绍一下这部动画片。

故事讲述了一个发生在未来社会的围绕着“电子脑”所引发的一系列事件,从而对人,灵魂,以及信息进行了深度的解读。其中的主角“公安九课”是一个集黑客和武装于一体的政府机构。其故事主线“笑脸男人”为了电子脑病毒疫苗是否有效而进行了一系列个人活动而引发了社会轰动,导致公安九课介入调查。

《攻壳机动队》构建了一个基于高科技和发达互联网的世界观。所谓的“电子脑”就是一部具备高速联网能力和信息处理能力并可以置入人体的计算机设备。

在这个世界观里,几乎所有人都具备瞬时联网,随时在线的能力。获取公众信息可以说毫无困难。

如果我们真的活在这样的社会里,你会做些什么呢?你的生活会有什么样的变化呢?

1,Stand alone complex

动画片中关于信息流的概念是在第二部里逐渐深化出来的。第二部更多的讲述了一个居心叵测的集团,是如何利用信息流达到控制民众,引发社会事件的目的。对信息流的控制而产生的个体并群体效应被该片的导演定义为“Stand alone complex”。 这种效用可以归结为通过对信息流的管制,使部分人获得虚假或完全空白的信息。这部分人会根据自身获得的信息或在无信息情况下根据自身判断,产生个体性事件。在出现个体性事件之后,通过信息流控制,再将事件影响放大,从而引发更多的有倾向性的个体事件。信息流控制者,则可以利用这些事件所产生的影响而获利。

抛开动画中的超前元素,这样的事件同样也出现在现实的社会里。如一段时间之前发生的“左小祖咒家强拆事件”。左小祖咒本人作为公众人物,发布片面信息,导致众多公众人物在不知情的情况下进行倾向性信息扩散,扩散的信息引发了强烈的社会反应,并直接引爆了公众对于强拆的反感情绪。在强大的社会舆论压力之下,拆迁方受到了严峻的挑战。当事件的全部信息被披露之后,之前响应传播信息的公众人物才发现受到了愚弄,因此删除相关微博,但公众影响已经产生,社会舆论又从讨论强拆,转变成调侃公众人物。

在这个事件中,作为信息传播中转的公众人物,如果仅仅是基于当时他们获得的信息来讲,所做出的判断是没有任何问题的。但问题是他们所获得的信息并不完整,因此该个体行为其实对信息控制者来讲是起到了推波助澜的作用的。尽管该行为出于好意,而且没有任何经济利益牵涉其中,但实际上,他们的个体行为所产生的效果加强了信息控制者的主观目的。受到这些公众人物影响而产生反应的社会公众,也变成了信息控制者攫取利益的工具。

很多情况下,对于信息流的控制我们只有在受到了愚弄的时候才意识到信息公开的重要性。但是实际上,要真正做到信息公开,除了具备通畅的信息渠道外,还应该更多的关注受众对于信息的处理能力。换句话说,面对同样的信息,不同的信息处理者得出的结论是不同的。简单如1+1,绝大多数人会得出2的结论。同样是1+1,学过化学的人可能就会得出1的结论,而学过2进制的人就可能得出10的结论。对于信息的处理要远远比1+1复杂得多。而对于信息的控制,就如不设任何条件的1+1,从中要得出什么样的结论,完全是看信息流控制者想达成什么样的主观目的。

2,媒体的重要性

在动画片中,媒体的重要性似乎并没有被特意提及。但是透过所有事件,我们都能看到媒体的身影。在一个科技高度发到可以将电脑处理能力及联网能力整合在大脑中的社会,媒体已经成为了可以左右公众行为的强力工具。

从信息流扩散角度上来看,一段信息的传播,是从独立个体,发布至信息节点,然后由连接该信息节点的受众获得的。这与目前的公共网站 ,门户网站等是一致的。从信息受众的角度上讲,他如果想获取一段信息,除了和信息发布者直接联系意外,只能依靠信息节点所提供的数据。而受众所连接的信息节点越多,他可能获得的数据就越全面。

但是,需要注意的是,信息节点所发布的数据和信息本身的差异是不能不考虑其中的。信息节点在接收数据,整理数据之后所发布的数据是否100%符合信息本身内容是非常值得怀疑的。同时,即便个体受众连接了相当多的信息节点,但是他从这些信息节点所获得的数据很可能都是相同的,或是即便不同,也都会将信息内容引导至某一特定的方向。这在目前来讲和口碑营销的方式是非常相似的。营销者利用所有信息空间(如果可能),将相关信息推向正面,同时隐藏和掩盖负面信息,达到促进消费的目的。

如果假设个体受众可以连接除了信息发布者之外的所有的信息节点,那么它所获得的信息是否是绝对正确的呢?

这又回到了1+1的问题上。即便他可以接受到所有来自信息节点的信息,个体受众对于信息流的处理能力及输出能力,依然会影响受众对于信息流的判断问题。即,当他了解了所有关于1+1的可能结论之后,他得出的结论很大的可能就是“不知道”。而且,在面对如此大的数据量时,为了一个如1+1般简单的问题而刨根问题,与信息节点反复验证相关条件的事,恐怕不是所有人都有这个时间和精力的。我们再进一步说,单个信息受众如果具备全息互联的能力,那么他接收的垃圾信息也足够他慢慢喝一阵子的了。恐怕到最后他还没完全整理好信息,就已经老去了。