近日,一条指责台北故宫博物院,

质疑《祭侄文稿》外借的微博

引发众多网民好奇和愤慨。

海报显示,2019年1月16日至2月24日,

东京博物馆将举办

“书圣之后—颜真卿及其时代书法特展”,

展出的文物中就有颜真卿的《祭侄文稿》。

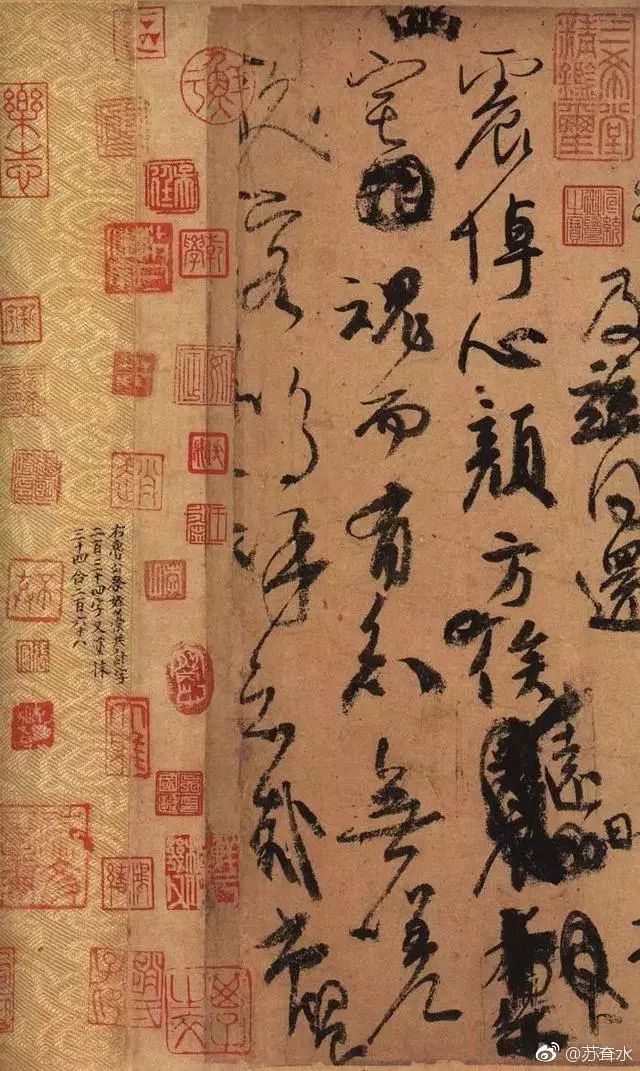

← 左右滑动观看全卷 →

▲

《祭侄文稿》是颜真卿50岁时书。计25行,共230字。

颜真卿《祭侄文稿》行草,纵28.2厘米,横72.3厘米。

台北故宫博物院藏。

为什么

激起了两岸人民的愤怒

不仅因为

其中一件是中国书法史上

公认的“天下第二行书”

颜真卿《祭侄文稿》

纸卷出炉近1300年后的脆弱性可想而知

堪称“展一次伤一次”

还因为这篇书法所代表的“气节”

它不仅记录了一代宗师的人生

也记录了盛唐的毁灭

更蕴含的是

文物所承载的“节气”与历史转折意义

在东京国立博物馆展出

这幅从唐代到现在"幸运"存活了

1261年的书法

对中国人来说

到底有什么样的意义和价值?

《祭侄文稿》全名《祭侄赠赞善大夫季明文》,纵28.2厘米,横72.3厘米,是我们熟悉的唐代书法家颜真卿传世的经典行书代表,被誉为

“天下第二行书“

,与王羲之《兰亭集序》、苏轼《寒食帖》合称“天下三大行书”。

与此同时,日本在文物保护方面经常出岔子,中国字画文物有过多次借给日本展览而后被遗失或损坏的情况。

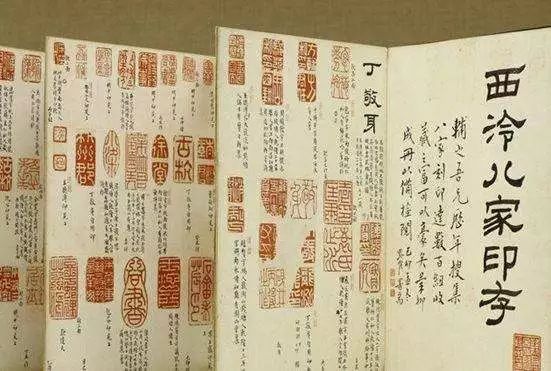

某知名博主提到,当年中国大陆将珍贵的《西泠八家印存》出借给日本展出。

结果竟然被借展人弄丢,事后日方提出赔200万日元了事。

中方将借展人告上法院,日本法院一直以证据不清拖延。

《西泠八家印存》

于是这件案子就成了一桩悬案。这件事给中日文化交流造成了很大的伤害。

这次《祭侄文稿》能完好归来吗?

如果也被弄丢这个千古之罪由谁来承担?

言归正传,颜真卿的《祭侄文稿》到底有啥故事呢?

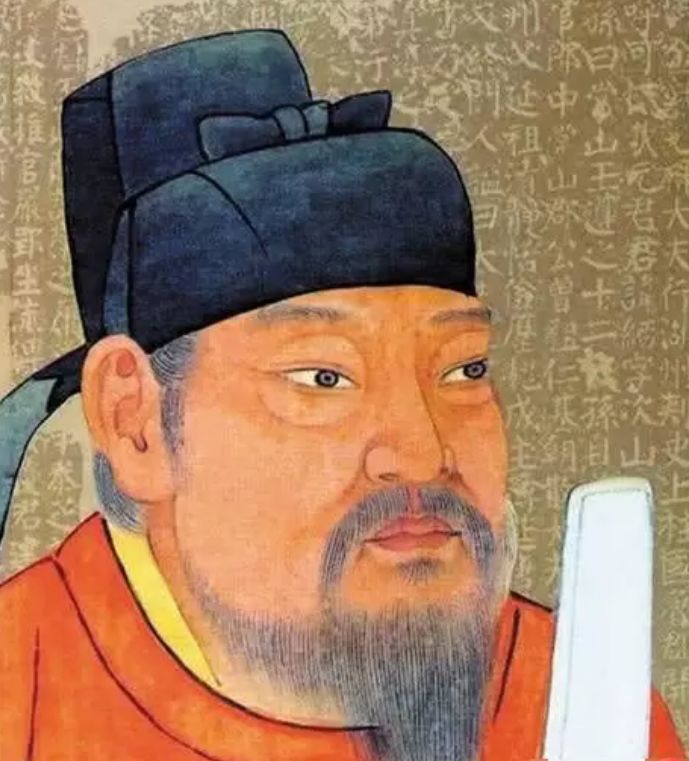

颜真卿这个名字对于很多中国人来说都不陌生。

在幼年执毛笔习字时,“颜真卿”这三个字是以书法家身份出现。他是开创一派新风的书法家,

但同时他也是一个标标准准的唐室好臣子,人品道德更堪称完美。

颜真卿画像

说颜真卿就要从他所处的那个时代开始。因为,时代与家世是造就历史人物的基本条件。

颜真卿字清臣,号应方,唐中宗景龙三年(709年)出于京城长安。

颜氏祖籍琅琊临沂(今山东临沂),西晋末举族随晋室南渡。

自颜真卿的五世祖颜之推算起,颜氏家族就已徙居京兆长安。

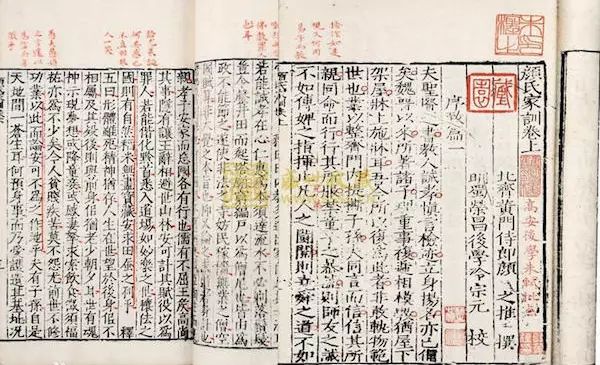

颜之推,对,就是那个撰写了《颜氏家训》,希望用家训来规范子孙后代的行为,指导他们的学习、工作的人。

《颜氏家训》

在《颜氏家训》的指导下,颜之推的三个儿子,个个学习成绩出色、道德品质优良,进入朝廷做官,成为隋唐之际的知名人物。

颜之推的孙辈中,

更是出现了如颜师古这般的硕儒。

父慈子孝、兄友弟恭,出生在这样一个家庭的颜真卿自然不会差。据颜真卿所记,父亲与贺知章、陆象先、陆景融等人同在一个交游圈。

这些父辈友人大抵有德行,有才学,风采照人。可以想像,当他们来访颜家时,幼时的颜真卿侍坐一旁,得到各方面的教益。

在各方教导中成长的颜真卿,其中一项重要成就——即被后人铭记的书法!

众所周知,东晋至唐代是中国书法史上的一次高峰。王羲之之后,“唐初三大家”——欧阳询、虞世南、褚遂良完成了楷书典范的塑造。

颜真卿则在继承三大家传统的基础上,

创造了端庄雄伟的“颜体”

。这种楷书书体,具有和唐初三大家不同的美学形态,对后世影响深远。

不过,《祭侄文稿》的文字并非楷书书体,而是行书,被称为“天下第二行书”。

说“第二”其实也挺不准确的,因为艺术很难分名次。尤其是所谓的三大行书

《兰亭集序》、《祭侄文稿》、《寒食帖》。

这三幅中国书法甚至中国文化的最高典范,

都是见生死、见天地的神作。

元代书法家鲜于枢当初讲出这个“天下第二”时,肯定非常为难。

另外,《兰亭序》真迹早已不存人世,所见仅及的皆为后世临摹,

故以真迹而论,颜真卿《祭侄文稿》当属“天下行书第一”也不为过。

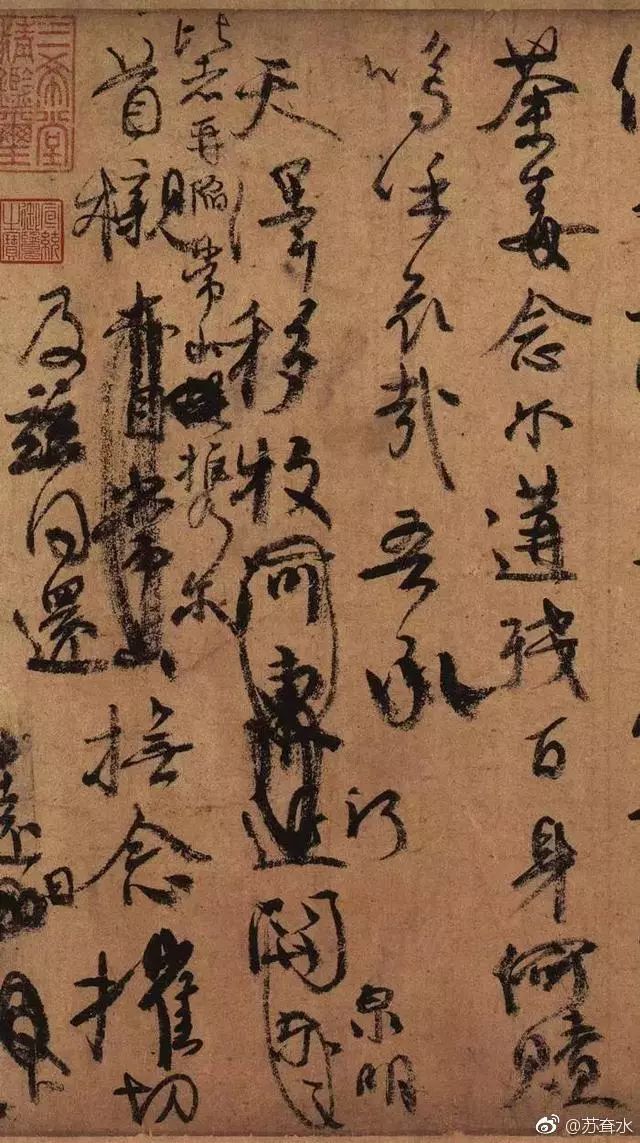

然,就这一幅字,其实它一点都不漂亮。

在“三大行书”里它的涂抹修改最多,字型最潦草。有些地方甚至写到笔锋里墨已经干了,是硬生生的干蹭出的字迹。

▲

《祭侄文稿》局部

为什么会这样?因为颜真卿写字写不工整?他留下的碑刻工整到可以做幼儿书法启蒙教材。

难道颜真卿字写快了不好看?他的《争座位贴》跟王羲之的字好看程度的不相上下。

那为什么《祭侄文稿》涂成这个样子?因为,

这是在他五十多岁时,面对着自己亲侄子的头骨写的这副字。

他侄子怎么死的?被活生生肢解而死。同样被肢解而死的还有颜真卿的兄弟,而他的骨骸已经只剩一只脚了。

比如你看这触目惊心的一捺:

“

方期戬谷,何图逆贼间衅,称兵犯顺。

”正期望(季明)能够得到幸福和作个好官,谁想到逆贼(安禄山)乘机挑衅、起兵造反。

“

尔父竭诚,常山作郡。余时受命,亦在平原。

”整篇文稿中用笔最重的两个字“尓父”,尤其是“父”,最后一捺触目惊心。

这就是颜真卿强压着愤怒和悲痛所写的祭文!

他回忆侄子的好,写到“

宗庙瑚琏,阶庭兰玉,每慰人心

”时,情绪已经汹涌难抑,往下写到“

贼臣不救

”往后仿佛可以看到一张老泪纵横的面孔。

终于写到最后“呜呼哀哉”的时候,字形早已失去控制,写字的人几乎要哭断了气。

而那场让颜家几乎灭门的战争,就是——

安史之乱

。

那一战,仅颜氏一门就有30余人被杀。

公元755年末,安禄山发动兵变,“安史之乱”爆发。

颜真卿受命固守平原(山东陵县),堂兄颜杲卿出任常山郡太守,坚守在第一线。

由于太原节度使按兵不动,未尽支援之责,堂兄被围。

颜杲卿父子兵败被俘,被押到洛阳被安禄山肢解而死,一家30余口被杀。

两年后,颜真卿便去寻找家人尸骨,却只找回侄子颜季明的头骨。也就是在这个时候,悲痛万分的颜真卿泣作《祭侄文稿》。

二十六年后,公元784年(兴元元年)颜真卿殉国。

公元907年,大唐灭亡!