“企业缺人是因为钱还是因为行业?领导的选择该从哪些方面考虑?为什么华为成立30年,却从来不缺人?”

7月20日,拉勾主办了中国互联网人才官领袖峰会,现场邀请到101位来自京东、头条、华为等顶级互联网公司人力高管出席。

苗兆光

(

华夏基石高级合伙人 / 首席战略与组织专家

)

时长:40分34秒,

建议在wifi下观看

文字整理自演讲实录

▼

缺人是任何企业在发展时都会遇到的问题。

日本一位管理学家曾经做过一个研究,他把美国企业与日本企业作对比,发现美国企业在1亿美金规模、10亿美金规模、100亿美金规模,这几个时点上出现停滞,经过一定调整再往上发展。而日本企业的停滞比美国小一号,在1000万美金的时候就会做一个调整。

后来经过一系列对比,他发现这其中的区别在于人才基础不同。

在美国商界,企业价值10亿美金只能算一个“及格线”,而在日本来说,10亿美金的规模,已经是一个非常成功企业的象征,所以在初期的人员规划中,

美国企业更注重人才培养,人力资源底子很扎实。

其实中国企业停滞得更早,很多时候几千万人民币的规模,这个企业就开始人才匮乏非常强。到底从哪几个方面可以规避这个问题呢?

商业模式的设计应包括人才的易疑惑性

1、

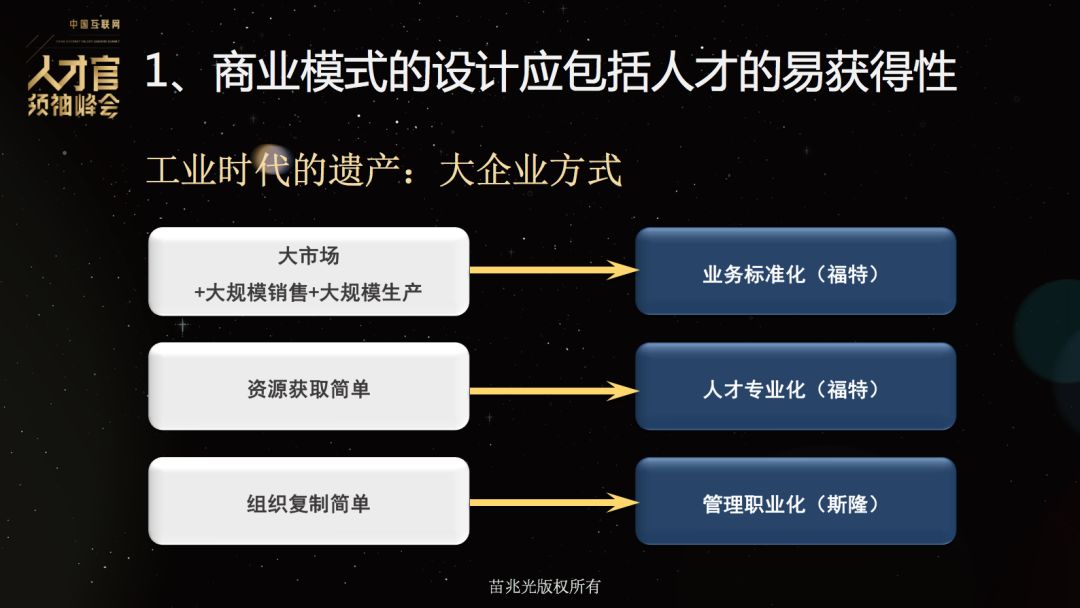

大市场+大规模销售+大规模生产

,这是企业能做大的前提。你要做小市场做不起来,这是第一个规律,由它衍生出来的就是业务标准化,没有业务标准化就没有规模化。

客户的需求千差万别,我怎么能把产品标准化呢?

华为当年业务很难标准化,因为以企业为中心的他们很难满足客户的不同需求。华为1997年引进IBM为自己做IPD,

IBM告诉华为一个观点,你要想做大,在需求和生产方式之间要妥协,妥协的核心就是业务标准化。

2、所有大企业在商业模式

设计上

让资源获取简单

。

大部分企业找人难的原因不一定是人非常难找,是你需要的人太复杂。“985、211的研究生”、“拥有行业顶尖的经验”、“丰富的对口项目经验”等,这些复杂的高标准,都成为企业招人的绊脚石。

如果你设计的商业模式连人都找不到,你这个企业很难走远。所以早期的福特,能让员工通过2周的培训就能上岗,获得了大量的工人。

3、组织复制简单。这是管理的职业化。所谓职业化管理,就是你通过事情和数据,以量化的方式来去管理。你只有这样管理,员工才能活在这样的环境中。如果管理是复杂的,新来的人就不能活,这是从商业模式考虑的。

真正把人作为最重要的资源

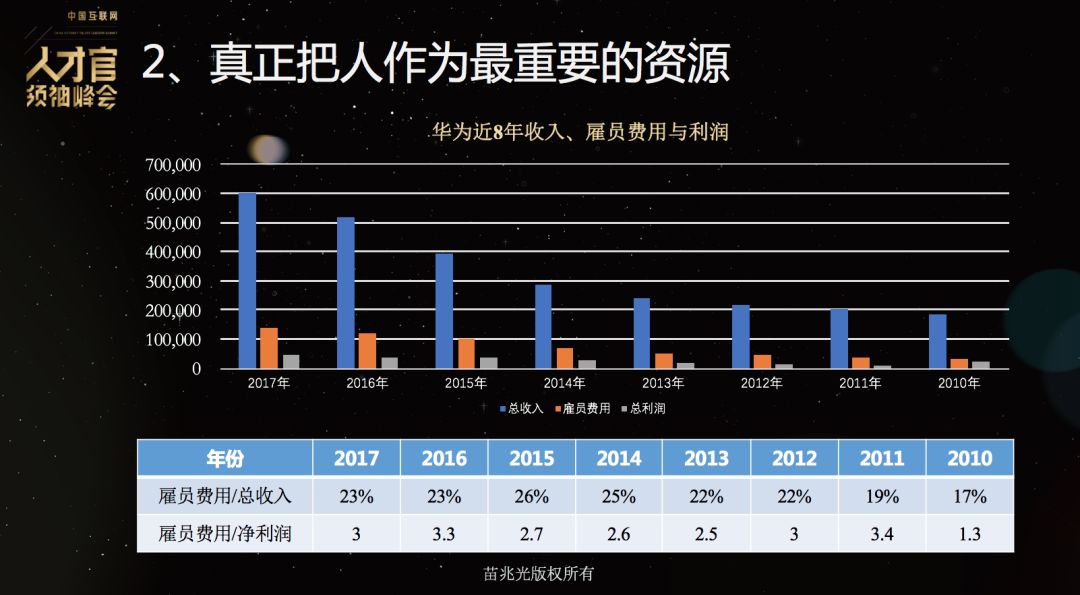

华为有一个三层立法,任正非将净收入分成三份,按照1:1:1的比例分给:股东、员工和企业发展经费。而随着用人市场的变化,近八年的华为也将该比例调为3(雇员费用):2(研发长期发展):1(利润分红),所以在华为几十年的发展中,从来不缺人。

机制先于管理,人才是牵引出来的

华为早期的做法就是“简单粗暴”,给限定的预算去开拓市场,如果成功,就在当地升职加薪,如果不成功,就可以直接引咎辞职。看似简单的做法,却有着铁一般的秩序。

早期的小米与华为最大的不同就是秩序感,但它成功在独有的机制上。比如上市后,前100号员工可能成为亿万富,前1000号的员工成为千万富翁,这些都是小米机制带动出来的。

适合自己企业的机制,才能培养适合自己企业的员工。

团队裂变先于组织裂变

所谓的组织是基于管理的需要,是基于目标的需要。职位里面有任职资格要求、绩效要求,这叫组织。组织是对人的客观性要求,而没有一个人是按照组织的模样长的,人是活的。

做企业难就难在如何把个性化的人跟组织连接起来,尤其在企业成长阶段的早期,团队是先于组织的。

所以在思考企业的时候,很多时候我们思考组织的时候,

先要思考人是怎么裂变,这就叫团队先于组织。

领导先于机制:人才是被唤起的

商业模式要在不断的试错中逐渐完成。

领导的功能就是唤起员工对企业未来有信心,让员工相信企业的未来,并且为此去改变和努力。

第二,唤起员工对企业的责任感,让其会主动学习,去承担责任,让员工知道未来的方向在哪里。

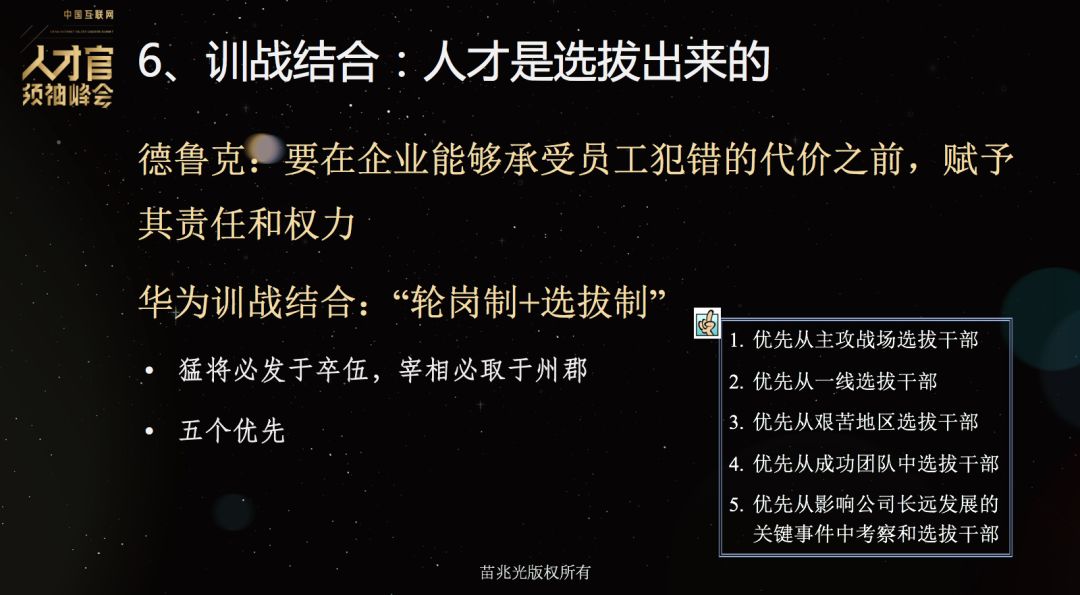

训战结合:人才是选拔出来的

德鲁克有一句名言:要在企业能够承受员工犯错之前,赋予其责任和权力。

那拿华为举例,华为有选择干部的五个标准:

第一,从主攻战场选拔干部。

第二,从一线选拔干部。

第三,从艰苦地区选拔干部。

第四,从优秀的团队中选拔干部。

第五,从影响公司长远发展的关键事中选拔干部。

削小作战单元,人才是分出来的

向外整合:合出来的人才

小米把自己改造成一个赋能平台,虽然搞起了生态链,但有自己的原则,不干预生态链企业的正常运管: