生物探索:目前国内自闭症的发病情况和治疗现状如何?

仇子龙:

自闭症是一种很复杂的儿童发育疾病,我国对自闭症的重视大概始于十几年前。目前国内自闭症医学诊断的指标已经跟国际上使用的标准十分接近。但是我国自闭症发病率还没有一个准确的估计。因为自闭症的诊断比较困难,主要依赖于主观的量表打分,因此疾病诊断可能会受到医生经验等因素的影响。治疗方面,不仅是中国,国外目前也很难进行药物干预,只能进行行为上的康复干预,所以自闭症治疗状况不容乐观。

生物探索:我们知道公众对一些精神疾病,比如抑郁症往往缺乏科学的认知,公众对自闭症的了解如何?

仇子龙:

我认为自闭症也和其他精神疾病有类似的情况,美国公众对自闭症的正确认知也经历了漫长的几十年的时间,起初大众觉得这不像是一种疾病,甚至怀疑是父母教养或疫苗注射的问题。中国吸取了这些经验,因此少走了很多弯路。目前大众对自闭症基本能够有一个科学的认识,不会再被一些错误的观念影响。

生物探索:自闭症目前的研究进展如何?

仇子龙:

现在对自闭症的研究还是遵循着从寻找基因到研究机制的过程,然后科学家和医生再一起探讨疾病干预方法。事实上,对于脑疾病的干预始终是一个非常困难的领域,包括老年痴呆症、帕金森病,其实都还没有很有效的干预方法,自闭症也属于其中一种,这一直是全世界科学界和医学界工作努力的方向。

过表达MeCP2的自闭症猴

生物探索:目前一些神经科学的研究大多还是使用啮齿类动物模型,您为何用猴做自闭症模型?

仇子龙:

主要有两个原因,一方面自闭症属于一种脑疾病,我们人类大脑是非常复杂的,所以用尽可能接近人脑的动物来模拟是非常重要的。国际上对于老年痴呆症和帕金森等神经疾病研究已经走了很多了弯路,就是多用小鼠来做模型,结果最后发现在小鼠中有效的药物到人类中可能未必有用。因此,大脑这样一个复杂的器官需要利用更接近于人类的动物模型来研究机制和治疗方法才可能有意义。另一方面也是因为我国盛产猕猴,能够为研究迅速地提供大量的实验材料,所以我们进行非人灵长动物研究有天然的优势。

生物探索:和啮齿类动物相比,猴自闭症模型构建过程中遇到有哪些困难?自闭症猴的行为学指标如何设定?

仇子龙:

啮齿类的科学研究历史已经长达上百年了,所以啮齿类的各种行为学实验都有国际公认的标准。但对猴类的研究历史较短,尤其是精神疾病的模型,比如说如何判断猴子是否存在抑郁症或自闭症,这些目前国际上还没有很好的公认的标准。所以我们必须通过多种方法来反复研究这个疾病是否在猴模型中得到了忠实体现。因此我们需要自己摸索一套行为学实验方法,这是整个工作的难点之一。对于行为学实验,因为猴子和人类非常相似,所以基本通过参考人类自闭症病患中的核心的症状,比如重复刻板的行为,社交沟通的缺陷是不是会在我们的转基因猴中得到体现,为此我们做了长达数年的工作,最后发现核心症状在转基因猴中也存在,所以才能够令人信服地认为这是一个自闭症的模型。

生物探索:与自闭症相关的基因很多,为什么选择MeCP2?MeCP2缺失的瑞特综合征与MeCP2倍增的自闭症有何异同?

仇子龙:

我们同时也在跟上海的各大医院合作来寻找新的基因。选择MeCP2是因为我们发现它是一个非常强的自闭症相关基因,自闭症相关的基因多达上百种,选择哪个是很重要的问题,我们发现MeCP2这个基因非常重要,只要男孩携带MeCP2倍增突变,基本上百分之百就会出现自闭症,所以我们决定从MeCP2入手。

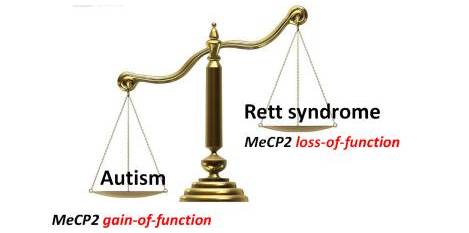

MeCP2基因的缺失导致的人类疾病是另外一种瑞特综合征,瑞特综合征通常发生在女孩中,这些女孩会有严重的癫痫和运动运动的障碍,也无法走路、说话,这是一种严重的神经发育疾病,早期它被归为自闭症谱系障碍,后来因为找到明确的致病基因,和典型的自闭症也不一样,于是被划为单独的一种疾病,这两种疾病是不完全一样的,但是它们都属于大脑发育障碍,有许多共性可循。

MeCP2缺失导致瑞特综合征,过表达导致自闭症

生物探索:自闭症猴模型构建之后,你们又做了哪些工作?

仇子龙:

我们在和中科院神经所中做脑成像的老师进行合作,他们在对猴进行仔细的核磁共振成像研究以及脑电图的研究等等,就是把人类病患中使用的工具在猴子身上进行完整的测试,这是他们正在进行的工作,我们很期待他们未来能有很好的工作发表出来。

生物探索:目前是否找到了一些自闭症相关的分子通路?从分子层面到行为学层面如何衔接?

仇子龙:

我们在小鼠身上就通过分子生物学实验找到了一系列与MeCP2有关的信号通路,这部分始终是我们工作的一个重要的方向,但是分子通路与疾病和行为的关系也是我们需要关注的重点。我认为从分子层面是不能直接过渡到行为学层面的,必须先从分子层面过到细胞水平,然后到神经环路的水平,最后才能到行为学的水平,这是一个层层递进的关系,所以从分子层面到行为学层面之间存在很大的鸿沟,还必须通过很细致的不同层次的研究才能够找到行为上的变化。

生物探索:我们知道国外动物福利相对严苛,国内这方面的意识也越来越强,动物福利有没有可能影响接下来的研究进行?

仇子龙:

我认为动物福利存在一个东西方差异的问题,事实上西方国家从来没有禁止过用猴类做科学实验。之所以国外用猴类做实验越来越难,是因为他们存在很多极端的动物保护主义群体,这些极端的动物保护群体可能会到实验室干扰实验进行。美国科学家们对此也十分无奈,但他们本身还是非常希望利用高等灵长类来做科学实验。6月底,我还在冷泉港亚洲参与组织一个灵长类科学研究的会议,我们将和多国科学家一起探讨利用灵长类动物进行科学研究的方法。

生物探索:随着一些新技术的发展,比如基因编辑,机器学习,会给自闭症的治疗及研究带来怎样的变革?

仇子龙:

我觉得这些新技术都是非常重要的,比如说机器学习,人工智能甚至虚拟现实。据我所知,国内外有一些科学家已经利用虚拟现实给自闭症儿童创造一个环境,让他在虚拟环境中参与社交活动。我认为这些新技术在未来几年会有很大的应用前景,帮助自闭症儿童更好地康复。

但是基因编辑在短期内用于人类疾病的治疗还是需要仔细探讨的。虽然基因出现问题导致疾病很糟糕,但如果改变基因的过程中造成了其他问题那就更糟糕了,所以不仅是自闭症,任何的疾病如果想用基因编辑的方法来治疗,都需要经过仔细的探讨安全性、可行性、实用性等等。

生物探索:据我们了解,您非常热心于公众科普,您认为科学家在科普中扮演着一个怎样的角色?科普工作对科学家的价值和意义是什么?

仇子龙:

科普虽然并不是科学家的本业,但我的工作恰好与疾病有关,其实一开始也是被迫接触到到了很多疾病相关的社会团体,有些家长会主动问询。后来我发现科学家还是可以在科普中扮演非常重要的角色,因为我能够从专业人士的角度来做出解答,从而避免很多误解。否则大众对自闭症的认知可能确实存在一些当初美国走过的弯路,比如认为自闭症是家庭教育的问题等等,所以我们反复向大众呼吁自闭症是基因导致的。

一方面是普及普及科学知识,另一方面方面其实对我个人的工作也是很大的促进,因为我们也希望越来越多的中国的自闭症家庭能够参与基因检测。我们国内就有很多自闭症患者,但是基于全基因组和外显子方面的遗传工作还非常非常少,可以说是基本没有,这个是一个非常尴尬的现状。我们认识的很多中南大学的同事会做一些自闭症的临床研究,但是患者样本还太少,还需要更多的患者来参与,这就必然需要家长的支持,要理解我们的工作。所以我也很高兴一方面进行自闭症的科学普及,一方面也希望越来越多的家长加入到我们科研工作中。

冷泉港亚洲

冷泉港亚洲沿袭美国冷泉港实验室的传统,为来自亚洲乃至全球的科学家及学生们,提供近距离分享最新科研进展的独特平台。在冷泉港亚洲,与会者不论地位、年龄、国籍、性别、种族,都将于会议全程得到平等自由的交流机会。冷泉港亚洲会议的最大特色,就是大部分在会议上发表的演讲,选择自全体与会者公开提交的摘要中(年会除外),报告涵盖了大量未发表的最新科研进展。

通常,冷泉港亚洲会为每次会议指定一个小型国际组委会(3-5名来自不同国家或地区的卓越学者),来负责会议的组织和安排。该组委会在议题设立、各分会(session)设定及报告人和海报(Poster)筛选等相关范畴,享有完全的学术自主权。与会者在冷泉港亚洲官方网站www.csh-asia.org提交注册信息后,会立即收到包含有摘要提交链接的确认邮件。所有在线提交的摘要,将于截止日期后一周内寄送给会议组委会,由他们根据摘要质量及与会议议题契合度,筛选出进行口头演讲及海报展示的优秀作品。被选定摘要及状态会在会议开始前3-4周于官网公布。组委会将根据选出的摘要,设定会议讨论议程及分议题,与会者在抵达会场后方可由摘要集获知会议详细日程及每一报告的具体安排。

冷泉港亚洲会议一般历时3-5天,由高密度的演讲分会、海报展示分会及各类社交活动组成。每一位演讲者的报告时间约为15-20分钟,台下听众将有5分钟的时间与演讲者进行交流问答。海报展示分会一般安排在下午,每一位作者都将有机会,就自己的研究成果及感兴趣的话题,与来自世界各地的学者们进行充分探讨。除常规的演讲与海报展示分会外,冷泉港亚洲还将组织一系列鸡尾酒会、晚宴、舞会,或音乐会。轻松自如的氛围,消除了一切来自背景的隔阂,与会者之间的距离被无限拉近,灵感与火花不断涌现及碰撞着。冷泉港亚洲会议不止于演讲形式的各种互动,将使每一位与会者收益颇丰。信息传递不再是传统的单向,独特的会议模式使得科学探讨的沟通渠道多元而畅通。冷泉港亚洲会议不仅能够给与会者们提供一个前沿的国际交流平台,也将毫无疑问的促进与会者的成长并拓宽科学眼界,为亚洲地区学术文化的良性发展起到一定的催化作用。