《奥斯曼美食五百年》(Boyut Yayin Grubu,2005)

在托普卡比宫的纪念品摊位上,与玫瑰摄里白站在一起的,还有一种罗望子(酸角)摄里白,这本食谱里也进行了介绍:将五百克罗望子在水中泡一夜,然后连罗望子带水一起在火上短暂加热,晾凉后过滤掉残渣,加入五百克的糖搅匀,再分装入小瓶,于冰箱中冷镇,饮用时根据个人口味兑水调节甜度。

再看《居家必用事类全集》中的香糖渴水:以一斤糖投入“一盏半”水当中,加入少量藿香叶、甘松、生姜,然后上火熬。熬熟之后过滤掉余滓,将清液收贮到瓷器内,这时再投入麝香、白檀末。成品要放在冰水内冷浸,形成夏天时驱热的“极香美”的冷饮。一斤糖配一碗半量的水,即使碗很大,熬成的也一定是糖浆,不可能直接入口,必须用水稀释。很显然,元代文献中的这一款渴水,与《美食》中介绍的土耳其传统摄里白,确实有着大致相同的制作方法,属于同一类饮料。

当然,因为时代不同、风土各异,不同文化中的摄里白在选料上差异很大。元时,食用玫瑰在中国尚没有普遍种植,所以便不可能制作玫瑰渴水。但御方渴水开发了藤花:把半斤藤花放入六十斤水中,熬到只剩四十斤。以生绢过滤这些藤花汁,倾入一只小口缸内,然后放入官桂、丁香、桂花、白豆蔻仁、缩砂仁以及细曲、麦蘖,再兑入炼熟的蜜十斤。缸口经密封之后,静置以候其“熟”。这过程与玫瑰摄里白的制作接近,不过,惊人的是,此款饮料中放有酒曲与麦蘖,推测起来,应该为低度发酵的、含有酒精的甜饮,因此,藤花渴水的意义,尚有进一步探究的余地。

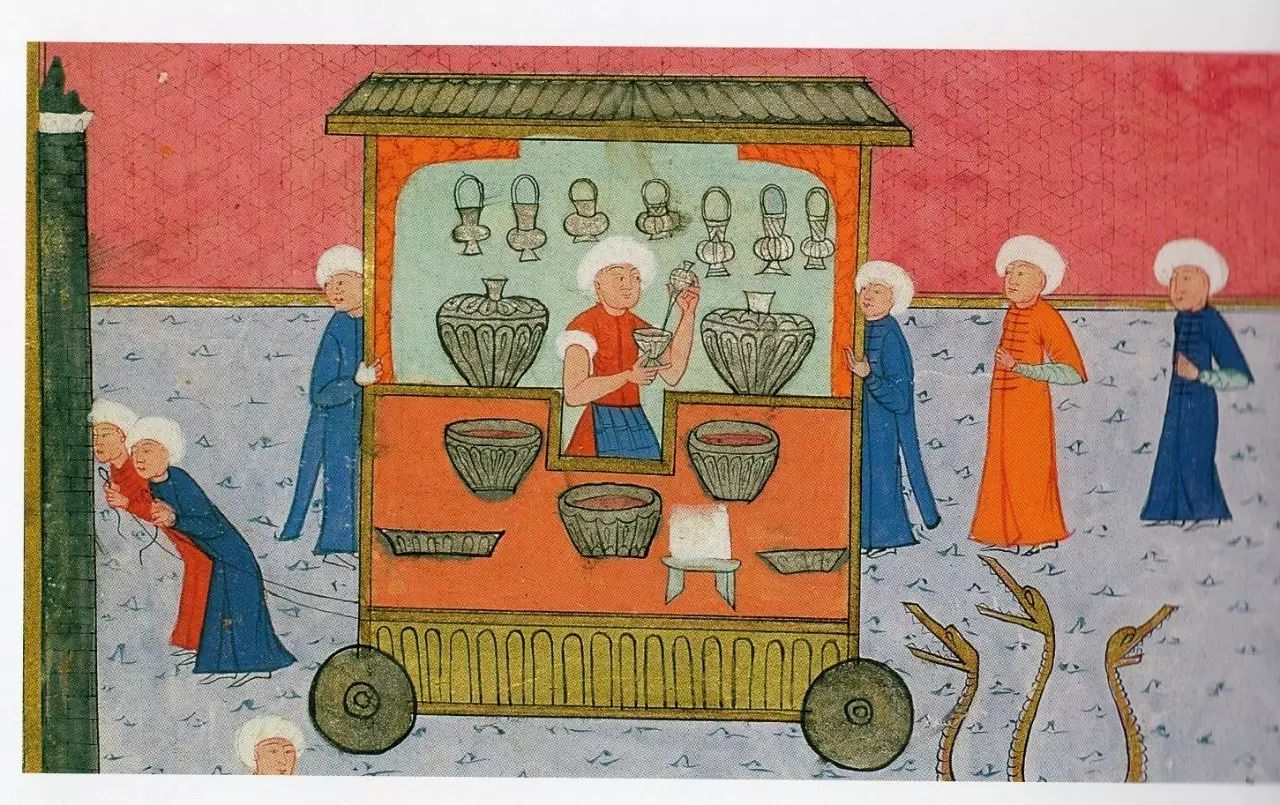

奥斯曼帝国庆典游行中的“摄里白出售亭”花车(本文作者供图)

如果做对比的话,《美食》中的造摄里白法,或者不加热,或者短暂加热,与之不同,中国古代文献中记载的渴水,更喜欢长时间地于火上熬炼。《回回药方》中记录的各款沙剌必、舍剌必也呈现为同一路数,如“舍剌比木失其”即麝香汤方是“慢火熬”,“舍剌必笋卜黎”即甘松汤方为“熬至半”“熬到至处”。宋岘先生考释中引用十三世纪伊斯兰医学家伊本·贝塔尔《药典》“水果饮料”的记述,也是把梨等几种水果“用文火煎熟”,可见,在历史上,伊斯兰世界制作摄里白亦曾讲究低火慢熬。