今天想通过捋顺消费演变的历史,来看看阿里巴巴、京东这样的电商,究竟是能不能瓦解所有的实体零售业态,还想看看未来零售的竞争,到底是哪方面的竞争。

百货和便利店是因为什么诞生的?

城市化先于大众消费的产生。

以日本为例,第一次世界大战的战时需求使得日本经济一片繁荣,也加速了日本城市化进程。

1920年东京人口占日本总人口的6.6%,1930年占到了8.4%。1940年超过了10%。

在这城市化的20年,东京电器(东芝前身)开始批量生产灯泡。同时出现的还有1923年开始的资生堂连锁店,日本第一次开始了培训经销商的体系,1925年宝塚大剧场开业,宣告了娱乐消费的开启。

在基础设施方面,日本第一条地铁线浅草-上野线开始运营。城市基础设施开始加速和扩大城市人的活动范围。

随着基础设施的建立,房地产商开始盖公寓,写字楼林立,

随着写字楼诞生了一批中产阶级消费者,百货公司应运而生,百货业态开始出现

,三越百货起于1929年,伊势丹起于1933年,位于浅草的松屋起于1931年。

第二年,也就是1932年,日本的无线广播收听人数突破100万,媒体从纸媒向广播发展,人们的消费生活以物质消费和娱乐消费的形式展开。

但是当时由于工业生产尚无法满足大众消费,多是以家庭手工业生产出来的,没有规模效益的商品单价昂贵,

此时的消费多是以社会中上层的消费者为主,百货的兴起为这类消费者提供了绝佳的购物空间。

但是无法规模化的商品无法使得大众进入消费社会。

在那时,美国已经开始上映了米老鼠,因为电视机已经开始普及。T型车早在1908年就成为了大众消费品,1919年欧洲的首款量产汽车雪铁龙A型也上市。

崇尚时尚的法国人也在那时用Chanel 5号香水宣告了中高层消费的崛起。

Walgreens则开创性地将药品,个户,报摊,烟草,餐馆,冷饮集合在一起,开成了连锁经营模式,极大地便利了城市人的消费,和百货公司穿插布局。

另一业态便利店也雏形初现,成立于1927年的7-11开始在达拉斯贩售鸡蛋牛奶面包和冷冻食品。

当时的美国作为世界领先的消费业态,而当时的日本十分崇尚美式生活,而这些业态也都被逐渐引进日本。

百货为什么会走上中高端定位这条路?

日本经济最快速的增长是1955到1973年。

随着生产效率的大幅提升,大众消费品开始崛起。第一个规模化的大众消费品类是家电。

1953年,三洋开始销售洗衣机,家电三大神器:洗衣机、电冰箱和电视机,开始大规模登上历史舞台,这期间孕育了松下、三洋、东芝等至今我们依然熟悉的企业。

当时诞生于1949年的优衣库还是一家小服装店。而后的1960年代是大规模生产汽车,当时的汽车厂商大多以性价比高的型号为主打,最突出的是丰田花冠,卡罗拉,同时期的马自达,斯巴鲁也都竞相开发小型汽车。

汽车的发展同时,索尼的前身东京通信工业研发了世界上最小的半导体收音机。

基础设施方面,1951年东京的羽田国际机场竣工。日本第一个特快列车开始在东京新宿运营。

交通的发展加速了地产的溢出效应,东京城市圈越来越大,就如同纽约一样。

公路的便利让沃尔玛等大卖场开始大规模扩张,日本的大荣超市等业态开始扩张,日本人学习美国的速度之快令人咋舌。美国的超市诞生可是经历了50年的变迁。

但无论如何大量生产,大量消费使得日本民众纷纷过上了朝思暮想的美式生活,人们崇尚越大越好,东西越买越多,越卖越贵,房子一直在涨,财富效益不断涌现,而此时的日本的老年人比例占5%-6%(这个数字和后面的老龄化形成鲜明对比,2004年日本的老年人比例占到了20%,预计在2034年达到30%)。

之后80年代日本又掀起了奢侈品的狂热。纷纷出国和在境内购买奢侈品,物质极大丰富之后,人们的物欲越来越膨胀。

再看二战后的美国,拥有私家车的户数占到了60%,私家车的普及成为了基础设施,让沃尔玛可以在郊区开Big Box,大规模运货车和大量私家车涌向郊区的大卖场。

同时最低工资法案出台,城市内早已成熟的街角杂货店业态无法承受高额的人工成本,美国的杂货店从40年代开始,逐渐将年轻的店员,变成了退休妇女,再由于70年代条形码的普及,杂货店直接取消了店员,只设置结账收银员,于是便利店的雏形开始出现。

由于便利店的效率提升,价格降低,百货店无法和拥有咄咄逼人的价格和极度方便的便利店相抗衡,百货公司开始定位中高端消费

,巨大的消费市场和财富效益,让欧洲的奢侈品LV,Prada等品牌大规模登陆美国,成立于1941年的Coach遇到了前所未有的压力,但这也为后面的轻奢策略奠定了基础。

美国和日本在消费升级的时候,发生了什么?

消费的升级让美国的业态更加丰富,第一家购物中心也于1954年在底特律开业

,容纳了1000家门店。

购物中心和百货公司的普及,使得商业地产的价值凸显,下一年,麦当劳开始连锁营业。

美国的大众消费开始掀起廉价文化。

而廉价文化是建立在效率的提升,包括生产效率和营运效率

。

廉价文化下的业态是城市内的连锁超市,连锁便利店,连锁餐饮,和郊区的大卖场。而百货则更加定位精英阶层。

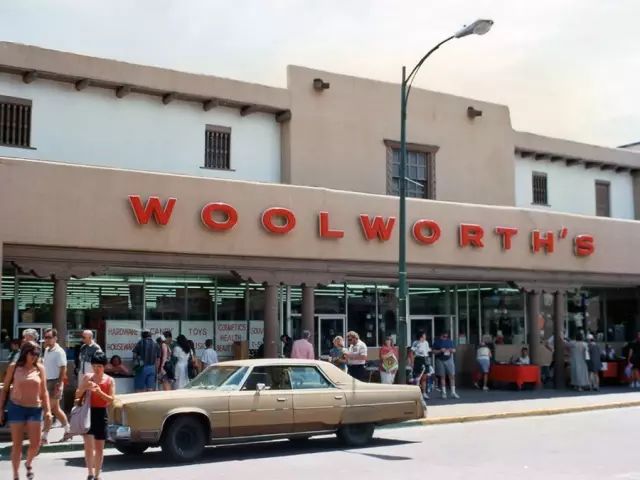

这是20年代-70年代美国零售业态发生的改变,至今都在稳定发展着,唯一的变化是集中度越来越高,梅西和西尔斯市场份额越来越大,沃尔玛也效率越来越高,这其中淘汰了效率较低的伍尔沃斯(自选模式和收款机的开拓者,但是因价格相比沃尔玛无优势而逐渐衰退)。

出现的挑战者都是商业模式创新的Costco等更便宜的竞争者。只是这些业态无一不受到地产和交通的制约。

但是直到Amazon的出现,才打破了地产的界限和消费者阶层的划分。

反观日本,类似的业态演变也在发生。

到了70年代,日本的超市代表大荣曾经在1972年销售额超过了三越百货,曾经也是非常轰动的新闻。

让人们看到了杂货商品的巨大市场,大众消费和廉价文化成为兴起。

百货店的业态开始并不是主流,人们开始思考如何增加超市的效率(就如同现今阿里巴巴和京东在思考如何占领日用百货和生鲜市场一样)。

美国的沃尔玛似乎是一个好案例,但是是建立在私家车渗透率极高和公路效率极高的基础设施之上,这真的适合日本吗?

直到日本第一家7-11的开业,这发生在1974年。

现在连锁便利店的销售额远远超过百货,成为了日本最典型的业态。因为日本拥有着美国没有的:城市密度。

什么才是零售行业的关键?

自从沃尔玛一统天下,很多零售从业者都看到的是规模效益,而

便利店的精髓在于密度

。门店密度越大,单次配送的效率越高,便利店的周转也就越快。而便利店的周转是经营的命根,周转速度越快,产品就可以越便宜,同时库存压力越小,门店的迭代越快。

比方说每件产品3%的净利润率,一年周转3次,年化的净利率就是9%,一年周转四次,就是12%。因此便利店是要建立在配送效率上,配送效率建立在门店网店的密度上。这是日本独一无二的优势。

因此,城市的基础设施规划,决定了不同的业态的适应性。

直到现在,超市在日本的发展都十分有限,而便利店的店效则高的惊人,百货业态则一直慢慢地衰老。

因此

零售的一切变革都是效率的进步。

在美国,伍尔沃斯用没有售货员,只有收银员的杂货店统一了杂货市场,胜在经营效率,而沃尔玛用供应链开创了新的秩序,胜在供应链效率。

在日本,效仿美国的大荣超市并没有成为主流业态,而是因日本独特的城市规划而诞生的便利店成为了主流。

百货业态永远是中高端的定位,购物中心为人们建立了场景和空间。

在中国,独特的饮食文化丰富了购物中心的业态。超市虽然也已经占领各大城市,但是伺机而起的便利店正在酝酿新的变革。

目前全中国一共有600万家,那些夫妻店,估计市场规模在7万亿左右,很多目前都是在亏损边缘,受困于低效的供应链。因此,过慢的周转和库存积压,使得行业整体提升空间非常大。

发展到这一步,马云和刘强东在争什么?

刚才我们回顾了美国和日本的消费历史,发现大众消费从大规模生产开始成为了主流,基础设施的建立和城镇特点决定了不同业态的竞争边界。

科技发展又让不同的业态效率提升成为了可能。

未来的中国应该是便利店和超市并起的环境。在超市的集中度经过连锁的方式提升之后,夫妻店是唯一没有被升级的业态。