你有没有过觉得自己做什么都无能为力的时刻?

比如:

在和父母的相处中,越长大,越不想和父母说心里话。

因为你觉得说了也没用,感觉永远得不到理解,只能“算了”,回避或放弃沟通;

在亲密关系中,和另一半一说话就吵架,你尝试了所有办法,就是无法改变现状,于是放弃;

在学习、工作中被欺负、受委屈,你一次次尝试求助,却无人听见,于是不再发出呼救的声音,直至把自己逼到抑郁的深渊……

面对家庭暴力、被伤害、被不公平对待等遭遇,很多人都会选择忍耐:

“忍一忍,或许就好了”。

这背后的根源,正是那种让我们觉得“做什么都没有用”的无助感在作祟,也就是美国心理学家马丁·塞利格曼提出的:

“习得性无助”。

它是怎么来的?为什么会让我们感到抑郁?我们又该如何克服“习得性无助”,走向幸福的人生?

为此,我们采访了马丁·塞利格曼。今年79岁的塞利格曼,毕生都在研究动物的无助和人类的抑郁,努力减少世界上的无助感,被称为“积极心理学之父”,但他也曾深陷抑郁症的困扰,也曾悲观、无助,关于习得性无助,他有话想对你说。

1967年,塞利格曼做了一个有名的动物实验。

他把狗关在笼子里,通上电,只要蜂鸣器声音一响起,就给狗实行电击,狗会因为疼痛到处乱窜,试图逃走,但始终无法逃出笼子。

在经历多次电击实验之后,狗放弃了抵抗,听到蜂鸣器的声音也不逃跑了,甚至在电击出现之前,它就倒地呻吟和颤抖,绝望地等待痛苦来临。

即便后来研究人员把笼子打开,狗也不再挣扎。

它们已经丧失了逃跑的能力。

对此,塞利格曼提出了

“习得性无助”

理论。

狗在一系列的失败经历中,发现自己的行为无法改变结果,

习得了无助的感觉

,于是即便在有能力避免被电击的新环境里,也会放弃任何反抗。随后塞利格曼做了一系列实验,发现这种习得性无助同样存在于人的身上。

他认为,无助的核心是:

一个人认为自己做什么都是徒劳无用的。

如果TA无论怎么努力,怎么付出还是会失败,TA就会产生强烈的失控感,慢慢地,就会产生放弃努力的消极认知和行为,

最终放弃所有挣扎,陷入绝望。

“当一个人认为自己无能为力时,就会变得抑郁和无助”。 塞利格曼在人类、狗、老鼠甚至在昆虫身上的“习得性无助”实验里,发现了8个症状:

-

被动

-

认知缺失

-

自尊缺失

-

悲伤,焦虑,敌意

-

食欲丧失

-

失眠

-

丧失攻击

-

去甲肾上腺素和血清胺缺

失

在确诊抑郁症的9个症状中,“习得性无助”的症状占了8个。因此,塞利格曼认为,习得性无助是确诊抑郁症一个很好的模型,而无助感的致命结果,就是让你失去生命的活力。

它是如何摧毁一个人的呢?

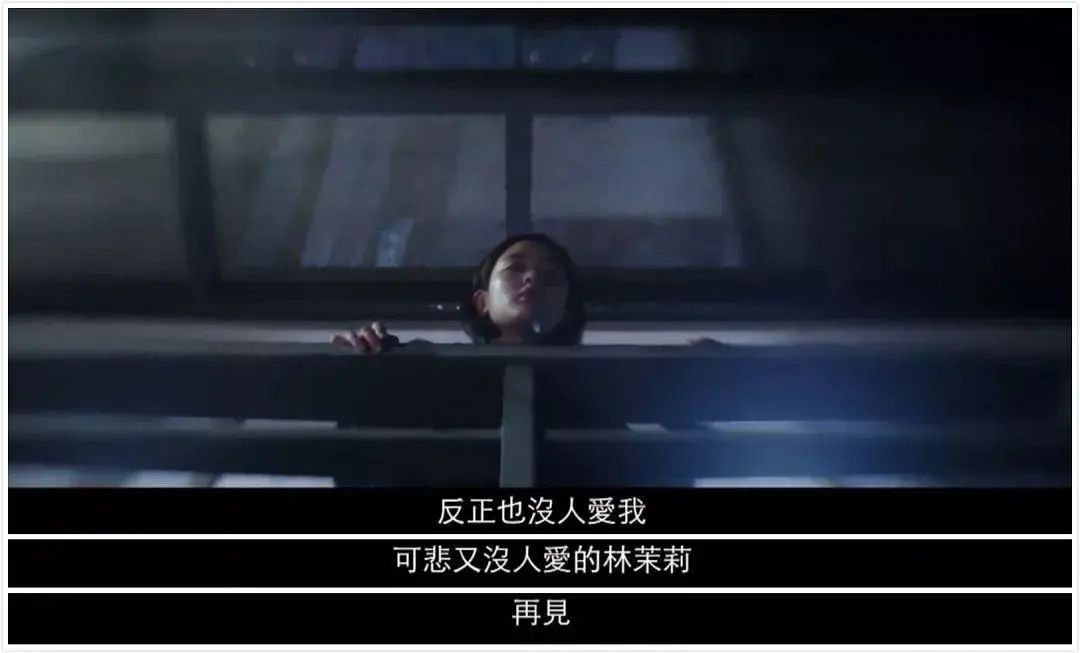

根据现实故事改编的台剧《你的孩子不是你的孩子》中,有一个单元叫作《茉莉的最后一天》:

品学兼优的高中生林茉莉,在16岁那年突然跳楼自杀。茉莉的妈妈在寻找女儿为什么自杀的过程中,发现凶手正是自己。因为她的控制欲,茉莉早已患上了抑郁症,而在此之前,茉莉曾多次对妈妈释放出求救信号。

茉莉最喜欢写小说,但妈妈一味逼她学数学,很多次她都尝试告诉妈妈,自己想读中文系,想写小说,然而妈妈的回应永远都是嗤之以鼻。

即使功课考到第一名,妈妈也只是不断地否定和打击: “要不是我盯着你,你以为你可以考第一名?”

而每次考不好的时候,茉莉就会在手腕上划下一刀又一刀,这样回家被妈妈打的时候就没那么痛,她一直希望有一天,妈妈能够看到这些伤痕,可能会难过,会跟她道歉:“茉莉对不起对不起……”她渴望妈妈能够看见她的痛苦和无助。但是一次也没有。

直到茉莉和妈妈分享自己获奖的小说的时候,却换来一句:“作文写再好有什么用?还不如做多几套数学题……”她终于

放弃了,彻底放弃了。

“反正也没人爱我,可悲又没人爱的林茉莉,再见。”

生活中有多少人,在现实的

一次次

击溃下习得性无助,变成了可怜的茉莉呢?

不。 在塞利格曼看来,我们完全有能力找到另一条路。

在习得性无助理论发表50年后,塞利格曼的伙伴史蒂夫·梅尔的一个研究颠覆了原有的习得性无助理论,即:

无助不是后天习得的,而是哺乳动物对长期不良事件的默认反应。控制,才是习得的。

习得性无助“默认”的反应,就是你在内心深处已经妥协: 我无法逃离糟糕的境地,我无法反抗当下的命运,我做的努力都是徒劳的,我除了忍受别无他法……

但塞利格曼研究习得性无助,不是为了检验这个理论,而是想知道,能否通过努力减轻患者的痛苦。他和研究人员做了两种实验,试图找到对习得性无助“免疫”的方法。

第一种实验,是预防习得性无助。他们先让狗学会用鼻子推动面板,来关闭吊床上的电击,即习得了控制电击的能力,然后再给它们施加电击。

结果发现,狗很容易就学会了在穿梭箱里跳过障碍物,逃避电击。他们认为,是因为这些狗相信自己拥有控制电击的能力,所以不会放弃。可是,如果狗已经习得性无助,该如何对它们进行治疗呢?

第二种实验,便是探讨如何治疗习得性无助。塞利格曼和研究者们从行为疗法中获得了灵感。比如,患有蜘蛛恐惧症的患者,被迫忍受蜘蛛出现在面前,直到发现并没有不好的事情发现,他们就被治愈了。

于是,他们决定让那些无助的狗,知道自己能够控制电击。他们在关着狗的穿梭箱里,来回拖拽被电击的狗,让它们逃离被动承受电击的状态,明白跑到巷子的另一边,是可以有效躲避电击的。经过几次拖拽后,狗狗们活跃了起来,并且开始自主地躲避电击。

最终,每只习得性无助的狗,都被治愈了。

塞利格曼告诉我们,通过关闭人类大脑的中缝背核,并且刺激腹内侧前额皮质,人类的抑郁症很可能会被治愈。

但是,塞利格曼也提到:“目前我们还没有发明出非侵害性的技术,来在人类大脑中实现这个操作。

不过未来十年,在寻求更好的治疗抑郁症的解决办法时,对人类大脑的超磁刺激(transmagnetic stimulation),以及光激发技术(optogenetics)可能很有希望更好地治疗抑郁症。”

简单来说,塞利格曼认为

人类有大脑皮层,能让我们在一次次的不良事件中,在一定程度上重新习得人生的控制权。

也就是在经历磨难之后,我们能在那些痛苦的经历中习得控制的能力,有力量去对抗过去经历的无助感,重新掌控自我。当然,这并不容易。

在塞利格曼看来,如果你抑郁了,应该寻求专业人员的诊断和帮助,使用常规的认知疗法、行为疗法,以及服用药物。

除此之外,我们还可以改变自己的归因认知模式。产生无助感的归因模式有三个特质,即:

内在的:

人们把问题归结为自己的内在原因,觉得自己一无是处,觉得一切都是自己的错,低自尊状态。

永久的:

认为自己会在未来很长一段时间内,都会很无助,自己遇到的问题是不可能会被改变的。

普遍性的:

觉得自己不仅在这一个问题上是无助的,会把无助感扩散到生活中的方方面面,遇到什么问题都觉得无助。

当我们出现这些归因模式时,提醒自己: 我是不是还有别的路可以走?我是不是还可以做点什么?我是不是还可以寻求别人的一点帮助?

然后,从一点点小事情开始,慢慢尝试对抗,或者逃离。比如:

你觉得和父母无法沟通,无法逃离父母的控制,是否可以多给自己一些时间,慢慢强大起来,强大到足够和父母建立起让自己舒服的界限感,甚至离开父母的控制;

你觉得和另一半无法沟通,想放弃这段关系却又不舍得,又不知道如何改变,是否可以暂时不理会这段关系,逃离出来……

当然,还有很多单靠我们自己,很努力仍然没有办法的情况。比如自杀求助被嘲笑,遭遇家暴但无力逃离,遭遇校园暴力、职场霸凌无力抵抗,妇女被拐卖无力逃离,等等……

这些情况,则需要更多外界的善意和力量。那些善意,会成为一道照进黑暗里的光,帮助他们习得控制感,让他们知道,他们有能力逃离无助的深渊。