2020年11月18日,美海军少将、潜艇项目执行官戴夫·戈金斯在海军潜艇联盟(Naval Submarine League)举办的年度研讨会上表示,美海军已经开发并演示了一种用于超视距瞄准解决方案的潜射无人机系统(SLUAS),并已于2020年9月形成初始作战能力,开始列装潜艇部队。根据相关公开信息,该无人机很可能是由美国AeroVironment公司开发的“黑翼”无人机,是海军“针对机动目标的潜射无人航空系统赋能先进武器”(AWESUM)项目成果。

潜射无人机是由潜艇或无人潜航器携载并通过鱼雷发射管、导弹发射筒或其它专用装置发射,承担侦察监视、目标定位、通信中继、电子对抗、战损评估、诱饵、攻击等作战任务的无人机

。潜射无人机可有效克服水下装备侦察能力弱、指挥协同难度大、水下通信困难等不足,从而提高综合作战性能。

美军最早的潜射无人机是由洛克希德·马丁公司和诺斯罗普·格鲁门公司联合研制的“海上搜索者”潜射无人机,1996年美国海军从“阿什维尔”号潜艇成功试射该无人机,潜艇在潜航状态下伸出天线对无人机进行遥控,这是世界上首例潜射无人机的尝试。

“海上搜索者”长1.9米,重66千克,航程370海里,最高航速300节,巡航时间2小时,可携带9千克的战斗部,无人机采用可折叠机翼,从潜艇的标准鱼雷发射管发射。该无人机可进行监视、侦察、搜索、武器瞄准、战损评估等工作,也可以对敌方目标进行轻度攻击。

1997年,美海军提出“俄亥俄”级核潜艇的加装计划,分别授予洛·马公司和通用动力电船公司合同,要求开发能从“俄亥俄”级潜艇发射的潜射无人机。然而,该项目由于改装日期无法确定而被搁浅,直到2002年随着4艘“俄亥俄”级潜艇改装巡航导弹核潜艇工作的开始才又被重新提起。2003年,DARPA再次授予这两家公司合同,要求对所提出的“潜射与回收多功能无人机”(MPUAV)进行可行性研究。

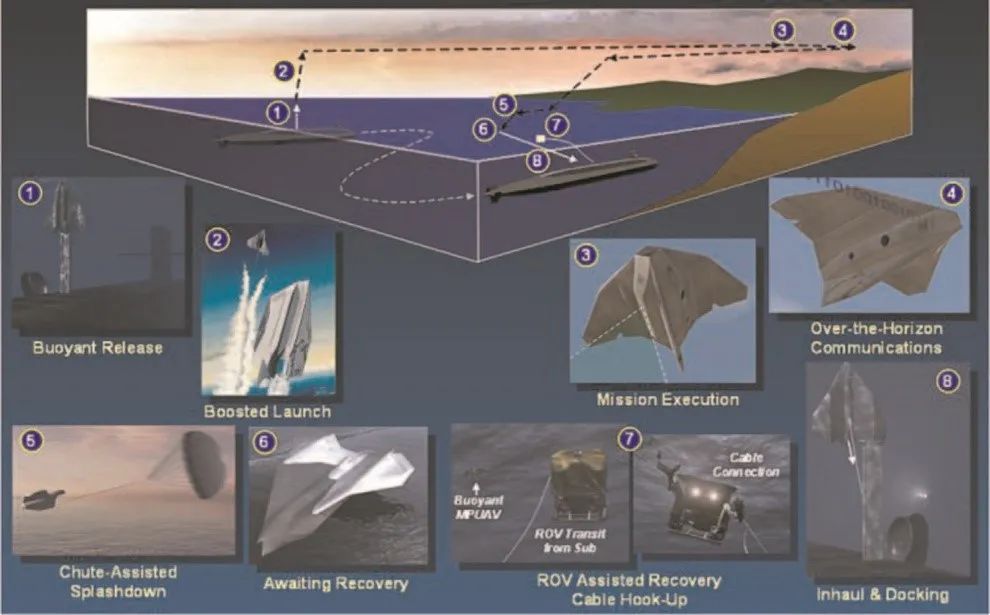

在MPUAV项目下,洛·马公司提出了“鸬鹚”无人机装备概念,该机采用涡扇推力,重4.1吨,机长5.8米,翼展4.86米,可携带453千克的载荷,最高航速约880千米/小时,巡航速度约550千米/小时,最高飞行高度10700米,作战半径达900多公里,可持续飞行3个小时。

“鸬鹚”无人机主要用于军事侦察,也可携带数枚导弹对岸上目标实施攻击。此外,“鸬鹚”在加挂特殊吊舱的情况下,还可将特种侦察装置投放至敌后。按照设计,“鸬鹚”平时储存在发射筒中,使用时由潜艇水下释放,然后利用火箭助推器加速出水,在空中展开机翼和启动涡扇发动机。

“鸬鹚”无人机原计划用于“俄亥俄”级核潜艇。2007年11月中旬,美海军一艘“洛杉矶”级核潜艇搭载了“鸬鹚”无人机在大西洋海域试飞,这也是美海军核潜艇第一次无人机弹射试飞。但该无人机不具备水下航行能力,必须由潜艇释放ROV进行回收,回收过程中会对潜艇的隐蔽性和安全性造成不利影响。后来,由于资金短缺,该项目随后被无限期搁置。

2003年,诺·格公司也提出自己的潜射无人机方案。该系统被称为“隐身低成本发射舱系统”(SACS),它利用鱼雷发射管发射并采用模块化技术,同时力求发射模块与武器最大限度的兼容。这项技术无需对潜艇做大的改动,可为海军潜艇部队挖掘各种武器和无人机在潜艇应用中的可行性,从而大大减少为潜艇使用专门武器所付出的开发成本。

21世纪初,美国科尔摩根公司(Kollmorgen)也研发了一种潜射无人机——“海上哨兵”,该无人机为不可回收型,可以用来遂行ISR任务,收集潜艇潜望镜范围外的战术数据和目标信息。其通过潜艇通用模块化桅杆(UMM)发射装置进行发射,该无人机的机翼和尾翼在潜望塔中时处于折叠状态,在发射过程中进行展开。

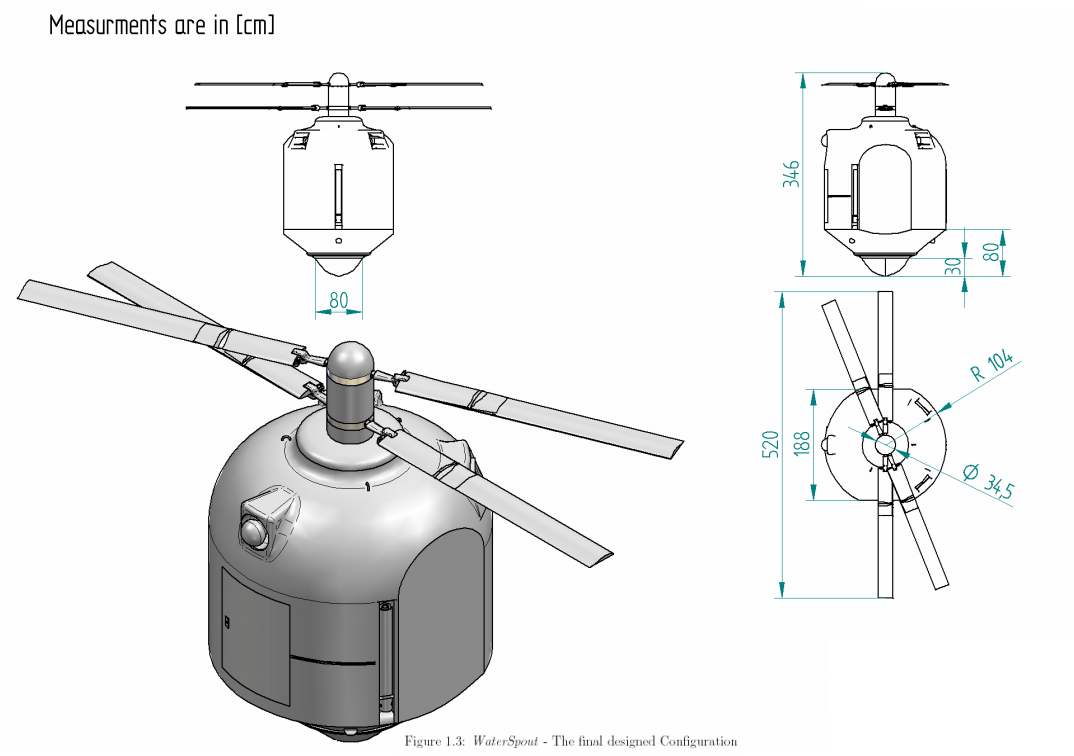

2007年,美国宾夕法尼亚州立大学提出来一种名为“水龙卷”的无人直升机,该无人机能够部署在潜艇上,通过潜艇导弹发射口释放后,利用浮力上浮到水面,然后通过螺旋桨垂直从水面起飞。该无人机还具备搭载两名乘员的能力。

2.6

“弹簧刀”(Switchblade)/“黑翼”(Blackwing)

2011年,美国海军计划将AeroVironment公司设计的“弹簧刀”无人机发展为一种一次性潜射无人机。为此,海军委托雷声公司开展“潜艇超视距建制能力”(SOTHOC)项目,雷声公司开发了一种用于潜艇发射“弹簧刀”的水下运载器(SLV)。“弹簧刀”是一种小型无人机,长45厘米,重2.5千克,2012年,美海军通过潜艇发射了“弹簧刀”。发射前,“弹簧刀”置于水下运载器中;发射时,水下运载器通过潜艇的废物处理口弹出,下沉一定距离后,脱离配重并对浮筏充气上浮至海面;“弹簧刀”在海面以运载器为平台,利用风向标测定风向,然后运载器倾斜至35°以类似陆上发射的方式射出。无人机安装了传感器和数据链设备,控制软件与潜艇BYG-1作战系统集成,潜艇在水下可直接操控无人机,或由无人机自主飞行,向潜艇不断传送传感器和通信系统的更新信息,完成侦察、巡逻、远程监控等任务。

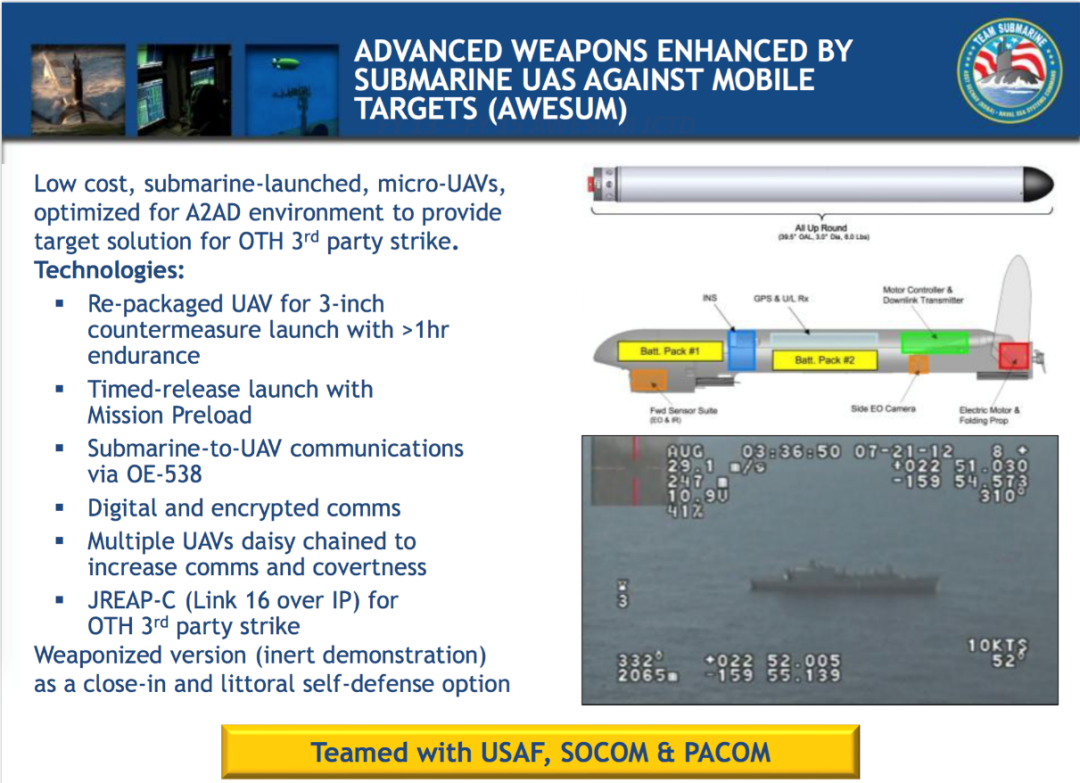

基于“弹簧刀”的开发经验,AeroVironment公司于2015年研发了“黑翼”小型低成本无人机,该无人机是海军“针对机动目标的潜射无人航空系统赋能先进武器”(AWESUM)项目的一部分,用于应对在“反介入/区域拒止”环境中第三方发起的超视距攻击,于2016年被美海军用于攻击型核潜艇和巡航导弹核潜艇以及无人潜航器上。“黑翼”无人机折叠存放在潜艇3英寸的对抗装备发射管中,续航时间超过1小时;可根据预先制定的任务计划定时发射;可以通过Link 16数据链与潜艇进行数字和加密通信(潜艇-无人机之间则通过OE-538进行通信),提供目标信息,执行ISR任务,并能装备武器为潜艇提供额外保护。“黑翼”无人机在完成任务后,还具有自动销毁能力。

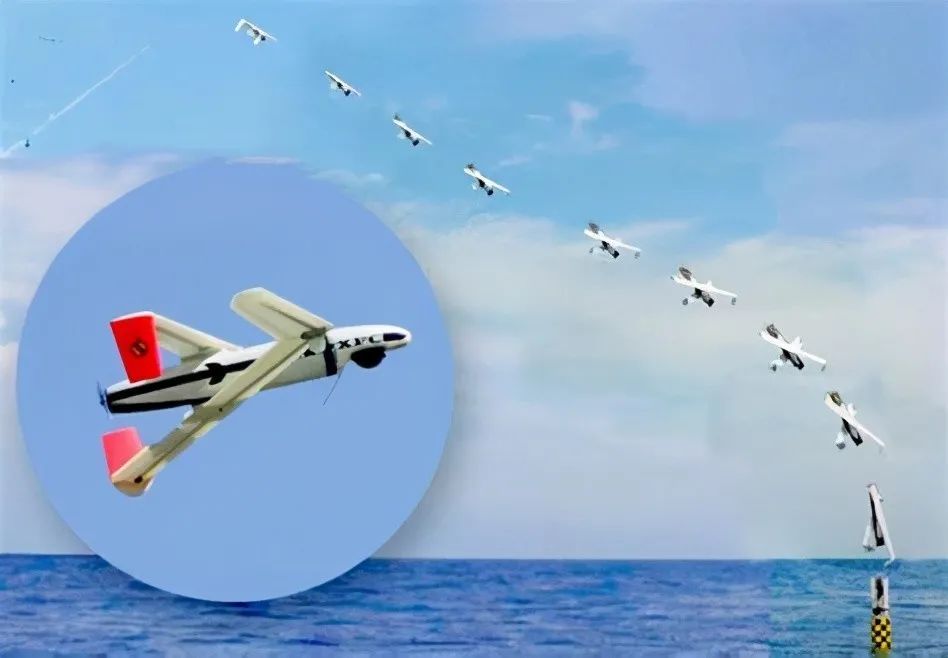

2013年12月,美海军宣布从“洛杉矶”级潜艇“普罗维登斯”号的导弹运载系统标准鱼雷发射管上成功进行了XFC无人机潜射试验。该无人机被放置在称为“鲂鮄”(Sea Robin)的发射系统中,采用X型折叠翼结构,由燃料电池提供动力,最高航速52节,且能以30节速度巡航6小时。XFC能够向潜艇及水面支援舰船传输图像,还可以装载光电/红外传感器来完成ISR等任务。

2016年8月,洛·马公司成功完成利用“枪鱼”(Marlin)MK2无人潜航器发射多任务微型无人机“矢量鹰”的演示验证。该公司表示这是世界上首次从自主水下航行器发射无人机。在演示中,Submaran无人水面艇接收到地面控制站发出的指示后,通过水声通信系统向“枪鱼”MK2无人潜航器发出指令。随后,该无人潜航器基于该指令发射一个装有“矢量鹰”固定翼无人机的浮仓。浮仓露出水面后无人机发射升空,并按照预定飞行路线执行任务。三型无人装备都将其运行状态传输给地面控制站,以保持态势感知,并接受指挥控制。

潜射无人机的研发涉及多项关键技术,包括

发射回收、动力装置、机翼折叠、通信技术

等,对于潜射这一特殊发射环境而言,无人机的发射回收技术最为关键。

潜射无人机最大的技术难点就是其发射技术,总结国外潜射无人机发射方式,可分为水上发射和水下发射。

(1)水上发射

水上发射是指潜艇在上浮状态时采用与陆上发射箱发射方式类似的方式,将无人机直接发射出去,也可以通过模块化桅杆等升降装置将发射装置或无人机伸出水面后再发射。水上发射技术难度较低,但容易暴露潜艇,因此近年来已基本不再使用。

(2)水下发射

水下发射指潜艇在较深的潜深从水下发射无人机,保证潜艇的隐蔽性和生存力,是目前发射技术的主要发展方向。根据封装形式的不同,可分为湿式发射和干式发射2种。

湿式发射不采用密封的运载器,无人机以“裸机”的形式在水中航行,一般需要进行水密处理,湿式发射又可分为水下点火和弹射出水空中点火;干式发射则是将无人机装在运载器内,运载器从潜艇中弹出并在水中航行,一直将无人机送至水面,然后再发射升空。

|

发射方式

|

描述

|

优缺点

|

典型应用

|

|

水上发射

|

潜器上浮至水面或半潜状态通过升降装置直接发射

|

优点:技术难度低

缺点:潜艇容易暴露

|

“海上哨兵”

|

|

水下发射

|

湿式发射

|

水下点火

|

无人机直接从水下点火发射

|

优点:发射前机翼展开,提高可靠性;便于回收

缺点:助推火箭燃气排导问题,潜艇适装性要求高

|

“鸬鹚”

|

|

弹射出水空中点火

|

由艇载发射装置直接弹射出水,空中完成点火及翼面展开

|

优点:作战反应速度快

缺点:弹射过载大,难以回收

|

/

|

|

干式发射

|

无人机装在密封的运载器内,运载器(分为有动力和无动力)通过鱼雷发射管或其他发射装置发射出水后,发射无人机

|

优点:避免了湿式发射的密封抗压问题,潜艇改动小

缺点:难以回收

|

“黑翼”、“矢量鹰”、XFC

|

理论上,潜艇/UUV上的任何外孔道都能够成为潜射无人机的发射通道,如图10所示,美海军提出的潜射无人机发射装置可包括鱼雷发射管、导弹发射管、通用模块式桅杆、对抗发射系统、垃圾处理单元等。

根据NAVSEA此前发布的信息,美海军最新采用的潜射无人机系统将通过一个直径3英寸的弹射管进行发射,这种发射管本用于发射声呐浮标、照明弹和电子对抗装备等。美海军列装的每艘潜艇都设计有这类发射孔,因此理论上都具备配备潜射无人机系统的能力。

潜射无人机的回收可分为水上回收和陆上回收两种,因战术使用等原因一般采取水上回收的方式。潜射无人机可采用其他无人机普遍使用的伞降方式,通过配备回收伞、控制机构等进行回收。水面回收还需要配备能够使无人机降落后浮在水面的漂浮系统,包括采用密封结构防止盐雾海水的侵蚀。如需回收到潜器内,则还要解决机翼的再次折叠以及捕获、拖曳和对接等问题。如美海军“鸬鹚”无人机就是在完成任务后,航行到指定回收点上空,关闭发动机、密封进气道和排气装置后,打开降落伞落入水中,漂浮在海面等待回收。随后,潜艇发射一台遥控航行器,通过声呐发现无人机并将缆绳系在无人机的回收绳上,然后拖曳回潜艇发射管。

目前,

包括最为成功的“黑翼”在内的部分潜射无人机,采用一次性使用的方式,无需回收

。这种方式能够较大降低无人机的研制难度,造价也相对较为低廉。

潜艇/UUV具备水下巡航时间长、隐蔽性强、突击能力强等诸多优点,但也存在着态势感知、通信等方面能力的局限。为潜艇/UUV装备潜射无人机,能够将二者优势结合,带来作战方式的变化。目前来看,潜射无人机的应用模式主要有以下几种。

潜射无人机能够执行全天候的ISR任务,无人机升空后,有着潜艇无法比拟的高度优势,较高的航速和较远的航程也能有效弥补潜艇侦察设备的距离限制,能够进行更大范围的侦察以及抵近侦察,搜集潜望镜视距外的战场环境信息,对目标进行跟踪监视等ISR工作,还可以对目标的毁伤效果进行评估,并通过通信设备将相关信息传输给潜艇或其他作战单元。

利用无人机的侦察探测和目标指示能力,能够引导潜艇对敌方陆上目标、舰艇、空中目标进行攻击,同时能够避免潜艇使用自身探测装备导致的暴露,增强了潜艇的隐蔽性,保护潜艇安全。此外,配备战斗部的无人机也可自主对水面和空中目标进行攻击,或利用无人机蜂群进行编队作战。

无人机还可以承担通信中继的功能,将潜艇搜集的情报通过卫星等通信系统发送给己方指挥部,也可以将指挥部的指令信息或分发的战场环境信息传递给潜艇,提高潜艇的隐蔽性和安全性。同时,无人机作为通信中继能够大大扩展通信距离,提高了远距离打击的命中概率。