天赋决定下限,

努力才决定上限。

来源: 一日一度

1985年,芝加哥大学教授,

Benjamin Bloom调查了120个,

来自各行各业的精英人物,

最终得到一个令人失望的结论:

所谓天才,并不能从青少年时期就发现。

没有任何一个普遍适用的指标,

暗示某个孩子将来会成为行业顶尖人物,

智商测试与他们最终在这个行业的成就,

并没有那么强的相关性。

唯一呈现出强烈正相关性的是:

这些被调查者,无一不是投入大量时间,

刻苦训练,反复钻研自己手中的业务。

研究一度引起很大的反响,

不少学者跟进,从事后续研究。

因为大家都很好奇一件事:

"如若天才不是与生俱来的,

是否意味着,我们能够训练出天才?"

1993年,迈阿密大学的Anders教授,

来到柏林音乐学院,将学生分成三组:

普通学生,优秀学生,卓越的学生。

调研结果表示,普通学生,

练琴的时间总计在4000小时左右,

优秀的学生,大约在8000小时候左右,

而卓越的学生,没有一个人低于10000小时。

他将这个发现写成论文发表,题目叫:

《有目的的训练在专业人才培养中的作用》。

又过去了十几年,一名畅销书作家,

Malcolm Gladwell,将该论文写进了新书,

《异类:成功人士的故事》,

他在书中指出:"人们眼中的天才,

之所以卓越非凡,并非天资超人一等,

而是付出了持续不断的努力。

1万小时的锤炼是任何人,

从平凡变成世界级大师的必要条件。"

这就是著名的"一万个小时定律"。

Malcolm Gladwell想告诉人们:

优越的智商和与生俱来的天赋,

并非决定一个人成为行业精英的关键,

那些最终攀援到顶峰的人,

不管面对的是何种枯燥、艰难,

和令人厌倦的练习。

他们都会付出远远超过常人的代价,

以抵达他们心中的彼岸,

并永远觉得不够满足。

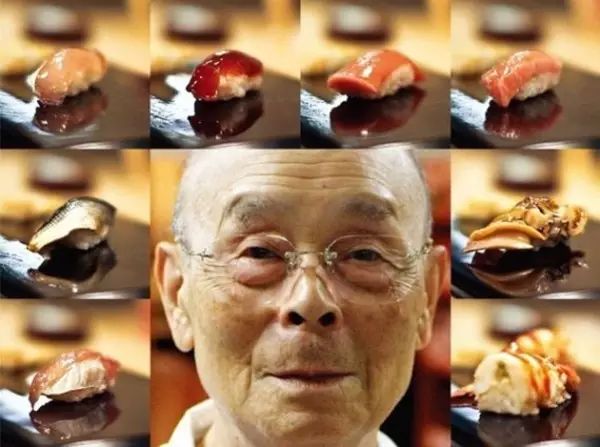

有 "寿司之神"美誉的

小野二郎先生不止一次说:

"一旦决定好职业,

你就必须全心投入工作之中,

你必须爱自己的工作,

千万不要有怨言,穷尽一生磨炼,

而这就是成功的秘诀。"

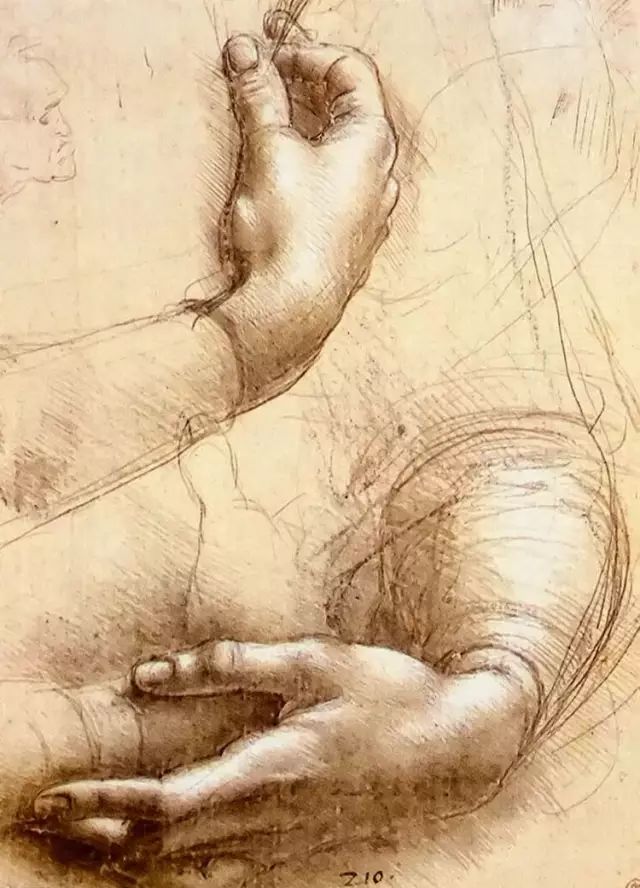

在读小学一年级的时候,

就有人告诉二郎,

"人生所有的幸福与成功,

都是靠一双坚毅的手换来的。"

二郎去寿司店学习寿司,被告之:

"这可能需要耗费你一辈子的时间。"

但他还是义无反顾,从拧毛巾开始学习。

滚烫的毛巾根本拿也拿不住,

很多学徒连这一关都过不了就跑了,

但二郎却一天又一天坚持下来,

耐着性子,忍受寂寞,

不断磨砺自己的心。

将拧毛巾这样枯燥的事,

练到炉火纯青的地步后,

要花去十年的时间了解食材,

要掌握如何处理一流的食材,

想尽一切办法将其鲜美发挥到极致,

然后做了200次或更多的煎蛋后,

才可能偶尔成功那么一次。

但这是这样的一次成功,

已经为他打开了新世界的大门。

全世界各地的名厨吃了二郎的寿司后,

都会惊叹:这么简单的东西,

它的味道何以能够如此有深度?

二郎说:"因为这是极简的纯粹,

我日复一日做着同样的事情,

总是向往能够有所进步,努力达到巅峰,

但没人能知道巅峰在哪儿,

所有我永远不会觉得完美,

那就必须时时刻刻磨炼手艺。"

诚然,谁也无法否认,

拥有超拔天赋的人,头脑聪明的人,

比资质普通的人要来得事半功倍。

但天赋决定的不过是下限,

真正的上限,取决于努力的程度。

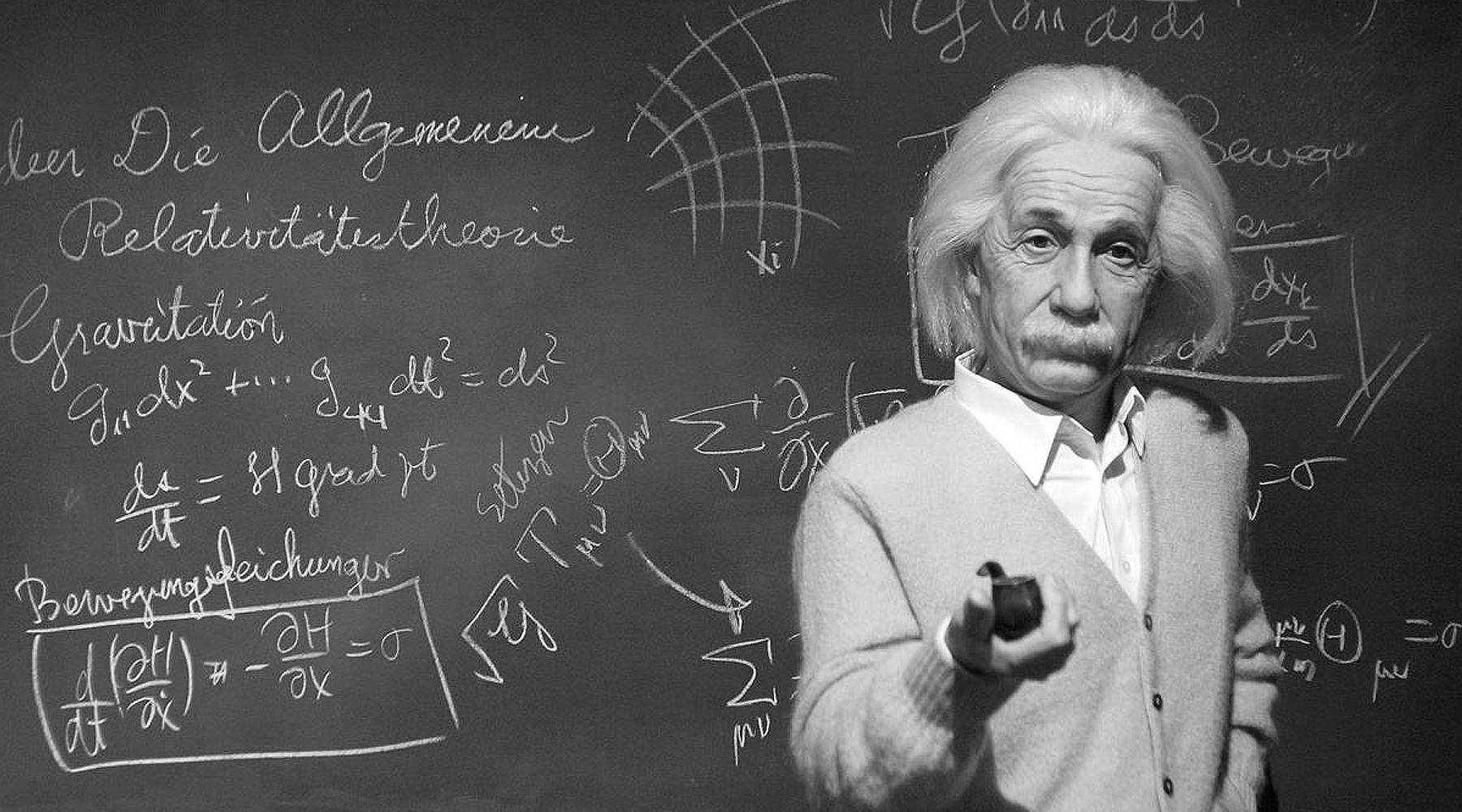

在西方音乐史上,人们常说,

"如果你相信这个世界有天才,

那莫扎特肯定是其中一位。"

他拥有绝对音感,14岁时,

在罗马的西斯廷小教堂,

听了一首经文歌的演唱后,

就能凭记忆把一个个音默写出来。

经文大约有两分钟长,有好几个声部。

难怪歌德曾说莫扎特是,

"神的创造力在人间的化身"。

但实际上,莫扎特并非音乐史上,

最早熟的少年作曲家。

这个荣誉应该颁发给,

舒伯特和门德尔松。

但是,莫扎特到了20岁后,

以惊人的速度轻而易举地,

完成了一部又一部传世杰作。

作品一气呵成,几乎没有修改。

这一切都是建立在他的勤奋之上,

他14岁就钻研过《算术的艺术》、

《计算艺术与代数》。这种经历,

培养了他对数理逻辑的形象思维,

并以此为基础,对其它音乐家的作曲,

进行了大量对位分析、研究。

在他逝世后,人们还发现,

他藏有诗集、剧本、作曲技巧理论、

哲学论著等46本书,涉猎极其广泛。

他至死也没有放弃对知识的渴求。

莫扎特曾不无骄傲地说:

"人们以为我的艺术得来全不费功夫。

实际上,没有人会像我一样,

花这么多时间和思考来从事作曲;

没有一位名家的作品,

我不是辛勤地研究了许多次。"

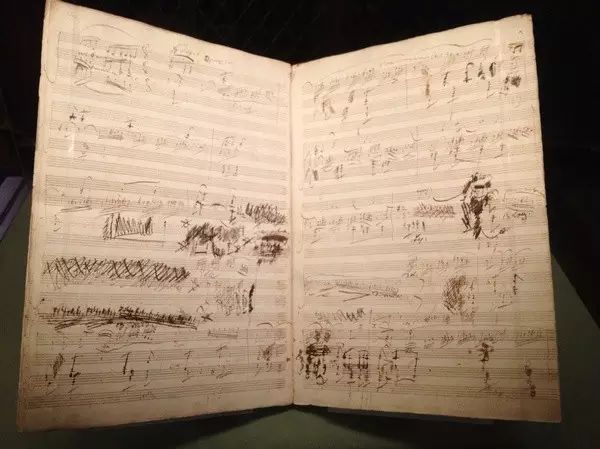

贝多芬的谱子,涂涂改改

莫扎特的谱子,一气呵成

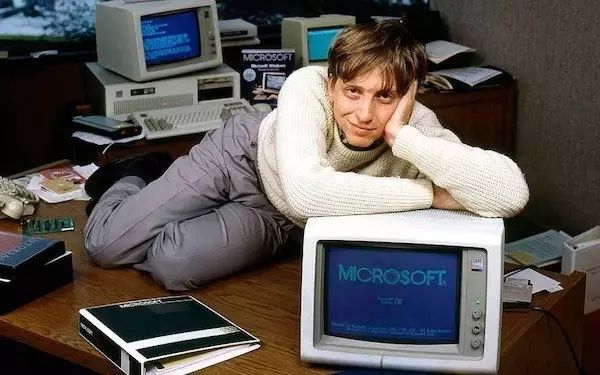

21岁,比尔·盖茨从哈佛退学,

1975年,与好友保罗·艾伦一起,

创办了微软公司。1995-2007年间,

盖茨连霸世界首富长达20年。

谁也无法否认盖茨优良的基因和傲人的智商,

但艳羡盖茨的人们,又有多少人知道,

从16岁起,他就和同学为ISI公司编写,

薪水管理软件,只是为了免费使用电脑。

为了完成任务,两人几乎整日埋头工作,

废寝忘食,平均每天在机房工作8小时,

有一次甚至超过20个小时,

苦苦支撑了八个礼拜才走出电脑室。

上大学时,盖茨的学习方式,

更是让室友们感到无比惊讶:

"他的习惯是一次学上36个小时,

或者更长时间,然后睡10个小时,

出去吃个披萨,再回到书桌前。

哪怕是从凌晨3点醒来,

他也能立马做到投入学习状态。"

而他从哈佛辍学时,

早已不间断地练习编程7年。

1979年,涩谷区神宫球场外,

已然29岁的村上春树,

突然起了一个念头:我要写一部小说。

在此之前,他不但没写过小说,

而且债台高筑,还要兼读大学,

为了经营好自己的爵士酒吧还债,

不得不每天工作16个小时以上,

拿他自己的话说:

"犹如驴子拉磨一样度过整整七年。"

在写出《且听风吟》《1973年的弹子球》时,

为了不影响正常经营酒吧,

不得不在凌晨3点到天亮这段时间内,

一个字一个字地写自己的小说,

花去整整半年才写出《且听风吟》。

在成为职业小说家之后,

村上每天早上4点准时起床,

一直写到中午12点方才停笔,

犹如机器一般准时和刻苦。

而且早在少年时期,

村上看遍了身边能找到的一切小说,

"在我同年龄的人中,

绝对找不出第二个人来。"

村上在随笔中说:

"写小说的门槛或许很低,

脑袋聪明人恐怕干不了这件事,

因为对于他们来说,

要写一本还像模像样的小说,

并不是一件难事,

所以可能写得差不多,

就觉得枯燥无味,丢在一边了。

而要年复一年不断打磨字句,

不断突破自己的界限,

就要像我这样资质不高的人,

一直坚持不断地写。"

"极简主义"作家雷蒙德·卡佛,

在《我们需要享受改稿的过程》中写道:

"第一稿是非常重要的一稿,

但接下来的几周、几个月内,

我可以把一个短篇重写二三十遍,

我的短篇《邻居》一开始的篇幅,

是后来定稿的10倍。"

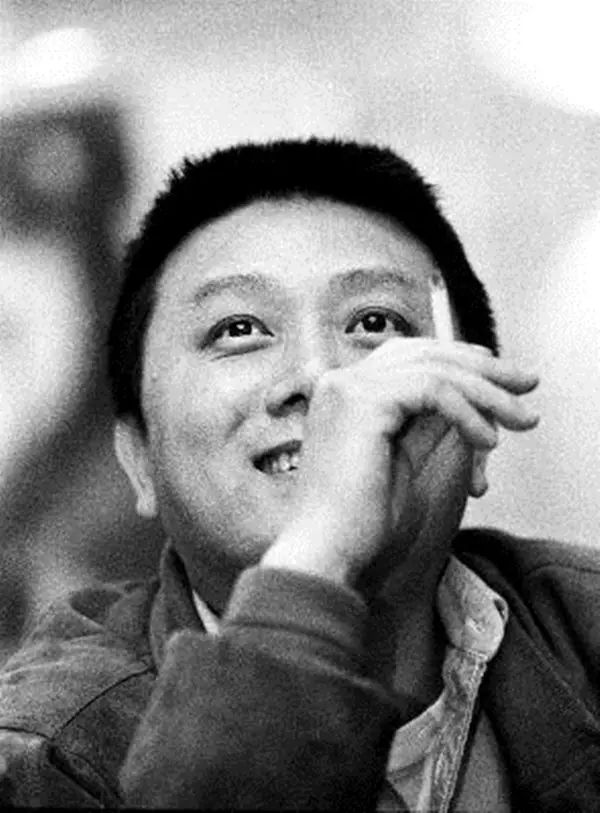

一如当初王朔的处女作《空中小姐》,

3万字的小说来回改写了9遍,

前前后后加起来有100万字。

只要凭借足够的努力,

即便是很晚的时候才起步,

也能够赶上那些懒洋洋走路的聪明人。

被称作建筑鬼才的安藤忠雄,

早年花了很大的力气去打拳击,

当意识到自己无法站上拳坛顶峰时,

他整个人陷入了深深的迷茫。

直到一天翻阅图书,

看到建筑大师柯布西耶的作品,

才开始全凭自学研习建筑。

在接受函授教育的过程中,

有整整一年,他几乎未曾出门,

从早晨9点学到凌晨4点,

把建筑、室内设计、美术印刷,

所有与造型相关的东西专心学遍。

为了开拓自己的眼界,

1965年,安藤又带着打工赚的钱,

沿陆路从西伯利亚到欧洲,

孤身一人,一路浏览各种建筑。

一天走到15个小时以上,

因此才建立起强大的知识储备。

"半途而废是不行的,

必须全力以赴地学习。

必须自己对自己加压,

要不就不能掌握真本领。

我1965年的欧洲纵断旅行时,

一天走50公里。坚定自己的意志,

当机立断,杀出一条血路。

轻松的路是没有的。"

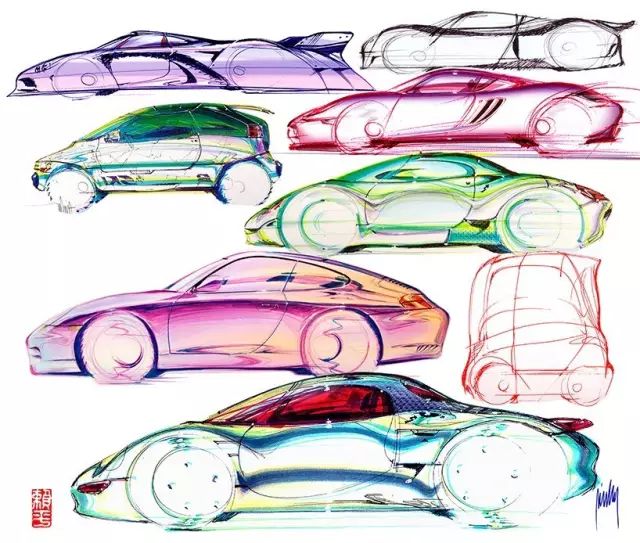

在成为汽车设计师前,

赖平荒废了整整20年。

他从小就是个顽劣的孩子,

总是跟父亲作对。

16岁辍学去港口当船工,

留长发,听摇滚,玩滑板,

俨然美国60年代"垮掉的一代"。

那时,和他在一起玩耍的一群港大学生,

毕业之后纷纷走上正途,进入大公司,

留下他身无一技之长,

而且浪费了人生最好的年华。

受到刺激后,赖平开始攒钱,

买了单程票飞往罗马学工业设计,

成为班上年纪最大的学生。

但他比任何人都努力读书,

因为校风松散,教授都翘课,

他就去图书馆给自己补习,

每到暑假就奔波罗马与德国之间,

不断寻找各种实习机会。

当他以为自己学成可以混碗饭吃时,

却四处碰壁,连工作也找不到。

绝望中,赖平去福特应试,

结果人家不要工业设计,而是汽车设计。

赖平失望而归,幸好面试官珍视他的才华,

免费提供他去读汽车设计的机会。

这时的赖平已然30岁,还要从头学起。

但没有退路的他只能接受,

在RCA拼命苦读两年,

走过了常人难以想象的孤独旅程,

为了绘一手好图,将手指都画肿了,

每天学到凌晨3点才肯罢休。

从福特跳槽到宝马之后,

他更是疯狂工作,

每天工作18小时以上,

积累了大量的设计经验。

1989年,保时捷遭遇低谷,

立马挖掘他做设计总监。

赖平大胆变革,历经7年鏖战,

推出新一代保时捷911,

一举创下了销售神话,

被称为"保时捷的救星"。

赖平之所以能30岁起步,

55岁就奠定自己业界的大师地位,

原因只有一个,就是拼命工作。

他永远是办公室里最后关灯的人,

第二天凌晨6点又第一个回办公室,

要么干脆就在办公室里睡觉。

"我基本上随时都在工作,

无时无刻不在寻找设计灵感,

激情永远是第一位的,

你必须热爱你选择的事业,

一天十几个小时的工作,

领先别人一步就满足了?

你至少要领先两步!"

没有任何成功,

是可以仅凭天赋达到的。

真正的天才,无一不是,

通过刻苦勤奋、忍受寂寞,

才将自身潜力发挥到极致。

所谓天才,就是能够不断将自己,

推入追求完美境地的人,

在不断训练自己的过程中,

挖掘出更多的能量和天分。