本文授权转自:小花生网(ID:

xiaohuasheng99

)

本文授权转自:小花生网(ID:

xiaohuasheng99

)

作者:吴军

今天,和大家看一篇

阅读攻略

,

作者是大家熟悉的

吴军博士

。

说起吴军,大家应该不陌生吧?一路顶级学校

(清华附中、清华大学、约翰∙霍普金斯大学...)

、顶级公司

(谷歌、腾讯 ...)

,成为著名的自然语言处理和搜索专家;然后还特别能写作,出的书一部接一部;

当然,育儿方面也是“成绩斐然” ...

说起阅读,吴军博士特别分享过自己小学时的阅读经历:

我有时在想,我走上科学研究这条路,或许和两本书有关。

小时候,父亲借来一本科普读物《地球》,实际上是介绍地理和天文的读物,我那时还不识字,里面的内容是父亲讲给我听的,它们让我第一次体会到宇宙的范围要远远超出人们的观察所能够触及的地方。这本书给我留下了对这个世界好奇和想象的空间,而那时我有足够多的时间反复思考书中的内容。

小学毕业时,我读了伽莫夫的《从一到无穷大》这本书,算是对数学有了完整的认识。

《从一到无穷大》

在此之前,数学对我来讲是课本里那些具体却不成体系的东西。当然伽莫夫讲的很多内容当时我还不完全能懂,后来当我学了更多一点的科学知识,再次翻看这本书,就发现里面的内容我又懂得多了点,直到最后我能理解这本书中全部的内容。

伽莫夫是美籍俄裔著名物理学家,提出了宇宙大爆炸理论和核聚变理论。我虽然不可能见到他,但是通过他这本科普读物,我能体会到他对数学的认识。后来我发现,其实我对数学的理解和他是一致的。而这种认识促使我学习他也写作了一本数学的科普读物,就是《数学之美》。

吴军博士有多爱阅读?

他在清华附中读书时,基本上把当时的中外名著全部看完了。这个阅读习惯延续到大学,即使到现在,他自己每天仍然要看书学习一两个小时。

吴军在清华附中念书时,经常抽空到清华大学图书馆去看书。那时候喜欢读小说,到高中毕业时,他差不多就把当时的中外文学名著都读完了。

考入清华大学计算机系后,他特别开心的一件事是:每个人能有5个借书证,可以同时借5本书。大一大二期间,吴军看了许多跟思想、哲学有关系的书,还和几个同学经常讨论黑格尔、尼采等。

后来,他想看一些书,清华没有,隔壁北大有。他就请认识的人帮忙借阅了许多书。清华的课业很紧张,但吴军一直在读,用他自己的话说

“读的书与我的功课其实关系都不太大。”

在读过大量的小说和非虚构类图书后,吴军博士在给女儿做阅读建议时,特别提到:

要想提到阅读能力,仅仅读小说是不够的

。

吴军博士为什么这么说,背后有什么道理?下面就来具体看看~

这是吴博士写给女儿的一封信,内容来自吴军博士《态度》—— 它是吴博士写给正在上大学和上高中的女儿们的家书,共四十封信。文字很好读,相信读完能给大家带来不少启发...

吴军和两个女儿,其中大女儿在麻省理工读书,小女儿在读高中

要提高阅读能力,

光读小说是不够的

女儿,今天和你聊一聊阅读的问题。

两年前,我们在你的学校开家长会,谈到阅读的问题。

当时,我问你的老师,是否需要给你指定几本非小说类的书读读。你的老师说,那时还早,由着你的兴趣来就好。

于是在过去的两年里,你一直在大量地阅读小说,这让你的阅读速度变得非常快,理解能力提升了不少,而且你对阅读本身有了兴趣,可以说读小说是有用的。

你在最近的一年里已经开始阅读《大西洋月刊》《外交政策》《经济学人》这些杂志,并且对斯坦福、MIT或者约翰·霍普金斯的科技报道一直感兴趣,这也说明你通过阅读小说养成了阅读习惯和较强的理解力。

但是仅仅阅读小说,甚至阅读一些严肃的期刊还远远不够

。我觉得现在是时候让你读一些

非小说类名著

了。

读非小说类名著的四大好处

为什么要阅读非小说类名著呢?除了增长知识外,我觉得还有以下好处。

第一,可以进一步提高你的语文能力,特别是理解力。

名著或者说经典,是经过了时间考验的。它们在思想性、文学性和逻辑性等方面,都堪称一流。

阅读这样的图书,必将使你的语文能力有很大的提升。这种提升,会帮助你学好其他课程。

名著的表达水平都很高,它们本身就应该作为你写作的范本。

《富兰克林自传》就属于非小说类名著

相比优秀的小说,这些非小说类的名著里面不会有华丽的辞藻,但是这些名著阐述的都是重要的问题,而且它们

阐述观点的方法和步骤都堪称样板

。

这些分析问题的方法和写作方法是你必须学习的。

将来你不论做什么,都需要成为那个领域的专业人士。专业人士就免不了要写东西,而写出的东西,无论是简短的邮件,还是一份正规的报告,你都希望体现出自己的专业水平,而不是逻辑不通、含义不明的句子堆砌。

此外,你一定希望将来自己写的

词句足够优美流畅,被读者记住

。

要做到这几点,

最好的办法就是看看别人是怎么写的。

《富兰克林自传》原版书内页

第二,名著中常常充满了智慧。

世界上的人很多,观点也很多,对同一件事,你可以轻易地找出几十种不同的看法。但是,有些看法比较好一些,有些则充满了毒素。

就拿对人生的看法来说,我觉得富兰克林的看法就充满了智慧,而这些在他并不厚的自传中讲得一清二楚。

我知道你们的老师喜欢把你们往自由派的方向引导,但什么是自由,在一个社会中,公民和政府之间应该彼此遵守什么样的默契,这在卢梭和孟德斯鸠的著作中讲得一清二楚。

每一个被尊敬的民族都有自己的智慧,这些智慧,就写在他们相应的经典中

。

从《圣经》到中国的孔子和孟子的经典著作,从《孙子兵法》到《联邦党人文集》,都充满了智慧,

里面的很多观点可以作为我们的行事准则

。

这些常常不是读小说或读杂志能够读到的。

当你读那些经典时,其实就是在和过去的那些贤者进行思想交流,他们给你的智慧,甚至会超过你的老师和我们能给你的。

我年轻的时候有一段时间身体不好,人变得有点儿忧郁。帮助我走出困境的不是老师、同学和父母,而是尼采和贝多芬,当然我见不到他们,只能读尼采的书,介绍他们二人生平的书,以及听贝多芬的音乐。你可以看出,经典对人的影响可以有多大。

《尼采全集》

第三,阅读名著是系统地了解一种思想的捷径。

虽然严肃杂志上的文章质量非常高,但是由于篇幅原因,只能讲一个具体观点,前因后果通常都被省略掉了。

没有上下文,一个孤零零的观点,形成不了知识体系

。

这些观点,只有放到一个完整的知识体系中,才能理解它们的地位和意义。

此外,杂志社为了让不同的观点相互争鸣,形成一种讨论氛围,常常把不同的观点放在一起,而且它们喜欢刊登具有观点代表性的文章,那些文章是不可能中庸的,一定是观点要偏向某一边。

如果你之前对某些知识缺乏一个大致的了解,读了那些文章后,会以偏概全。相比之下,

那些优秀的图书,在知识的完整性方面,做得更好。

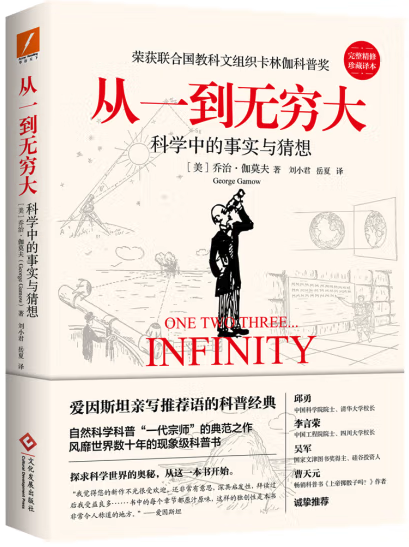

我对数学和科学的兴趣,在很大程度上是因为读了伽莫夫的《从一到无穷大》一书,它让当时只有10岁的我对数学有了比较全面的了解。

《从一到无穷大》

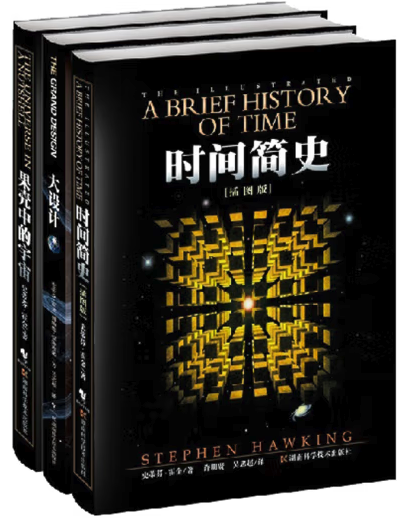

我对最新科学的兴趣,在一定程度上是因为读了霍金的《时间简史》,它让我对宇宙大爆炸理论有了全面的了解。

霍金的《时间简史》

在此基础之上,我再读相应的科学杂志,才会有更深刻的认识。如果我对宇宙大爆炸理论没有整体的了解,读了很多零碎的观点,那么我的认识不仅不完整,甚至会有严重的偏差。

读经典要有技巧

接下来和你谈谈怎样读经典。

经典通常不好读,甚至有些晦涩难懂,因此在一开始的时候,经典未必能读得很快,而很长时间读不完,又容易失去兴趣。怎么办?

我觉得有两个办法,或许能帮助你解决这些问题,这两个办法概括来讲都是从易到难。

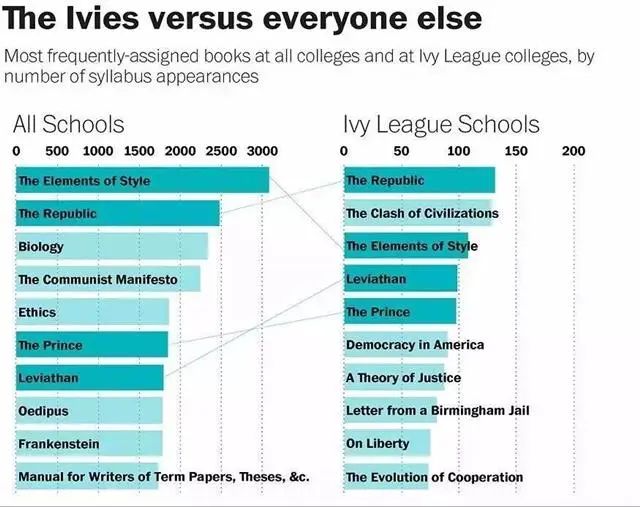

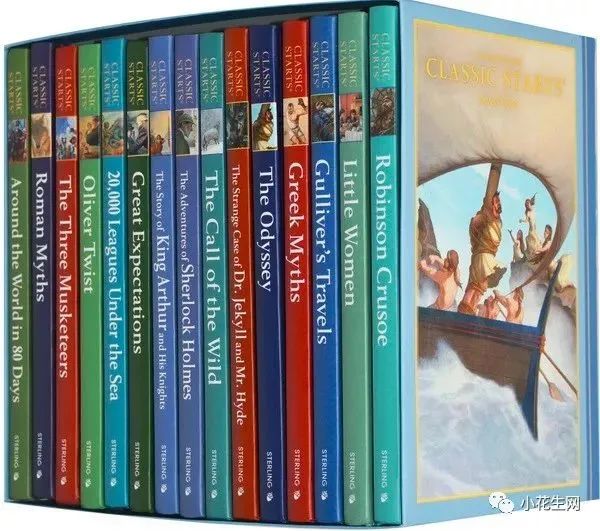

常青藤大学推荐书单TOP10

方法一,先读一部经典的介绍,或简写本和精彩章节的节选

,慢慢了解了它的内容,再整篇研读。

你和姐姐最初阅读文学名著,都是从家里那20多本简写本开始的,一部20万字的小说,被简写成了3万字,而且文字简单,你们就都读了下来。

名著少儿读本,会做简写

方法二,先快速通读一遍

,了解大致内容,

在重要的地方做一个标记

,回来再仔细读。

如果对这本书实在没有兴趣,可以暂时放到一旁,找一本自己感兴趣的。

不论你采用第一种方法,还是第二种方法,其实都需要

把原著至少读两遍,

实际上那些经典也值得你读两遍。

图片来自花友@polyglotmath

家里有一套哈佛大学必读丛书,里面除了2/3纯文学的作品外,还有不少非小说类的名著和著名的文章。

这些作品有些比较难读懂,有些则比较浅显,你已经可以开始阅读了,它们是:

其中《富兰克林自传》、柏拉图的对话录你可以开始读了,另外《培根随笔》也应该读一读。此外,就是我上次给你买的两本科普读物,伽莫夫的《从一到无穷大》以及霍金的《时间简史》。

你如果能在一年,甚至一年半的时间读完这些书,已经非常好了。除此之外,那些文学名著也需要阅读。

等你读完这些书,我们可以讨论。等你上大学之后,可以找同学讨论读书心得。

除了要读非小说类名著,吴军博士对于阅读,还有更深的一些思考。橘子在下面,特别补充了相关内容,为大家带娃做阅读时做参考。

吴博士,特别提到:并非所有书都要同等对待,都要花相同的时间来阅读。

阅读要分层,要兼顾广度和深度,这样才能更有效地通过阅读获取知识。

这也是那些擅长读书,读了很多书,且知识体系非常完备的学者们通常采用的做法。

内容节选自《吴军阅读与写作讲义》

书可以分为三类

在我看来,书大致可以分为三类。

第一类是

供浏览的书

,

也就是

你可以快速翻翻,大致了解一下内容的书。

为什么要浏览大量的书籍?是为了增加阅读量。

以我本人为例,如果逐句阅读,大约能长时间维持两分钟一页的速度,当然,内容深奥的专业书籍除外。这个速度应该不算慢了,但是仍不足以让我维持日常的大阅读量。

一目十行、囫囵吞枣是没有意义的,因此

对于很多书,我会跳着读,变速读:

一开始读得很仔细,中间有些章节跳过去;或者每章的头尾读得很仔细,中间快速浏览一下。这样,半天或一个晚上,或者坐飞机四五个小吋的时间,我就可以“翻”完一本书。

为了保证阅读质量,在阅读的过程中,

我会在感兴趣的地方做很多记号,以便将来有时间回过头来仔细阅读

。

这样读一遍书,我就能了解书的大致内容和我感兴趣的内容。

图片来自花友@月影婆娑 家娃读过的书

根据我的经验,即使是我觉得有价值、花钱买来的书,也有三分之二的这么浏览一下就可以了。毕竟,并非每本书都值得花很多时间阅读。

至于从图书馆借的、别人送的,或者逛书店时吸引到我的书,绝大部分看看内容简介和目录,随手翻翻里面的内容,就能判断是否值得读了。

浏览书不等于不关注细节信息。

对于做了记号、值得关注的内容,我经常会剪下来保存——剩下的就扔进回收桶了。当然,如果是从图书馆借的书,那就只能拍照了。

不过,近十年来,我从美国的图书馆借的书大多是有声书,数量比较多,但是我坚持听完的不到三分之一。如果觉得好,我就会买一本纸质的。有人可能会觉得我这样对待书太浪费,但实际上,读书哪怕只获得两三页纸的信息,也就不算浪费了。相比于信息,书反而是很便宜的东西。

第二类是需要细读或者精读的书,我会逐句读完。

这类书也包括一些我在浏览后决定再读一遍的书。

读这类书的时候,我会一边读,一边划重点;有时还会对重点内容建索引,

以便将来写作需要时可以找到。如果你读过我写的其他书,会发现里面很多事实引自其他作者的著作。那通常都是我在读书时建了索引的内容。

图片来自花友@shawn和叨叨

第三类是需要典藏的书。

大约有20%的书会长期放在我的书架上,这些就是需要典藏的书。

这类书又分两种,

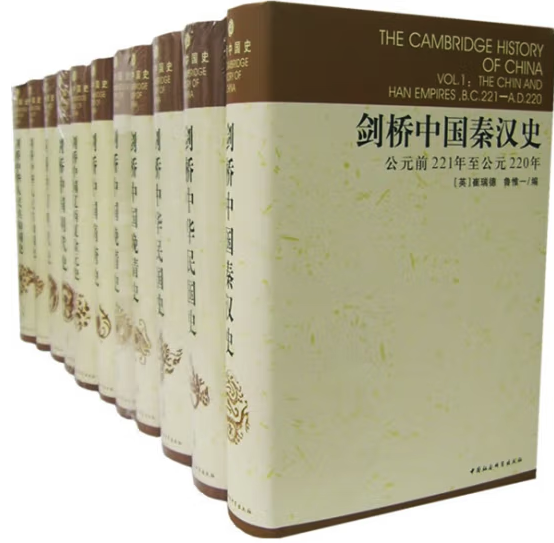

一种是参考书

,我时不时会用到。比如《剑桥中国史》,全书上千万字,我并没有一字不落地读完,但是在写作时,我需要用它来验证信息的准确性。

《剑桥中国史》

又比如我过去做工程师的时候,经常要用到Numerical Recipes(《数值配方》)这本书,里面有不少常用的数值计算的公式和算法,而我又不可能记住,于是就把它放在书架上最显眼的地方,时不时拿出来翻看。