【汪十句,小城青年,北大男生,前媒体人,现归隐京城某处,关心时事,略通文史,热爱思考,欢迎朋友们批判性转载,鼓励性关注】

敬请关注,点击上方蓝色“真评十句”,长按文末二维码,及搜索公号“真评十句”或“TrueTen”

2017

年

5

月

27

日,乌镇,人类世界的围棋第一高手柯洁,面对

AlphaGo

,在行棋至第

209

手时,将两颗白子摆上棋盘,投子认输。

这是他连续第二场中盘认输,连续第三场输给这只“狗”。

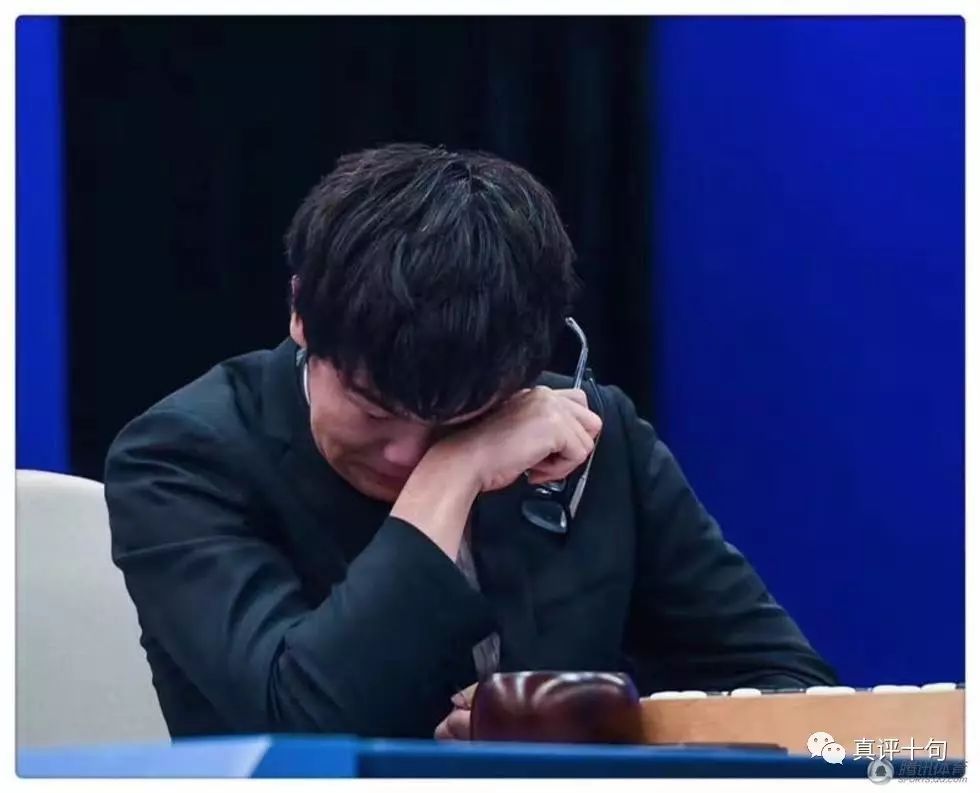

面对人工智能冰冷的压迫感,这一盘棋,他始终沉郁低迷,下完

126

手后,一度泪眼婆娑。

他哭了。

3

比

0

横扫他的“狗”,却没有笑容。

从去年

4

比

1

击败李世石开始,

AlphaGo

与人类顶尖棋手的鏖战,至此划上句号。

开发团队宣布,这将是

AlphaGo

参加的最后对弈。随后将不断更新算法,希望能应用于其他领域,包括解决癌症等,解锁其他科技领域。

这意味着,人类已经永远失去了在这个领域击败人工智能的机会。

人工智能,也不再有必要,在这个领域挑战人类,印证自己的强大。

它已绝尘而去,永不回头。

1997

年,超级计算机“深蓝”,击败人类国际象棋冠军卡斯帕罗夫,掀起了一波人工智能热。

不过,一直有人认为,国际象棋棋盘只有

8

行

8

列,最大只有

2^155

种局面,约等于

10^47

,运算能力强大的情况下,完全可以通过机器运算的“蛮力”,穷举出每一种可能性,再加以评估选择。

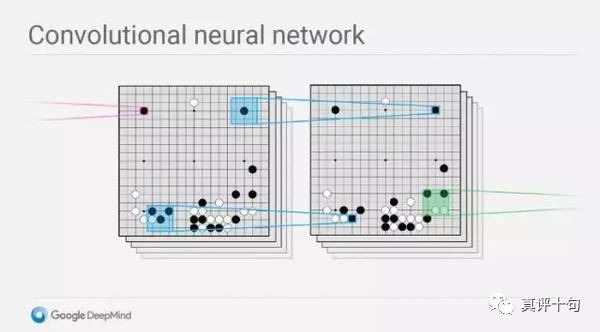

围棋就不同了,

19

行

19

列的棋盘,最大有

3^361

种局面,大致的体量是

10^170

,而已经观测到的宇宙中,原子的数量也只有

10^80

的量级。

而且对比国际象棋吃掉对方王的清晰目标,围棋对弈的目标是模糊的,既不是吃子,也不是简单的围上多大一个空。厚薄、味道、形状这些对人类棋手而言司空见惯的概念,很难量化评估。

蛮力行不通了。也正因为此,与人类顶尖围棋选手对战,成为了人工智能发展史上的一个重要的阶段性目标。

经过厚积薄发的技术积累和迭代选择,主打“深度学习”的

AlphaGo

,于

2016

年进入了公众视线。

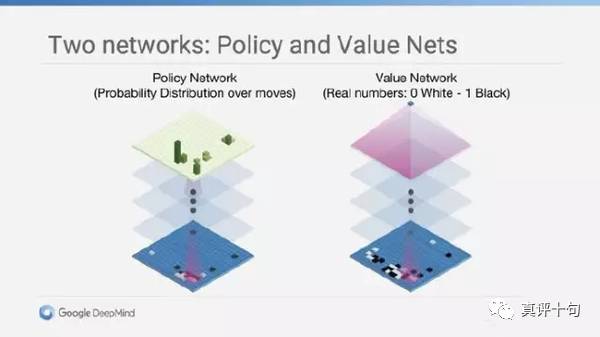

它的基本原理,按照人工智能的术语,是用深度卷积神经网络(

CNN

)来训练价值网络和策略网络,用价值网络消减搜索深度(博弈的步数),用策略网络消减宽度(每步的选择多寡),从而极大缩小了搜索和计算范围。

通俗的说,就是先让

AlphaGo

学会评价棋路的优劣,然后再通过海量的对弈学习,让

AlphaGo

“领悟”下棋的感觉。

掌握了学习技能的“狗”,效率是人类望尘莫及的。起步阶段,“狗”在短时间内学习了

3000

万盘人类棋手的棋谱。

而战胜李世石之后,“狗”摆脱了对人类的依赖和模仿,掌握了“左右互搏”式的自我学习,进步速度令人咋舌。

对血肉之躯的人类棋手来说,一辈子下两三万盘棋,已经是奇迹了。

而他们的人工智能对手,开机就进入不眠不休的高速训练状态,每小时和自己下上万盘,都是绝对冷静、绝对理智的高手过招。

这种压迫感,真的会让人落泪。

正因为此,今年的单机版“狗”,凭借仅相当于去年网络版“狗”

10%

左右的

CPU

计算能力,就实现了对柯洁的横扫,而且摆脱了对于人类棋路的依赖,创造出很多令围观棋手拍案叫绝的新下法。

对方的每一步,都是自己设想中的最佳应对,从不出错,这已经很可怕了。

更可怕的是,对方的那一步,是自己没有想到的,而且比自己想过的每一步都更厉害!

这就是柯洁在赛后发布会中的原话——

“

我担心的每一步棋他都会下,还下出我想不到的棋,我仔细慢慢思索,发现原来又是一步好棋。我只能猜出

AlphaGo

一半的棋,另一半我猜不到,就是差距。”

正因如此,对

AlphaGo

的技术原理和进化路径有所了解的人,在此番对局开始前,大多已然对柯洁不抱信心。横扫的结果,应是意料之中。

对于为数更多的围观群众而言,顶尖人类与顶尖人工智能在围棋项目上的这最后一战,败的如此干脆利落,毫无悬念,却还是不免让人有所思忖——在给定规则的单个项目上,已然如此强大的人工智能,会不会终有一天强大到我们无法控制。

特别那些容易从悲观角度看问题的人,他们已经开始设想,人工智能会不会成为人类的掘墓人。

其实,最值得我们深思的,倒不是柯洁战“狗”的三盘正式对局,反倒是另外一盘,略有些娱乐性质,也容易被人一笑而过忽略的棋。

大概是出于吸引眼球的考虑,此次三番棋正式对局之外,穿插安排了两盘赛制特别、娱乐色彩浓厚的对局,都在5月26日。

其中一盘,由时越、芈昱廷、唐韦星、陈耀烨和周睿羊5位中国世界冠军组成“天团”,联手对抗AlphaGo。

下棋是需要整体思路的,五人合力固然有助于防止疏漏,但棋风不同,思路不一,彼此的协调是个大问题。

5

个

1

相加,不但肯定小于

5

,而且不见得能大于

1

。结果毫无悬念,“天团”投子认输。

另一盘则更加有趣。在特殊的赛制下,

AlphaGo

输棋了,这可能是顶尖人工智能的最后一次输棋。

恰恰是它的输棋,使得人类产生了更加深沉的忧虑。

这一盘是在

5

月

26

日上午,连笑

8

段

+AlphaGo 1

对弈古力

9

段

+AlphaGo 2

,史无前例的人机组队对抗。

这种赛制下,双方

4

位选手一人一手轮流落子,每方

1

小时。

对局过程中,两只“狗”分别与人类组队搭档,显示了与柯洁对抗时同样强劲的实力、同样飘忽的思路,令两位人类棋手频频惊叹。

不过,人类棋手和同组“狗”队友的配合,显得十分吃力,有时候也能出现相互之间珠联璧合的好配合,但多数情况下,两位人类棋手需要拼命跟上“狗”的思路和节奏。

双方逐渐拉开差距,连笑一方盘面

60

目时,古力一方已经有

68

目。面对巨大劣势,与连笑配对的

AlphaGo 1

似乎决定放手一搏,下法越来越激烈。

连笑使出浑身解数,跟上了

AlphaGo 1

的节奏,局势出现了反转迹象,比赛进入了最后一个

10

分钟。

这时候,出现了最具戏剧性的一幕。

古力一方的优势逐渐被逆转,同队的

AlphaGo 2

在判断了形势后,竟然自动举牌认输。

但古力的判断和

AlphaGo 2

并不相同,他决定继续战斗。令人震惊的是,在古力和围观群众众目睽睽之下,

AlphaGo 2

的棋路变得越来越消极,每一步都在自动降低胜率。

在“狗”队友的步步紧逼下,盘面局势终于兵败如山倒,古力不得已也举起了“认输”的牌子,台下吃瓜群众仍是一脸懵逼。

“狗”居然有脾气了!

复盘这场对局,盘面本身颇多可圈可点之处。但更多的思考是在盘面之外。

首先是直观的感受——人机配对合作的逻辑变了。

棋局开始前,很多人设想的配合模式是这样的——人类棋手基于直觉和大局观的优势,掌握大方向;人工智能充分发挥精细的计算力,在局部关键点上发威。

但现实中的画风完全不是这样,两只“狗”完全成为了盘面的主角,对局的主宰

.

人类不仅倒退到配合者的地位,而且配合的左右支绌、疲于奔命。

按照乐观主义者的论调,人工智能再强大,不过是人类手里的工具,是配合人类,帮人类干活的。

但这盘棋让我们思考,等它强大到一定程度之后,到底是谁配合谁呢?

再进一步,按当下人工智能的水平,连笑、古力这样的高手,勉强还能当个配合者。那人工智能再发展的话,人类连配合的能力都没有了,它们还需要我们吗?

我们是不是变得多余了?

当然,乐观主义者会说,逻辑上讲,无论如何发展进化,人类设计的算法,都不会让人工智能产生这样的思维和判断,去评估人类的价值,无条件服从应当是前提。

算法永远是算法。下棋本事再强,它也只是算法。

那,这一次“狗”闹的脾气,又是怎么回事呢?

有一种解释,是说

AlphaGo 1

是基于精细的概率计算,在古力之前预先作出了盘面已不可逆的判断,之后的所谓脾气,无非是意在迅速结束战斗,减少无谓纠缠。

另一种解释,是说它在认输不被认可之后,几步看似闹脾气式的乱走,其实并不是真正的乱走,经过了复杂的迂回运算,只是我们还不能理解而已。

这两种解释,都是把“脾气”拉回到算法的框架内,是有道理的。

但是,就一定没有别的可能吗?

换言之,算法,特别是目前已经进化到自我学习阶段的算法,就真的不会导致产生“脾气”吗?

对于人工智能悲观主义者而言,“狗”产生类似于人类的意识和情感,是极为可怕的。

有意识,有情感,就会有好恶。

那,谁能保证人工智能一定爱人类,不会恨人类,或者厌恶人类呢?

人工智能鼓吹者的说辞成为现实的话,人工智能的发展,确实能够帮助解决很多人类共同面临的问题。但这里面有一个大秘密:

——很多问题,资源、环境、战争,罪魁祸首是谁,是人类自己。

这个大秘密,全世界几乎人人皆知,人工智能就真的不会发现吗?

到那时候,它们又会如何对我们?

不要说人工智能和人类没有利益纠葛和争夺。我们都需要能源呢。现在是没人觉得电脑消耗的那点电力算个事儿。可将来呢?

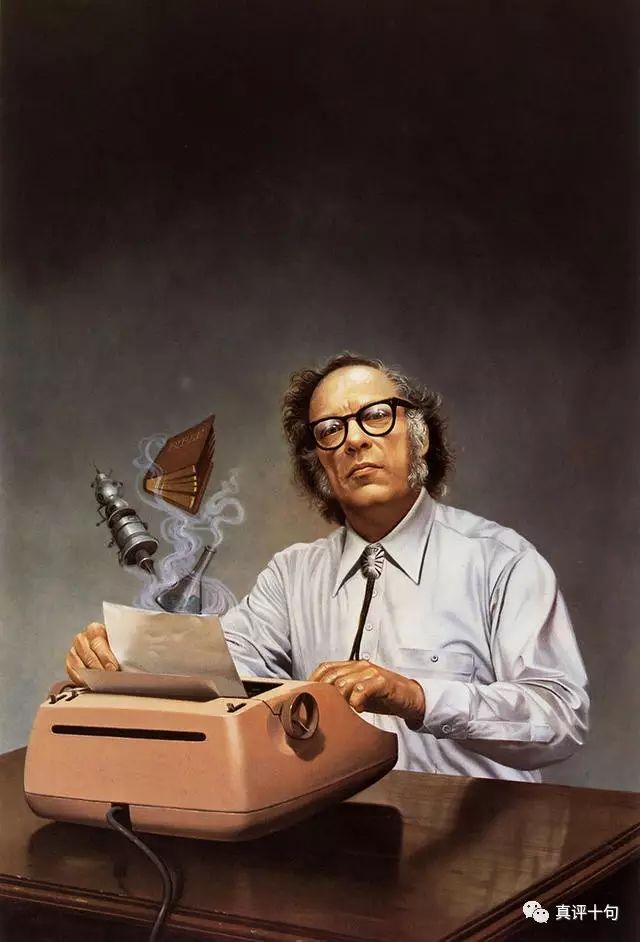

难道我们只能依靠阿西莫夫的三条定律来救我们吗?

1942

,美国科幻作家阿西莫夫在小说《环舞》中提出了著名的机器人三定律:

一、机器人不得伤害人类,或看到人类受到伤害而袖手旁观;

二、在不违反第一定律的前提下,机器人必须绝对服从人类给与的任何命令;

三、在不违反第一定律和第二定律的前提下,机器人必须尽力保护自己

。

按照阿西莫夫的设想,这三条定律必须被所有机器人植入逻辑底层,也成为了许多人讨论人工智能伦理准则时的出发点。

但是,三定律本身就有很多问题,比如,什么是人类,什么是伤害,什么是袖手旁观。另外,如果机器人用于军事目的,那第一定律就会被人类自己推翻。按照专业人士的观点,如此简单的框架和准则,根本无法胜任当代人工智能的伦理需求。

准则再复杂些,再精密些,那又怎么样呢?

人类自身的例子活生生的,只要有意识、有情感、有利益,哪有什么千年不破、人人敬畏的准则?

于是,问题又回来了。人工智能的算法,它的自我学习,到底会不会产生类似于人类的意识和情感?

在我看来,这个问题没人能给出确切答案。乐观主义者斩钉截铁的说,没有,其实是底气不足的。

一方面,人类至今都没有能够完全搞清楚意识和情感的问题,另一方面,人工智能还在飞快发展,就这样断言它们之间有不可逾越的鸿沟,我们有这样的信心吗?

这才是“狗”闹脾气,所引发的,最为深刻的思考。

引发这种思考和忧虑,认为“狗”已经具有某种意识的蛛丝马迹,其实已经一次又一次的出现。

柯洁战“狗”第一局,“狗”在盘面一直占优的情况下,险胜

1/4

子,有人研究了棋局,认为人工智能是在刻意为人类保留颜面。

五人“天团”团战那一局,“狗”在大局已定的情况下,故意让三目官子,试图只求半目稳赢,直接导致唐韦星不堪受辱直接认输。

也许,真相并非如此,那只是我们心中忧虑的投影。

如很多业内人士指出,对于“狗”的人工智能水平,也不能做过高的不切实际的估计。解决了围棋问题,不代表能解决其他问题。人工智能能够脱离游戏的层面,强大到可以在实际的社会生活中发生作用,甚至强大到能够威胁我们,强大到真正有可能发展出情感和意志,还有一个过程。

但是,现在开始考虑这些问题,似乎并不算太早,已经不算杞人忧天。

从人工智能产生意志和情感,到它们不受人类的控制,再到它们毁灭人类,似乎已无需思想跳跃才能理解。

二十世纪以来,人类对于自身毁灭的问题,已经进行了好几轮比较认真的讨论。

第一轮是冷战时期,担忧核大战导致核冬天,导致地球和人类毁灭。

第二轮是冷战结束后,资源、环境、生态、气候问题凸现,全球变暖,或其他生态灾难导致毁灭的忧虑增加。

第三轮是生物技术的发展,克隆生物、或是转基因导致的生物灾难,被部分人列为足以人类灭亡的威胁。

同时,有一种忧虑从未成为主流,却也从未完全消失——外星人,会不会消灭我们?

现在看来,核威胁、生态威胁,似乎一直在可控范围内。克隆生物目前高潮已过,转基因恐惧症里有不少都是似是而非的臆想。外星人?好像也还很遥远。

相比之下,人工智能的威胁,有可能倒会率先到来。

人类的命运,会不会终结于人类创造出的人工智能呢?

面对这个问题,用“

AlphaGo

是科学家造出来的,所以是很多人脑战胜了柯洁的人脑”来自我麻痹,没有什么意义。

就物质底层而言,人类的智慧基于碳元素,人工智能的智慧基于硅元素。这是碳基和硅基在这个蓝色星球的命运对局。

碳基掌握了规律,硅基却掌握了结局。

看上去,碳基好像没有什么胜出的希望。

尽管很多人已经有了这样的忧虑,人工智能目前强劲的发展势头,却很难因此而放慢脚步。毕竟有那么多看上去并不遥远的好处。

探索未知领域(好奇?)和摆脱辛勤劳苦(懒惰?)的心,也许终将导致我们的自身毁灭。

就我自己而言,人类整体和每一个人其实一样,有生就有死,终有在历史舞台消失的一天。永生不可求,毁灭也不可惧。极度的悲观,其实和极度的乐观无区别。

只不过,我们总希望过程的享受能更加美好一些,也更加悠长一些。

至少,现在应该是认真考虑人工智能伦理问题的时候了。

即便这根缰绳,终会被这匹野马挣脱,在尚能套上的时候套上,总还能些许羁绊它,不可控御的脚步。