原题:《

无尽的追问:史料的连环解读 ——以南京大屠杀期间的爱德华•施佩林为例》

来源:《社会科学战线》2017年第9期

作者: 张生, 南京大学中华民国史研究中心、南京大屠杀史与国际和平研究院教授。

本文作者

在南京大屠杀史研究中,随着越来越多史料的发现和“再发现”,研究者有被史料“淹没”之感。宏观的把握始终是需要的,是我们判断事件总体性质、把握历史规律的依据。但笔者发现,即使单篇史料亦蕴含着巨量的信息,值得深入解读。也就是说,南京大屠杀的整体信息,实际上往往“全息化”内纳在一条条具体史料中。反复地追问,连环地解读,将会使“平淡无奇”的史料呈现出丰富的内涵和对于问题全局的强烈说明力。推而广之,相关史料已经浩如烟海,对微观史料进行连环解读,将能揭示抗战史更为丰富的内在,使历史呈现出本应有的生动。

追问,需要“先在性”知识的储备。所谓“先在性”知识,是指研究者在之前的生活、教育和研究经历中积累的知识,包括从外部汲取的知识和在此基础上再生产的知识。“先在性”知识的生成,跟研究者的所处环境(包含一般狭义的生活、工作环境,国际国内学术潮流,乃至国家学术战略导向和国家间政治争议等等)和经历存在莫大关系。一方面,环境和经历形塑了研究者“先在性”知识的结构、特点和内容,另一方面,环境中无处不在的学术“他者”,如指导教师、学术权威、评价体系,均会对研究者的“先在性”知识形成影响。在哲学意义上,这一形塑过程和“他者”的影响是一种“存在”。对社会性的人来说,这种“存在”是客观的,不含褒贬,甚至可以说,研究者在各种“关涉性”存在中获得自己。马克思说,人是各种社会关系的总和,学人也不例外。“先在性”知识储备的结构、丰瘠和质量,决定了追问的高度、广度和深度。

没有一个历史学人,可以宣称自己的“先在性”知识已经足够,但携带“先在性”知识的研究者,对史料的追问,可以分为三个方向:对史料制作者的追问;对史料文本的追问;对史料衍生性问题的追问。三重追问,可以是并行性结构,可以是递进结构,自然也可以在两个结构维度上交叉、混融,端赖追问者“先在性”知识的储备情况和知识再生产能力。

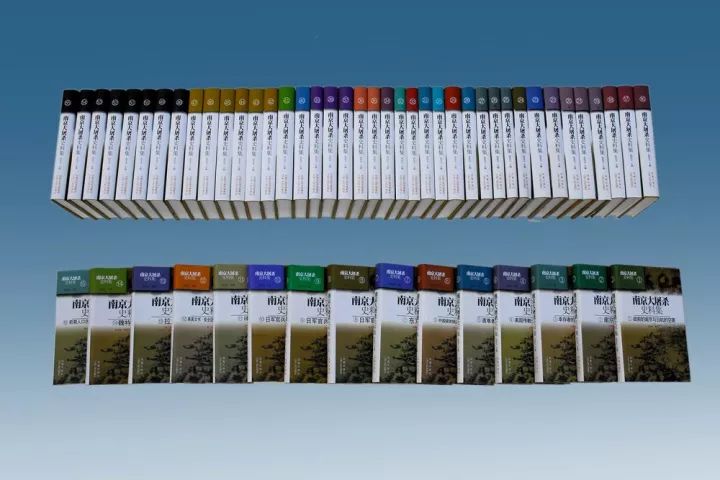

南京大屠杀的相关史料,整体上并不匮乏,我们编辑的72卷本《南京大屠杀史料集》集成了南京大屠杀各个来源、各个侧面的资料。但就具体问题而言,存在结构性的相对不足,一些在南京大屠杀史中具有重要地位的人物和事件,仍未彰显。如何利用有限的资料,使之从云山雾罩的历史中走到前台,不仅是学人应有之担当,亦为历史研究审美价值之所在。本文的主角,就这样进入笔者的视野。本文为尝试性创新研究,没有前贤大作可以追慕参考,不妥之处当亦难免,敬请指正。

下面是“南京安全区国际委员会卫生部门义务稽查”(按:此为其自称,南京安全区国际委员会主席拉贝称其为总稽查)爱德华·施佩林(Eduard Sperling)1938年3月22日给南京德国大使馆政务秘书罗森(G.F.Rosen)的信中所提到的案例。本文以之为例,展示追问可能达到的深度和广度。

德国施密特公司的房子里住着代理人肖先生和公司的仆人,还有他们的妻子。日本士兵几乎每天都闯进去,对德国人的财产进行洗劫和破坏,以极其卑鄙的方式强奸他们的妻子,公司代理刘先生的妻子哭泣着喊救命,她们再也无法忍受下去。她们跪在地上请求我帮助她们摆脱这些野兽的魔爪——我把这两个家庭收容进了我的房子里。

事件过程不复杂,南京大屠杀期间,这样的案例很多。这一案例的“普通性”,有助于说明追问和连环解读的适用范围。

第一重追问,关于史料的制作者。首先,施佩林何许人也?施佩林是德商上海保险公司员工,其早年的历史尚不清楚。只知其第一次世界大战期间系德军士兵,在中国服役。日本对德宣战后,在青岛战役中被日军俘虏,在战俘营待了4年。南京沦陷前,他已经60多岁,没有离开,而是参加了安全区国际委员会的筹建。他手下有一支中国人组成的稽查队伍。据罗森报告,1937年12月12日,他自告奋勇要在中日军队间斡旋和平,以便中国军队后撤、日军有序地进入南京,因局势发展太快,没能成功。

施佩林在历史中“出场”,就是这么间接。下述英勇之举出现在别人的报告中,并不是他自己直接书写或陈述的。

1937年12月30日,德国大使馆北平办事处毕达博士给德国大使馆的一份报告中第一次提到“南京大屠杀”(Nankinger Massacre)这一名词。毕达本人并不在历史现场,主要内容来自于《芝加哥每日新闻报》美国战地记者A.T.斯提尔的报道。报道中提到南京防御崩溃时中国军人的失控行为:

有的士兵则骑马在街上漫无目的地乱跑,对着天空胡乱开枪。留在市内的仅有的几个外国人之一、一个身强力壮的德国人决定教训他一下,就把那个男的从马上拉了下来,夺过他的手枪,朝他脸上打了一拳。那人叫也没叫一声,承受了这一拳。

以“身强力壮”和敢于空手夺枪的特质而言,这个德国人有很大可能是施佩林。因为当时在南京的德国人除施佩林外,尚有拉贝、克勒格尔和黑姆佩尔,他们的日记或报告相对详细,但均未提及此事。

约翰·拉贝

有关施佩林的直接资料十分稀少,不足以构建出细节生动、形象丰满的个体生活史。所以其他主题的叙述中出现的施佩林,对于了解其个性和志趣具有重要意义。1938年1月10日,滞留于南京的国民政府野战救护处的蒋公穀陪同其处长金诵盘拜访施佩林(在蒋公穀日记中,施佩林作“史排林”),会见地点在南京大方巷21号施佩林寓所中:

见面时他很惊骇于处长的为什么早不离京。当告以职责的关系,万无离京之理,史极严肃地钦佩着。他说:“敌在京率兽食人的行为,不欲消息外传,故封锁南京,比铁桶还要厉害,我们外侨的东西给他们抢光,行动也受限制,同你们差不多,亦等于俘虏。”说时,指着他的脚,因为没有皮鞋,也穿着布鞋。我们请他帮忙设法离京赴沪,他说:“要到上海,恐怕一时难于实现,但总当尽力帮忙,相机进行。”他并告诉我们,战事起码还有一二年也说不定,复取出地图来看,很庄严地鼓励着说:“现在敌人所占领的,在贵国全面积中,不过百分之几,你们惟一的出路,只有抵抗,否则恐怕要做奴隶!”当时我们听了,都觉悚然,处长几为之泪下。

施佩林所说南京在大屠杀期间被日军隔绝于世,是许多相关问题诸如西方各国政府无法立即反应、日方媒体构建南京“和谐”景象欺骗其民众、国共两党无法直接干预南京具体情形的背景,本身具有较大的信息内涵。而抵抗到底的期许,也体现了他对中国的同情。

其次,接受施佩林报告副本的罗森又是何许人?罗森是德国驻华大使馆政务秘书。日军占领南京前,担负“调停”中日战争使命的德国驻华大使陶德曼(Trautmann)率领使馆人员去了汉口,南京办事处由罗森负责。当时,英、美、德等国在中日战争中“中立”。1937年12月9日,罗森奉命去南京附近江面英国轮船上避难。12日,日军海军航空兵在桥本欣五郎等策划下炸沉美舰“帕奈号”。为防止此类爆炸性事件再次发生,罗森等人在日本军舰的“护送”下去了上海,没有亲历南京沦陷之初的地狱般惨景。1938年1月9日,罗森、沙尔芬贝格、许尔特尔三人经艰苦交涉回到德国大使馆驻南京办事处。在南京,罗森撰写了大量反映南京围城前后实情的报告给德国外交部,后在20世纪90年代被发现。其实,早在1945年9月11日,他曾致函中国驻美大使提示这一线索,可惜在东京审判期间国民政府并未能提供这方面的材料:

写此信的目的是希望中国政府能注意到在德国驻华使馆和领事馆发现的丰富的关于日本侵华的材料……

有许多从1937年11月至1938年6月期间我在南京写的报告,当时我被留下来负责德国大使馆直到我被召回并撤职(在1938年6月),其间有数周我在Hangtze(笔者按:原译如此,按上下文,应为Yangtze,即扬子江)的英国船只上度过,当我在上海领事馆短暂逗留时,我口述写下了对一些事件的报告(美国“巴奈”号船的沉没)。我还由我在南京朋友梅奇做了许多报告,他现在华盛顿特区。

罗森与德国驻华使馆的行政秘书沙尔芬贝格(Scharffenberg)等在英国舰船上时,目睹日军在长江沿岸对中国平民的攻击和后果及其恃强对欧美人士的骄横跋扈。尽管其时德日两国关系日益亲密,但罗森对日军十分厌恶。回南京后,他坚持要到各处实地观察大屠杀的惨景,这让急于掩盖大屠杀真相的日方十分为难。日本驻南京总领事福田笃泰曾很纳闷地问沙尔芬贝格:“美国人和英国人对日本有敌对情绪这点我知道,但为什么连德国人也这样呢?”罗森的对日态度,在南京的中国人也看得清楚。金陵女子文理学院舍监程瑞芳说:“这个德国领事最恨日本人,他出入有日兵根[跟]他,其实是看着他们的行动。德国领事告诉我们,他恨这个兵根[跟]他,有时他到平仓巷三号玩,一坐许久,要饿这个兵没有饭吃……这次德美两国人帮忙中国不少。”从德国外交部档案中可以看到,日本领事馆和军方多次与其接触,安排内容奢华的宴会,其中包括招来美艳艺妓佐酒,企图赢得罗森和其他西方人士的好感,为其缓颊,但罗森仍未改弦更张,直到被希特勒政府召回。而由于其祖母的犹太血统和政治立场等因素,罗森其后被纳粹政府排拒、审查。

从罗森疾恶如仇的性格和经历看,施佩林的报告被其发往德国外交部,正是因为报告揭露了日军在大屠杀期间的暴行。而对施佩林和罗森经历的简单梳理,已经揭示出德国方面有关南京大屠杀史料的丰富线索。

再次,作为稽查,写报告并非施佩林的本职工作,然则,他为何要书写?拉贝(John Rabe)是安全区国际委员会的主席,他的日记记述了早先施佩林“写作动机”被激发出来的缘由:

我们委员会的总稽查施佩林先生,看了我们写的所有报告。这唤醒了他至今一直沉睡着的荣誉感,他按捺不住,也凑成了一篇报告。施佩林挽救了许多人的生命(他理应得到荣誉),在我们中间确实也经历得最多。但他这个人比较简单,因此报告写得并不怎么样。

拉贝嘲笑施佩林文理不通,这不妨碍施佩林在安全区国际委员会发挥骨干作用——“会的堡垒”。他的勇敢恰如其言:“在80多起案件中,我被中国平民找去,把闯进安全区房子里强奸女人和女孩子的日本士兵赶出去。办这种事情我没有任何困难。”拉贝承认施佩林经历得最多,实际上提醒我们:在被书写的南京大屠杀历史中,书写者的重要性往往因为书写而更加凸显,而未书写或甚少书写者的重要性被不同程度地遮蔽了。

第二重追问,是关于文本内容的。首先,公司代理人肖先生和刘先生为何住在德国房子里?原来,南京国际安全区地处南京城西北部,约占当时南京城区面积的八分之一。南京安全区国际委员会使用的房源主要是作为美国产业的金陵大学、金陵女子文理学院、美国中小学的校园,离开南京的外国公司和外籍人士的房屋,战前建成、主要为国民政府要人居住的“新住宅区”等。这些房屋,在国民政府决定西迁持久抗日以后,基本处于“空关”状态,或由少量仆役看守。在欧美人士眼里,外国产业和住宅有国旗、保护通告等加持,具体位置事前由各国使领馆通知了日军,安全度要高一些。德国人士对其国旗的象征意义和保护作用尤其自豪。身为安全区成员的另一位德国人克勒格尔(Christian Kroeger)就说:“德国国旗比美国的更受尊重。”所以,与美、德等国有着各种关系(教育、商务、传教等)的中国难民就被优先安排进这些房屋,他们的处境优于那些“普通”难民。然而,残酷的事实是,这些外国房屋并不是绝对安全的庇护所。

其次,日军为何在这些受害女性的丈夫和亲属们在场的情况下,去实施性犯罪?追问之下,发现施佩林的报告并非孤证。罗森报告了安全区其他地方的类似情况:“每晚都有日本兵冲进设在金陵大学院内的难民营,他们不是把妇女拖走奸污,就是当着其他人的面,包括当着家属的面满足他们的罪恶性欲。”1937年12月21日,金陵女子文理学院美籍女教师魏特琳记录了同类情况:“一名神情黯伤的男子走了过来,问我们能否帮助他。他27岁的妻子刚刚从金陵女子文理学院回家,就碰上了3个日本兵来到他家,这3个日本兵逼迫他离开,而现在他的妻子还在日本兵的手中。”另据安全区委员会档案记录,1938年1月29日,日军闯进阴阳营44号,强奸一个妇女,并殴打她丈夫。1938年2月1日,另一名妇女向魏特琳讲述了自己的遭遇:和丈夫一起回家取些剩余物品,结果被5名日军强暴,丈夫被打耳光,并被抢去9美元。类似案例的积累,说明这些规律性行为具有某种暗藏的目的。

日本学者山田正行在调查滇西日军的性暴力时,发现了这个“规律”。他认为,把大屠杀期间日军的性暴力归结为日军军纪废弛是不对的。他提出,当时日本军队在军国主义的系统性训练下控制较严,各种迹象表明,大屠杀期间的性暴力是蓄意为之,希望通过性暴力摧毁中国人心理,实现征服欲。他进一步解释说:在日军士兵的武力胁迫下,中国男性只能眼睁睁地看着女性被侮辱,而男性的无能为力又使女性悔恨交加。至于案例中往往有多名日军士兵轮流施暴,说明日军清楚地认知到自己处在战争环境中,需要交叉掩护、制服受害者。

当时,国民政府教导总队辎重营长郭歧藏匿在意大利驻南京总领事馆,他记述的案例更加完整,可以看出日军当着家属面实施性暴力的摧毁力,印证了山田正行的见解:

那一天,隔壁洋楼门外来了几十名鬼子兵,领章有黑有黄,但却既无部队番号,又无官长……先把大客厅里的男人统统撵走,再将半老徐娘们拉了过来,当着小孩子的面,光天化日,明目张胆,就在大客厅里,把半老徐娘们的衣裳剥得精光,然后集体演出丑剧,三对一,五对一,去而复来,周而复始……孩子们几会见过这种骇人的场面,一个个的全都吓哭了……客厅外,庭院里,那些女人们的丈夫们,一个个失魂落魄,面红耳赤。有人伏在墙上,哀哀的哭,有人双手抱头,木立不动……

战争中,占领军对女性身体的征服,具有多重象征意义,久为世界战争史所证明。对于日军有目的的性暴力,拉贝评论说:“如果每起强奸案都能遭到致命的报复,那么相当一部分占领军早就被消灭了。”历史证明,拉贝的这一责备苛求了处于战争恐怖状态中的中国难民。1945年,苏联军队冲入柏林时,强奸了包括拉贝邻居在内的许多德国女性,有的就当着他们丈夫的面,反抗者被打死。拉贝不由得回想起南京大屠杀期间他曾是中国人的“活菩萨”。

再次,受害妇女“跪在地上请求”施佩林帮助说明了什么?大屠杀期间,中国难民失去了本国政府的保护,只能依靠包括施佩林在内的欧美人士。金陵女子文理学院舍监程瑞芳说:“所幸还有两个德国人在此,光是美国人不行。现在几个美国人也无法可想,也累死了,换一句话说,若不是几个美国人在此,中国人也只有死路一条。”没有任何理由怀疑南京欧美人士的作为、能力和品质,波士顿环球报》评论说:“日本人进攻南京时,一小群外国人主要是美国人,组织了安全区委员会,希望创建一个非军事人员可以免遭攻击的聚居地……正是这些举止优雅有修养的人,出现在文明遭到破坏的地方和当口。”

但无可讳言的史实是,南京大屠杀期间,国人在欧美人士面前往往处于跪着仰视的依赖地位,生理上如此,文化、精神层面上尤其如此。施佩林被跪着的难民哀求帮助,拉贝亦有同样遭遇。1938年2月17日,拉贝要告别南京,“大学难民收容所的难民,今天还有3000个姑娘和妇女,她们围住了大门,要求我答应不丢下她们不管,就是要求我不离开南京。她们全都跪在地上,又哭又叫,当我要走时,她们干脆拉住我的衣服后摆不放。我不得不留下我的汽车。在我艰难挤出一条路走出大门后,身后的门立刻就被关上了”。程瑞芳证实了中国难民对拉贝的依依不舍:“他出来时,难民都把[他]围了,汽车也不能走,他也是走路回去的。”

南京国际安全区是南京沦陷后特殊的空间区域,其存续和运行,一是依赖欧美侨民的人道精神和与中国人民休戚与共的决心。二是依赖当时处于中立地位的欧美各国及其设定的条约利益。三是依赖日军方面措辞含糊的默许。施佩林及其欧美同行,虽只有二十几人,却能面对数万日军的横暴,保护中国难民。如果我们追问个人在战争中能否有所作为,施佩林等人的努力是可以作为答案的;而他们的地位“高于”战争中的国人,甚至让同时代的日本敬畏,更让我们对近代中国具体语境中的中西关系有了另一个侧面的理解。

第三重追问,关于史料的衍生性。目前可考的施佩林制作的史料有哪些?答案是“两篇半”。一是本文开始时所引1938年3月22日给罗森的信。二是1938年1月22日给罗森的报告,也就是拉贝揭示施佩林写作动机的那一天的报告。该报告远比3月22日的长。内称,“20万难民被赶出了自己家庭和房屋,其中有许多妇女抱着婴儿,(婴儿)颤抖着依偎在母亲的怀里吸奶。他们只是逃出了一条命,其它一无所有,他们寻求安全和保护……一位年轻漂亮姑娘的母亲喊住我,哭着跪下求我帮助她。我跟她来到汉口路附近的一处房子里,我进屋时看到了下面的情景:一个日本兵脱光衣服压在一个漂亮姑娘的身上,那个姑娘拼命地哭泣”。其中,“一个日本兵脱光衣服压在一个漂亮姑娘的身上”这样的字句,拉贝认为是应该删除的。所谓“半篇”,是罗森3月24日在给德国外交部的报告中对施佩林信件的摘录,可以看出是基于施佩林3月22日的信件,但增补了新的内容。新的内容有的来自于美国传教士,有的未知来源。施佩林制作的史料,反映了日军南京大屠杀期间的4种基本犯罪形态:屠杀、强奸、抢劫、纵火,并证明日军是南京惨剧的制造者(而不是日本右翼诬赖的中国军队所为)。

“两篇半”的史料,是否能说明施佩林的历史地位?回答是,虽然还不足以全面体现施佩林的事功,但已经足以使其摆脱一个德国老兵、商人的平凡生涯,进入青史之中。因为施佩林史料是南京大屠杀三方史料(受害方、加害方、第三方)中第三方史料的有机组成部分,是反击各种否定南京大屠杀谬论的利器,已成为人类关于战争与和平的历史记忆。

进一步的追问是,从施佩林史料切入,是否能在深入历史细微精妙之处的同时,进入宏阔浩荡的历史场景之中?答案仍是肯定的,试切入如下:

1938年1月15日,施佩林告知蒋公穀、金诵盘:“美侨费煦,已得敌方的同意,日内要到上海去,你们倘有信件,可以托他带去。”一个简单的信息隐藏着意义重大的事件。费煦,就是基督教青年会干事美国人乔治·菲奇(George A.Fitch),中文名费吴生。他的使命并不是简单地替人送信而已,而是受安全区国际委员会同仁委托,前往美国宣讲被日军封锁的南京大屠杀事实。1月24日,费吴生从南京赶到上海,他夹带了马吉所摄大屠杀记录电影胶片,并在上海洗印出来,这就是我们今天能看到的唯一一部关于南京大屠杀的现场记录电影。2月底,在广州应广东省政府主席吴铁城邀请,做了关于南京的演讲,“会馆里座无虚席”。3月初,他抵达加州进行演讲。他说:“其中一次演讲会上,我给大家看了影片,引起了很大的轰动。”他接受了《洛杉矶时报》记者钱德勒及欧文·拉铁摩尔等人的采访。4月,费吴生抵达华盛顿特区,会见了美国副国务卿豪恩贝克(Stanley Hornbeck)以及中国驻美大使王正廷等,还给美国国会众议院外交委员会、战时情报局、记者等放映了影片。在旧金山演说时,在场的唯一一个日本人对费吴生说,他讲的“有关南京大屠杀的事不是真的”,对其进行威胁,在其“给东京外务省的报告里加入了一份有关我的文件”。相关美国人士则高度评价了费吴生的报告。此外,他还在纽约、芝加哥等地进行了几次演讲。可以说,费吴生的美国之行,是美国朝野得以全面了解南京大屠杀实情的重要契机。