国庆档院线片《攀登者》展现了一幅人类登山史的悲壮长卷,电影中的雪域冰峰折射出那个时代“登山”所背负的期望与重量。从古代寄情山水、登高求仙的文人情怀,到如今一掷万金的攀登珠峰时尚体验,山还是那座山,爬山的人却不再是当年模样。

国庆档院线片《攀登者》一上映就赢得了巨大的关注。除了阵容引人期待,它所讲述的那段背后的生死攀登故事,也成为不少影迷最期待的看点。

电影背后是人类登山史的一幅浮世绘长卷,国族与荣誉、伟大与奋斗,电影中的雪域冰晶折射出那个时代“登山”所背负的期望与重量。

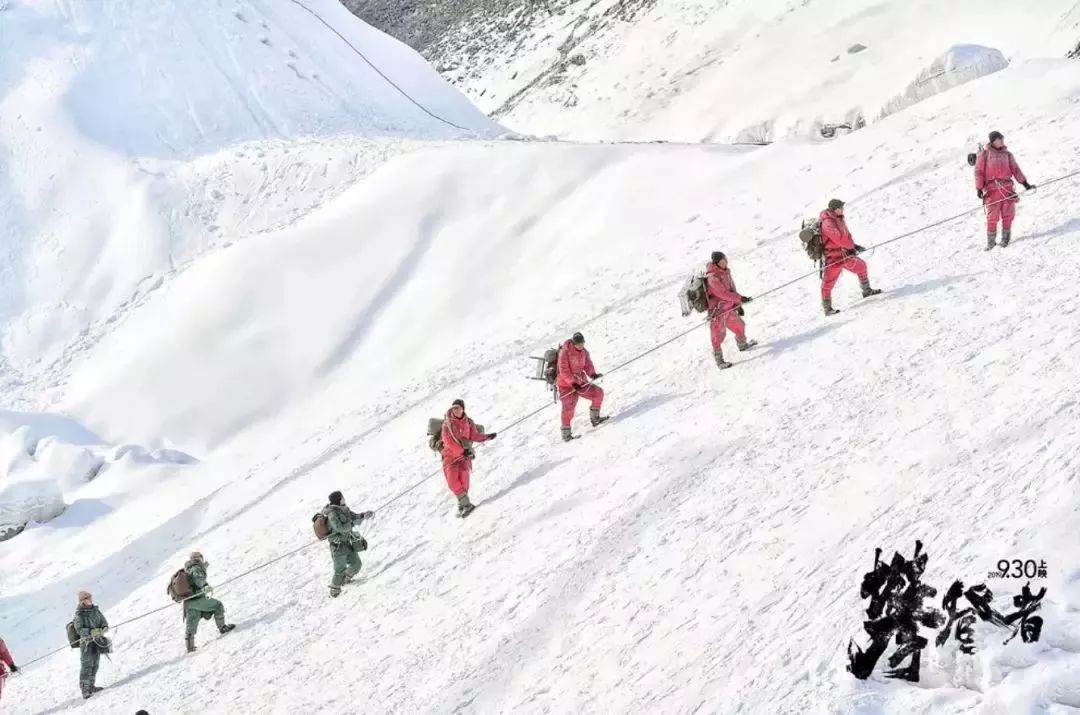

《攀登者》剧照。

早在民国时期,也有人对喜马拉雅山感兴趣,不过是出于传统文人寄情山水、绘画写生的因素,并非现代意义的登山。1960年中国队攀登珠穆朗玛峰,登山事业几乎从零起步的,突破重重困境,培养出国内第一批职业登山运动员。而半个多世纪过去,在娱乐与消费不断发展的今天,“登山”这一行为也发生了诸多变化。从苦行式的攀登到时尚生活方式一般的体验,登山的历史是怎样的?它又是如何演变的?今天,我们就在电影之外,跟大家聊一聊登山在当下的种种象征与景观意味。

通往珠峰之路

从苦行到“时尚”

珠穆朗玛峰是世上最难抵达的地方。

当人类征服了南极北极,穿越最大的沙漠,填满世界地图上的每一处空白,仍然没能登上珠峰——尘世距离天空最接近之处。

1852年一位英国探险家在喜马拉雅游荡,无意中到了珠峰山脚下,他赶紧回到印度殖民地的测量局,宣告自己发现了世界第一高峰,高达8839.917米。测量局的员工满脸狐疑,不相信地球上还有这么高的山峰。经过实地勘探、重新测绘,英国人确认这座山峰真实存在,而且海拔高度比探险家估量的还要更高,今天七岁孩子都能滚瓜烂熟地背出这个数字——8848米。

尽管珠穆朗玛峰的庐山真面目已经呈现在世人面前,然而半个世纪里,没有谁敢冒险攀爬。国民英雄、登山界的传奇人物乔治·马洛里,连续三次挑战珠峰,连续三次失败。乔治把高山当成终身的事业,他第一眼见到珠穆朗玛峰,将其描述为“梦境中最狂野的造物”。

纪录片《珠穆朗玛峰》剧照。

1924年英国人第三次出征,收到当地喇嘛不祥的预示:神会挖出登山者的心脏,用以祭献这座从未有凡人胆敢涉足的雪白山峰。厄运如期而至,马洛里不幸遇难,失去踪迹。失踪点跟珠峰顶峰相差仅仅244米,他距离成功近在咫尺,却永远无法目睹山顶的风景了。

英国举国上下哀悼,登山界也因而志气受挫,直到三十年后,新西兰登山家艾德蒙·希拉瑞发起冲顶。1953年他与夏尔巴

(尼泊尔的少数民族,以擅长登山闻名)

向导顺利登上珠峰,安全返回,人类第一次把足迹留在世界之巅。

从1950、60年代,14 座海拔在8000米以上的高峰已全部被人类征服。在世界登山史上,这段时间有个专有术语“喜马拉雅黄金时代”。1960年中国也加入竞赛行列,当年5月25日登山者成功抵达珠峰,但因证据不足,遭到西方登山界的质疑。十五年后中国队再次冲顶,并且留下视频证据,《攀登者》讲述的是中国人第二次登顶珠穆朗玛的事迹。

电影里有人问:“登山能解决几亿人的吃饭问题吗?”

吴京饰演的主角回答:“几亿人民只能想着吃饭这点问题,我们这个民族又有什么希望呢?”

《攀登者》剧照。

如果说彼时的攀登肩负者宏大的希望,而在今天的21世纪,登山则成为了一项时髦的生活方式运动。大家还记得今年5月的新闻吗?珠峰登山季出现交通堵塞的奇观。游客在海拔8000米的地带,排队等待登顶,仿佛故宫长城这样人满为患的旅游热点。300多人沿着路绳镶嵌在一起,一个紧挨一个,堵在通往珠峰山顶的路上。

在大众的设想中,喜马拉雅常年冷清,千山鸟飞绝,万径人踪灭,登山者的脸庞被风雪刮过,饱经沧桑,他们的帐篷像原始部落那样简陋。但如今,如果你亲自来到位于海拔5000多米的珠峰大本营,会发现这儿现代化设施一应俱全。帐篷里铺上了地毯,放着小书架,有24小时光伏充电板等各种电器。香蕉、橙子等新鲜水果按时供应,还能喝上手磨咖啡。如果你雇得起夏尔巴私人助手,他会为客户烧水、做饭、铺床、佩戴氧气瓶。

夜里游客们一起吃饭、泡脚、打牌斗地主,身上脏了可以淋浴洗澡。如果遇到有队员过生日,旅游向导还会提前准备生日蛋糕。珠峰大本营熙熙攘攘,房地产大亨、互联网CEO、时尚潮人兴冲冲地慕名而来,络绎不绝。登山队向导带领客户到达海拔8848米的高度后,用流程化的语气说“恭喜登顶,赶紧拍照。”

《人物》杂志报道今年的珠峰交通堵塞,在珠峰大本营有一位“网红”,这位姑娘长得很可爱,下巴尖尖的,每天化妆一个小时,戴着白色的帽子,帽子上还有两个可爱的动物耳朵,之前没什么攀登经验,这次也登顶了顶峰。

早在2003年,珠穆朗玛峰就被盯上,成为商业运营炒作的噱头。搜狐老板张朝阳为了推广旗下的彩信,跟队员上珠峰,并且全程彩信直播报道登山活动。他在海拔五六千米上网,遥控指挥公司的日常工作,他还忙里偷闲,在山上打了一小会网络游戏。登顶珠峰的大佬还有《新周刊》创始人孙冕、创业怪才史玉柱,以及万科总裁王石。珠峰热随之带动,新中产们对爬山趋之若鹜。

绒布寺是珠峰大本营附近,少有的能够提供游客住宿的地方,也是地球上海拔最高的寺庙。一百年来,西藏僧侣在苦寒之地修行,看到如今热闹的景象,绒布寺僧人表示:现在爬喜马拉雅成了时尚,我有什么话可说呢?

为什么要登山

中产阶级的回答

乔治·马洛里率英国队第三次出征珠峰之前,记者问:在经历前两次失败后,为何如此执着,还要去珠穆朗玛。马洛里也不知道该怎么回答,最后说道:“因为山在那里

(Because it is there)

。”

而现在问人们“为什么要登山”,中产阶级会不假思索地说出答案“为了净化心灵”,“为了挑战自己”。微信鸡汤号会以抒情的语气缓缓叙述,“人是大自然的产物,完全置身于钢筋水泥玻璃中,会迷失自己,何不去山上瞧瞧,到了山顶上头,你会发现世间的名不是真的,利不是真的,只有眼前的景色是真的。”

在消费主义的塑造下,登山成为一项高档的爱好。根据社会学名著《景观社会》的说法,在消费社会里,人的身份主要是通过消费来定义的。中产阶级早餐吃牛油果色拉、夜晚香薰瑜伽,拍照发朋友圈,塑造出“景观”。

舆论看待一个人,不是看他创造了什么,而是看他消费了什么。即便是身价上亿的富翁,因为兴趣爱好土鳖,也会遭到月薪六七千的网友嘲笑。

像马云那样,喜好打太极这种不够中产的运动,而且找来吴京,甄子丹,李连杰众多高手,拍个小电影,圆自己的武侠梦,结果成了笑料和表情包。《功守道》播出后,评论区都是“土豪有钱任性”“天下武功,为富不破”之类。

《功守道》剧照。

相反的,如果富豪像王石那样爱登山,或者像潘石屹那样爱跑马拉松,各家自媒体会换上恭敬的态度,写道《成功的商业人士,都高度自律》《比你优秀的人,还比你努力》。

当爬珠峰的人日渐增多,中产阶级自觉维持身份,跟那些花钱靠夏尔巴人抬上山的土老板区分开来。《中国新闻周刊》采访过一个名为宋玉江的户外运动培训师,他说:“这些企业家来登山基本是两种想法,他们人生很成功,还想寻找另一方面的成功,从别的方面证明自己有实力。”

据宋玉江的接触观察,新中产群体普遍有教养,素质高,登山前大多练过跑步、马拉松、铁人三项,身体能力强。他们在山上也守规矩,服从向导的指挥。而另外一些有钱人脾气大,颐指气使,登珠峰只是为了刷经历。

王石在接受媒体采访时,多次陈述登珠峰不是为了炫耀,而是对生命和死亡的一种感悟,“攀登关乎人性、自我、勇气和尊严”。除了登山外,王石还有另一项洋气的运动爱好一一赛艇。在剑桥访学期间,62岁的王石每天早上6点起床,参加赛艇集训。他还当选了亚洲赛艇联合会主席,计划将来在中国100所大学,推广组建赛艇队。

某种程度上,王石登山恢复了古老的传统,因为近代登山运动本来就专属于中产阶级。西方登山运动起源于19世纪初,欧洲人在阿尔卑斯山区,逐步改良技术,使用钢锥、铁索、绳结等先进工具,形成了正规体系。

在此之前,人们出于宗教朝圣、或者隐居的理由登山,真正把登山当成专业的运动项目还是从1786 年算起,科学家、探险家索绪尔登上西欧最高峰——勃朗峰。1857 年,世界第一个国家性的登山组织,英国阿尔卑斯俱乐部成立。这家俱乐部是不折不扣的中产俱乐部,首批成员281人,律师数目奇多,后来英国挑战珠峰的登山队,成员大多拥有牛剑背景。

在中产阶级的认知中,登山是郊游的一种扩展,只不过危险系数高了很多倍。索绪尔在阿尔卑斯之旅中携带红酒和丰盛的美食,到了山顶,开酒庆祝,结果香槟里的泡沫比正常更加多,喝起来非常呛口,这是因为海拔高的缘故。

瑞士山区原本人迹罕至,在英国登山者的带动下,成为旅游热点,学者西蒙·沙玛把这个现象称为“伦敦化Cocknification”。19世纪中期,阿尔卑斯俱乐部的主席莱斯利·斯蒂芬说:所有品质优良、见识博学的男人必然热爱群山。

在维多利亚黄金时代,理想的男性样板发生了转变。1813年《傲慢与偏见》主人公达西是一个慵懒,不沾俗务的翩翩佳公子。1847年《简·爱》主人公成了充满激情斗志的工业主罗切斯特。中国学者程魏做了一个比喻,达西是伦敦蝴蝶,罗切斯特是帝国鹰,《傲慢与偏见》的故事背景,局限在德比郡乡村的一亩三分地,而《简·爱》的目光投向了全世界,它的多数人物来自海外殖民地

(如罗切斯特、疯女人、梅森、简·爱的叔叔)

,要么即将去殖民地

(如圣约翰)

,小说留下不少海外风俗、风物的痕迹。

《简·爱》电影剧照。

随着日不落帝国的扩张,冒险精神获得推崇。荣赫鹏远赴雪域,在喜马拉雅群山间攀爬;戴维·利文斯敦深入非洲腹地,在陌生的野蛮部落包围中幸存下来;罗伯特·斯各特与挪威人角逐首先到达南极点的荣誉,并且献出了生命,在旅程的最后时刻,他用僵冷的手指写道:“这里的冰天雪地比温暖舒适的卧室好上一千倍。”

维多利亚时期的英国人散发着积极进取的精神,后来经济学家哈耶克移民入籍,特意尝试登山运动,阅读探险类书籍,就是为了深入理解“19世纪伦敦知识界的氛围”。那时,中产阶级呈现出阳刚强健的精神面貌,大众舆论中的理想男性应当能文能武、野心勃勃,登山既呈现了欣赏大自然的美学价值,又检验了体力和意志力。

荣赫鹏及其同伴在亚洲有过探险旅程,从东北长白山游历到中亚帕米尔高原,途中一遇高山,便忍不住技痒要去试下身手。“英国人只要看到山就一定要爬到最高处”

(荣赫鹏著作《大洲之心》)

,不过在别人眼里,登山丝毫没有意义。

喜马拉雅山脉道路陡峭,每小时最大风力达到189千米,夜晚低温降到零下几十摄氏度。外人登山会产生高原反应:疲劳、恶心、头疼眩晕,这还是轻度症状,当爬到海拔超过7000英尺的地区,空气稀薄,大脑在失眠与嗜睡交替,脑部肿胀,肺部积水。19世纪不少登山家,豪情满志上高山,结果下了黄泉,就算最后安然无恙下山,这些人通常留下永久性的脑损伤。

所以夏尔巴等居住在高山的民族,虽然经常翻越大山,天然具备适应户外运动的体格,但他们没有发展出现代登山运动。西方人所渴望的征服世界之巅,在当地人看来,就是“闲了没事干,花钱找罪受”。

索绪尔为了登顶勃朗峰,在山脚下的村子张贴告示,悬赏重金求向导,一直没人响应。三年后才有一个医生揭下告示,陪同索绪尔登山。

乔治·马洛里率队第二次攀登珠峰,西藏喇嘛劝他们打道回府。队员解释在我们英国有一种拜山的宗教信仰,必须来礼拜世界最高峰,这个解释勉强说服了喇嘛。

登山与消费主义

现代人的“诗和远方”

到1990年代后,登山逐渐转为由消费市场支撑。商业化运营带来了更完善的医疗与紧急救援体系,总体上仍然有风险存在,谁也不知道喜马拉雅山会在什么情况下发生雪崩。爬上珠峰之顶消耗大量体力,需要付出艰苦的代价。不过正因为登山有挑战性,中产阶级才会趋之若鹜,就像牛油果正因为不好吃,才获得中产阶级的青睐。

自媒体告诉你,优秀的人都在挑战自我,登顶山峰是一场修行,必须由内而外掌控自己,精神控制住肉体,在极致的艰苦中达到极致的愉悦。自媒体还会为新中产生活方式辩护,“不要用你的格局和眼界,去评判这个世界。一个人,看不惯的东西、人和事越多。这个人的境界也就越低,格局也就越小”。

电影《火战车》中的跑步镜头。

大众越是认为登山“花钱找罪受”,中产阶级越是认为登山超凡脱俗,在消费主义体系里,登山和健身、跑马拉松共同成为高档的运动项目。文章《中产的“跑步”新宗教:运动如何营造阶层属性?》揭露道:“这是中产阶级所惯于挪用的意识形态编码:文化区隔。怎么打篮球、踢足球不成为时下中产阶级的新宗教,而长跑、登山就能封神?相比于长跑、登山,篮球、足球显然没有足够的仪式性,长跑、登山则不同,仪式性十足,穿越终点,个个加冕。当然,这样的仪式性需要足够的物质支撑,掩藏在“重新认识自己”“长跑中孤独思考”之下的是什么呢?晒名贵跑鞋、晒iWatch计时器,晒你每小时收费三四百员的私人跑步教练。这当然是运动的阶级属性。”