《鹤唳华亭》突然开画,有如这北京的大风,明知它迟早要来,当它扑面而来时,还是略感突然。一日之内五集的放量,亦好比这五级风量,够猛,也够劲。

原著作者雪满梁园继续司职编剧,“白玉兰奖”导演杨文军操刀,罗晋、李一桐、黄志忠、张志坚、苗圃等中青两代实力担当,还有我喜欢的王劲松上演师徒情。幕后台前,都妥妥的。

然而从剧作沁透的气质看,它又一点都不像这西北风的粗陋,更像是一场艺术与人文气息的江南初雪,以人文底蕴开路,推理探案做媒,然后是道术与情理的博弈。

人文底蕴开路

服化道暴露制作良心

《鹤唳华亭》原载于晋江原创,书生意气,好古僻字,有一定的阅读门槛,在网络文学中独树一帜。剧作改编后,格局敞亮了不少,人物更加丰满,故事也更加圆熟,拒人千里的生僻字少了,文化底蕴却依旧。

五集下来,生僻字不多,每一处也都给了观众通过上下文理解词义的空间。比如关于考生打小抄的“怀挟”,为私藏夹带之意;一处是说皇上要“亲鞫”,就是亲自审理的意思。“怀挟”和“亲鞫”单独拧出来,可能有点阅读障碍,但放在剧中的情境里,观众即刻领会。

另一处是太子劝说老师等离开,用了“草藁请罪”,此“藁”乍看像是错别字,其实是“稿”的通假,本为某种欲理还乱的状况,就是乱七八糟的意思。在宋朝,是一个常见俚语。想当年文天祥凤凰山皇城得理宗殿试时,对策题目“法天不息”,《宋史》以十一字誉载,“其言万余不藁,一挥而成”,强调的是他“不藁”,大许那时朝廷立“藁”风盛行罢。

生僻字少了,文学性却加强了。第五集科考泄题事件,涉事考生羁押,监考人尚书卢世瑜和中书令李柏舟难辞其咎。李柏舟笑着写下“监介”二字,并做出“监督”和“防备”的字解,然后又加了个“九”字,本该“监督”和“防备”的“监介”,便成了“尴尬”。本来还觉得剧中错把尴尬的“尤”字旁写成了“九”,终于让我发现漏洞了,一查资料才知道,古人经常会因为一些特殊情况改变个别字的写法,这样的写法是“尴尬”的异体字。这样的桥段,既符合人物当时情境,又不无文人自嘲用意,是个颇具文学底蕴的包袱。

《鹤唳华亭》是个年代架空的故事,到了剧作里,笃定地指向了宋朝。剧中的城池宫苑是宋的,服装道具也是宋款,连礼仪,也是活生生的宋人再现。剧中提及的冠礼,自古便有,但仪式体系之最,当属宋人。司马光的《书仪》第二卷便是《冠仪》,可做古典“冠仪指南”。

剧中涉猎朝服、公服、时服、戎服、祭服和甲胄等皆为典型的宋款。开局皇上带了个看似平民的帽子,其实是“东坡巾”,是唐宋代文人的爆款。存世名画中,“东坡巾”存在感极强,比如李公麟的《西园雅图集》,以及他的《会昌九老图》。

剧中对宋服的追求,可以说到了病态的程度。这也无怪,宋朝是中国历史上包括礼仪制度在内的政治制度的成熟期,皇帝将相到各级官员的服饰,已成为社会化语言和政治文化标记。某种意义上说,宋朝的服饰史或制度史,也就是宋代的礼制史。

优酷手机端的主页上,适时推出了“宫廷冬季潮款”若干,娱乐大众的同时,也为宋服文化添彩一笔。

剧中不仅有复古打磨,还不乏前卫追求。比如太子喝的这酒,必须是有格调的葡萄酒。乍看起来很穿越,其实不然。话说张骞出使西域,带回了葡萄种植和酿酒,葡萄酒遂成为皇亲国戚、达官贵人享用珍品。相传汉朝扶风一叫伯良的金主,用一斛葡萄酒便换了凉州刺史的职位,还引来苏轼感慨:“将军百战竟不侯,伯良一斛得凉州。”

剧中另一道精细的饮品,当属宋茶了。科考前夜,太子找老师看字,赖着讨了口茶喝。可这茶从茶点到茶具,从泡茶流程到饮茶的手法,运镜、分镜交织,细致到了毛孔。这一出,茶道并非主角,茶饮期间,师傅的去意,学生的挽留,老臣的惆怅,太子的担忧,师徒情深,以及后续安置等等内容,都装在了茶道里。

看一个剧组的良心,首先看他的服化道,看他舍不舍得给观众烧钱。当然,这也要看这个故事值不值得。如果不值,演员怼在镜头前念台词即可,不必大费周折搞什么烧钱又费脑的茶道。一部架空历史的剧,却做出了朝代剧都难以达到的精细,该剧的良心与追求可见一斑。

推理悬疑做媒

单元模式让剧情步步为营

老实说,改编后的剧版,和原著类似,还是略有欣赏门槛的。原著的门槛在于生僻文言,剧版的门槛在于你必须专注,稍不留神,漏掉个情节或细节,你可能就跟不上节奏了。这对于资深剧迷来说,应该不成问题,但对一些散漫化的观众来说,却可能是个事。

例如冠礼案吴内人之所以上丹凤门如入无人之境,是因为官兵已经提前在丹凤门上查防清场过了,还锁上了入口,她是凭借齐王的军中内应在砖缝里留下的钥匙才进去的,而这一点在中书令李柏舟出场的时候就暗搓搓地交代过,不放大镜式看剧这些细节就都错过了。

再拿科举舞弊事件来说,如果你忽略了夹带并受贿入场的考生,那你对后面被拷打者的那番话,就接不上了。如果你忽略了顾逢恩参考引发监考组合的变数,忽略了考前太子和老师说可以让顾逢恩称病退考等,很可能会以为是一场常态的科举考试,而非暗潮汹涌的博弈。考位顶棚的破漏,已经暗示了这场考试“屋漏偏逢连日雪”的局面。

再比如之前的冠礼风波,如果你只注意到门缝里人影的闪动,而忽略了齐王的反应镜头,就意识不到齐王是在故意放话,如果你忽略了郝蕾饰演的老宫人看见小宫女的表情,可能无法理解她为何轻轻一推,就掉了下去摔个半死,更不无法理解她关键时刻,宁可咬舌自尽和承受车裂之刑,也不直言说出真相。

五集放量不多,但剧作悬疑推理,三五集一个单元案例的逻辑跃然纸上。已然大白于天下的冠礼风波,大面上是线性叙事,实为非线性剪辑。主叙事线上,关键细节的铺垫的同时,抽离了许多关键情节,保持谜底的同时,又不时提醒你这里头有事。加上陈情和自辩,用了些许的倒叙和回闪,补白前情的同时,让案情抽丝剥茧,悬念重重。

郝蕾的母女身份一直按下不表,一度让人物动机和人物行为割裂,当你对她失去信心时,太子又笃定地将你拉了回来。直到逆袭翻盘,太子和小宫女的那番对话,才把这个坑才填上,一切的逻辑性和合理性总算圆环。

科举舞弊案的逻辑类似,两个伏笔已经埋下。一个是顾逢恩参考,皇上钦点了李柏舟协同卢世瑜监考,顾逢恩是太子表亲,卢世瑜乃太子老师,李柏舟则是齐王阵营的人,权衡的用意昭然。二来是太子大考前夜跑去找过老师,本来只是找卢世瑜显摆新创的字体,同时不无在君父那碰壁讨宽慰的意思,但这发生在舞弊案前夜,一切就变得微妙起来。

各种细节,也是悬疑推理的笔触。前脚卢世瑜叮嘱要修的考棚,李柏舟复查时嘴上说着,镜头里,顶棚依旧露着,号称是协助监考的李柏舟,葫芦里显然兜着料。而李柏舟撞破锁卷人盗题,没有当场捉奸,转而安排工作人员放行夹带者,引发全场搜身,牵出三位泄题舞弊考生。事关顾逢恩以及陆文昔兄长,一位是卢世瑜学生,一位是卢世瑜推荐的接班人之子,一切矛头都指向了太子一方。

目前能看出来的,在舅舅被逼走了之后,老师卢世瑜也要走了,而且有人不想让老师推荐的接班人进来。

太子一方的台从第一集开始被拆,看似齐王一方在拆,但又未必只有齐王一方。

至于君父那边,厚此薄彼表露无遗,钳制太子的意图也很明显,至于是不是有心要换太子,还是说皆为太子闯关的命题,均属悬疑。

悬疑的还有齐王和太子的不可调和之源,从赵王称呼太子“三哥”可见,太子并非长子。太子冠礼为何百转千回,皇上为何如此忌惮于他,肯定不会是因为齐王那边“会撒娇的儿子最命好”那么简单。

道术与情理的博弈

宋工笔式的人物塑造难得一见

有别于其他宫廷故事,《鹤唳华亭》人物之间的博弈并非交恶与发难,更多的是道术与情理的博弈。

从第一集开始,我们看到的是各种拆太子的台。齐王拆太子的台,中书令李柏舟拆太子的台,君父也要拆太子的台,很容易让人对太子动恻隐之心。与此同时,剧本也开始暗示和明式,太子的台太大了,以至于连他君父都要忌惮,不得不用齐王来制衡他,冠礼也迟迟不给他办。

舅舅佣兵一方,老师德高望重,表兄弟也是才华横溢的刺头,而他的君父正值壮年,远没到要接班人冒头的年纪。明知齐王要在冠礼设计他,他不禀父王替他做主,而是选择上演反转大戏一出。生在皇家,博弈难免,然皇家大业,有所为有所不为,尤其体面之事。

在太子一方来看,冠礼迟迟不办,齐王迟迟不发,君父厚此薄彼,公道难行,必须采取一些危机公关的方式打破僵局。父子双方各有立场,似乎并非对错问题,只是道与术的不同,行事风格与命运轨迹迥异。就齐王设计他一案不禀君父,也侧漏出父子信任危机,道与术的歧途,已经撕裂了父子情感,让常理变得不常。

而这些都分散在五集的剧情里,并没有评述性旁白,也没有纲领性总结,一切都藏在编剧的笔锋中,导演的镜头调度里。剧作叙事的笔触是文学性的,勾勒人物的技法则是宋工笔式的。

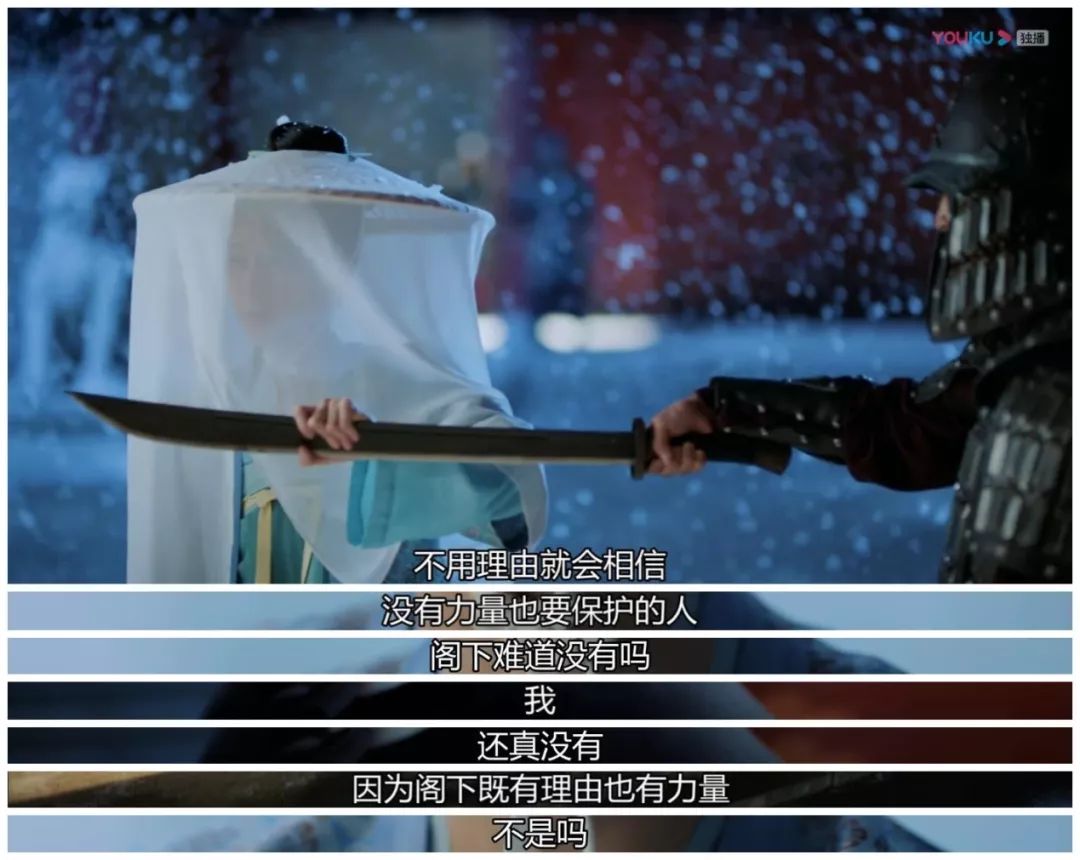

太子跪在雪地请罪那场戏为例,一众人物登场亮相。齐王送出的大氅,太子穿与不穿,都暗藏玄机,齐王的狡黠,一场戏便锋芒毕露。师徒之间是眼神的碰撞,太子宁可背负涉政的风险,也不愿看到老师在风雪里受罪,也不愿君父为难,师徒四目相惜的瞬间,流露的分明是“父子情”。舅舅顾思林上来就把太子手中的文件撕了,以戍边代价换取了太子冠礼,没有什么直白的言语,太子往舅舅怀里一靠,那夺眶而出的泪水,就是最好表达。

顾思林亮相的那场戏,也是细致到了极致。甲胄就藏在披风里,皇上一扶他,便摸到了。皇上早就收到军报,却假意没收到,还要处罚当事人,其实就等着顾思林来请愿。明明已经摸到了他的甲胄,故意闷骚着不表,非等他自己说出。仅仅一场戏,一个大局风范,一个步步为营,君臣之间的角力立竿见影。

比照的手法,在人物和情感的塑造中比比皆是。太子找皇上道歉,撞见齐王正抱着君父的大腿撒娇,同样身为皇子,一个冷漠得很,一个狗粮满地,完全是迥异的父子情。太子转身遇见老师卢世瑜,想在老师身上找回点缺失的父爱,也学着齐王撒娇,说要去老师家蹭饭不得,又抓着老师的盒子不撒手。然而毕竟君臣有别,礼制的老师还是忌惮这些的。“一日为师终身为父”的情愫,只是在王劲松老师的眼眶里打个转,即刻又憋了回去。

大多时候,太子都像个“弱势群体”,像个软柿子被人捏着,然而一旦得理,也是个不饶人的主。朝堂上反击一战,太子就像是法庭上的大律师,又像是“奇葩说”中冠军,艳压群雄。紧接着与失势宫女的那段对话,字字珠玑,杀人还要诛心,和善的外表下,暴露猛禽之态。

一面是工笔的勾勒,一面则是留白。舅舅顾思林就一场戏,却让我们看到了他在皇上面前的雷厉,一看就有前戏,至于他与皇上之间的往事,按下不表。女主角在前三集里也只冒了个头,发了个“鹤,实为猛禽,可以搏鹰”的言论,这也是对还未谋面的男主角提纲挈领的总结。而她与太子第一次谋面的对话略显奥妙,也侧漏出了她作为蜀地川大哲学系优等生的底蕴。

很久没在剧里看到这般工笔式的人物了,人物立住了,一部剧也就立起来了。

文/曾念群