“100公里”是现居成都的艺术家张晋和沈阳超发起的项目,它以艺术家自身的创作为轴心展开,通过密集的时间(3-5天)本着自己对自己创作负责的低限展开行动,探讨当艺术家在正面面对相较陌⽣的外部情境(Situation)时所做出的⾝体或⼼理的反应,是如何去与个人的艺术创作之间顺产出非惯性或反惯性的勾连,在某种层面上这是弗里德里希·哈耶克(Friedrich Hayek)所语的本地知识。试图让我们每天刷着同一个微信的全球化手指痉挛一次。

“100公里”是一次对“创作”这个动作的复习,艺术家们将自己放到了不那么舒服的环境里,将一个几近闭合结构的艺术生产切开一段来放大观察。至于他们是如何观察,如何行动的,

本次我找到了项目发起人之一的张晋来就这个项目聊了聊。

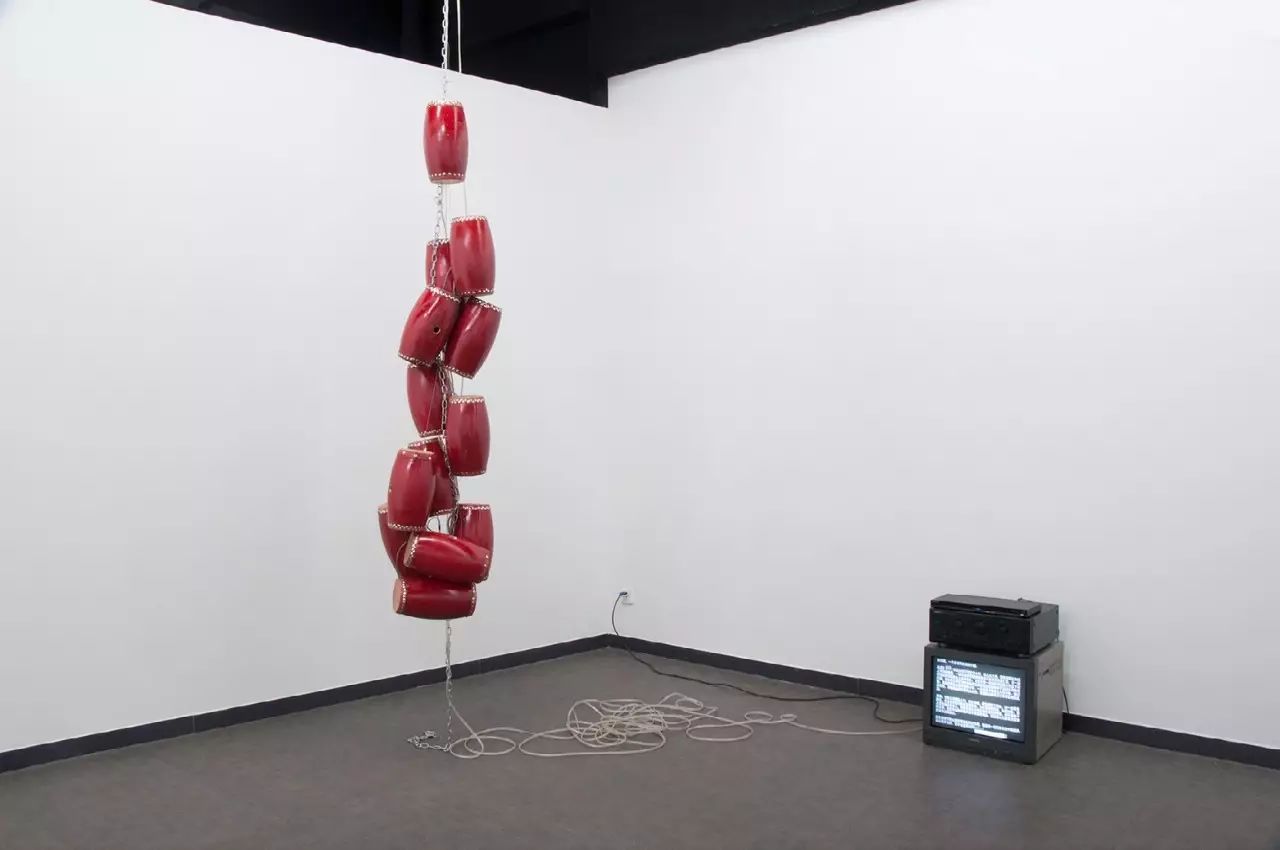

沈阳超, “一段独白与来自孔洞的声音”, 2017

声音装置, 文字, 扬声器, 监视器, 尺寸可变

100公里第二回展示现场

采访:王欢

受访:张晋

王欢:是什么原因开始发起了这样一个在地项目的呢?

张晋:

因为羞愧吧。2016年底一些艺术家朋友在微信上晒他们这一年来参与过的项目和新作品,我跟沈阳超数了数自己的,羞愧感一下子就来了。策展人李媛媛在上海曾问我成都什么癌症最多,我说是懒癌,当艺术家工作室茶壶的数量比新作品还多的时候,这是一个非常危险的信号。至于100公里是否是一个在地项目呢,目前看来不是,万一哪天某位艺术家头脑发热要在当地住半年一年的呢,但依然要保持警惕。

王欢:我觉得这个项目有一个走向比较有趣的是,它的执行方式虽然是落地发声,

但更多地指向了艺术家的自我经验以及审视自我的实践策略本身?

张晋:

美术馆馆长谈艺术生态,策展人谈命题,艺术家谈自身创作;而艺术家安身立命之处正是自己的作品,所以必须要明确的指向到自我经验和个体实践,这是我们并不强调在地本身的部分原因。并且,3-5天的出走100公里,也无法完成在地创作,但这并不意味着因为不针对在地100公里它就是一个伪命题。那么老问题又回来了,我们为什么非得出去走100公里呢?

麓湖A4美术馆的策展人李杰在一个非正式场合曾同我谈过,他说的很开阔,引用李杰的一段话吧,

“100公里诞生的东西是什么?是野心,是改变自己原有的批评语境。出发的目的是为了批评语境,真正的语境在于现实在于焦虑。否则,100公里失去的不是作品,而是整个团体的艺术家在中间产生的变化,它跟社会介入不一样的地方,是艺术家通过100公里对自己本身的调整。”

童文敏, “盘旋”, 2017

行为, 录像, 现场

100公里第二回展示现场

王欢:每一回行动所选的地点是如何确立的?它与特定地点本身的关系又有多大呢?

张晋:

每次行动地点轮流由艺术家给出,因为考虑到个人好恶问题,我们更倾向于把这个选择模糊化甚至随机化,这样参与的人就都不会有意见。比如第一回我从艺术史从发,根据冈萨雷斯.托雷斯作品《完美爱人》中分针所指的方向确定地点,第三回因为一位艺术家命理五行缺水,所以他选择了100公里处最大的一片水域。

100公里不会要求艺术家一定要同某个地方发生关系,他/她去做一个本雅明笔下四处游逛闲散之人,还是去做一个好打报不平的游侠等,这都是个体的事儿。你应该看过前几天公众号的一篇文章《第五十七届威尼斯双年展| ARTFORUM杂志》,里面提到的一个词“悠然”(otium)我特别感兴趣,今天的职业艺术家太疲惫太过于身份焦虑,假设艺术家到了100公里处要么高兴得吹起口哨,要么无所事事,这些都是常态,而且也不好判断这3-5天到底是生产性的还是非生产性的,但是雁过留痕,一定有什么东西带回来,但不一定就是摆在展厅里让众人发微信的NB作品。之前的一次内部讨论大家更感兴趣的是,出走的3-5天或许可以让个体找回被遮蔽的部分感知,或者想不清楚的时候,干脆就回到双手回到自己的直觉,干吧,Do it;而至于具体去到哪个地方,大家不是很在意。

杨方伟, “热岛效应”, 2017

综合材料, 106x90x60cm

100公里第二回展示现场

王欢:参与艺术家方面又是如何选择的呢?参与前会先讨论,大家来共同建立一个意识吗?

张晋:

一定要这样,我们可不想把100公里变成一言堂,共同讨论,不因谁跟谁感情好就可以进来玩一趟。我们更看重框架和机制,这样就规避了很多没必要的情感用事。100公里的结构大概分三块,一是确保每一回有两位有过行为/表演经验的艺术家,因为他们/她们对现场的反应能力更强,比如普耘和童文敏;二是声音艺术单元,每次有一位艺术家参与;三是偏综合偏新媒体的艺术家参与。

这样的设置不是说排斥绘画摄影,而是我们一直都还在找这一类的艺术家。还有一个1+1单元,就是每一回某一位艺术家可以邀请另一位艺术家参与进来,可以联合创作也可以单独创作,第三回是沈阳超+李琦。

考虑到100公里的长线性和可持续层面,我们首选邀请成都重庆两地活跃的青年艺术家,1+1单元里会有来自其它城市的艺术家,希望跨地域的艺术家之间相互交流,共享一些经验。接下来100公里可能要去其它城市的美术馆做一次展览。

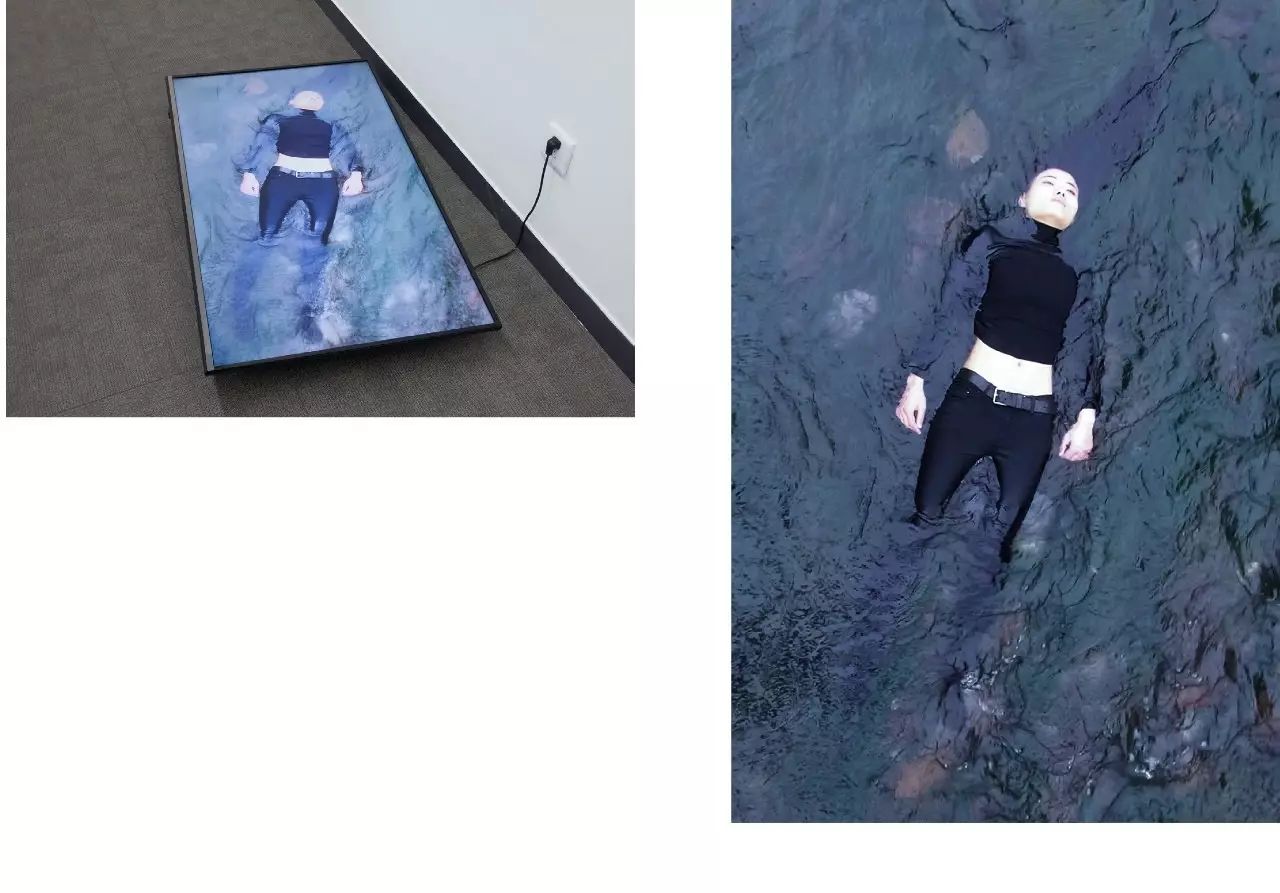

Cvalda, “‘C’”, 2017

声音装置, 双耳录音话筒, 录音机

制作软件AbletonLive9, 蓝牙耳塞, 眼罩, 黑布

100公里第二回展示现场

王欢:我没有做过艺术家的经验,而对于这个项目,我在想,由于它充满暂时性地与限定空间发生关系,并且它不要求艺术家一定产出结果,会不会反复触碰到那个感觉,就是“迎接触发艺术创作时刻的到来”,或者说,看到了什么之后发出“这个可以关注一下去做作品了”的感觉。这是一种什么感觉?不知道好不好形容出来?

张晋:

刚开始或许真的有你提到的迎接触发艺术创作时刻的到来,像个拾荒匠一样期待捡点什么宝贝。这里有自己的预设,3-5天内我一定要在当地做出反应,一定要搜刮到什么素材,在第一回我们身上多少都有点这类状况。但之后就很不一样了,你提到的那种感觉我尝试来描述一下,比如我在当地买了三块黑色的树化石,直觉上可以跟第一回的作品煤炭产生呼应或者推进,但回成都几天后我就决定把它送人了,因为重要的是筛选,需要反复揣度这些物件也好激动也好到底跟自己的创作线索有没有关系。3-5天的出走只是一次事件的开始,但不一定是创作的起点,每个人需要去思考自己的这个起点在哪里。

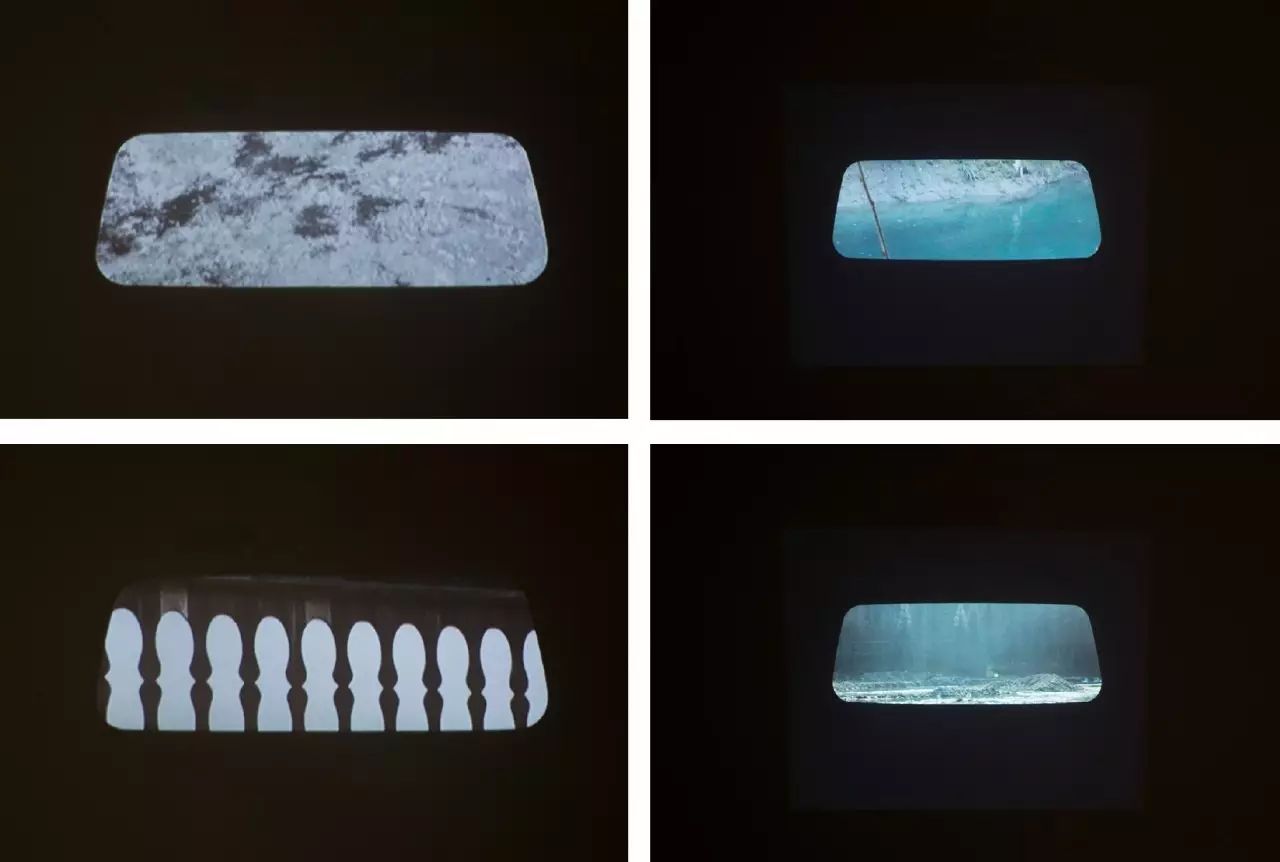

普耘, 火车路的尽头, 2017

装置,图片, 实物, 录像

100公里第二回展示现场

王欢:参与项目的艺术家我并不是所有人的创作脉络都有所了解,不过在认识的人里,我感觉整体上都是维系在自己的谱系上的,没有那种与这个艺术家以往创作形象相悖的突兀感,我不太清楚这算不算是一种经验的外现?如果是的话,那项目中所提倡的规避经验和惯性更加具体指的是哪些地方呢?

张晋:

你的直觉是对的。在第二回讨论会上李杰也指出大家调用原有艺术系统里的经验还是太多了。100公里邀请了几位学识丰富言辞犀利的观察员,每次讨论会上对每个人都是一通狂批,但这是特别可贵的部分。100公里异于群展的地方在于它是一个持续的生长计划,一开始艺术家不可避免的有既定经验和创作惯性甚至技巧化,但眼睛雪亮的观察员会毫不留情的给你指出来,让你开始反思自己的参照体系是不是该松动,开始质疑自己是不是在重复在虚张声势,如何做到精准的表述自己呢。这么说依然抽象,我举个直白的例子,假设某个人的惯性就是爱做思考,但不能老思考啊,艺术不是思出来的是做出来的,那请你行动起来,一旦开始,引经据典少了,现实中的身体摩擦就进来了。

陈萧伊, “滴水观音”展示现场, 2017

综合材料

100公里第二回展示现场

王欢:还有一点比较可疑的是,如果说这个系列项目要求艺术家在一定程度上反对经验,短暂地告别个人创作体系。但最终的呈现效果上对绝大多数观众来说,这是难以察觉的,如此来看,它始终是强调作者的,并且与观看的人切断了一定的联系,这样的话,是不是结果、呈现效果等等都不重要了?可是展览作为某一段的结局又需要展示结果给大家看,在这其中好像有些矛盾。你觉得展览的意义应该在哪里生成呢?以及除了展览之外,有没有类似讨论会之类的东西呢?这样好像能直白地把大家参与的感受传递出来。

张晋:

做为一个有强大逻辑的理科生,首先我希望所说的一切不是在为100公里做任何的辩护。参与100公里的艺术家背景和诉求不尽相同,不可以简单化为反对经验和告别什么,但一定要强调作者性和个体实践。而呈现效果部分层面又可以归纳到布展策略,刚开始我们希望是取消策展人制的,但这不是常规意义上的反策展,只有年终的最后一回策展人才会介入。我个人会期待在呈现效果上有一个交织的野生的状态出来,虽然到目前还没有,呈现对100公里来说还是个体来说都是很重要的吧。

张佳颖, “99个问题”, 2017

绘画, 磁带, 行为, 纸本墨水, 丙烯

100公里第一回展示现场

展览的意义从两方面来谈,在成都不是很容易申请到艺术基金或者是项目资助,我们必须面对这种局限。除制作费以外产生的各种费用艺术家之间AA,那艺术家如何利用廉价材料如何利用看似Low B的物件去组织自己的作品,或许这有助于打破惯性产生新的可能,这是展览抛给艺术家的一个思维性的挑战;另一方面,展览是100公里的又一个观察者,它可以快速揭示出更多问题,比如我们已有的行动方法论上是不是出了问题,从而没有把艺术家的潜能发挥出来,比如空间里的所谓作品是不是还是太常规了,有没有可能增加一些非物质性的文本创作性之类的东西进来。

一场公开的讨论会每次都会有,就在展厅里面进行,对大家特别有帮助。另外还有艺术家之间的讨论会,就更多了。事实上,这些后续的讨论会就是一场批斗会,我们敬爱的观察员也会偶尔说点儿好话,100公里在学术研究上是很有价值的,请大家继续参与很期待等等。100公里的艺术家需要有一颗坚强的心脏才行,然后艺术家之间再开会,讨论新的行动机制和展示可能,下一回,再度出发。

吴芸芸,“ 行程100公里”, 2017

视频装置 双屏影像 彩色 4′09″, 摇椅, 黑布

100公里第一回展示现场

王欢:综合两次已经实施的行动来看,如果说第一次你们的目的还是在于对经验这个不确定的讨论中,而到了第二次则更加明确地提到了对“知识,经验和惯性”的反对甚至是规避,显得更加激烈一些。随着项目的推进,思考的问题和目的也是逐渐明晰的吗?自己有哪些思考可以分享一下吗?

张晋:

我觉得会越来越激烈。个体所面对的问题或者说创作危机也越来越清晰,甚至有艺术家已经做好了新的方案,去“反击”观察员的微词。我可能会把100公里描述成河流中一个巨大的漩涡,把树叶枯枝把所有浮在水面上的东西全部卷进去沉入水底,通过不断的旋转,就像拧一颗木纹螺丝钉一样,让艺术家变得更深沉把作品锤炼得更坚实。

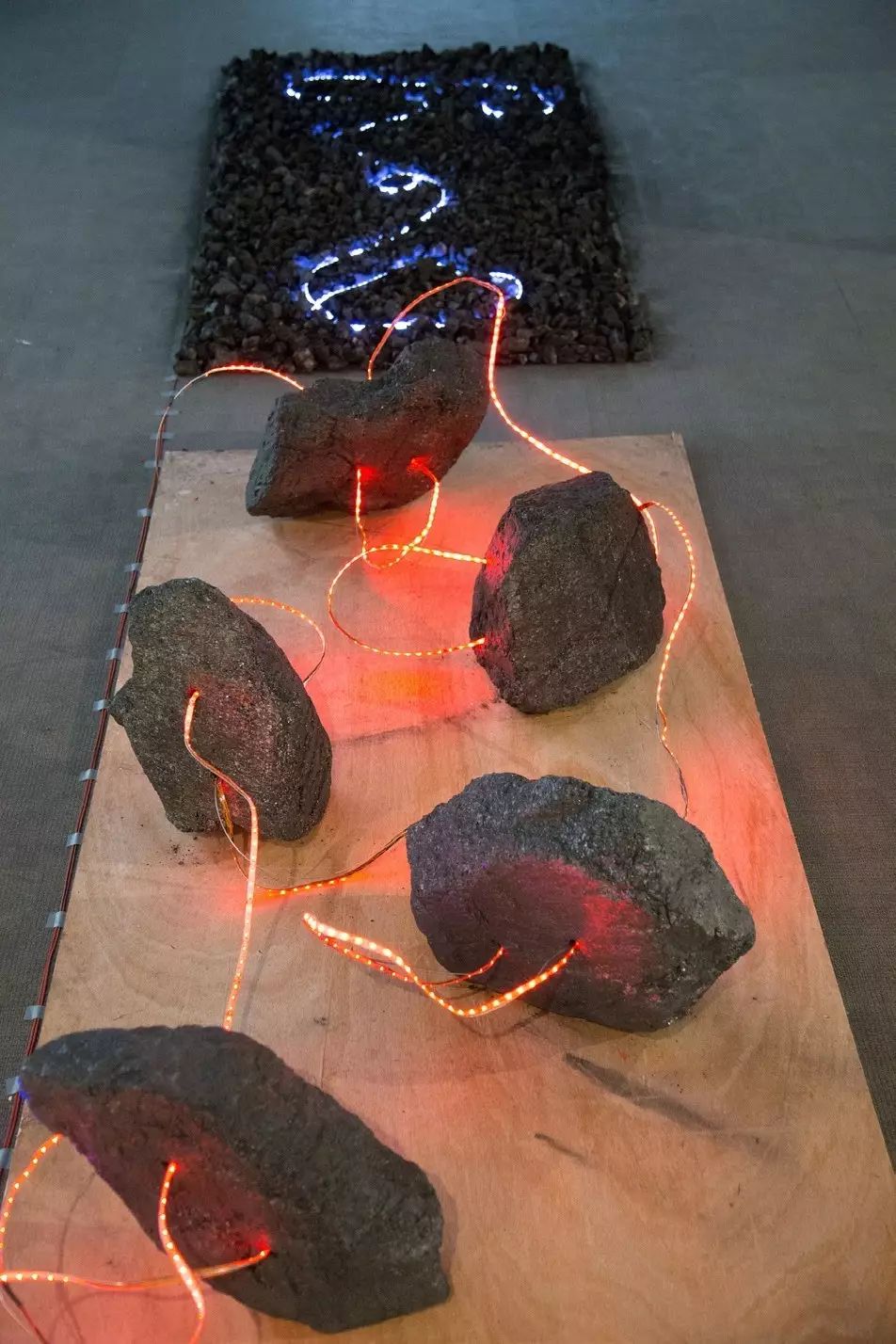

张晋, “C先生”, 2017

装置, 煤炭, 麸炭, Led灯带, 驱动电路

热敏打印纸, 头戴式耳机, 声音, 无声单屏视频

100公里第一回展示现场

王欢:这个系列项目计划要做第几回呢?作为完结的时候是会有一本出版物来收录?这些如何规划的呢?

张晋:

计划做5回。今年春节我研究了从90年代以来国内曾发生过的几十个艺术自我组织,有很多值得借鉴的部分,而且大部分都会有一本出版物做为档案。我们计划把正式和非正式的讨论会的内容都放进去,其中有个章节叫《酒间箴言录》,喝酒的时候还是闲谈的时候,如果有针对100公里或者本体创作的一些微言片语,都会收录进去,这些闲言碎语或许也很精彩。

王欢:谢博士的回答,创作危机要思考,酒也要照喝!

张晋

1978年出生于中国四川

1996年进入中国科学技术大学学习,

获理学本科,硕士学位

2007年获得美国纽约大学理工学院(NYU.POLY)化学博士学位

现以艺术家身份生活于四川成都

个人网站

www.lakezhan.com