北京大学人文社会科学研究院

浙江大学文化遗产研究院

「书法的物质性与历史研究」工作坊

最适合书法的纸笔是什么?这个问题,大概率的回答一定是宣纸、羊毫。

事实真是如此吗?先来看看明代大家董其昌的选择。

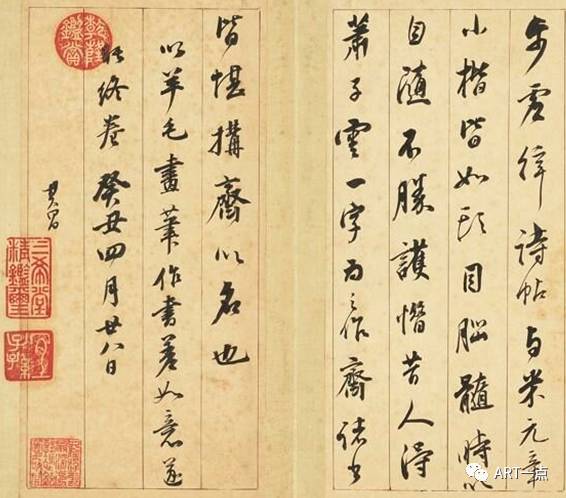

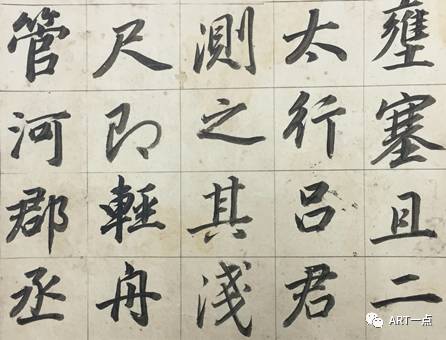

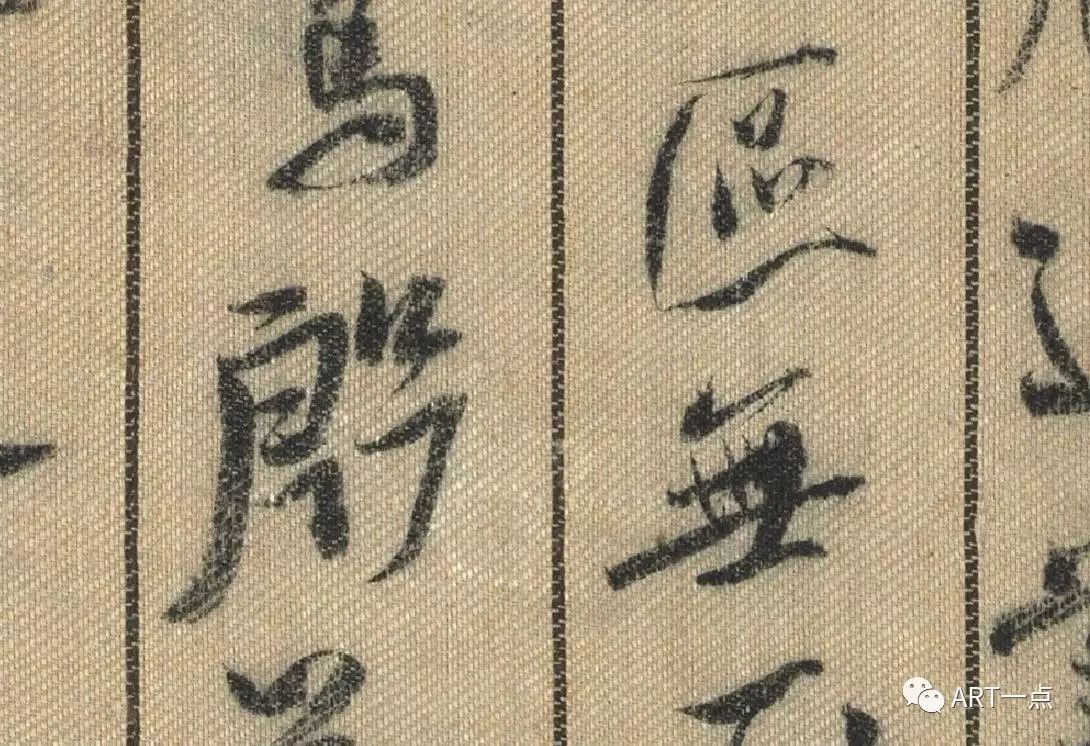

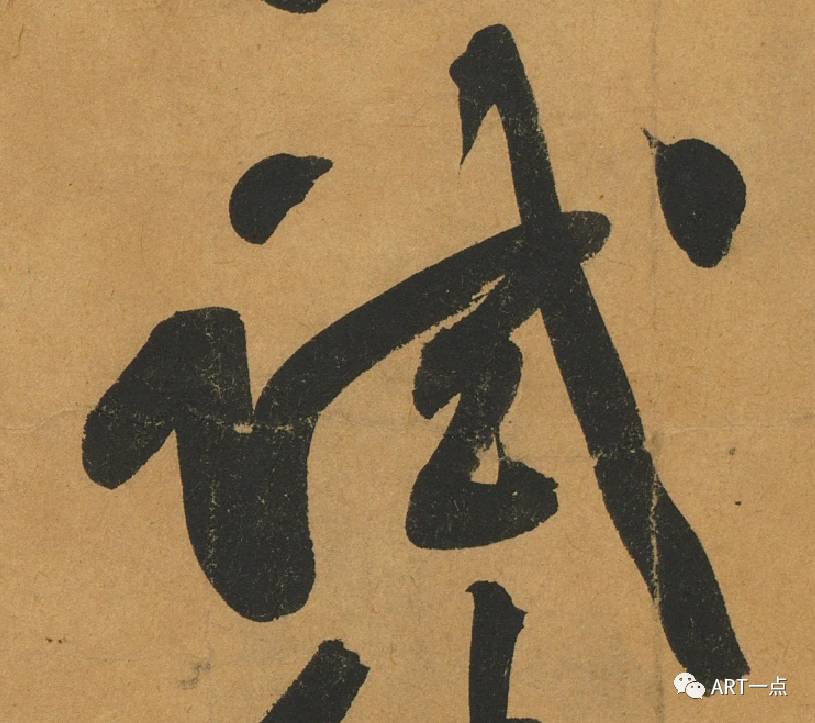

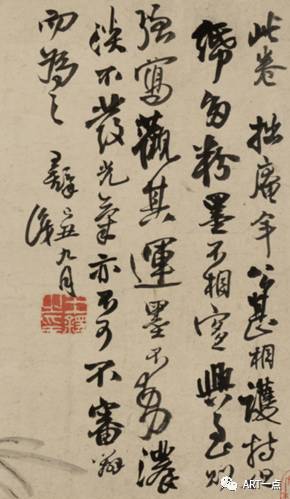

董其昌最偏爱的纸叫高丽贡笺。这种纸张在明代非常珍贵,其特点是密、厚而光滑,甚至被称为“镜面笺”。因其特性,书写感全然不同于我们现代对好纸的概念——非常顺滑,不太渗墨,几乎接近于现代的传真纸,墨干透后,会清晰留下运笔的痕迹。

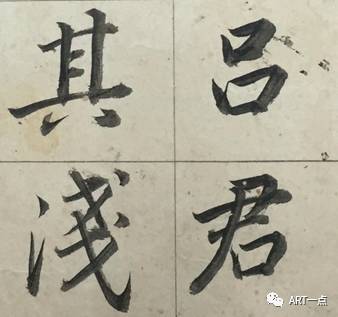

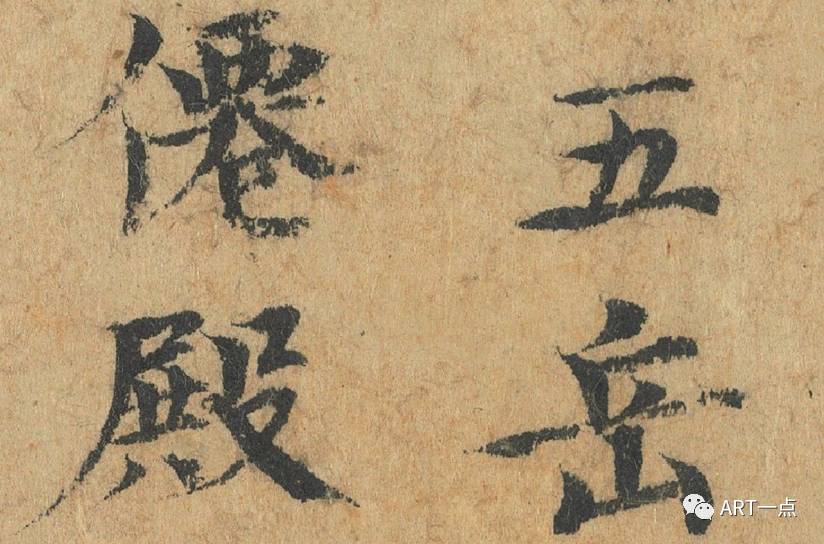

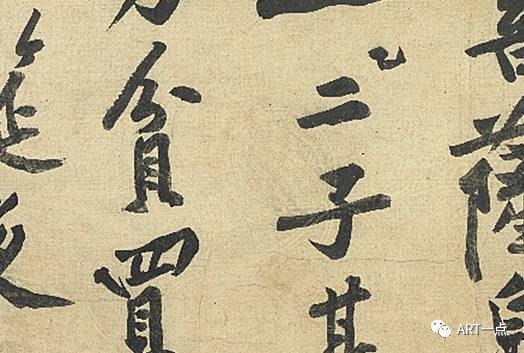

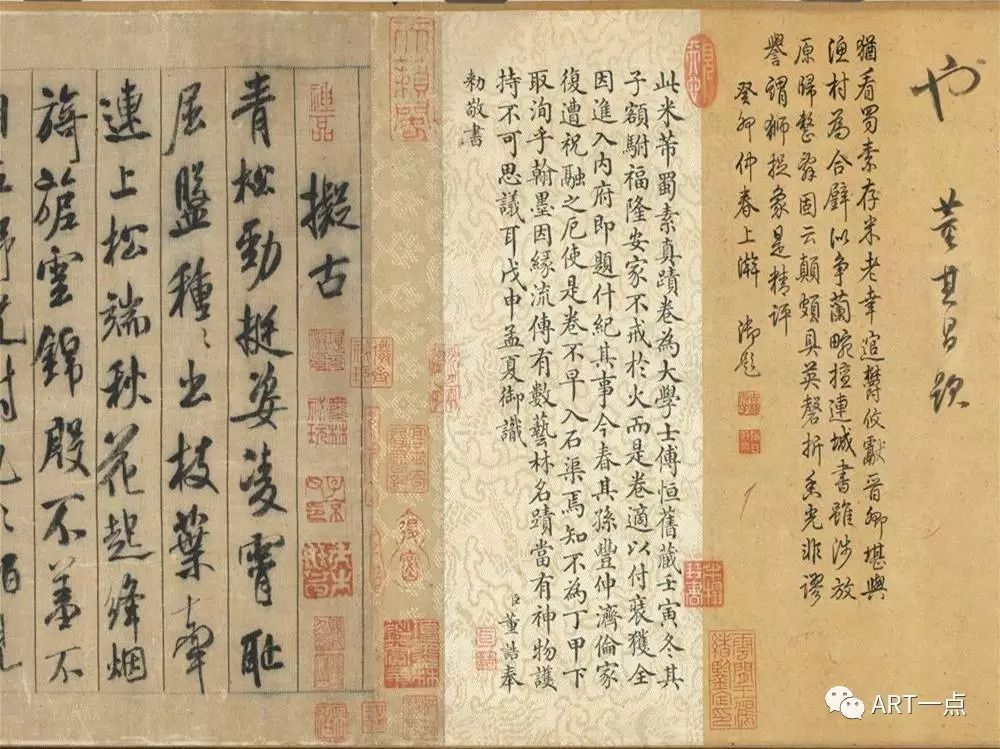

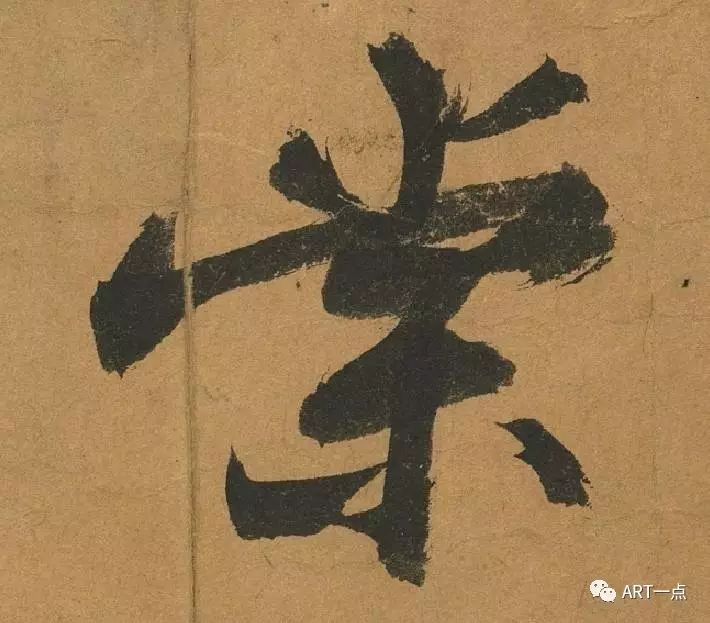

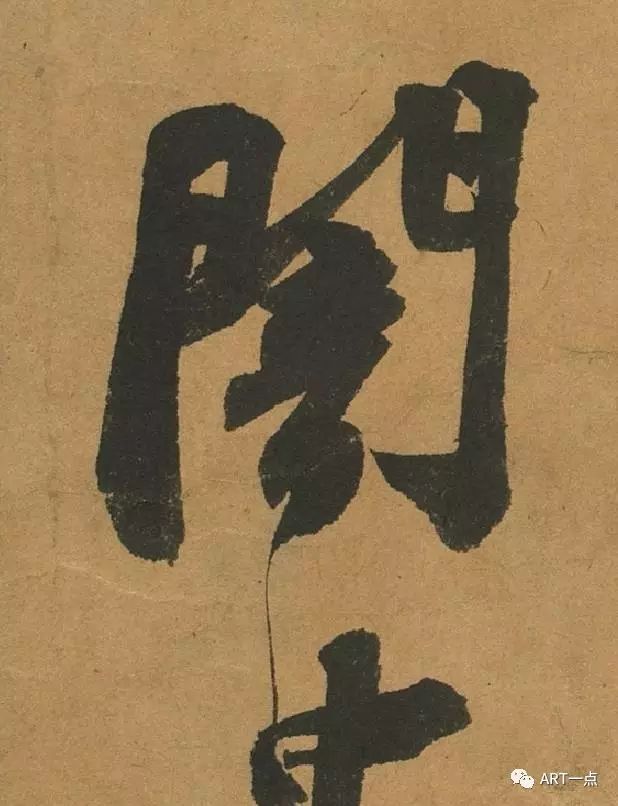

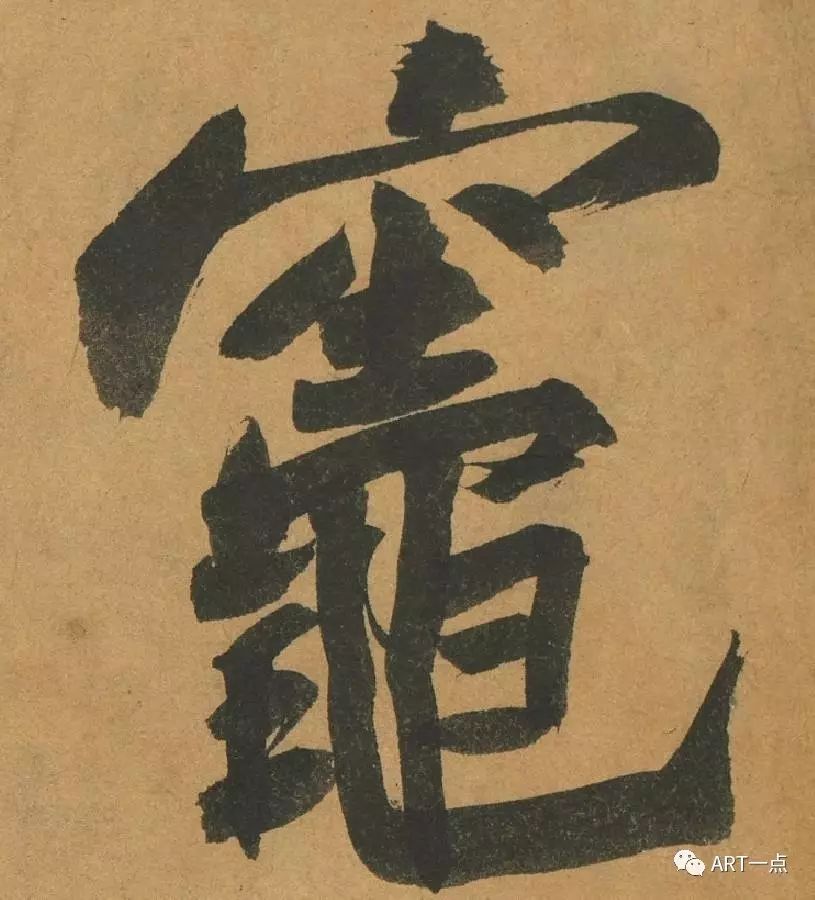

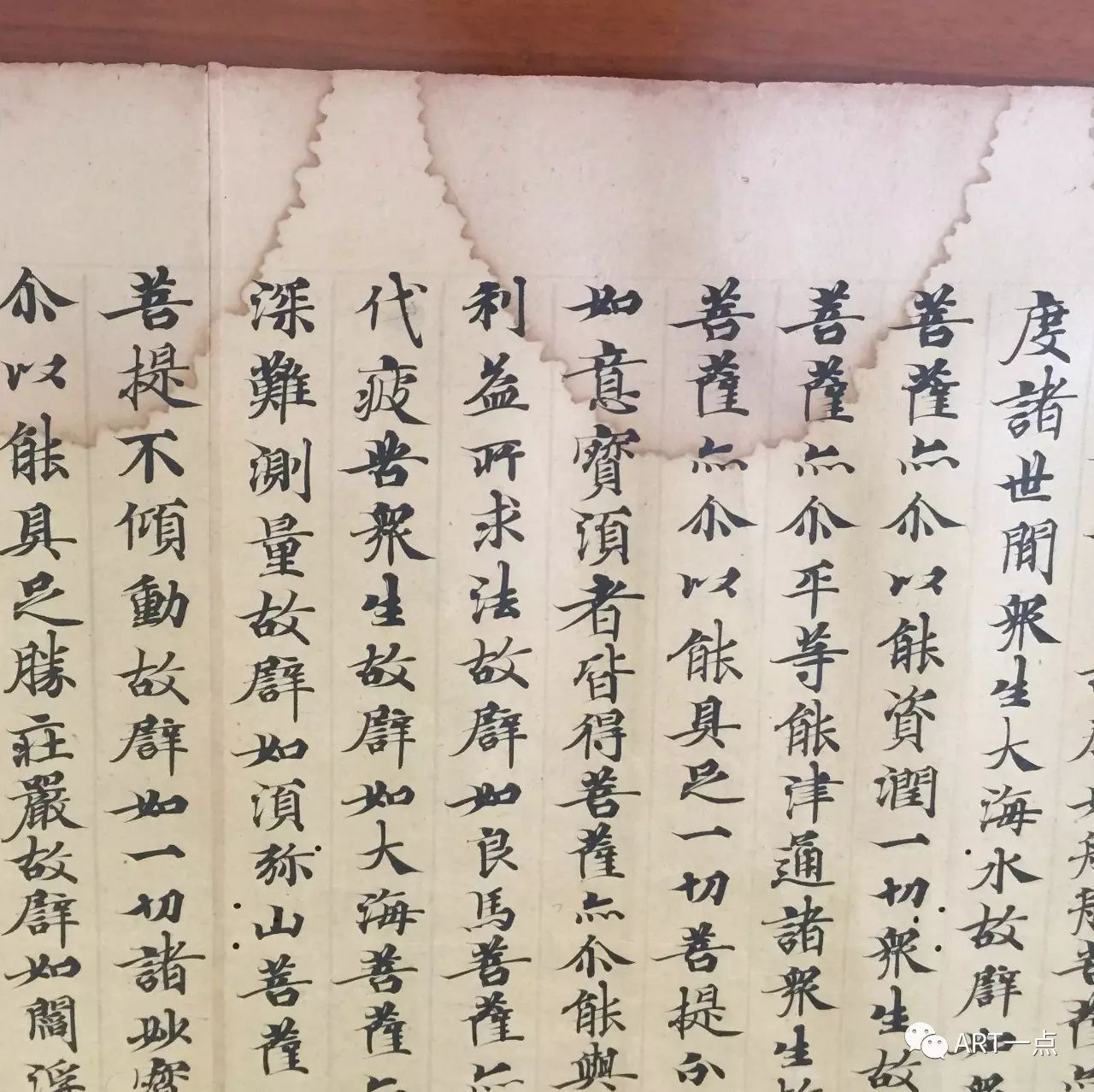

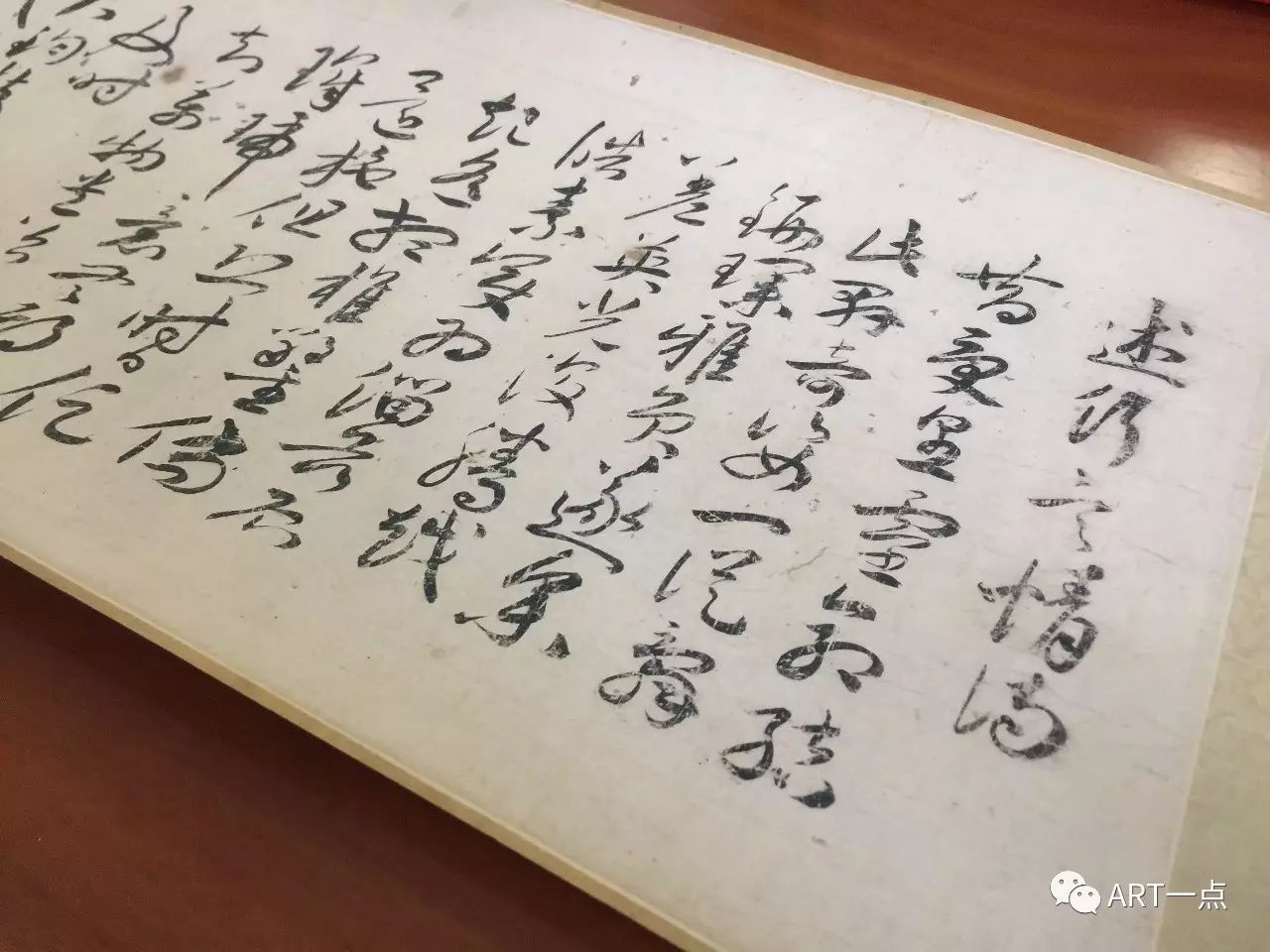

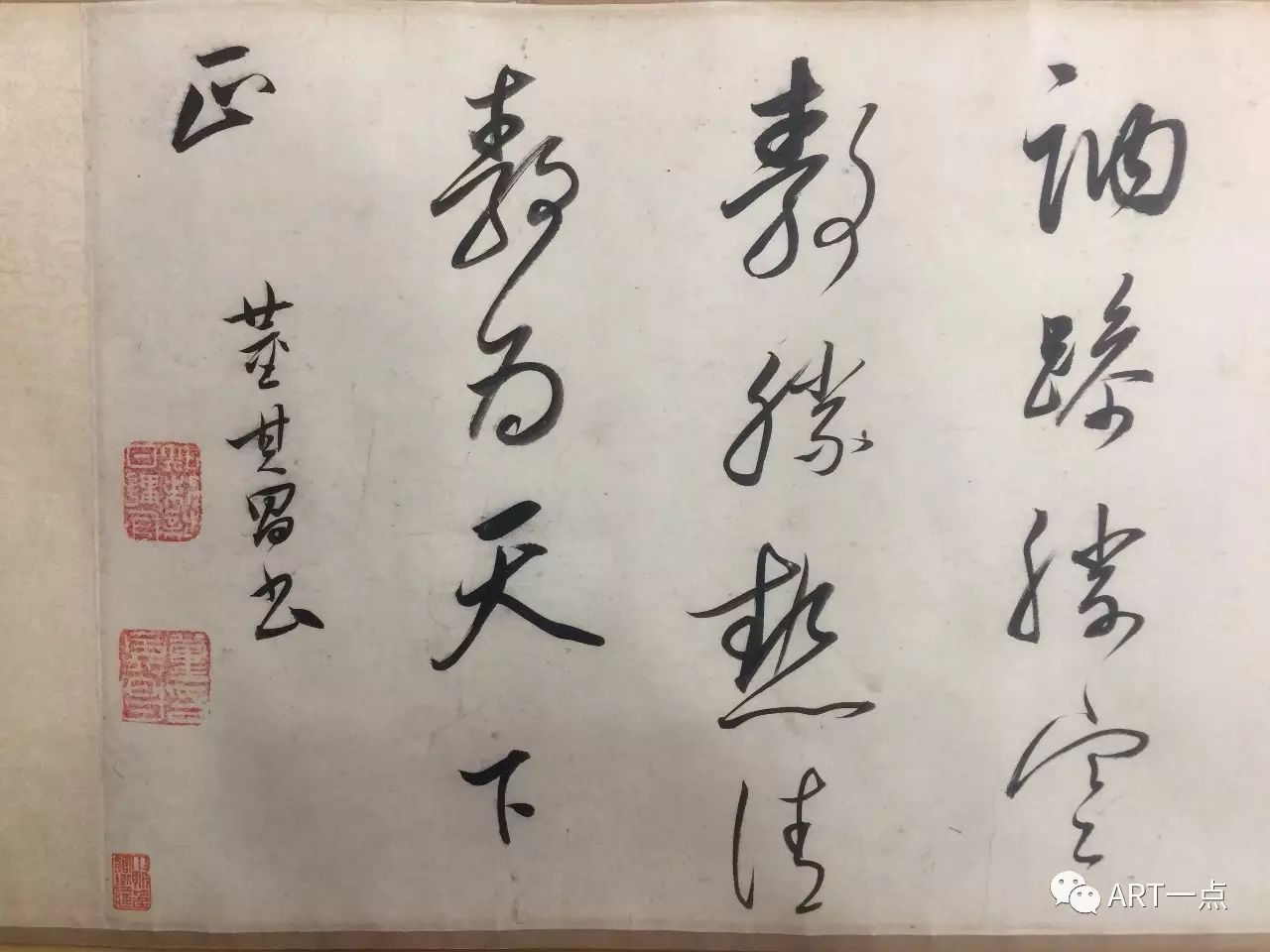

明董其昌作品

此作纸张尚不确定是否为高丽贡笺,但效果相近

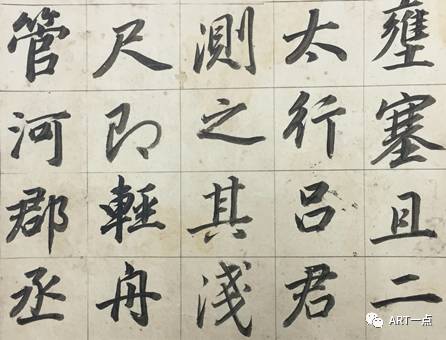

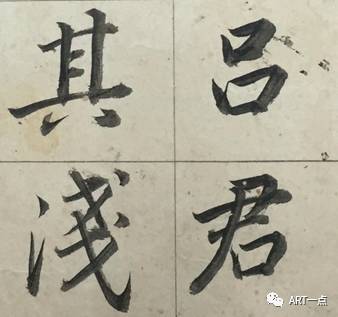

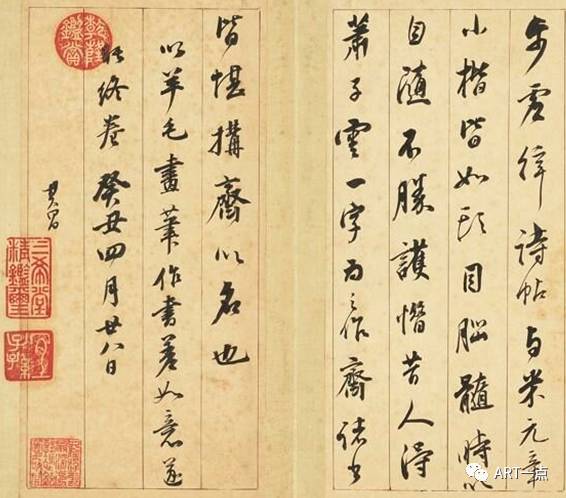

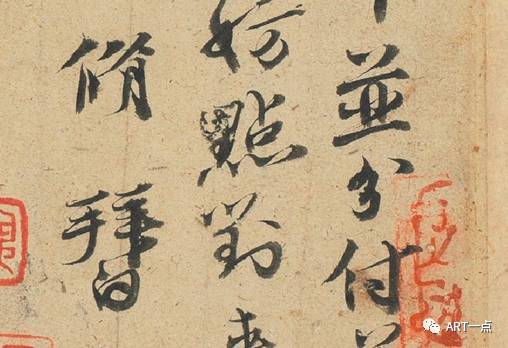

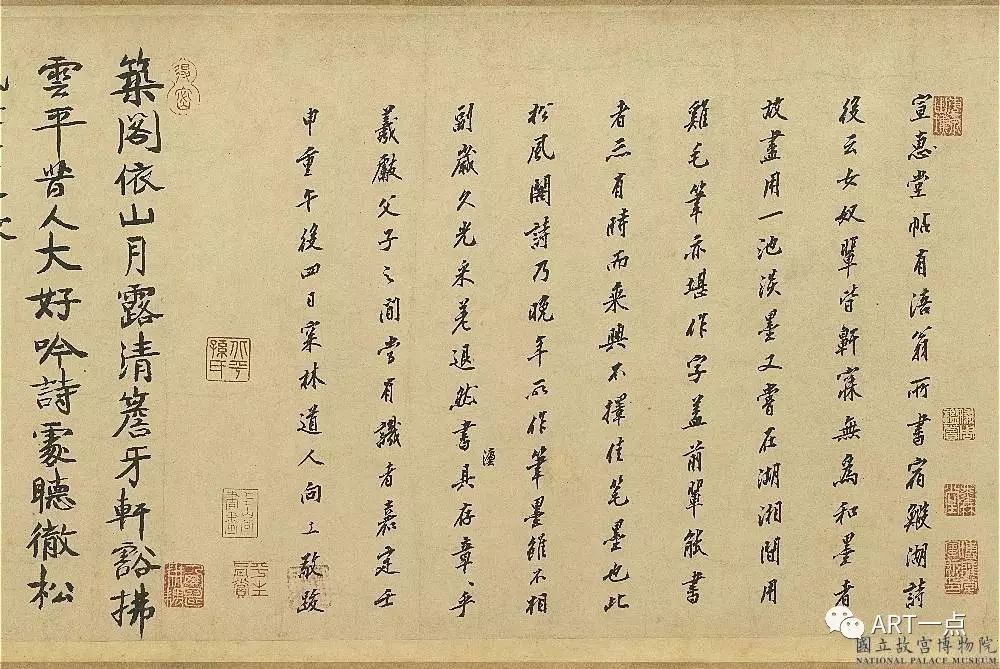

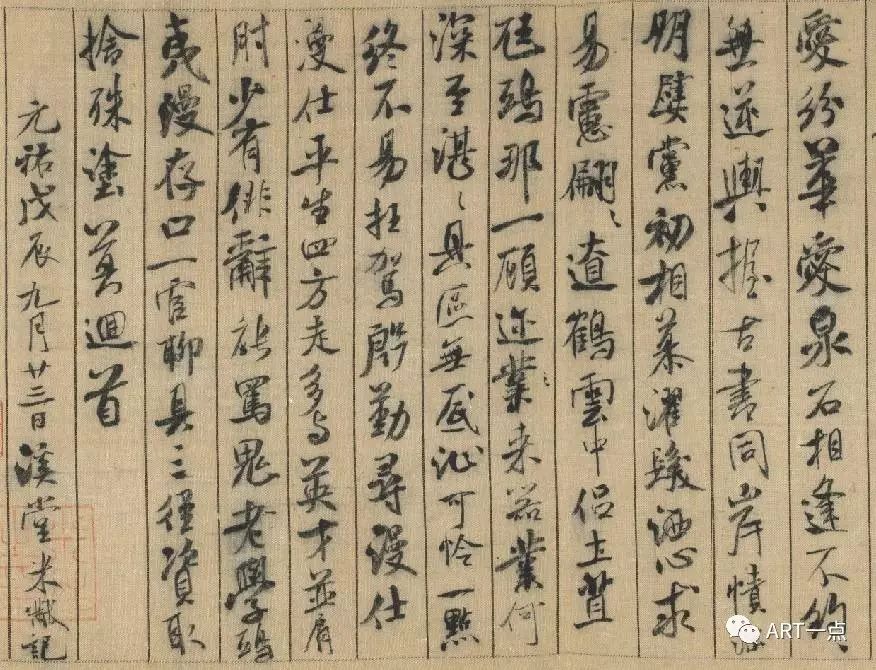

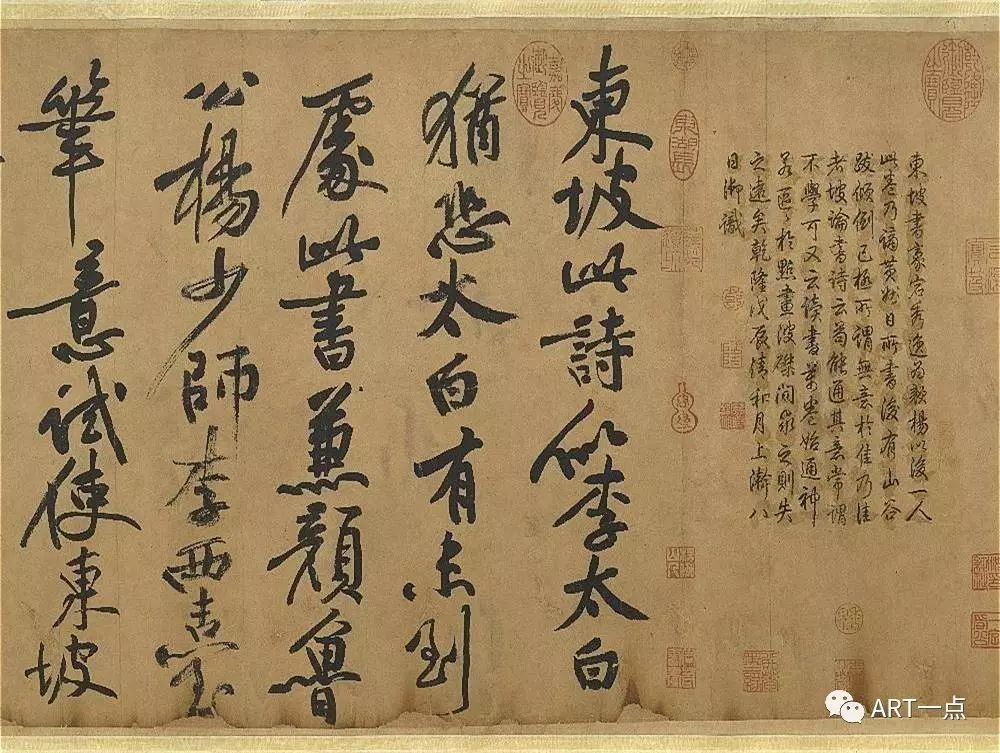

董其昌偏爱的笔则很可能是硬毫的。万历四十一年(1613)四月廿八日,他在书写《论书》时使用了羊毫画笔

(指全发开的羊毫笔)

,特别在题跋中加以注明:“以羊毛画笔作书,差如意,遂能终卷。”和他平时的作品相比,这件字迹点画的控制不很理想。

(黄辉、王稚登、董其昌、米万钟等人的大字多用羊毫,但小字还是以硬毫为主。)

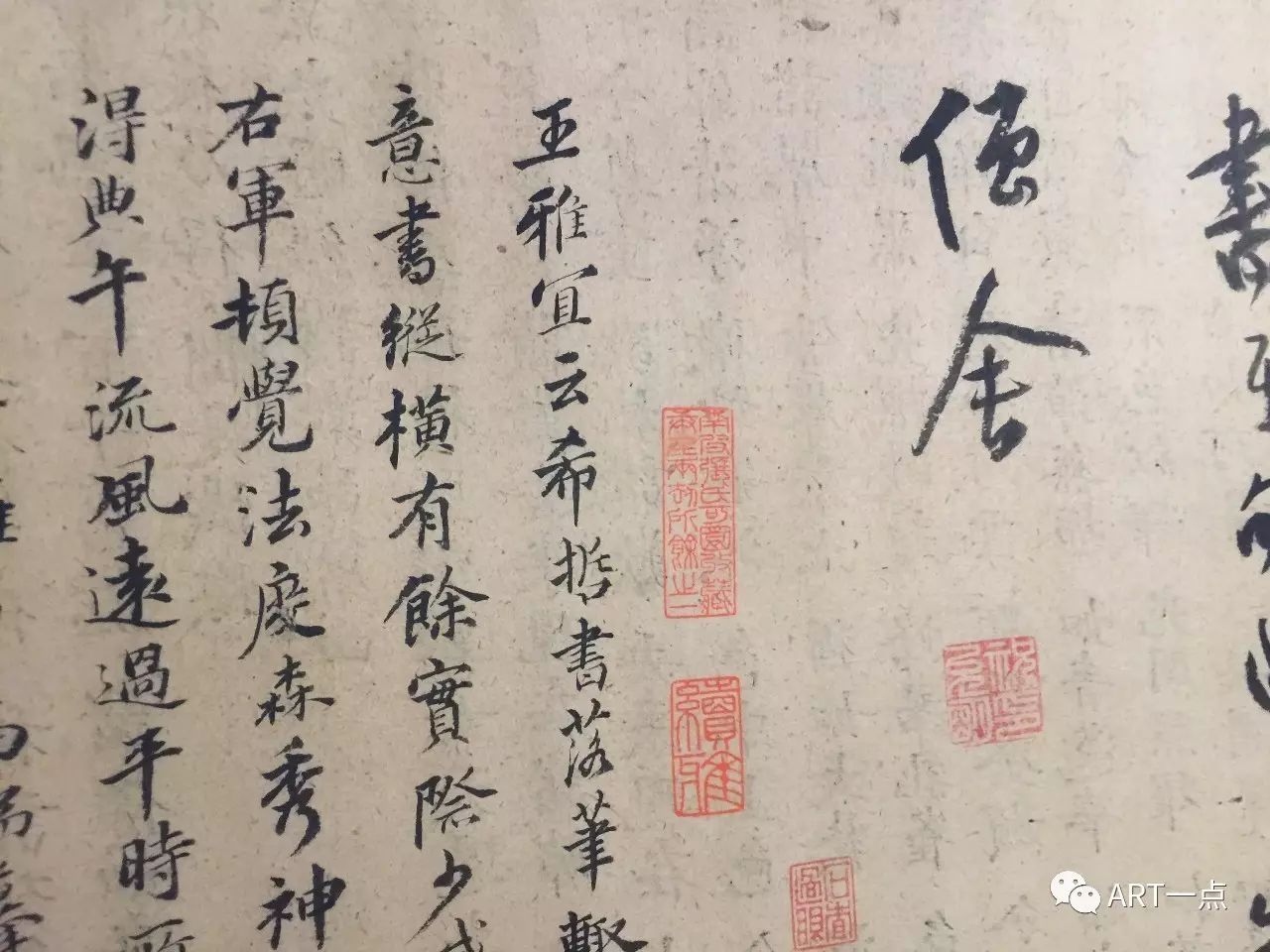

明董其昌论书

不仅是董其昌,还有欧阳修、苏东坡、黄庭坚、王铎……对于纸笔,每个时代的书家都有他们的偏好,有些是群体性的选择,有些则是个体的,这种偏好,决定于当时的材料、工具和技术,关乎他们的审美、风格与趣味。

回到最开始的问题——适合写书法的究竟是什么纸?什么笔?时间推回到三百年前,答案就会与现在截然不同。在过去,人们更偏爱硬毫笔和偏熟的纸张

(生纸未经加工,熟纸则经过精加工,简单来说,生纸渗墨,熟纸则不太渗墨,所呈现的书写绘画效果因而不同)

,直至清代碑学兴起以后,生宣和长锋羊毫才开始被大规模使用,打破了这种格局。而这一切,距离今天不过两百多年

(若以阮元二论的出现为碑学兴起标志),

对于悠久的中国书法史而言,这多么短暂。

以上关于董其昌纸笔的研究,来自于今年五月北京大学人文社会科学研究院&浙江大学文化遗产研究院

“书法的物质性与历史研究”工作坊

浙江大学

薛龙春

教授的报告

《材料与明代书法的转型》

。当然,这只是他报告中的很小一部分,

书法的“物质性”所指的也绝不仅是笔墨纸砚

。但如你所见,简单的纸笔背后,能纵深出许多历史的真相。

___________________

北京大学人文社会科学研究院

浙江大学文化遗产研究院

「书法的物质性与历史研究」工作坊

____________________________________

华人德

苏州大学教授

方广锠

上海师范大学教授

刘 涛

中央美术学院教授

扬之水

中国社会科学院研究员

白谦慎

浙江大学教授

刘 恒

中国文联书法艺术中心主任

梁 颖

上海图书馆馆员

林 霄

香港近墨堂书法研究基金会董事局主席

缪 哲

浙江大学教授

渠敬东

北京大学教授

叶竑毅

台湾档案局修复师

薛龙春

浙江大学教授

毕 罗

意大利拿波里东方大学教授

何炎泉

台北故宫博物院研究员

(排名不分先后)

等

_________________

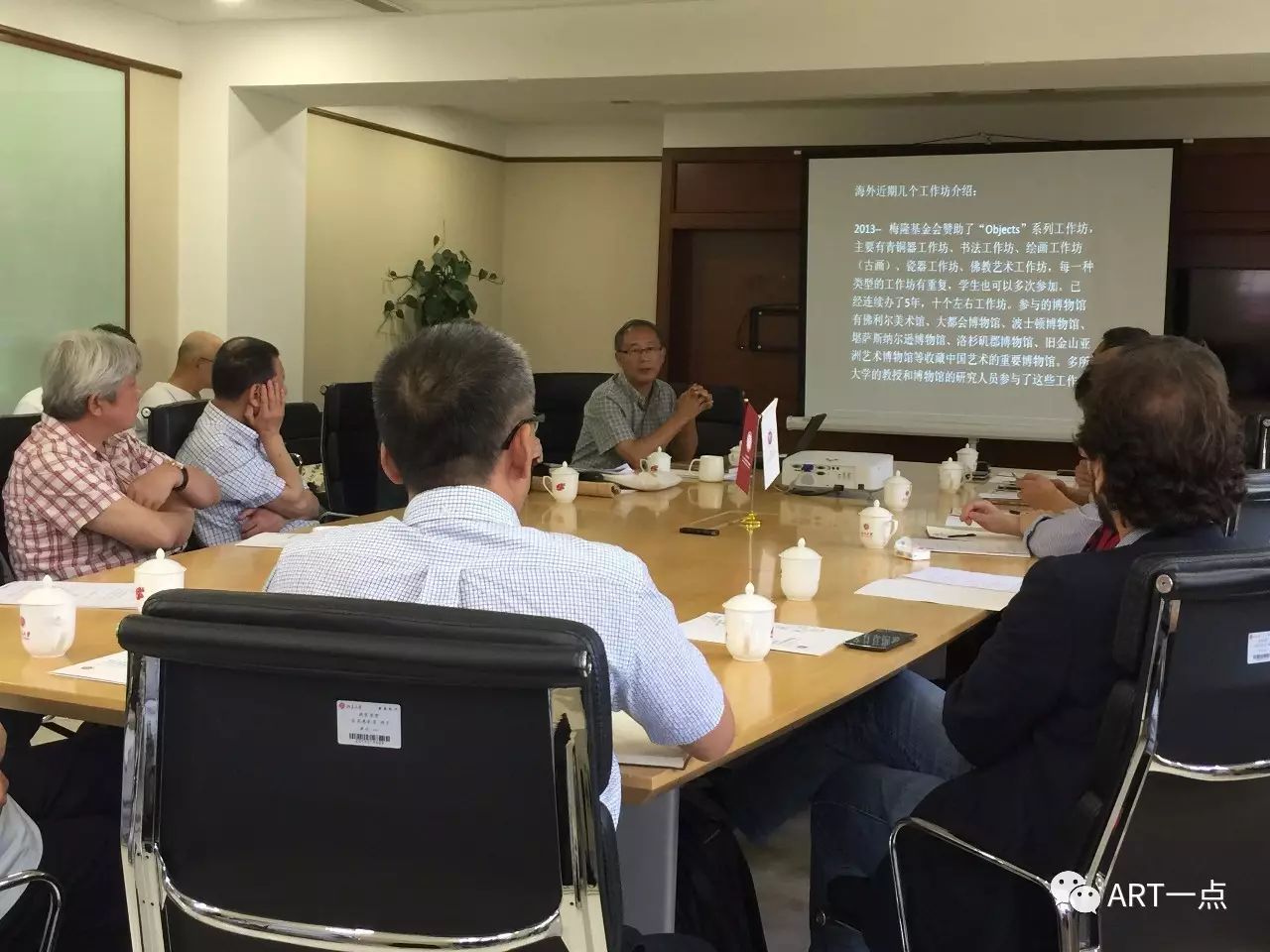

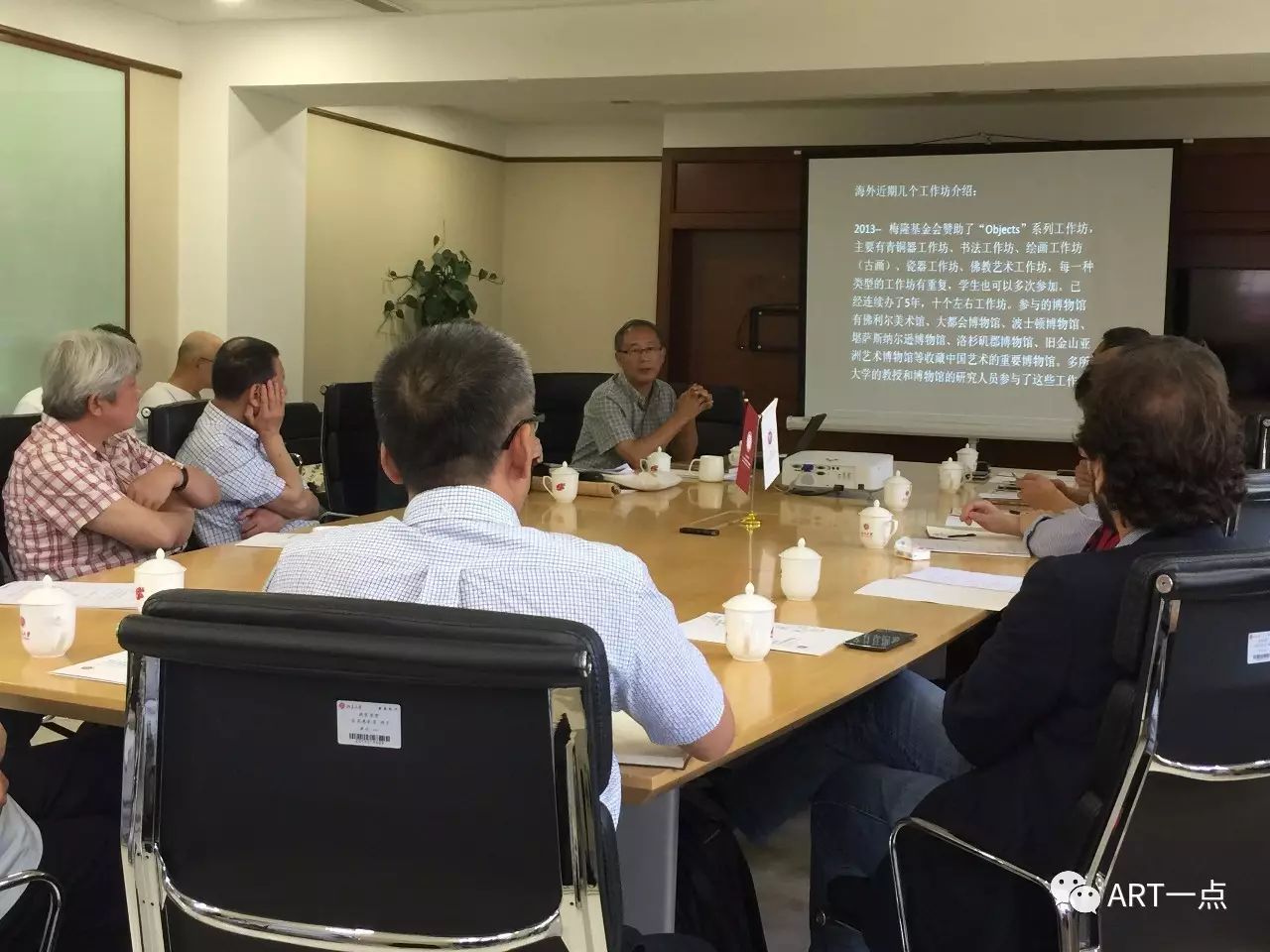

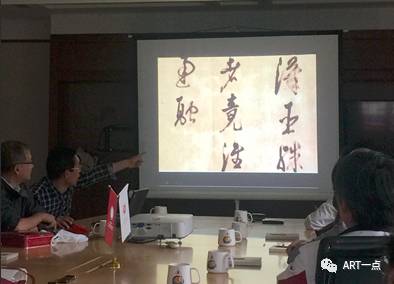

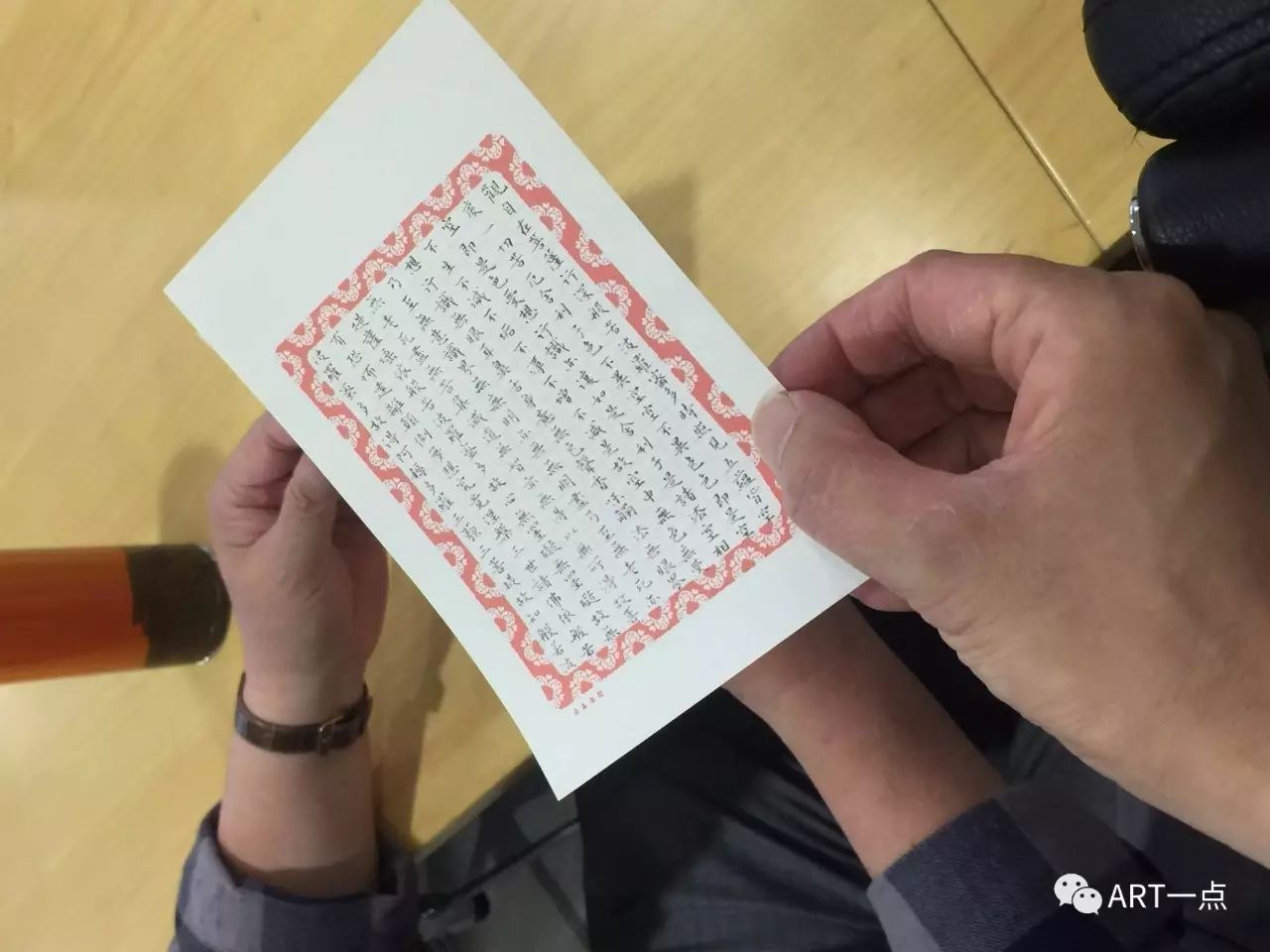

工作坊研讨会现场

欧阳修 苏东坡 黄庭坚的纸与笔

从苏东坡对欧阳修的“误会”说起

工作坊由

北大文研院特邀

浙江大学

白

谦慎

教授召集

,

邀请海内外十四位专家学者

,为期一周,分为

北京

和

安徽

两部分。除了一场欢迎

随时提问随时交流的闭门研讨会

,还包括

书写交流、古

代书迹实物

观摩

和

纸、墨、笔等材料生产制作的实地考察

。

为什么要做一个“书法的物质性与历史研究”工作坊?

这是一个严肃的关乎中国艺术史研究的学术问题。书法是一门关乎技术的艺术,若要深入研究领域,需对书法有具体而切身的感知。所以,我们在工作坊研讨会的十二个报告里选择了两个报告的片段重点分享——这几个片段,普通读者也能通过日常的鉴赏和书写来理解。

比如,苏东坡对欧阳修的“误会”,来自

台北故宫博物院研究员何炎泉

的报告

《故宫藏宋代书迹的物质性探讨》

。

何炎泉研究员报告现场

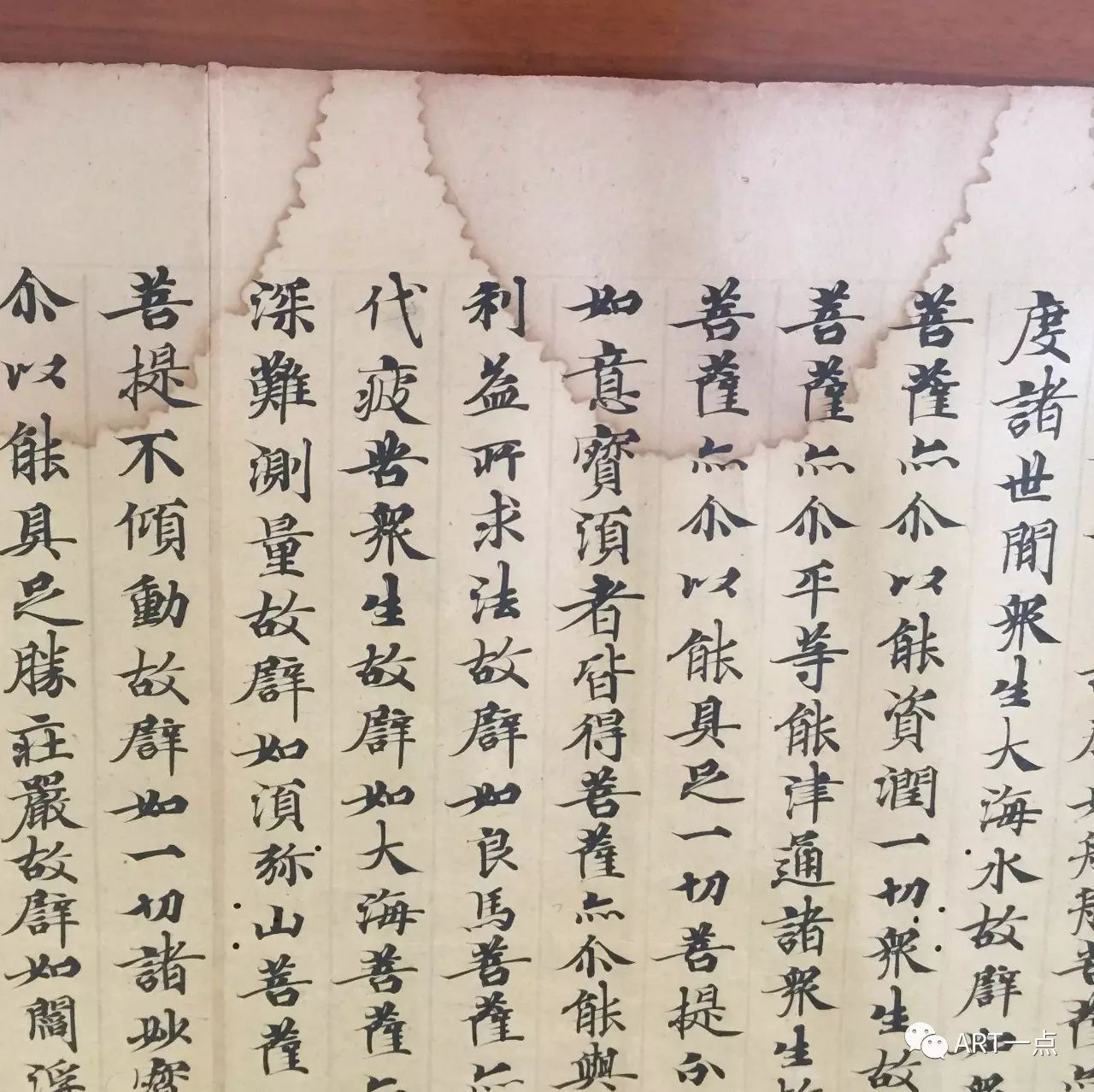

对于

欧阳修

的书法,

苏东坡

曾说:“欧阳文忠公用

尖笔干墨

,作方阔字,神采秀发,高润无穷。后人观之,如见其清眸双颊,进趋裕如也。”

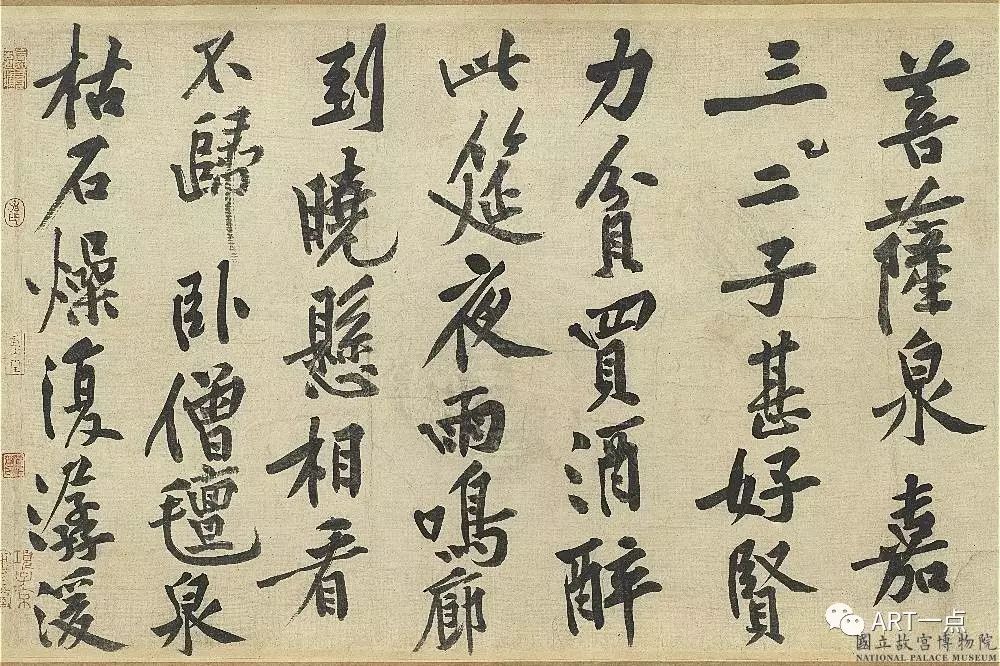

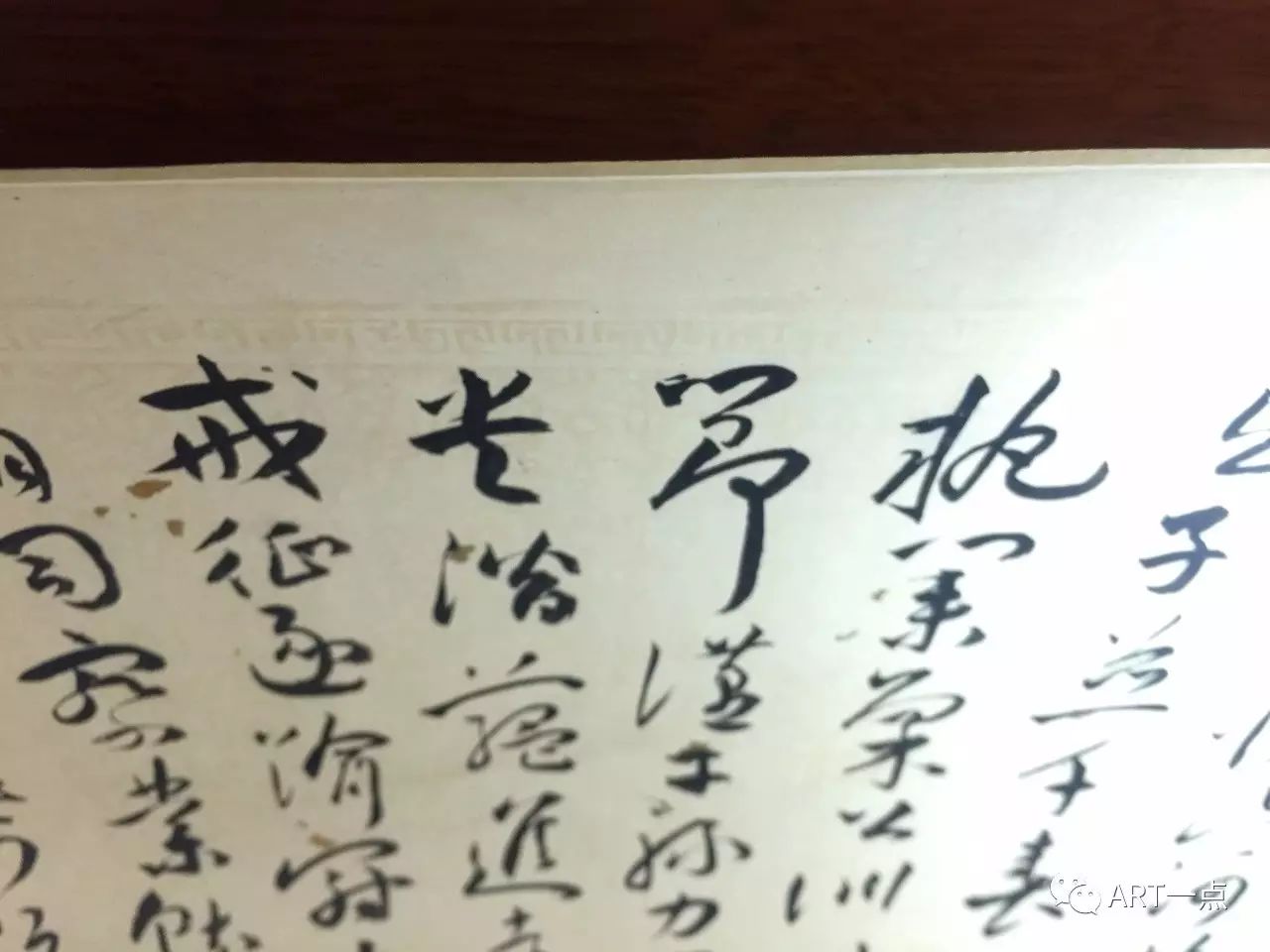

然而,当何炎泉通过高清镜头放大欧阳修的作品,却发现所谓的“干墨”其实因纸而起。以

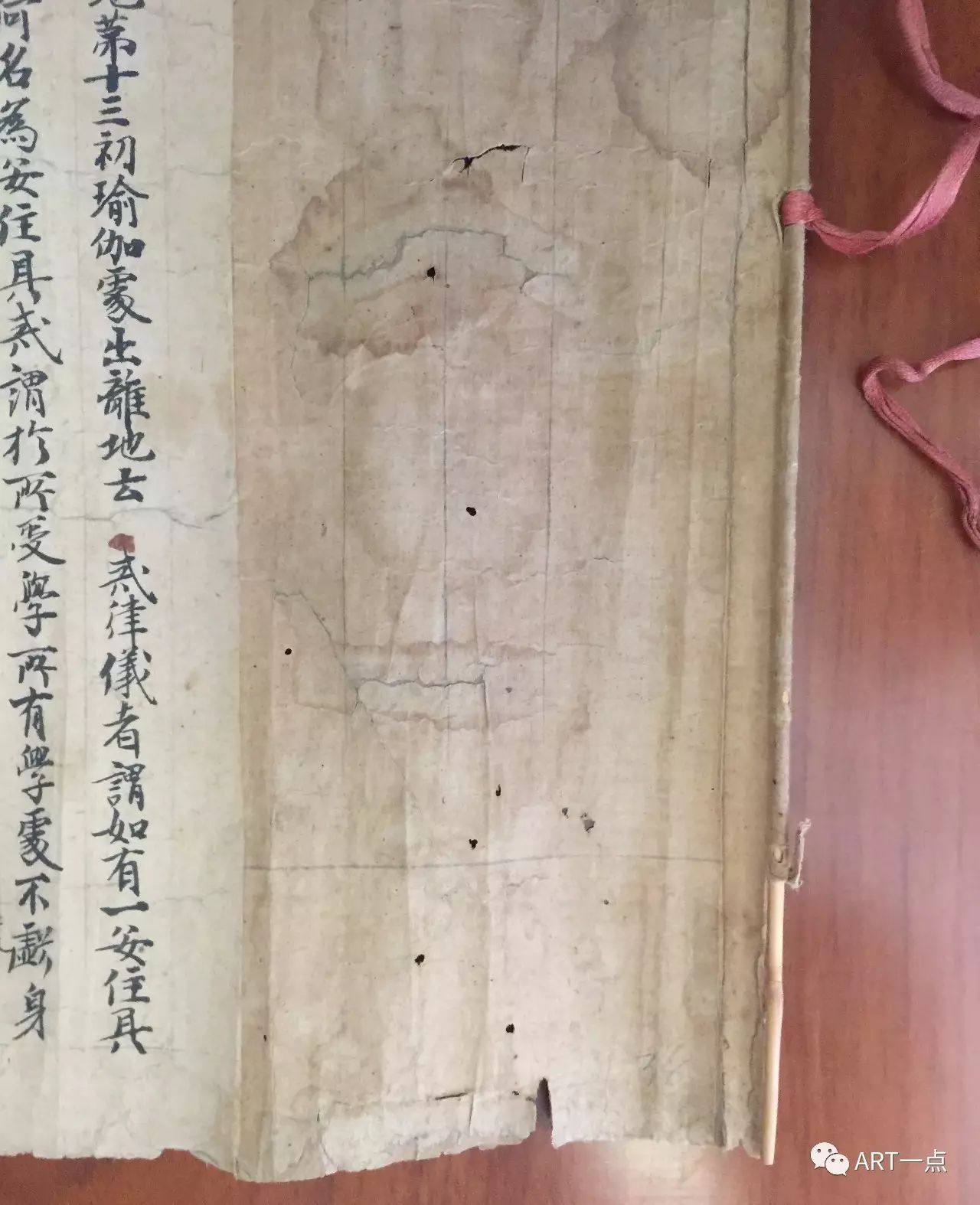

宋欧阳修《集古录跋》卷

为例——尽管墨不是那么浓,但此作并非以干墨所写,只是

墨在书写过程中为纸纤维所阻

。

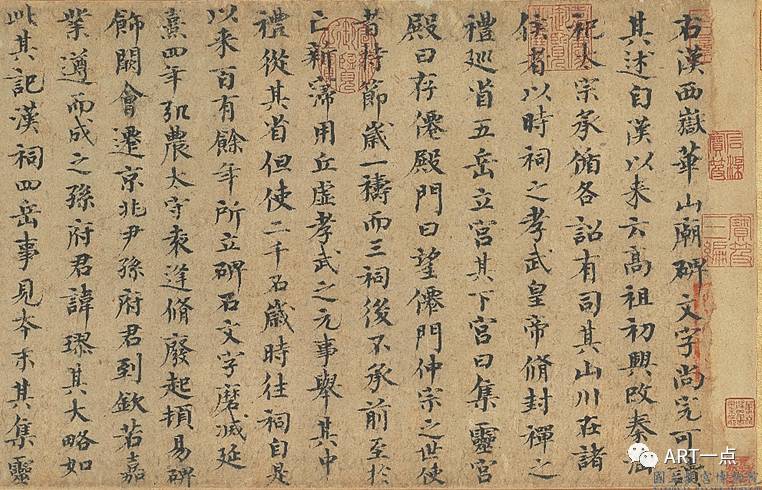

宋欧阳修集古录跋卷

©台北故宫博物院藏

欧阳修非常爱用这种纸,其表面处理不那么细腻,没有砑得那么光,也没有添加太多其他材料,和目前所见的典型精加工处理的宋纸有明显区别——古纸加工,最典型的工艺就是将表面砑得光滑,使得书写顺滑,或添加其他材料,让纸张呈现出花纹、纹理、光泽等效果。

比较欧阳修常用纸(上)上的墨迹与他在典型宋纸(下)上的墨迹

能更清晰观察到不同纸张带来的不同书写效果

©台北故宫博物院藏

何炎泉研究员本科毕业于台大化工系,对书法的材料,有他特别的视角和经验。他说,

这些细节的发现,得益于现代摄影技术,否则即便在台北故宫与这些名作面对面,肉眼也难以发现。苏东坡的“误会”正因此而来。在书法史上,如此“误会”不少,再来看看

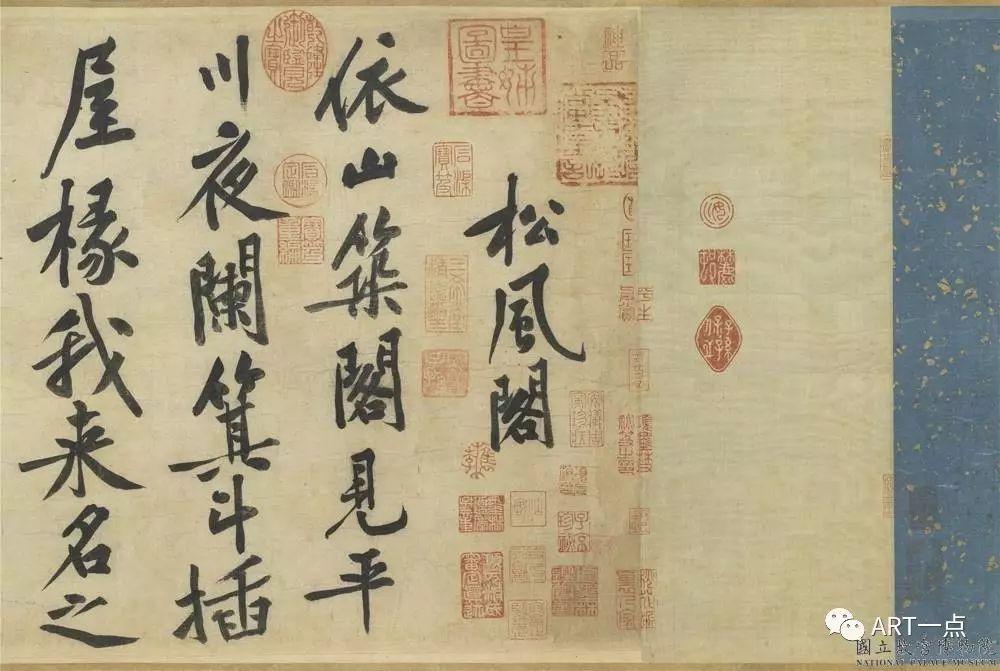

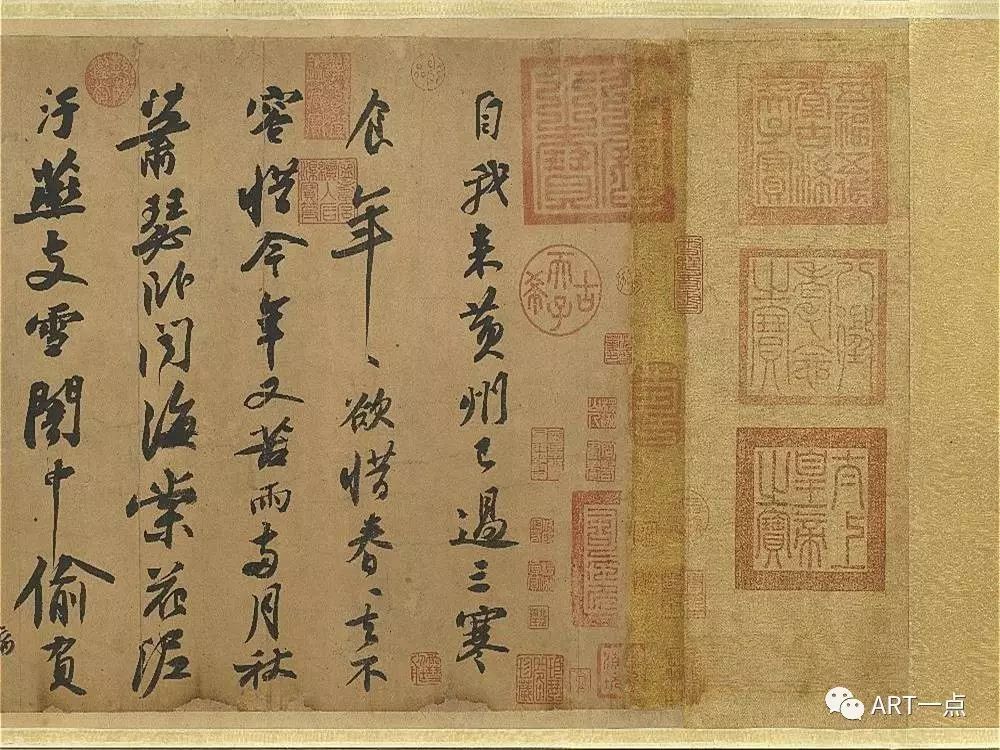

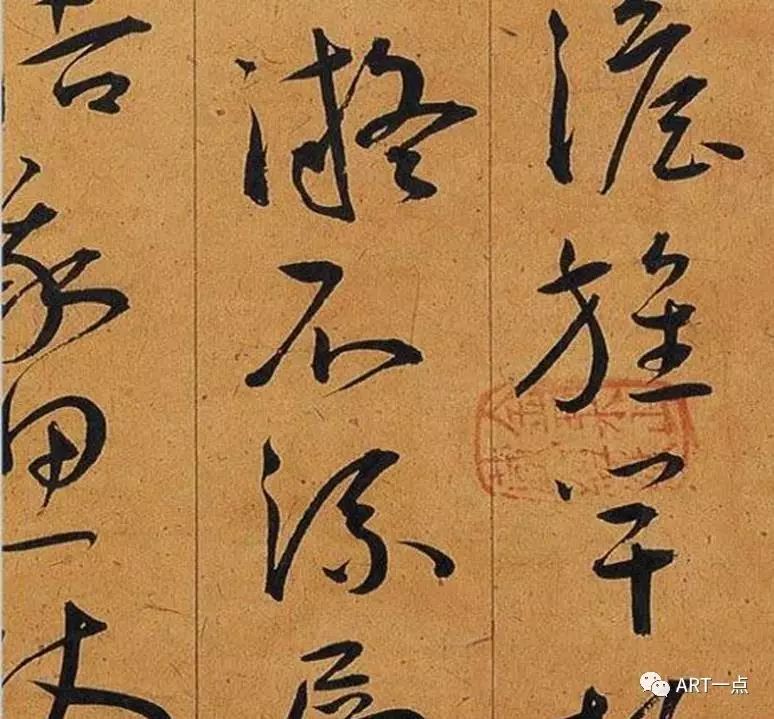

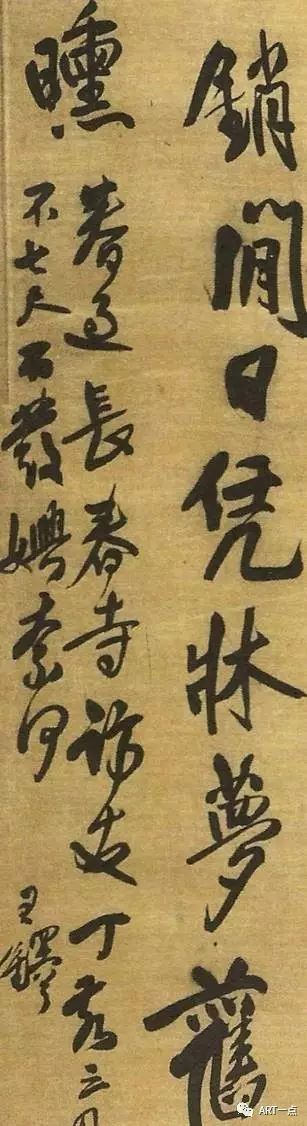

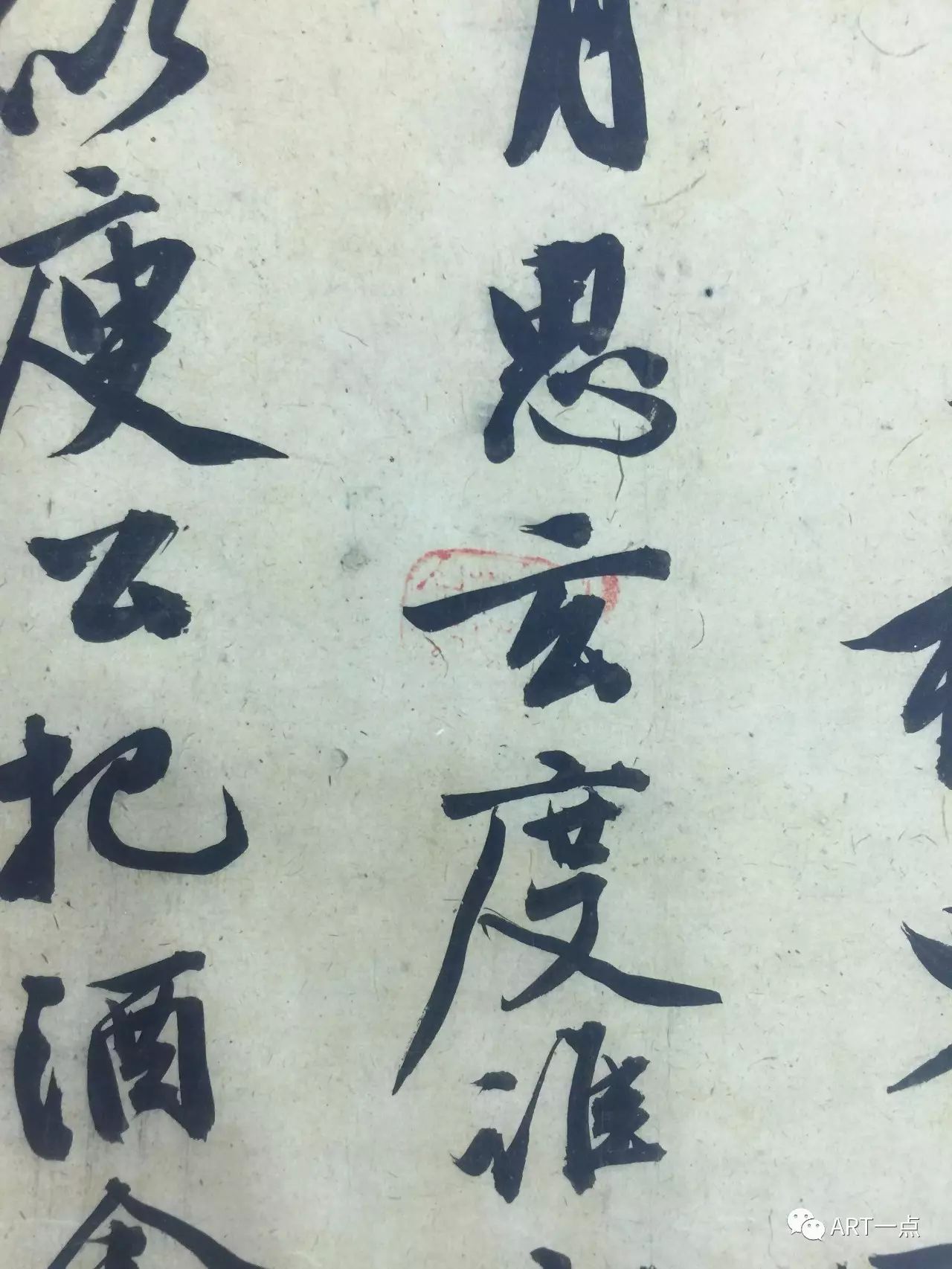

黄庭坚的传世名作《自书松风阁诗》卷

。

题跋中一位叫向冰的人说:“此松风阁诗乃晚年所作。

笔墨虽不相副

,岁久光采差退

,然书法具存。”但放大作品,能看到纸上的花纹,很显然这是一张砑花笺,这类纸张表面经过精心加工,会对书迹产生多种影响,比如排墨。所以,这件作品并非笔墨不相副,向冰所见也不是光彩老退,同样由纸张造成。

瓜形砑花

宋黄庭坚

自书松风阁诗卷

©台北故宫博物院藏

在何炎泉所见宋纸中,

《自书松风阁诗》卷的纸张堪称加工最精

。黄庭坚对加工纸有偏爱,但著名的

《花气薰人帖》

却是个例外,放大可见字迹边缘线不太光滑。台北故宫藏黄庭坚作品,纸种非常复杂,每件都不相同,何炎泉认为,当时的纸种恐怕比现在还要多。

宋黄庭坚花气薰人帖

©台北故宫博物院藏

另一件典型因纸张而影响书写的作品,是鼎鼎有名的

宋米芾《蜀素帖》

。“蜀素”是宋仁宗庆历四年(1044)在四川所织造的名贵绢,上织有乌丝栏。传说有位叫邵子中的人将一段蜀素装裱成卷,欲请名家留下墨宝,但递传祖孙三代依然无人敢写。后来,

湖州郡守林希珍藏此卷二十余年,元祐三年八月,邀请米芾游览苕溪时才取出请他书写

。

细看这件作品的细节,能

大致还原米芾书写此卷时的心理过程

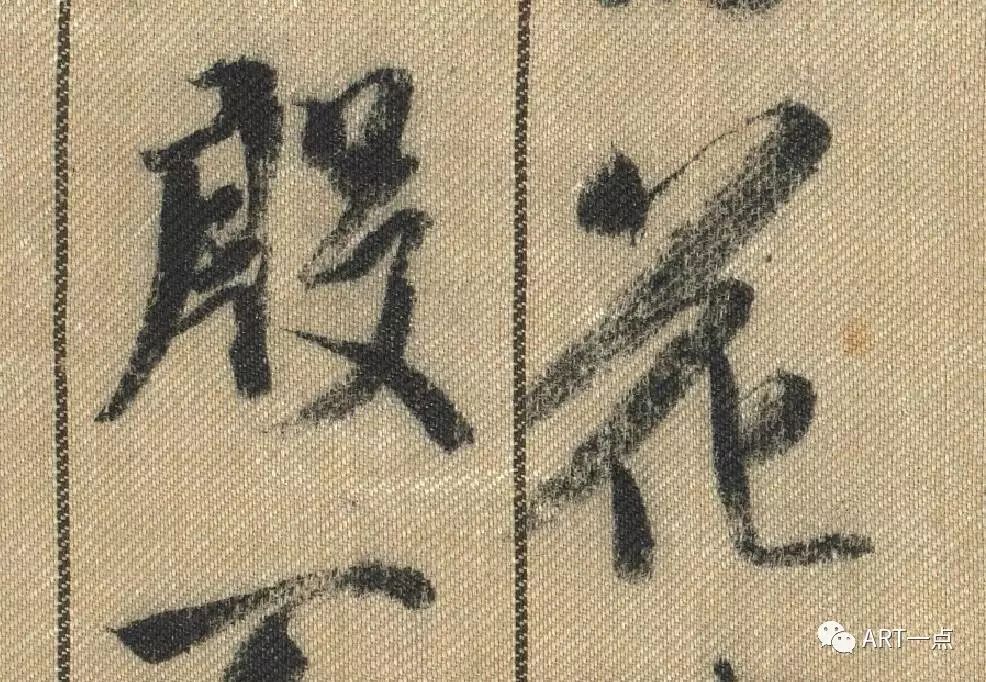

——敢在蜀素上书写,米芾已是才胆过人,但他刚开始也较为拘谨,忽略了应避讳的“殷”字,之后越写越顺,当第二个“殷”字出现时,他注意到了。

宋米芾蜀素帖

©台北故宫博物院藏

第一个“殷”字未避

(赵匡胤父赵弘殷 宋代改称殷代为商代

)

第二个“殷”字避了

在《蜀素帖》里,能明显体察到纸张材质对书家书写状态的影响。前面提到过的欧阳修,甚至还曾被“蜀素”彻底难倒过。嘉佑二年(1057),他写了两封信。

第一封说:

前承示。以蜀素俾写《孝经》一章。书之。墨不能染。寻将家所有者试之亦然。遽命工匠治之。终不堪用。岂其未得其法耶。幸令善工精治之。使受墨可书。当为污以恶书也。紏察题名。不罪。以闲事聒耳。皇恐皇恐。

第二封又说:

乌丝栏依前书不染墨。今纳还。当以澄心纸试书一章塞命也。

有人以蜀素请欧阳修写《孝经》一章,但他想尽办法也对付不了这种材质,最后无奈用澄心堂纸抄写对付过去。

“像欧阳修这样学问如此渊博的人都不知道怎么去治蜀素,可见,书家也并不是那么容易驾驭所有的材质。”何炎泉说。纸张对书家书写效果影响之大可见一斑。

最后,来看看一种

中国造纸史上极为名贵的纸张

——

澄心堂纸

的特别之处。

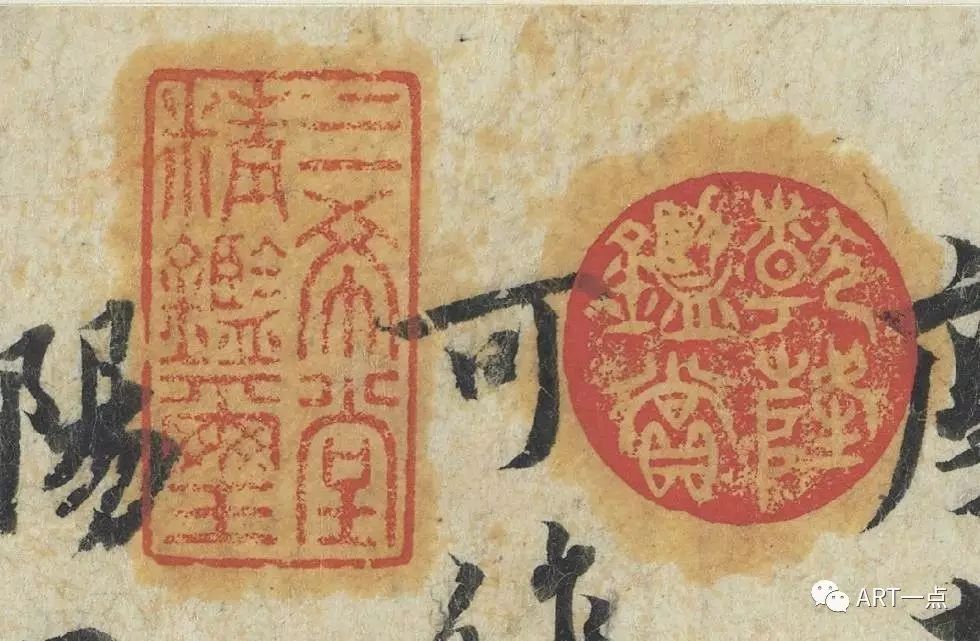

这件

宋

蔡襄书尺牍

是目前

台北故宫唯一可以确定由澄心堂纸书写的作品

,澄心堂纸的特点是密、亮而光滑。从字迹上看,蔡襄对待这一名纸很是谨小慎微,写得尤为用心,字迹也显得拘谨。澄心堂纸制于南唐,表面跟宋纸有区别,从这件上看,最大的区别表现为

印章部分油迹的晕染

。究竟是什么原因造成的?因为不能做破坏性分析,目前还不能确定。

宋蔡襄书尺牍

©台北故宫博物院藏

对书家书写影响最大的工具,除了纸,就是笔。

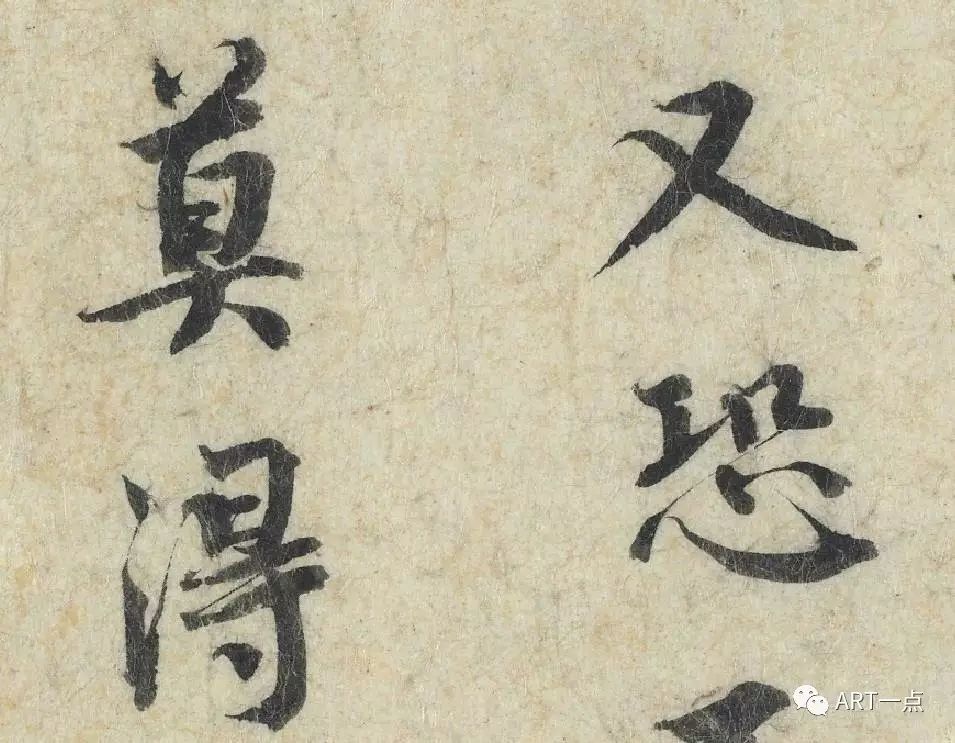

苏东坡

和他鼎鼎有名的

《寒食帖》

是一个很有意思的案例。

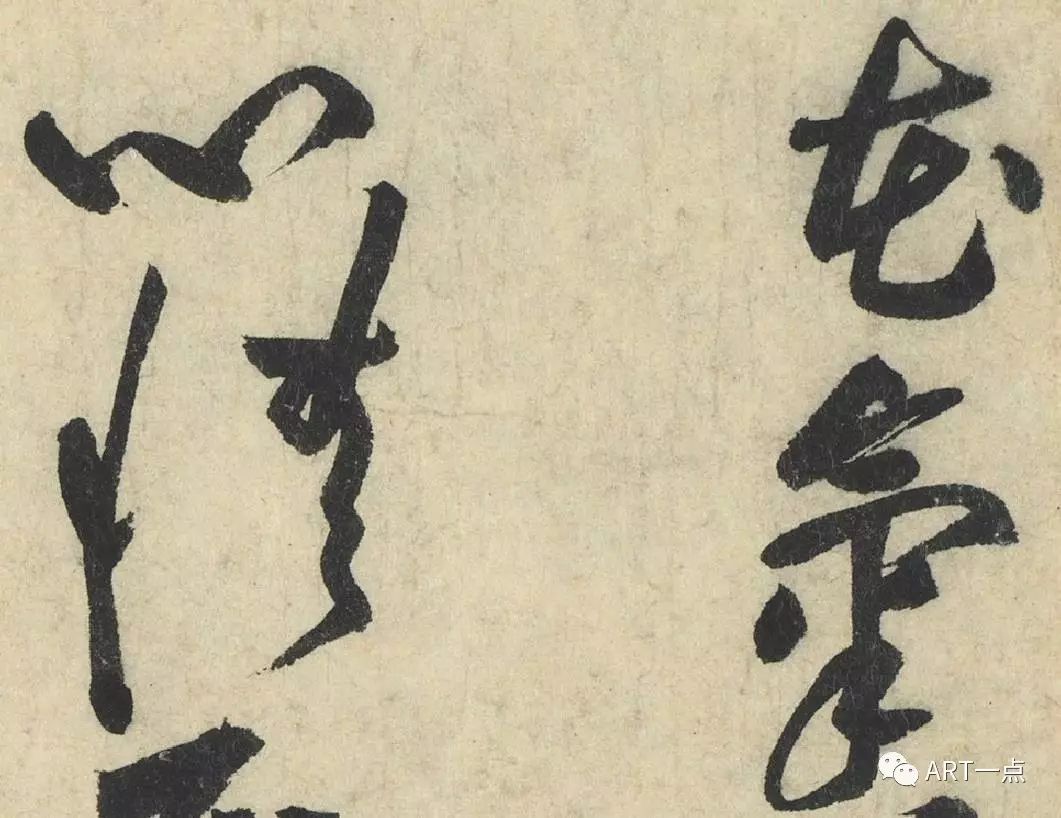

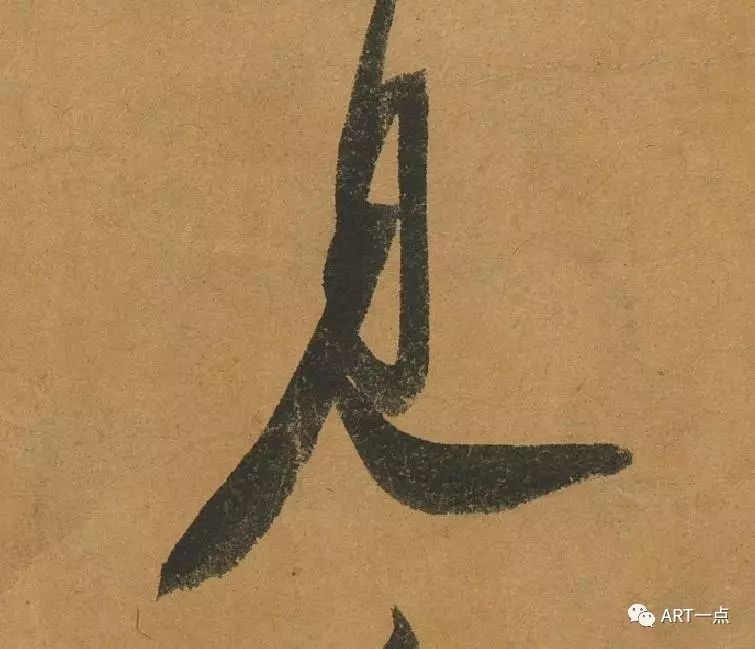

放大《寒食帖》的单字,可以推断

苏东坡使用的笔偏硬

,按压时边上的

笔毫会跑出来。

提拉时细,按压时粗,何炎泉推断,这是一支笔腰较粗、笔尖较细的

有心笔

。这件作品后有

黄庭坚题跋

,他用的则是

无心笔

。

一件《寒食帖》

见证了北宋从有心笔到无心笔的过程

。“北宋太多读书人,有心笔数量太少,所以,无心笔便大量出现了。”

宋苏东坡寒食帖

©台北故宫博物院藏

寒食帖的黄庭坚题跋

©台北故宫博物院藏

董其昌 王铎的纸与墨

晚明书法材料和趣味的背后

对文房器具的选择,对材料的焦虑,历代书家都有,它关乎的绝不仅仅是书家个体的书写效果。

从宋代到明代,书家不仅对材料和工具有了不同的选择,趣味和审美亦产生了改变,最终迎来了书法的时代性变革。

浙江大学

薛龙春

教授

的报告

《材料与明代书法的转型》

,对今天的书写者尤有启发。

如今对生宣和羊毫的普遍使用,是清代碑学兴起后的结果。在此之前,书家偏好硬毫与偏熟的纸张——

这是书法史上材料和工具发生的最大变革

。那么,在变革前的晚明,究竟发生了什么?

薛龙春教授在报告中

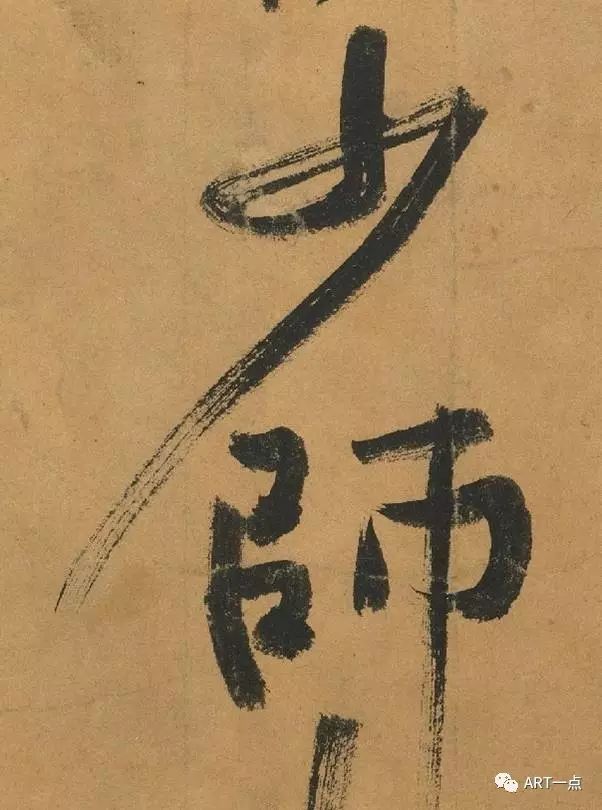

薛龙春教授认为,关键在于晚明书写的

“小大之变”

——

尺幅内的小字向大尺幅的大轴转换,书法从单字到尺幅都经历了急剧放大

,书法材料因此有了变化的契机。而

书家对书法的审美和趣味,也从依赖于书家手感的自然流露,转变为视觉性的经营

——这一点今天尤其容易被理解。

在这个过程中,

材料和审美的变化是互动的

,来看看纸、笔、墨的转变。

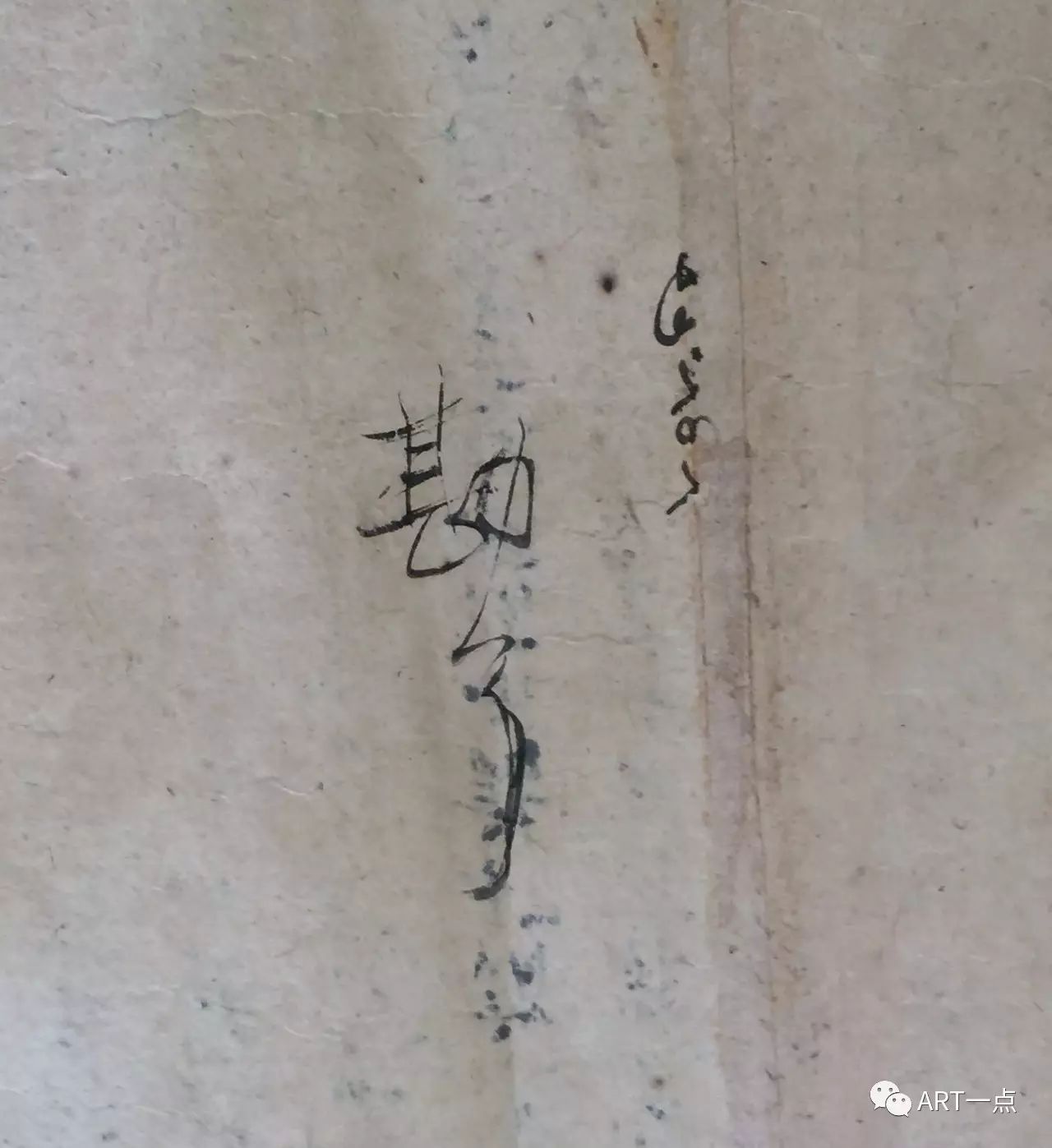

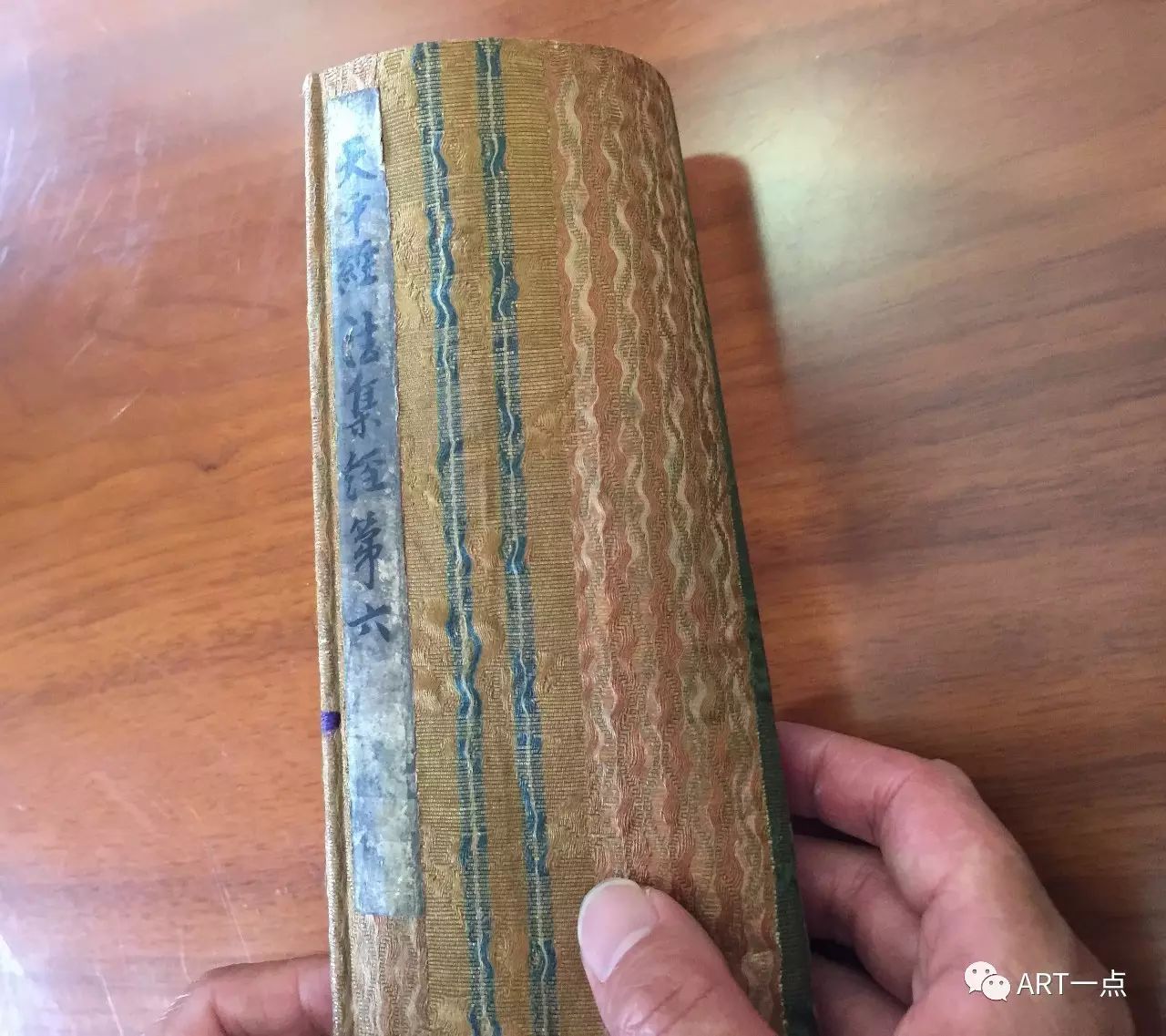

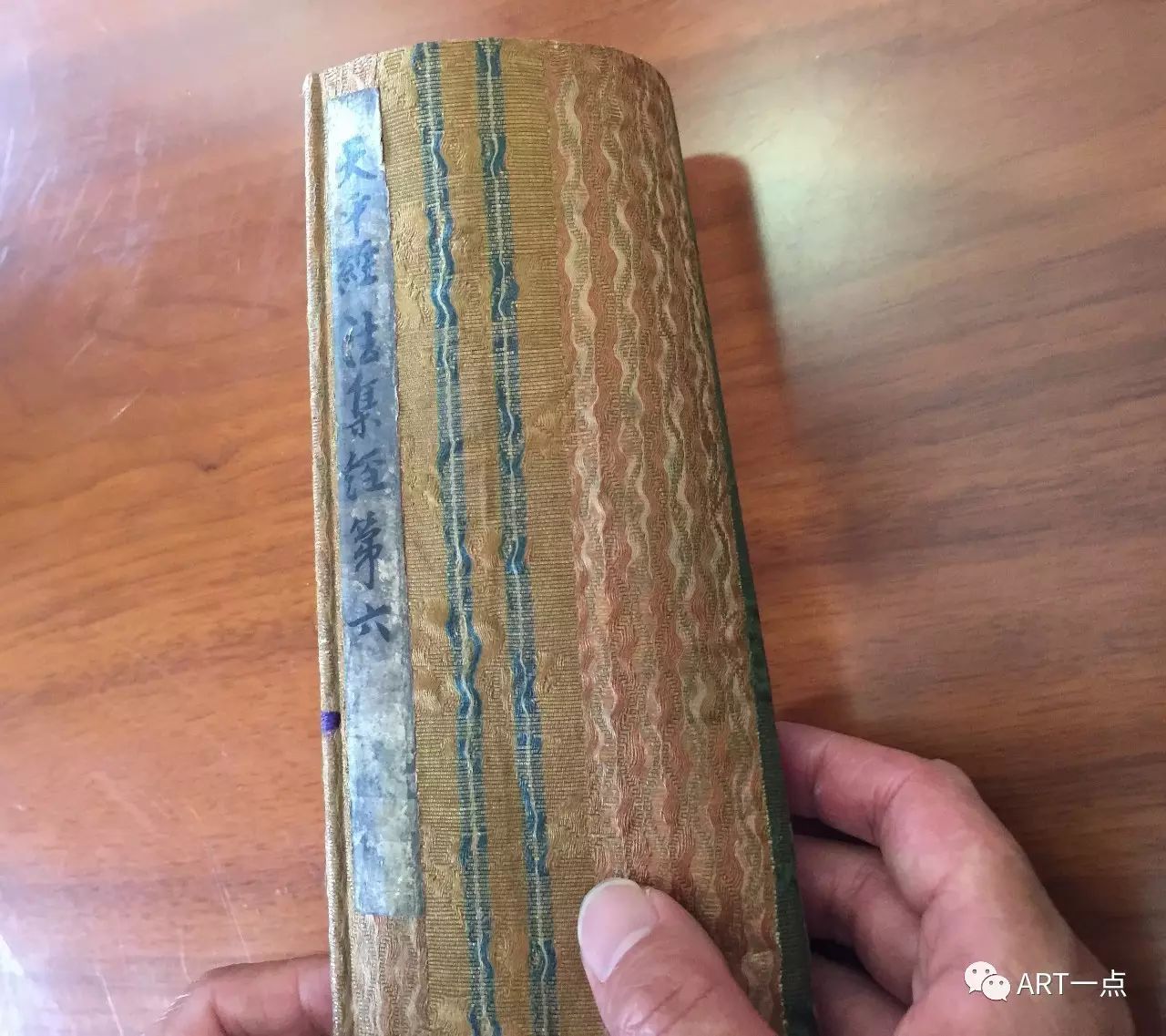

明代书家普遍偏好光洁的熟纸。16世纪的吴门非常流行

金粟山藏经纸

,

王宠、祝允明、陈淳、文徵明

等都曾大量使用,其特点是光洁,书写后墨色极其焦黑,亮如漆;而

董其昌

时,珍贵的纸张有

高丽贡笺

和

宣德笺

,特点是密、厚、光,适合比较精致的书风。

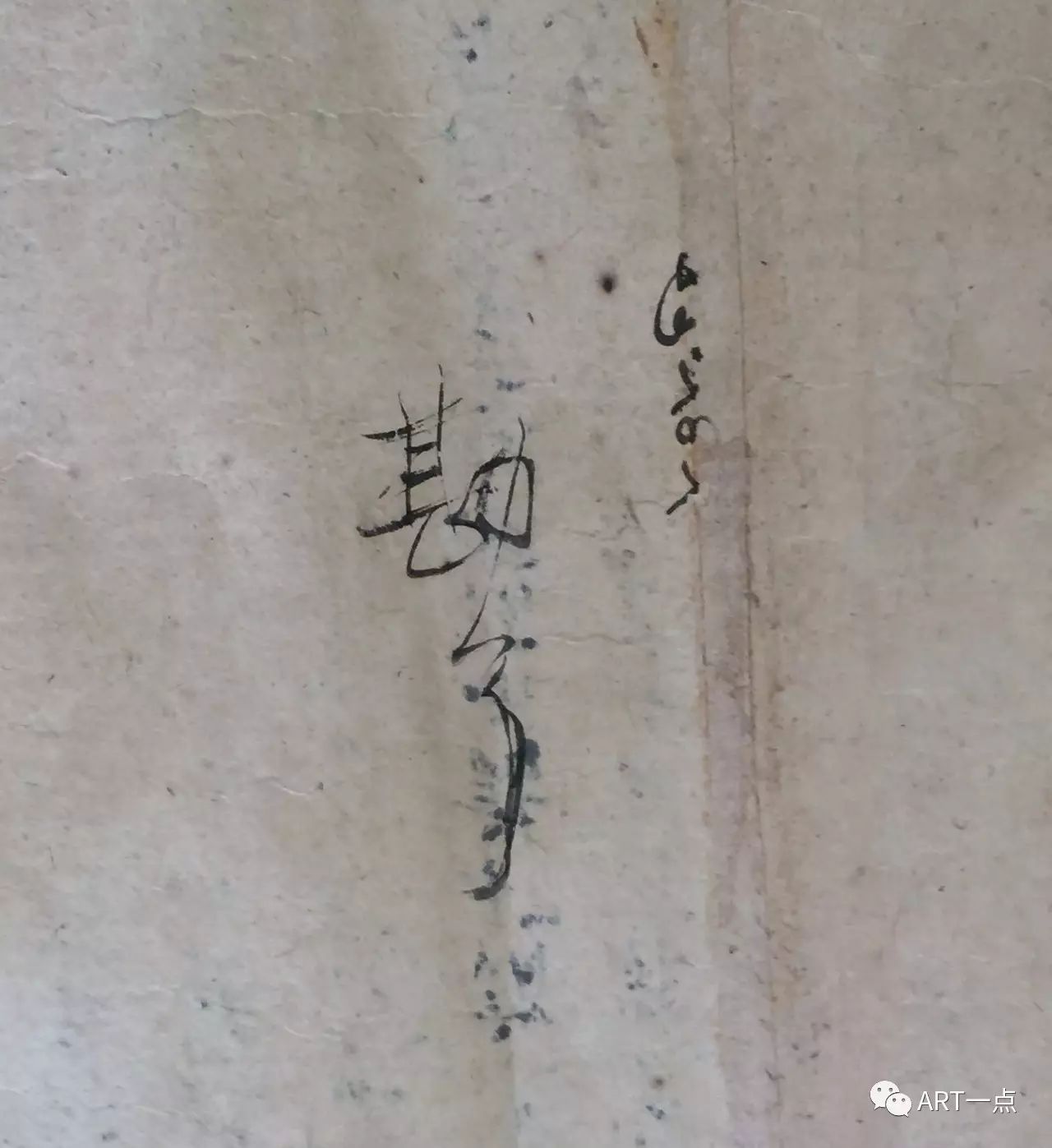

金粟山藏经纸

晚明书家很少在生宣上书写,却

在绫本上留下了大量书写

——

绫本的书写感介于生宣和熟宣之间

,较渗墨,但表面又极其光洁,书写速度可以非常快。

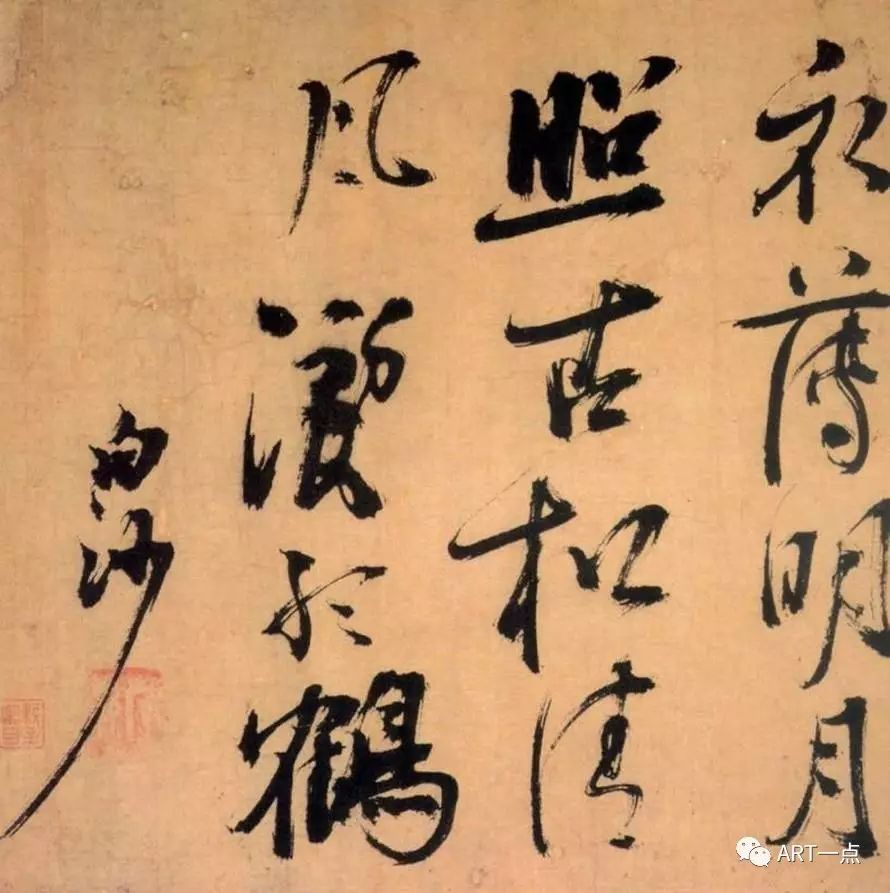

以王铎为例,他的传世作品中,绫本占到八、九成

。这可能是因为,明代江南地区纺织技术的提高,使得大尺幅的绫要比大尺幅的纸张更为易得。

当时的书家对墨色在纸张上的层次表达也有了非常主动的意识。比如,偏爱白色宣德笺的王铎,曾抱怨粉纸上的书写墨色缺乏浓淡变化,不发光气。在他的作品中,墨色所呈现的虚实甚至让人感受到前后进退的空间感。

王铎在粉纸上的书写

他抱怨“墨不相宜,兴至则强写,观其运墨,不动浓淡,不发光气”

王铎在绫本上的书写

再是毛笔。宋代以后,

毛笔从有心到无心到水笔,质地则从硬毫、兼毫变为羊毛。

明末清初,一种一开到底的“水笔”在北方大量制造和使用,而在宋代士大夫看来书字无骨不入流的羊毛笔,因为价贱也开始流行。柔软且全部发开的羊毛笔渐渐受到青睐,是明清之际书法史中十分值得注意的动向。

唐代天平笔的“柱”

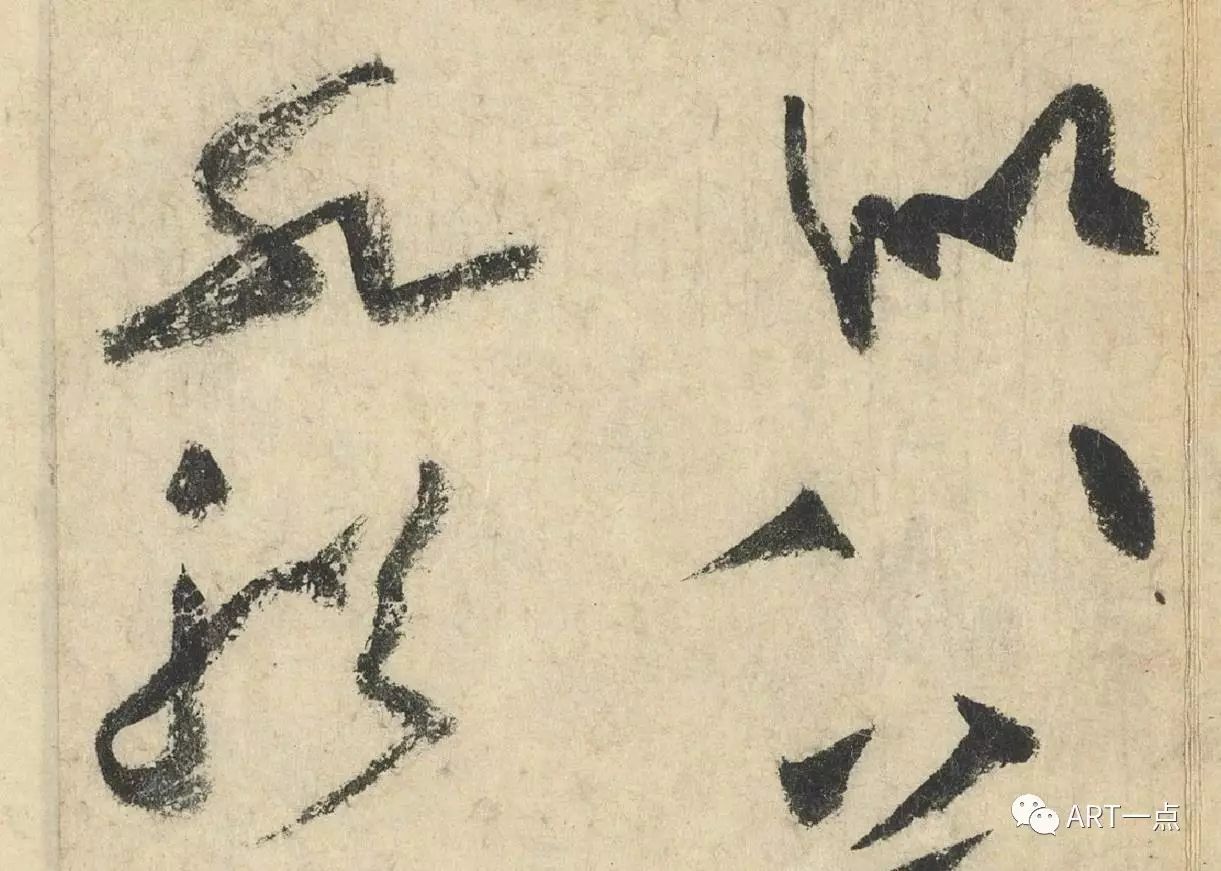

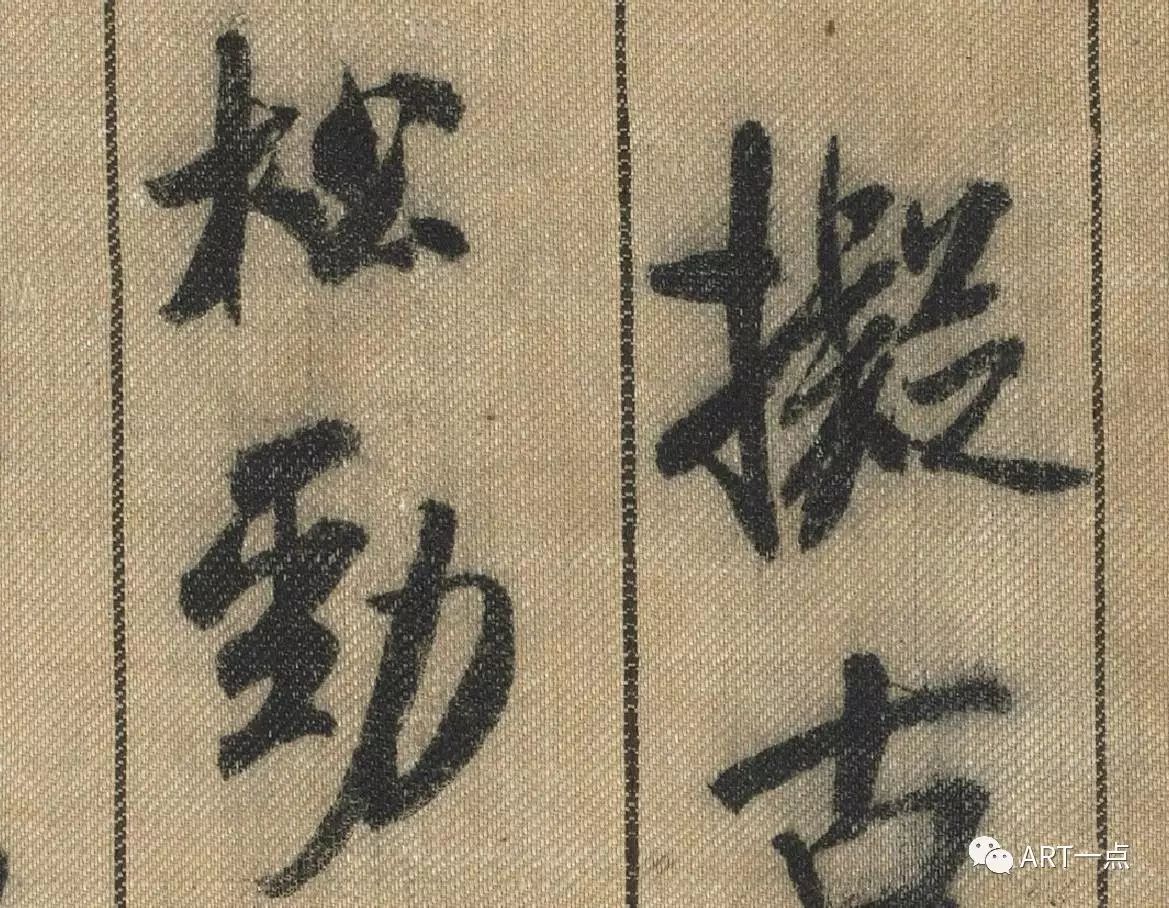

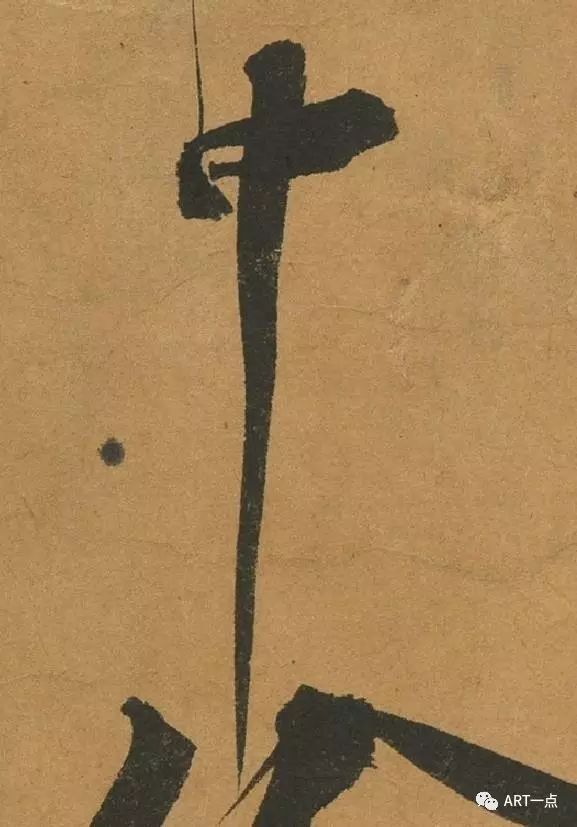

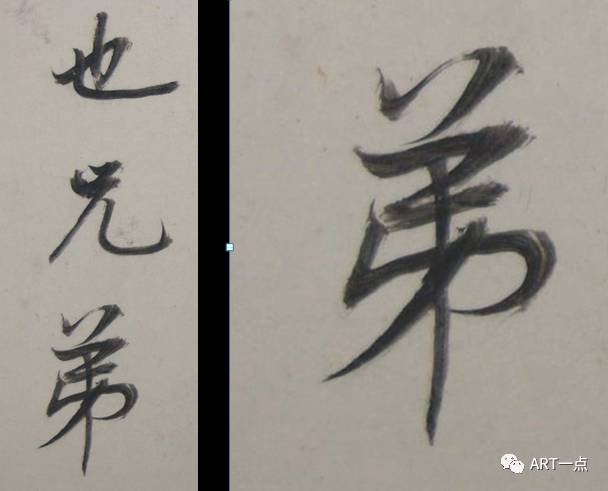

董其昌

很可能使用了一支未完全发开的笔

陈献章用茅龙笔,也是追求一种类似羊毛笔的不确定性与混沌趣味

陈献章用茅龙笔,也是追求一种类似羊毛笔的不确定性与混沌趣味

在这样的变化之下,晋唐时期讲究“指”法的精致书写被慢慢改变,到晚清康有为时,书写需以全身力气,字也变得极为粗猛。薛龙春教授认为

,这当中最大的一个变化,是书法从晋唐以来的点画之法随之消失。

物质性 工作坊

珍视创作者与研究者合一的传统

文至于此,有心的读者一定已经发现,这个工作坊上的报告细节,很难得自没有书写经验,对书写材料、工具和技术缺乏细微体察的学者。所以,本次工作坊的与会学者,不仅多为业内知名,且多

既擅于理论,又有丰富书写经验

。如

华人德、刘涛、刘恒三位学者,是书法家,是

七卷本

《中国书法史》的编著,也是全国书法赛事的评委

。拥有超高人气的

扬之水

老师

,第二天研讨会之前,还和大家低调分享了她清晨刚刚书写的散发着墨香的小楷。而来自意大利的学者毕罗,是目前研究书法最优秀的西方学者之一。

扬之水老师的小楷

更多报告

———————

华人德

苏州大学教授

两汉时期的书写工具与书法的关系

方广锠

上海师范大学教授

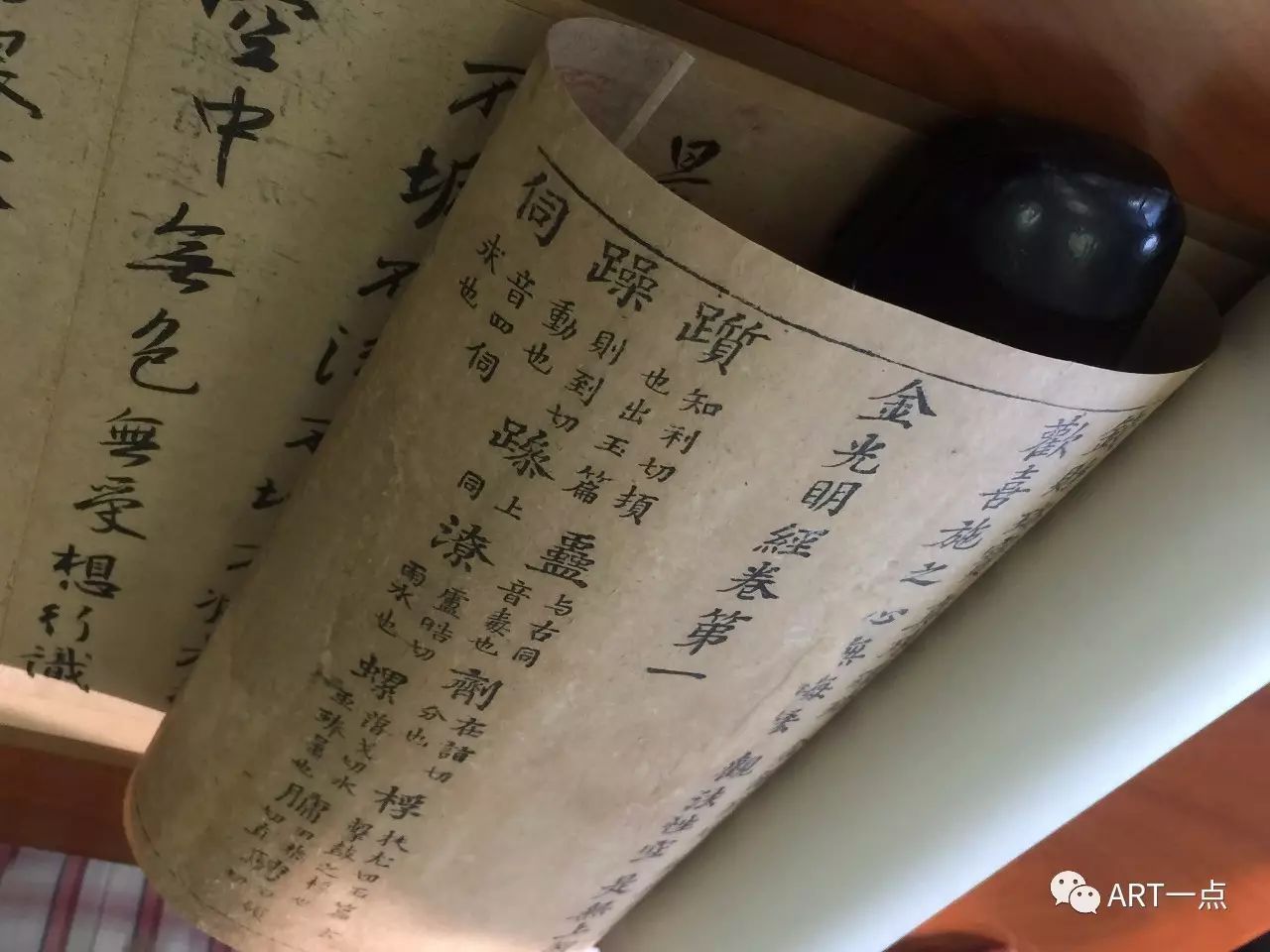

从敦煌遗书谈中国纸质写本的装帧

扬之水

中国社会科学院研究员

宋墓出土文房器用与两宋士风

林 霄

香港近墨堂书法研究基金会董事局主席

关于金粟山藏经纸的考察

缪 哲

浙江大学教授

材料与风格:从超验到经验

叶竑毅

台湾档案局修复师

书画修护中呈现的古代纸墨问题

毕 罗

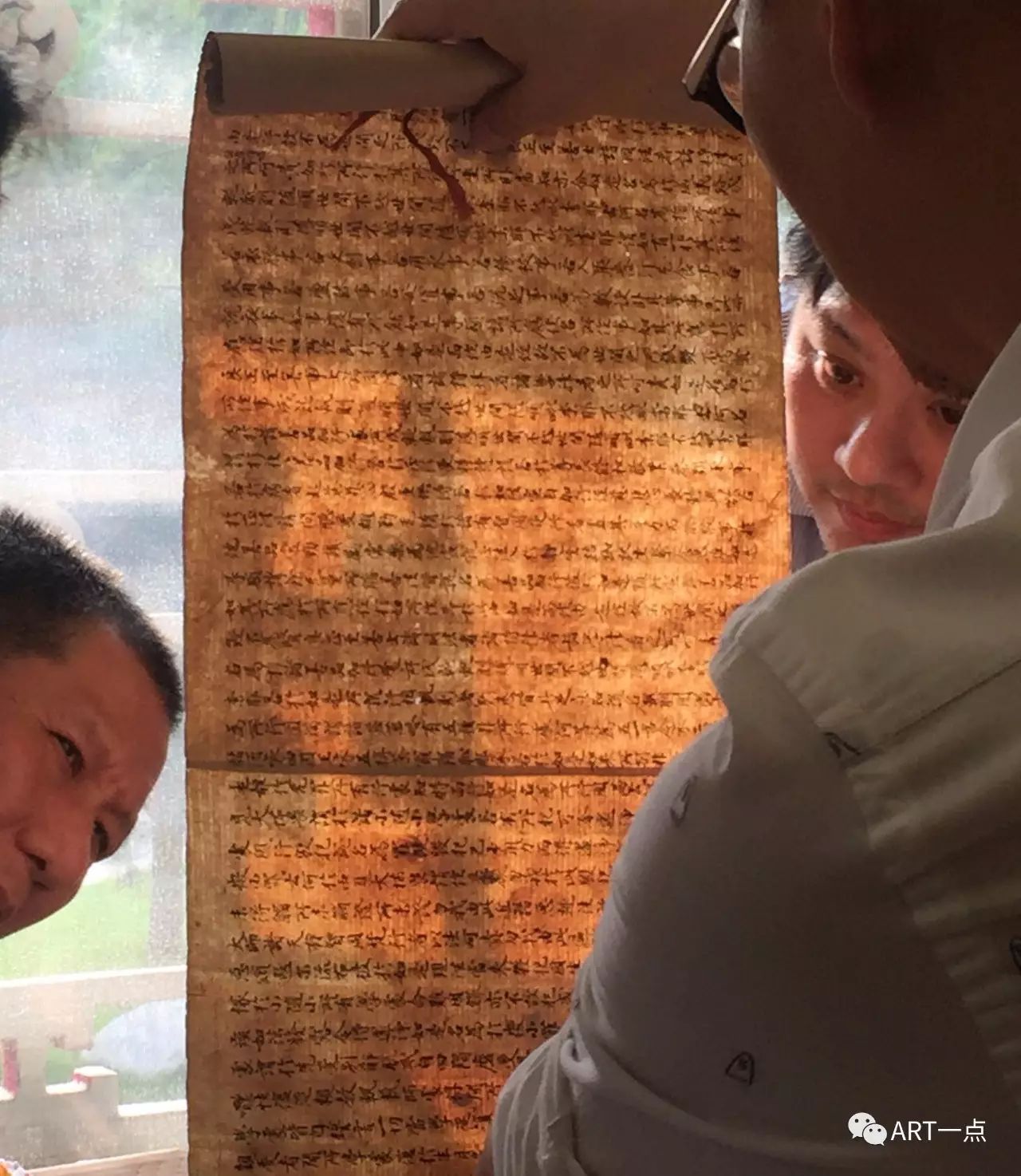

意大利拿波里东方大学教授

关于中古写本的书写程序

点击了解更多

「书法的物质性与历史研究工作坊」纪要

由浙江大学人文学院博士陈硕撰写整理

______________________

此时,再来分享工作坊召集人、

浙江大学

白谦慎教授

的报告

《书法的物质性和历史研究》

,更能理解学者们发起这个工作坊的初衷。白谦慎教授的报告,主要谈到两个问题:第一,

为什么要关注艺术的“物质性”

?

第二,

做中国艺术史研究为什么要办工作坊

?

答案或可概括理解为:

书法史

研究要珍视创作者与研究者合一的传统;

艺术史研究要珍视对艺术品实物的鉴赏传统,保持自己的学科优势,在汲取社会科学化的积极成果的同时,消减其可能的负面作用。

“书法的物质性与历史研究”

,

“物质性”即Materiality

,

所指并非仅是文房四宝,亦包括书写的形式、书体、版式、装饰、装帧等等。

正因如此,研究者需对实物有深入了解。这也正是中国书法研究的传统——创作者与研究者合一。

由于日常书写和所谓“创作性”的书写工具完全相同,从孙过庭、米芾到近代的吴熙载、康有为,历代书论的写作者都熟悉书法技术层面和艺术层面的诸种特性,并直接参与工具和材料的制作和改进。

上世纪80至90年代,不少书法史学者出任了中国大陆书法界一些全国性赛事的评委,如丛文俊、华人德、刘涛、朱关田、曹宝麟、黄惇、刘恒

,

他们也是七卷本《中国书法史》的作者。

白谦慎教授说,这是一个值得珍视的传统。这也是本次工作坊强调与会学者书写经验的原因所在

。

而这一传统,也一直为西方中国艺术史学者所尊崇。

德国知名艺术史学者雷德侯先生曾在《米芾和中国书法的古典传统》中谈到,

由于使用的材料(纸或绢,毛笔和砚墨)依然如故,“历代书家必须精通的是完全一样的技术问题,他的个人经验就这样使他能够衡量其他书家的技术造诣。”

20世纪西方最伟大的艺术史家之一、英国艺术史家巴克森德尔则曾说:

我向来歆慕中国,尤其是歆慕她的书法传统。这有几方面的原因,其中一个明显的原因便是:这个传统赋于中国文化一种深刻的特质,我愿称之为一种介于人人都具备的言语与视觉文化之间的“中介语汇”(middle term)。甚至通过译文,我们西方艺术史家依然能够体会到中国的古典艺术批评缜密细腻、平稳连贯,可以明显地感觉到这种“中介语汇”的存在。

相比之下,在西方,除了少数天才的批评家之外,艺术批评与艺术理论传统显得十分外在。我们没有这种“中介语汇”,我们缺乏一个语言与视觉艺术在其中可以共存的有机统一的思维模式。在我们中间,许多人从未尝试过艺术家所使用的工具,对其手段没有深切的体验。我们用之于艺术的思维模式往往是在其它学科,尤其是在文学领域中发展起来的。因而,在认知我们之所见与思考我们所说的手段之间有所脱节。不过,这种脱节并非一定有害,它有时可使我们的分析显得更为机敏灵活,同时,与艺术家自己的世界保持距离,可以使我们的批评具有独立性,这不无益处。但这是另一个问题。

白谦慎教授说,从巴克森德

尔

谈话的上下文可以看出,他所指的“中介性语言”和对艺术的媒介和技术的熟悉直接相关,而这种相关性,正和中国古代创作者和研究者集于一身有关。

但需要看到的是,今天这一传统正在逐渐丧失。比如,

现在全国性展览的评委中,书法史学者已经很少,且可以预见将越来越少。

写字和研究写字正在分途。

2016年堪萨斯纳尔逊艺术博物馆的中国古画工作坊

最后,再来介绍一下“

工作坊

”,即“Workshop”这种源于海外的短期研究活动形式。艺术史研究领域的工作坊,通常由几位资深教授带领十余位博士生,在博物馆库房中面对艺术品实物进行短期的观摩、教学与讨论。

之所以在中国艺术史领域诞生这种活动形式,其背后也是一种

令学界忧虑的西方学术文化背景之变

。

上世纪在西方,

喜龙仁、罗樾、席克曼、李雪曼、苏立文、艾瑞慈、高居翰、李铸晋、方闻

等老一代学者奠定了中国艺术史的学科基础。这些艺术史学者都有一个共同特点——热爱中国艺术,收藏中国艺术品,与博物馆互动密切。

鉴与赏在他们的学术著作中占有重要的分量。

比如,李雪曼和席克曼曾是克利夫兰、纳尔逊艺术博物馆的馆长,并亲自建立了博物馆的中国艺术品收藏,高居翰、方闻等则曾是佛利尔、大都会等重要博物馆的东方部主任,也推动及构建了这些博物馆的中国艺术品收藏。这些博物馆能成为全球闻名的中国艺术品收藏重镇,得益于他们的

贡献

。

但这样的学术背景在近二十年来的西方中国艺术史学者中已成奢侈,加上而今艺术史学者对博物馆的日渐疏离,艺术史研究逐渐产生了一种倾向——

艺术品从可以把玩的对象成为研究的客观对象,理论也从原先带有鉴赏性的、历史描述性的变得越来越社会科学化。

艺术史研究社会科学化的结果有其深刻之处,但也不可避免地使得这一领域变得越来越抽象且理论化,研究越来越依赖于数码和幻灯片,对话常只发生在学者之间,远离了艺术史研究真正的核心——艺术品本身。

工作坊正诞生于这样的大背景之下。为此努力的学者,自然抱着对学术的严肃态度,但诚如老一代学者,这更基于他们对中国艺术的热爱与情感。

西方中国艺术史工作坊近年来的重要推手之一,正是著名艺术史家班宗华先生的弟子、纽约大学美术史研究所艾尔萨·梅隆·布鲁斯讲座教授乔迅,他的著作《石涛:清初中国的绘画与现代性》在中国拥有广泛读者。

在乔迅的极力说服下,

自2013年起,梅隆基金会开始赞助中国艺术史工作坊。

一个工作坊通常为期一周,由两至三名教授授课,十余位中国艺术史在校博士生参加。基金会承担教授与学生的差旅费用,老师只收取象征性的讲课费用。

2013年纽约大都会艺术博物馆“Objects”(书法)工作坊

当年6月,以

青铜器

为主题的首个工作坊在

佛利尔美术馆

举办,而今

梅隆基金会支持的“Objects”(作品)中国艺术史系列工作坊已在美国连续举办五年

,主题还包括

书法、绘画(古代)、瓷器、佛教艺术

等。工作坊还得到了

纽约大都会艺术博物馆、波士顿美术馆、堪萨斯纳尔逊艺术博物馆、洛杉矶郡立博物馆、旧金山亚洲艺术博物馆

等中国艺术品重要收藏机构的大力支持。

目前,已有多所大学的教授和博物馆研究人员参与了这些工作坊。2013年,首个书法工作坊在纽约大都会艺术博物馆库房举行,由当时任教于波士顿大学的白谦慎教授和

加州大学圣芭芭拉分校的石慢教授

主持。2016年在波士顿美术馆库房举行的宋元绘画工作坊,在

班宗华先生

和

加州大学洛杉矶分校的李慧漱教授

坚持下,

该馆共提供了110件宋元绘画

供工作坊教师与学生近距离观摩研究——如此“待遇”实在令人羡慕。

2016年波士顿美术馆“Objects” (宋元绘画)工作坊

2016年波士顿美术馆“Objects” (宋元绘画)工作坊

近年,工作坊的模式也开始进入中国艺术史学界。2015年夏末,由石守谦教授牵头,台湾大学组织了“艺术史中的‘作品’”工作坊,由六位老师分别担任书法、绘画、佛教艺术、陶瓷、博物馆展示方面的主讲,德国著名艺术史学者雷德侯教授做主旨发言,五十名学员以博士生为主,观摩部分则倚重私人收藏。

2015年台湾大学“艺术史中的‘作品’”工作坊

学员们在何创时书法文教基金会观摩书法作品

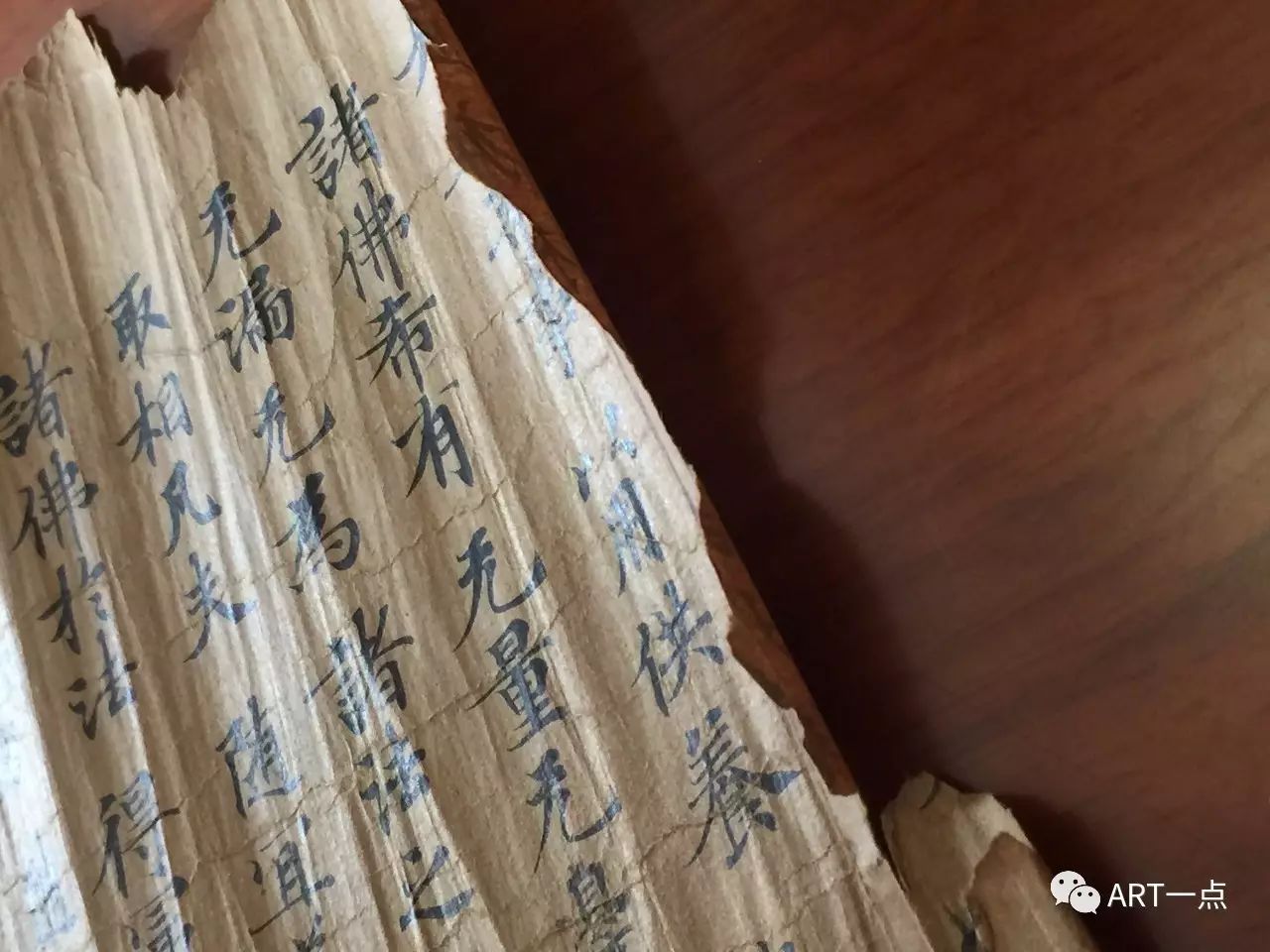

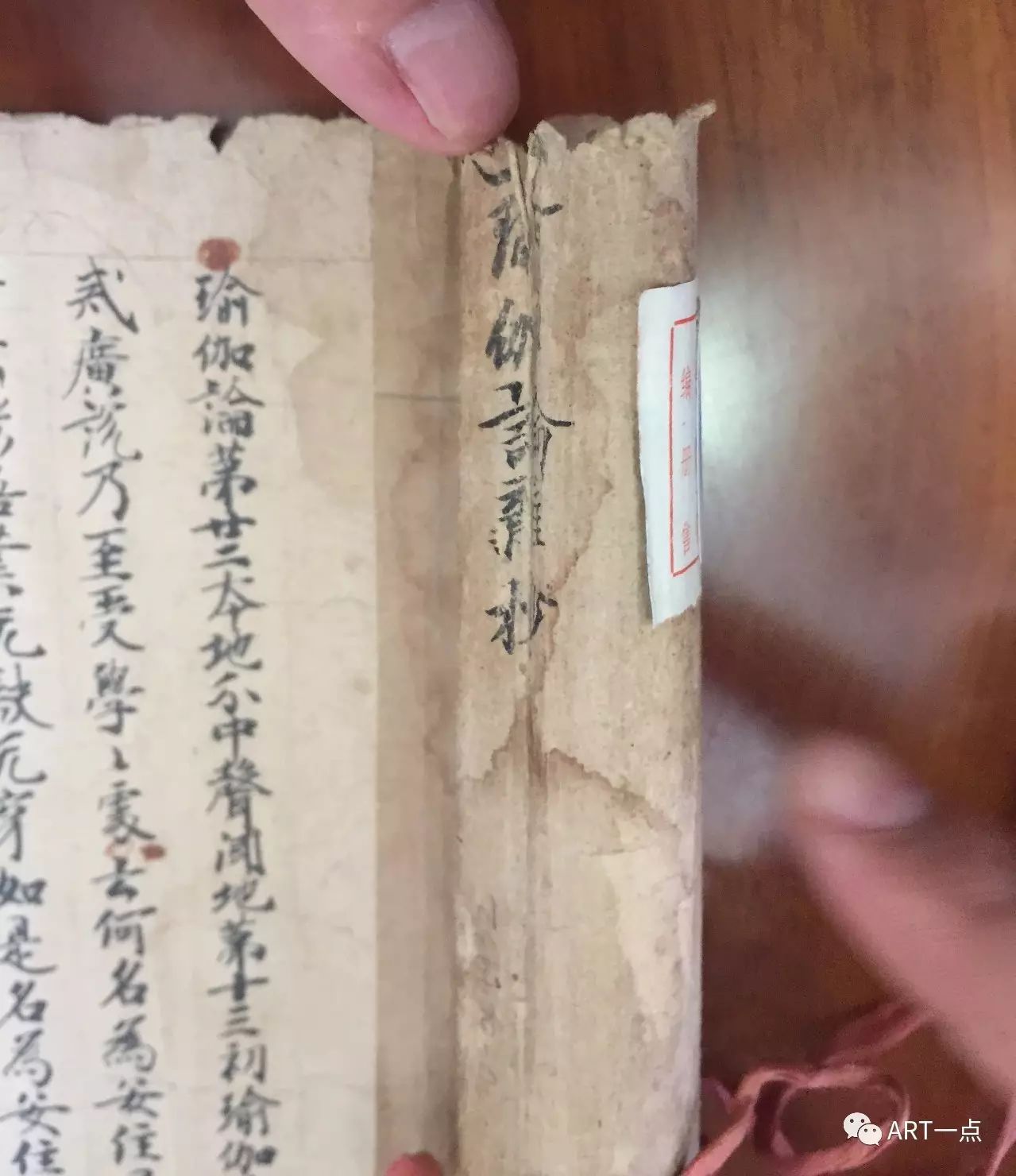

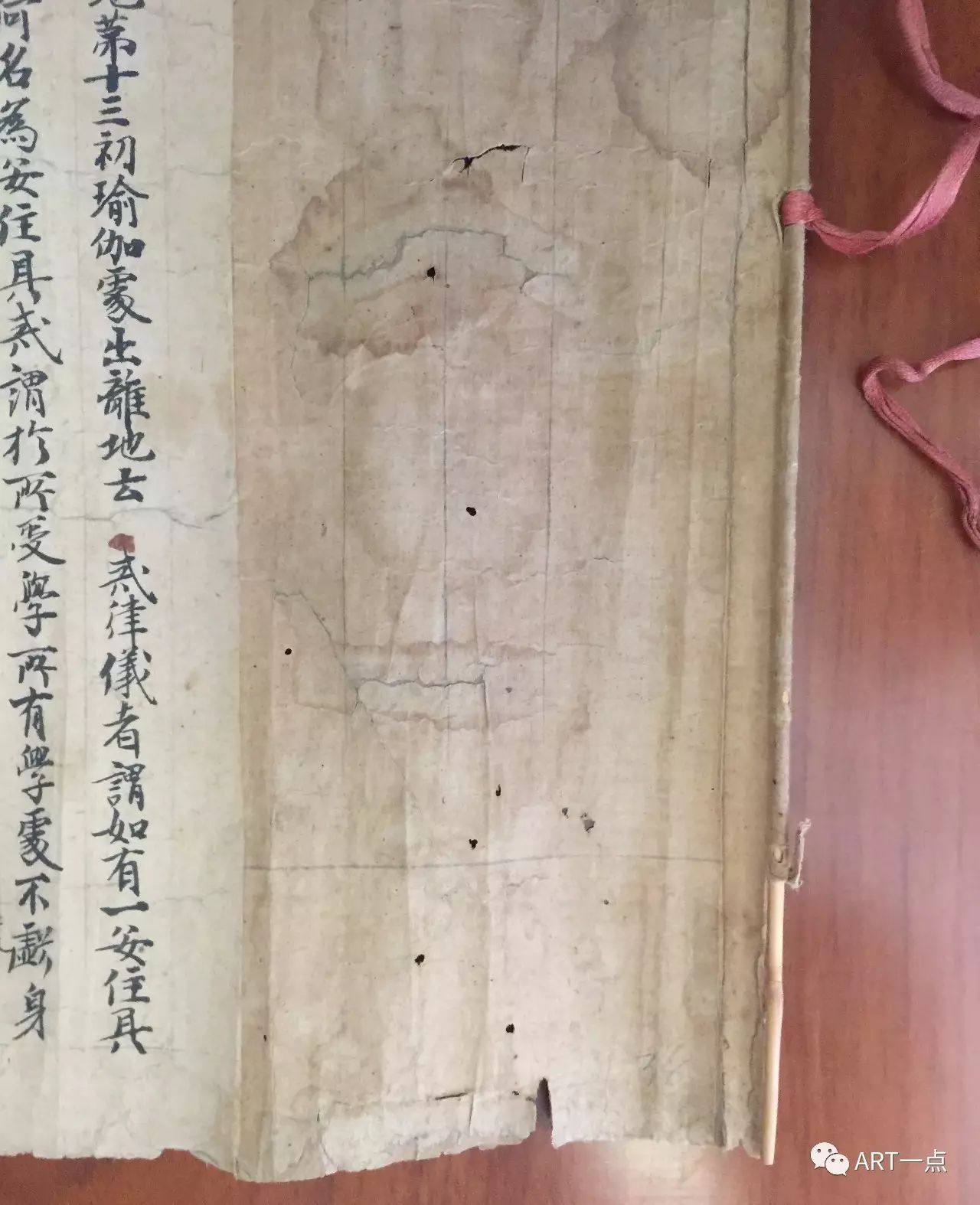

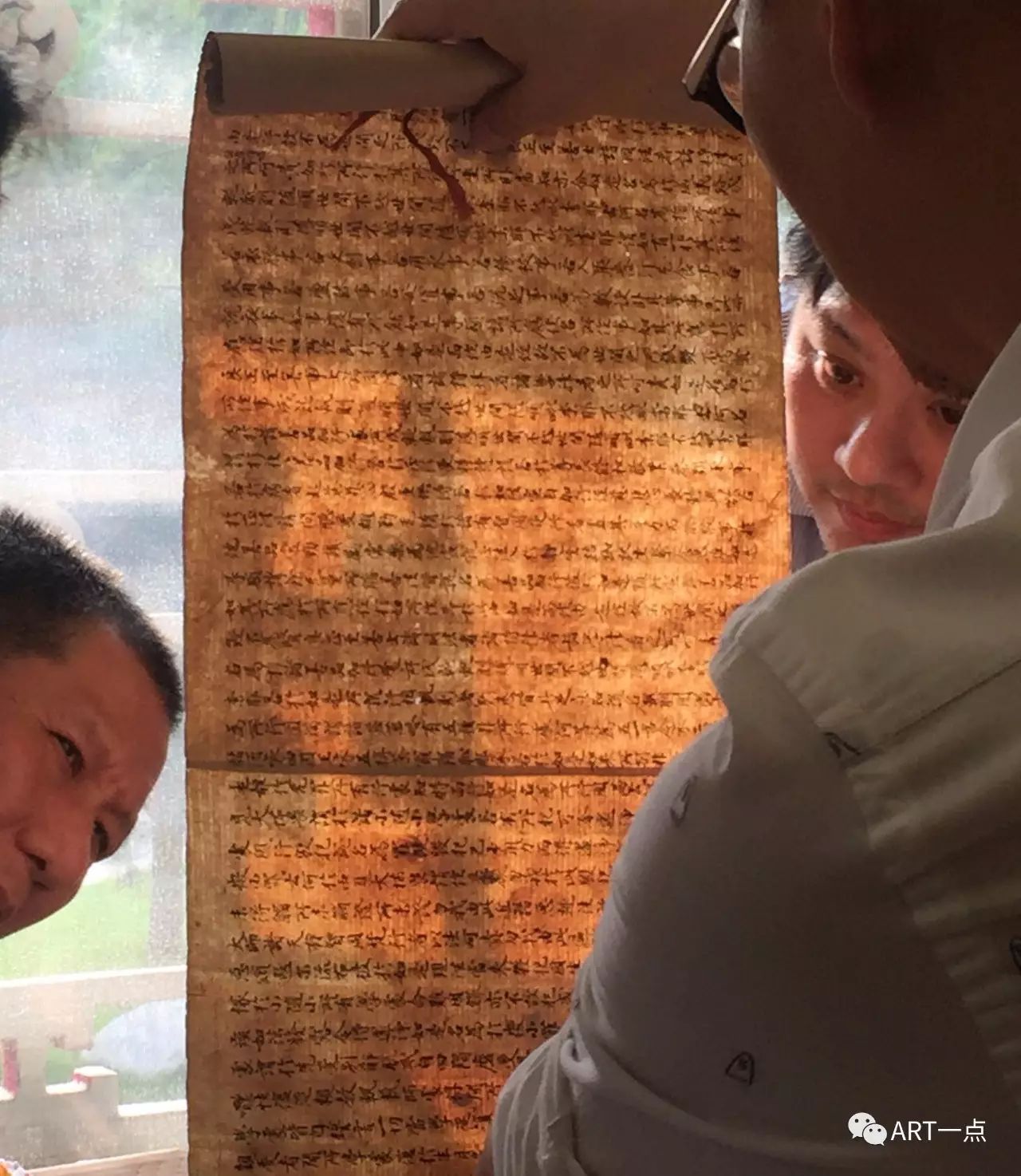

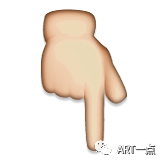

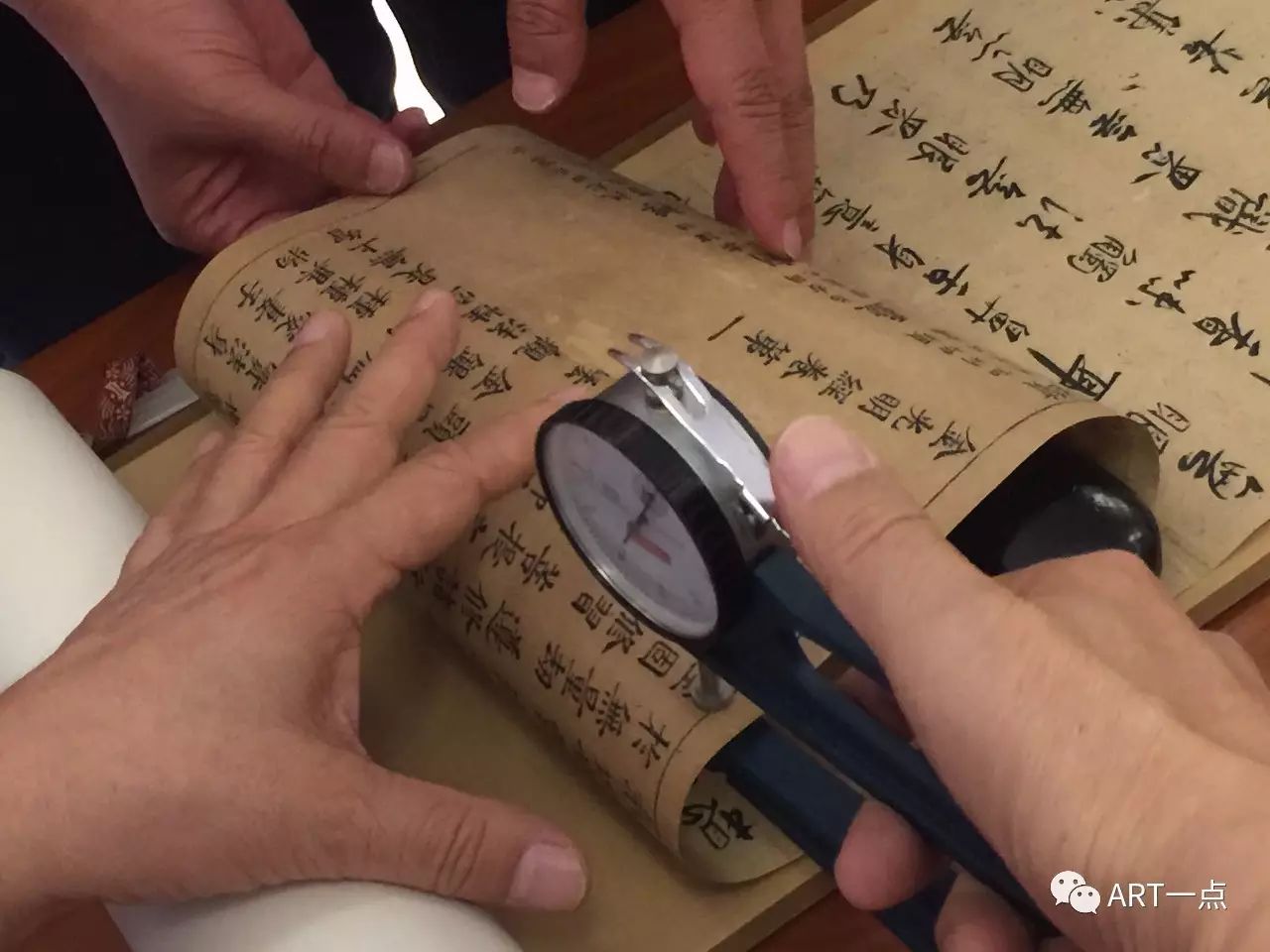

这样的观摩和研究条件,目前国内公立博物馆还无法实现。本次工作坊的原作观摩,得到了

香港近墨堂书法研究基金会和北京保利国际拍卖有限公司古代书画部

的支持,特别对两家机构表示诚挚感谢。在我们随手记录的照片中,你可以感受到,

为什么

近距离观摩实物

对艺术史研究如此重要

。对照前述几位学者的报告,甚至还可以试着对这些作品所使用的材料工具作出推断。

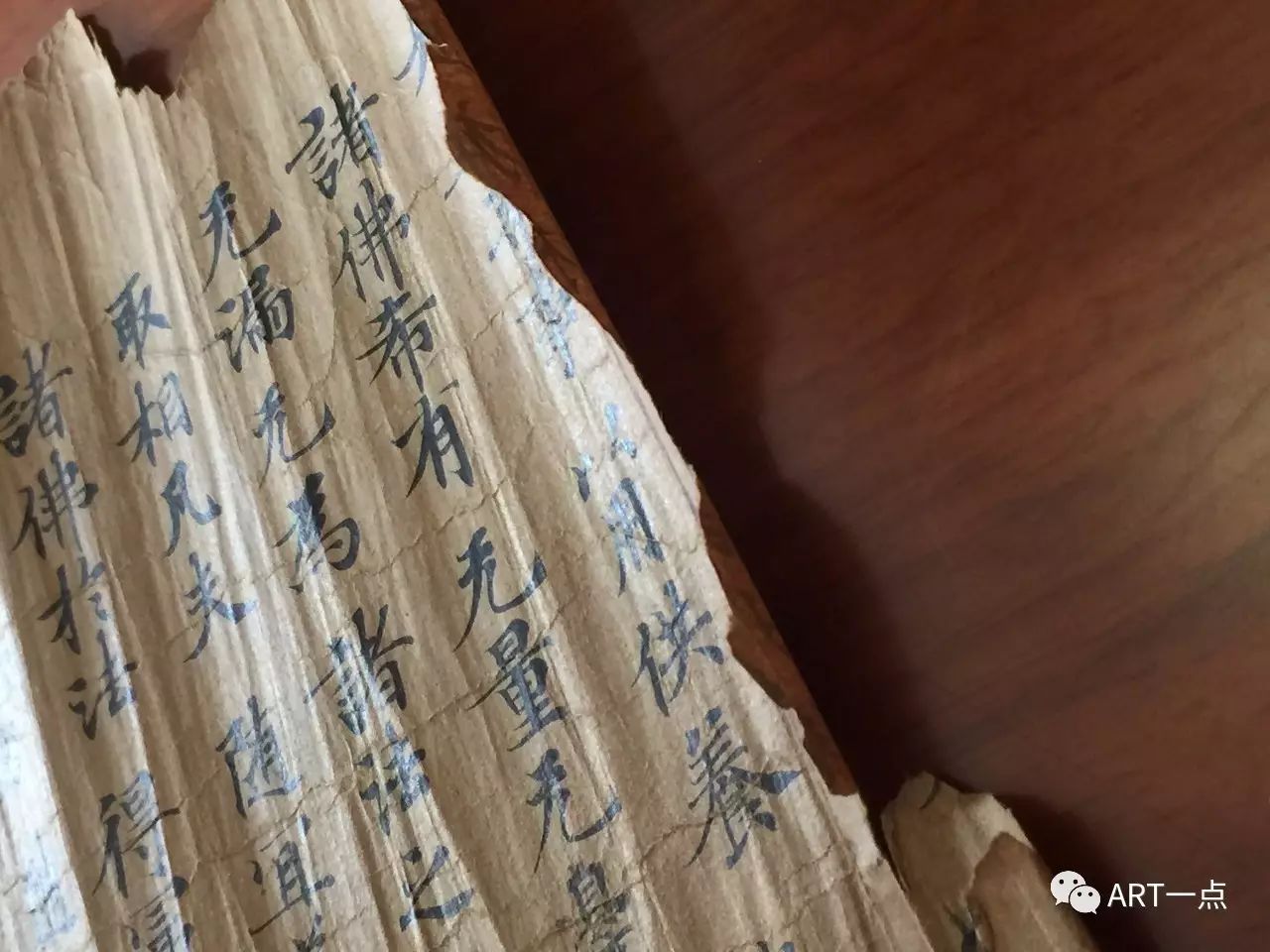

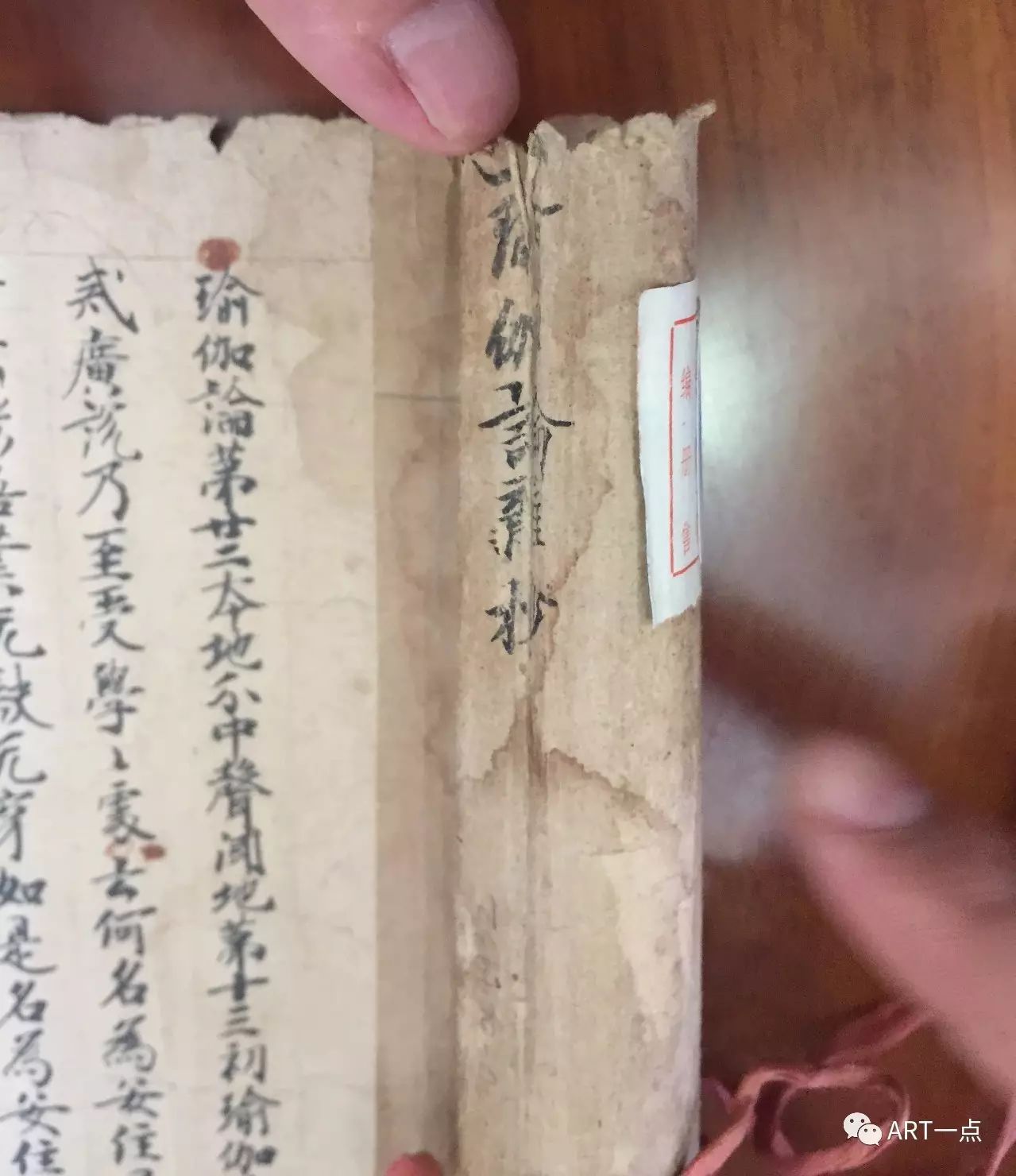

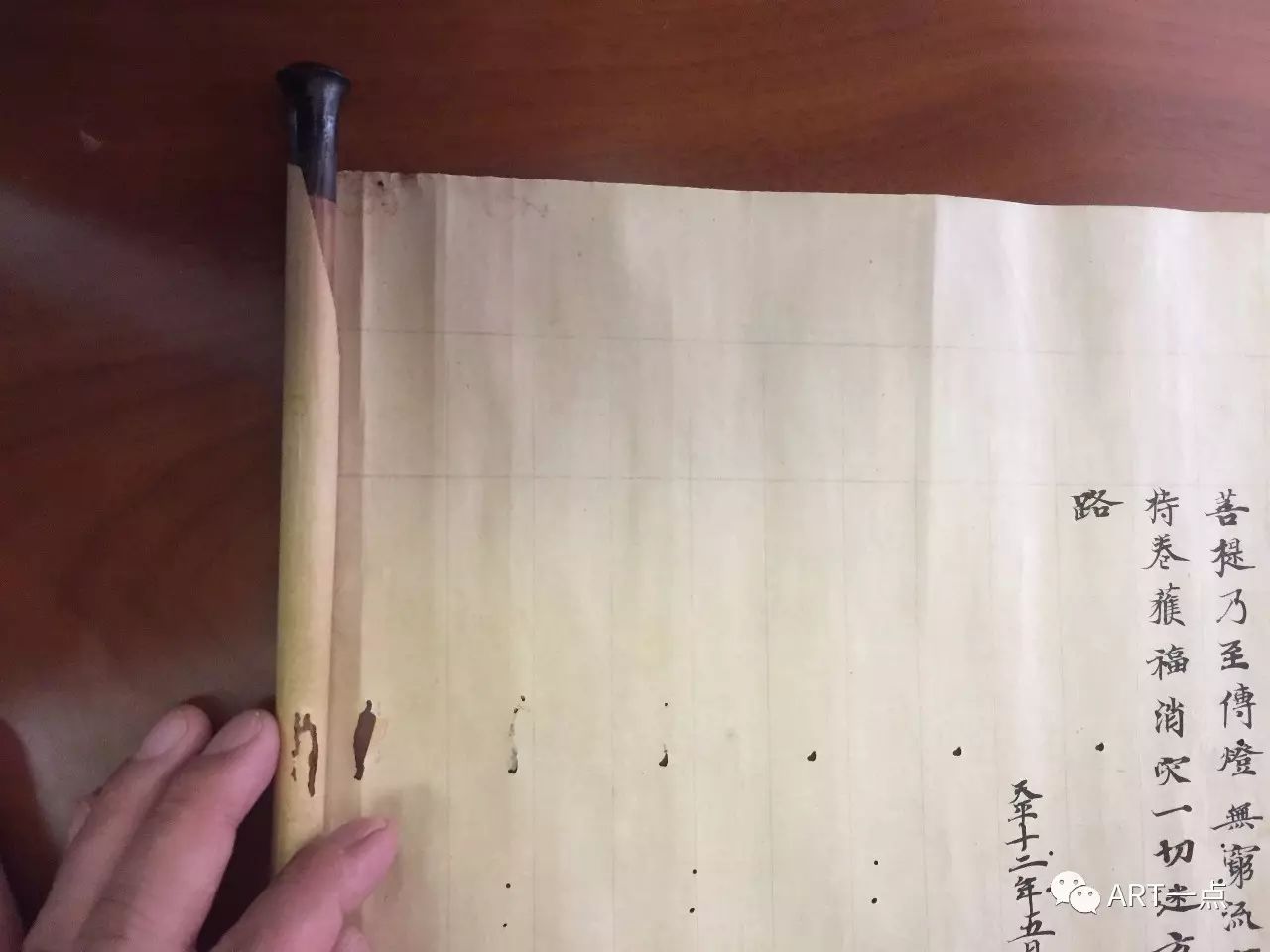

观摩香港近墨堂

书法研究

基金会藏品

在北京保利古代书画部观摩

在北京保利古代书画部观摩

白谦慎教授最后强调了本次工作坊的主题“书法的物质性与历史研究”——

我们对书法的物质性的理解,最终是为了促进对书法史的研究。

而工作坊所涉及的议题,学者们谈及的种种,可以想见这一初衷绝不仅只出于书法史研究,更是对整个人文学科未来的关怀。“用最简单的方式,讲出最好的学术问题,一切以学术的方式。”渠敬东教授说。

|文中相关作品图片由与会学者提供

📍

安 徽

关于笔墨纸生产制作的实地考察

_______________________

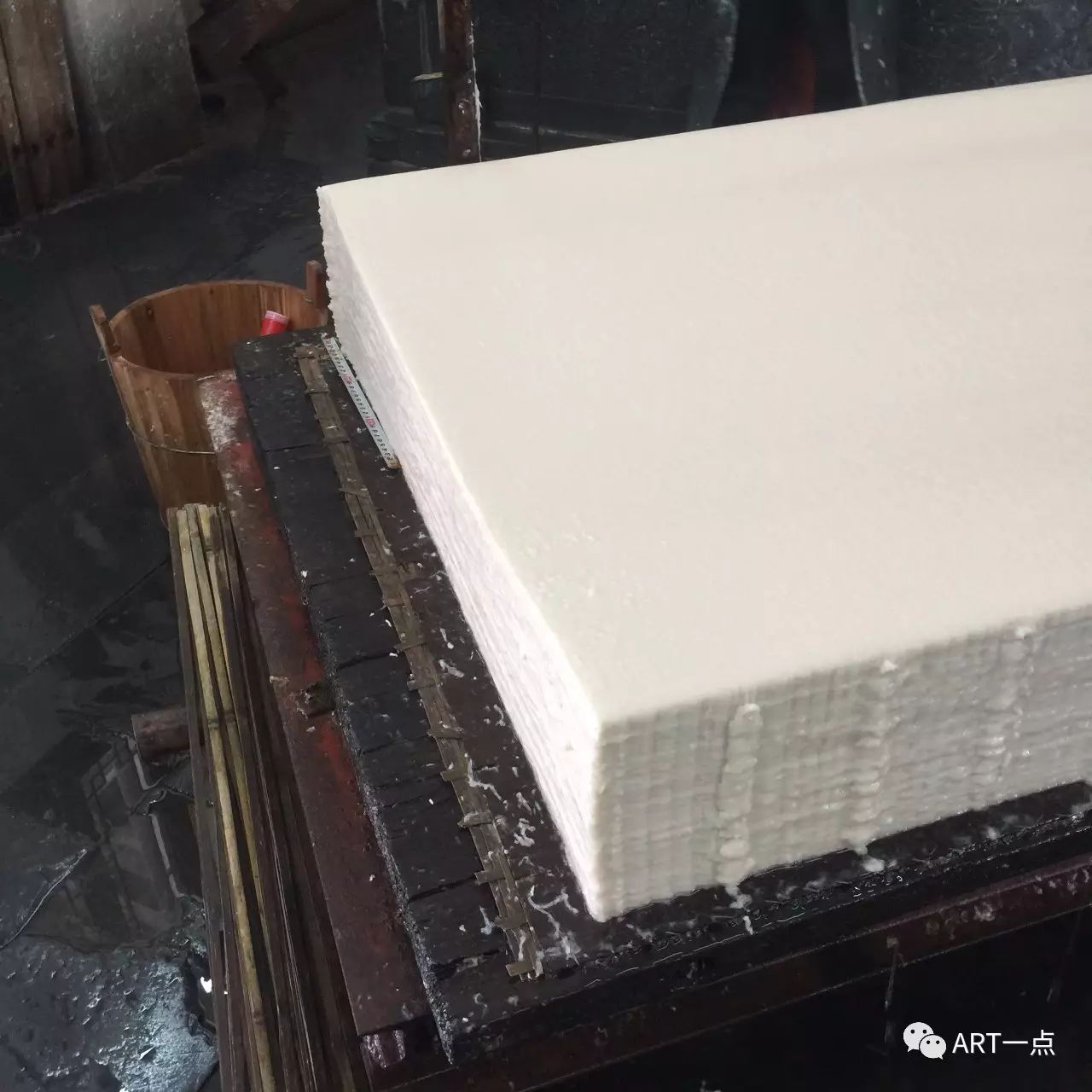

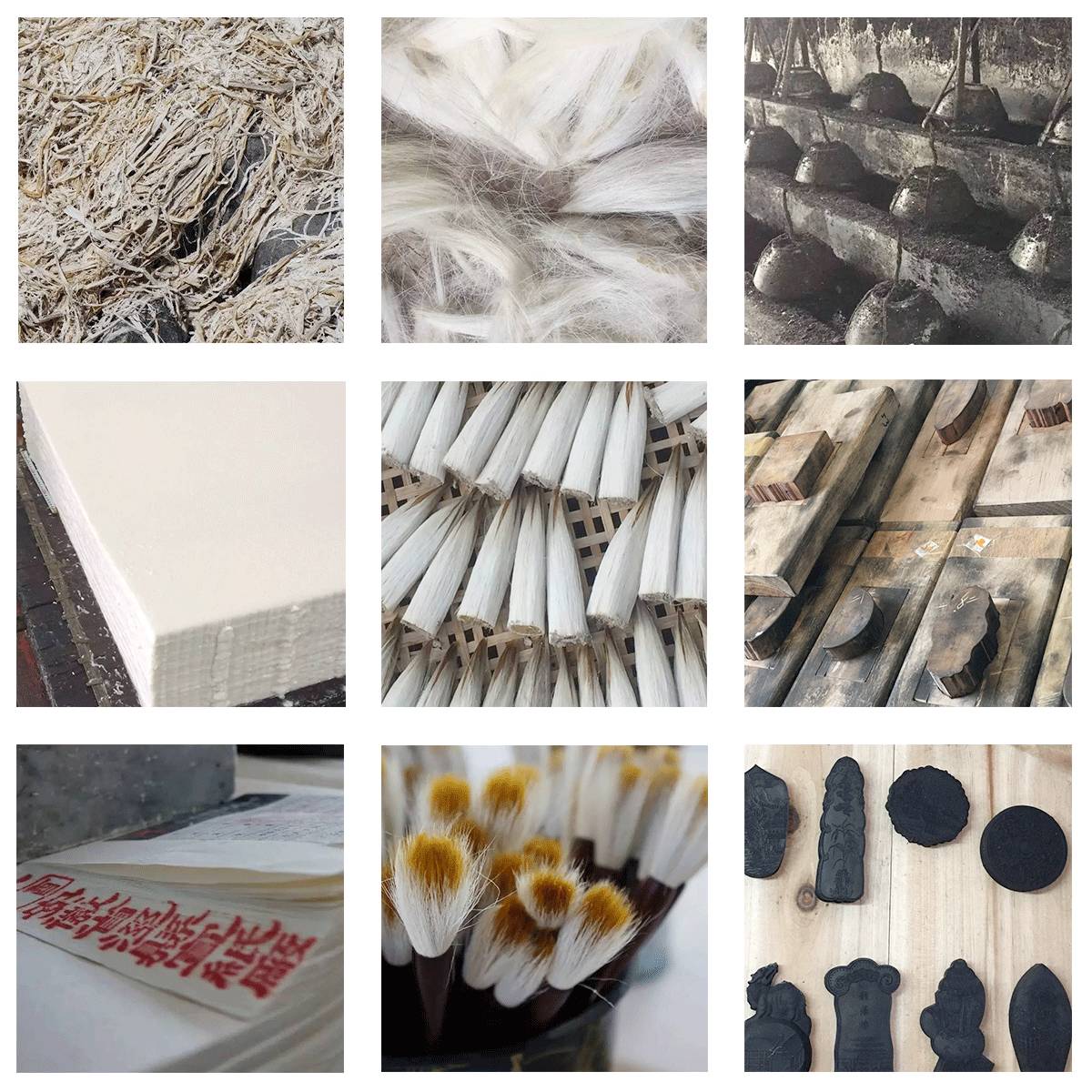

1.纸

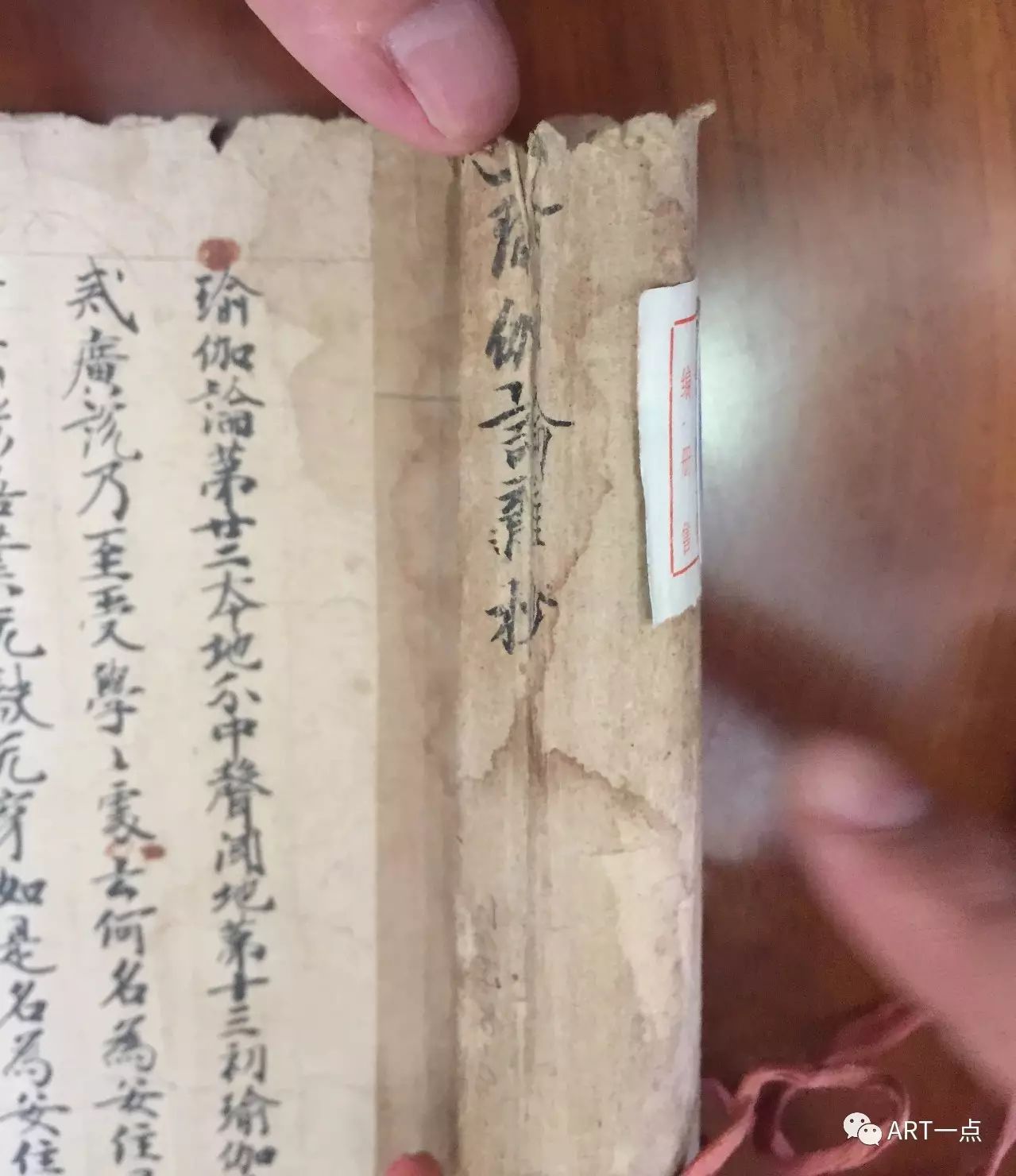

宣纸的准确定义是什么?和其他纸的区别又是什么?一张宣纸是如何诞生的?

答案都在安徽泾县。

中国宣纸博物馆

青檀树

宣纸采用泾县境内及周边地区的沙田稻草和青檀皮,不掺杂其他原材料,并利用泾县独有的山泉水,按照传统工艺,经过特殊的传统工艺配方,在严密的技术监控下,在泾县内以传统工艺生产,是具有润墨和耐久等独特性能,供书画、裱拓、水印等用途的高级艺术用纸。

青檀皮和沙田稻草需反复浸泡、清洗、蒸煮、摊晒,以日晒雨淋方式进行自然漂白,然后分别制作成皮料浆和草料浆,根据品种要求按不同比例混合配浆,经捞纸、晒纸、剪纸等工序成纸。

从原料制作到成纸需经100多道传统手工工序,历时3年左右。

因原材料独特,加工制作过程不损伤纤维,宣纸有“千年寿纸”之誉,长期保存不腐不蛀。

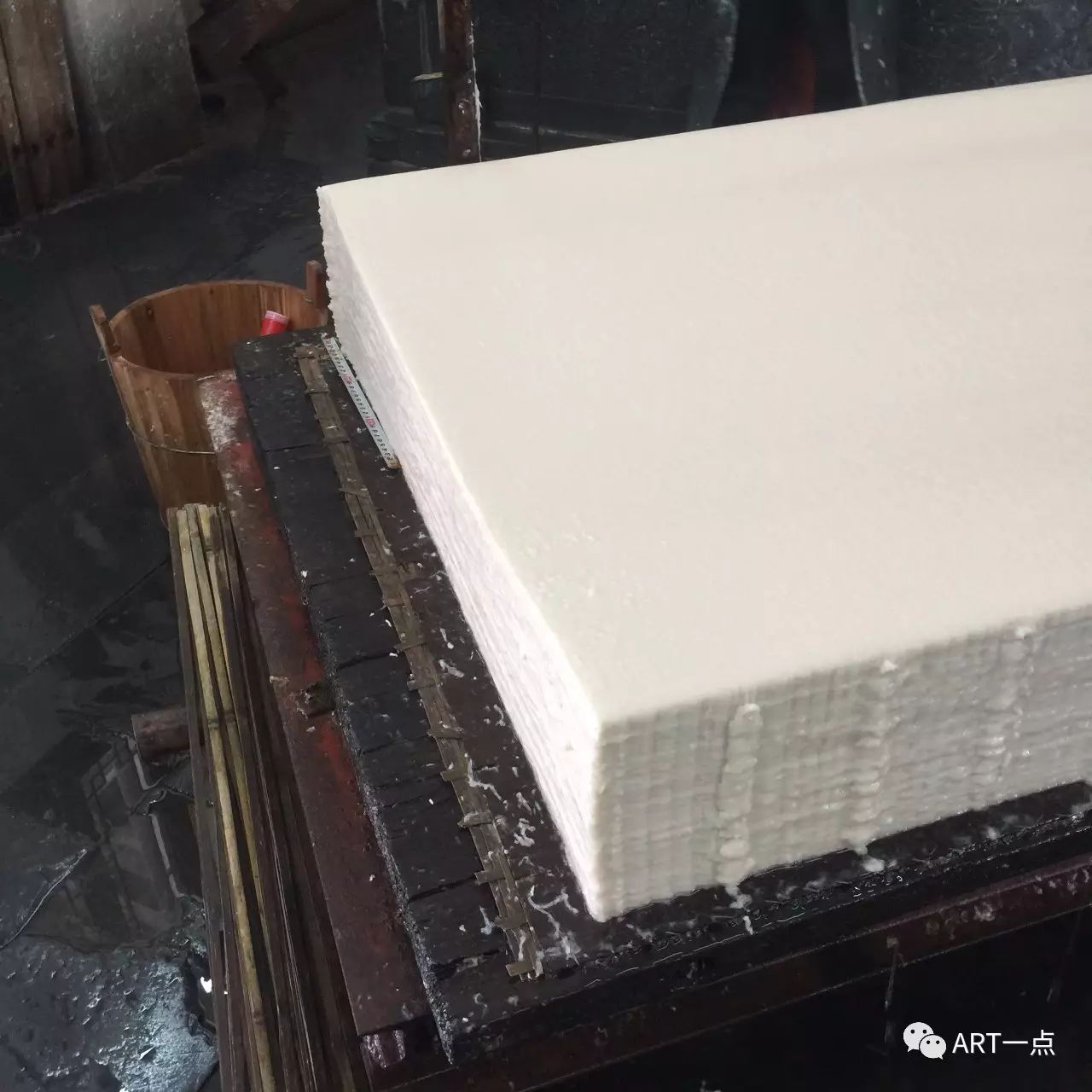

以下是

抄纸

过程,需要非常过硬的技术。

真的很像豆腐。

扬之水老师体验抄纸。

烘干。

感受一下纸在烘干过程里的肌理。

抄纸的竹帘也很有讲究,博物馆里保存着一些当年为书画家特制宣纸的竹帘。

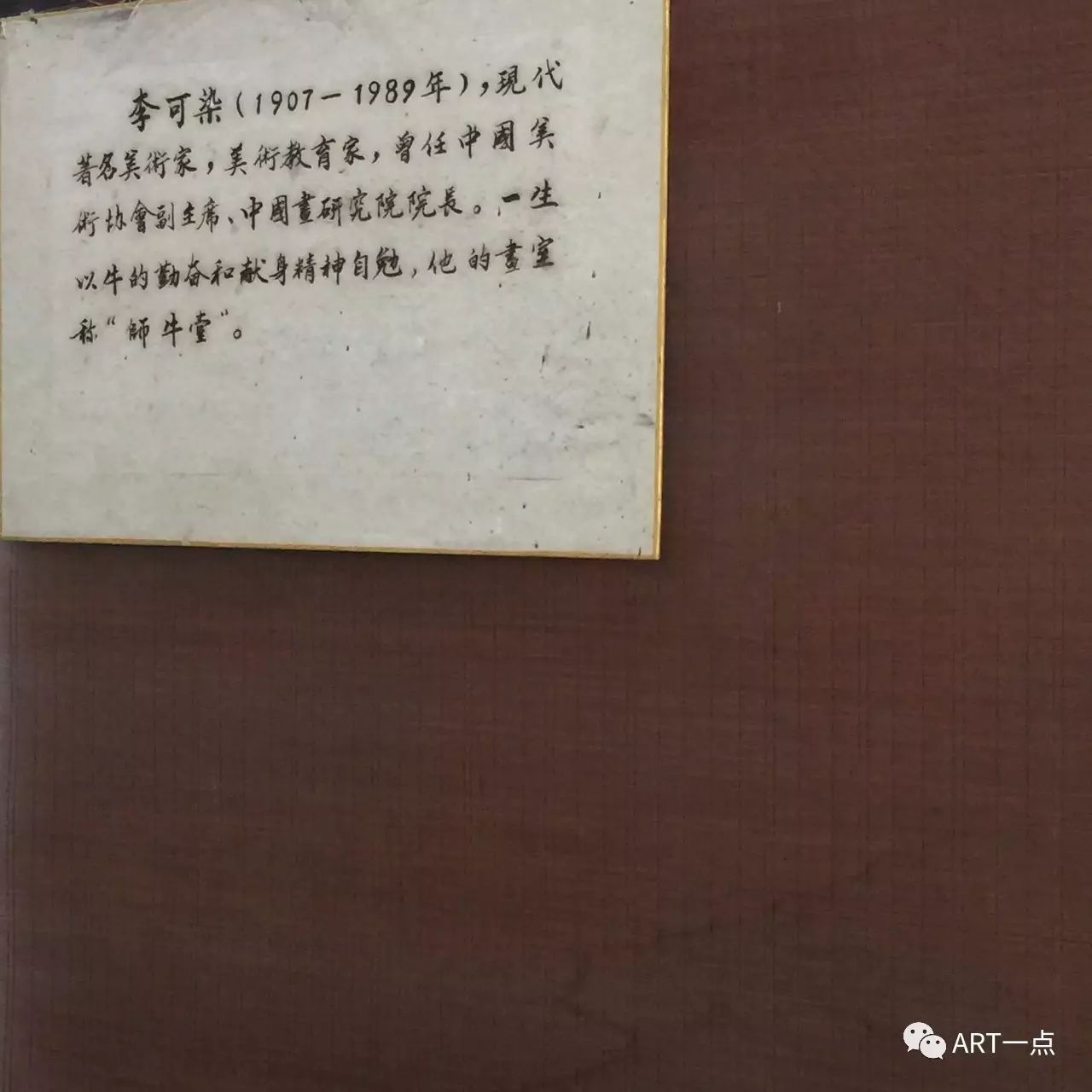

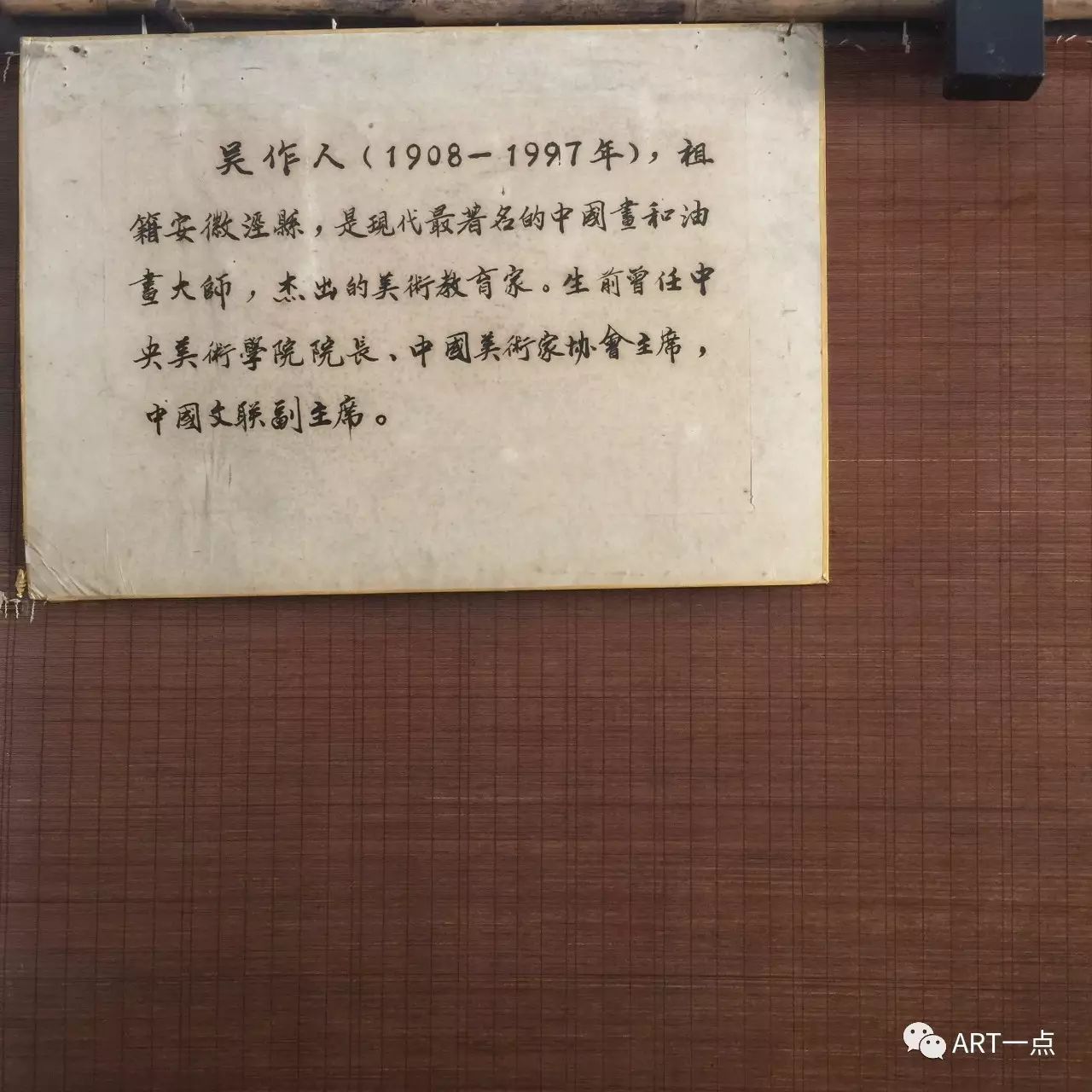

李可染

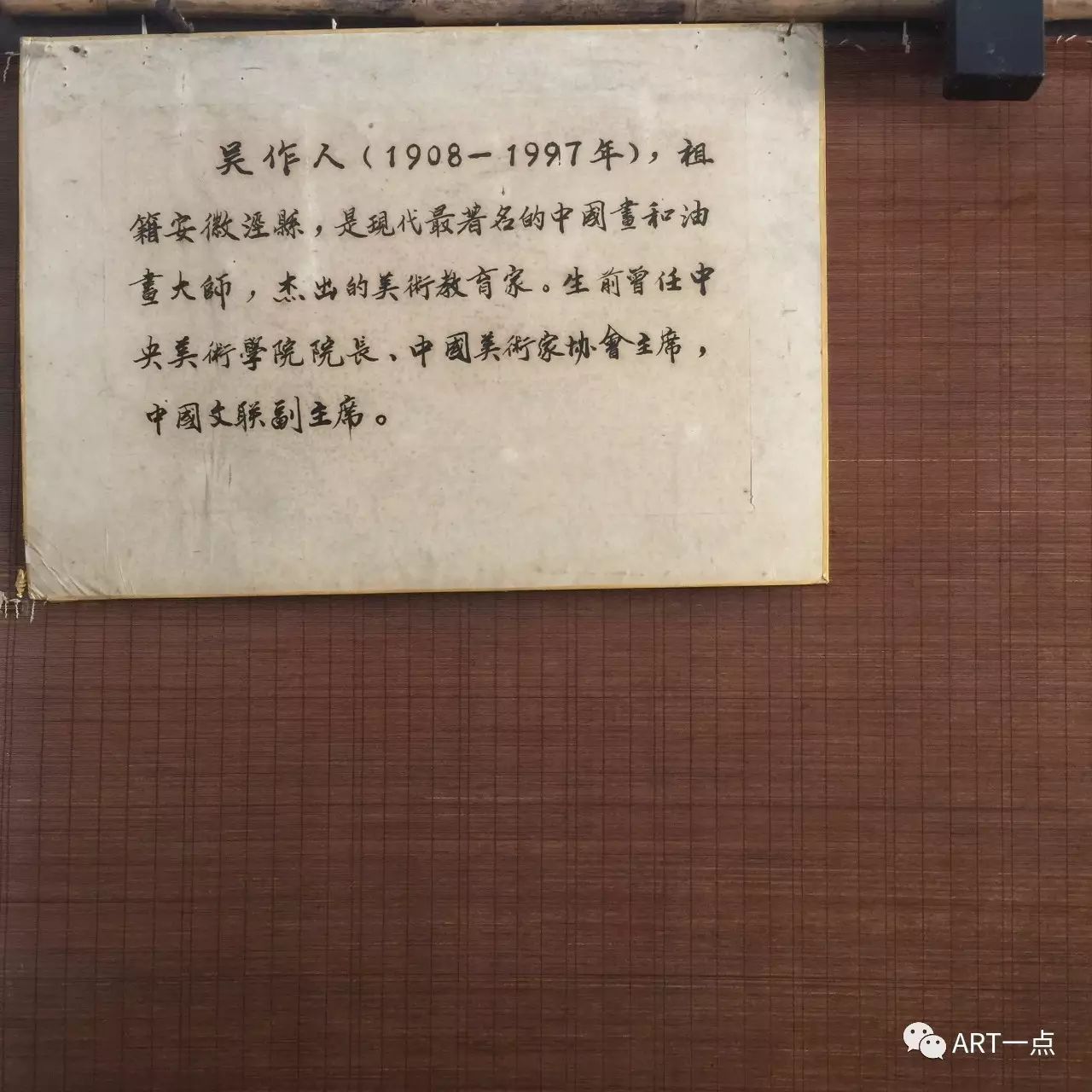

吴作人

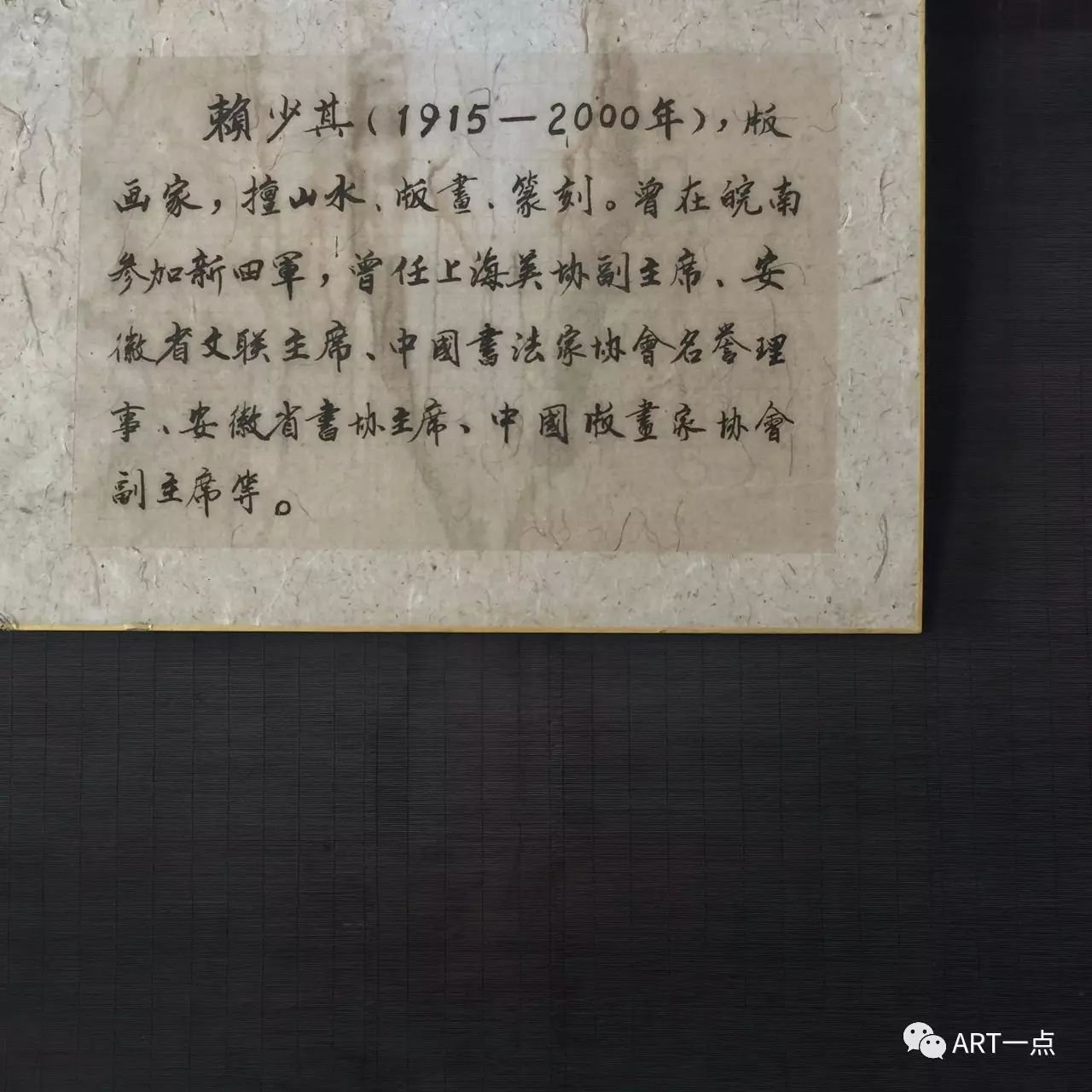

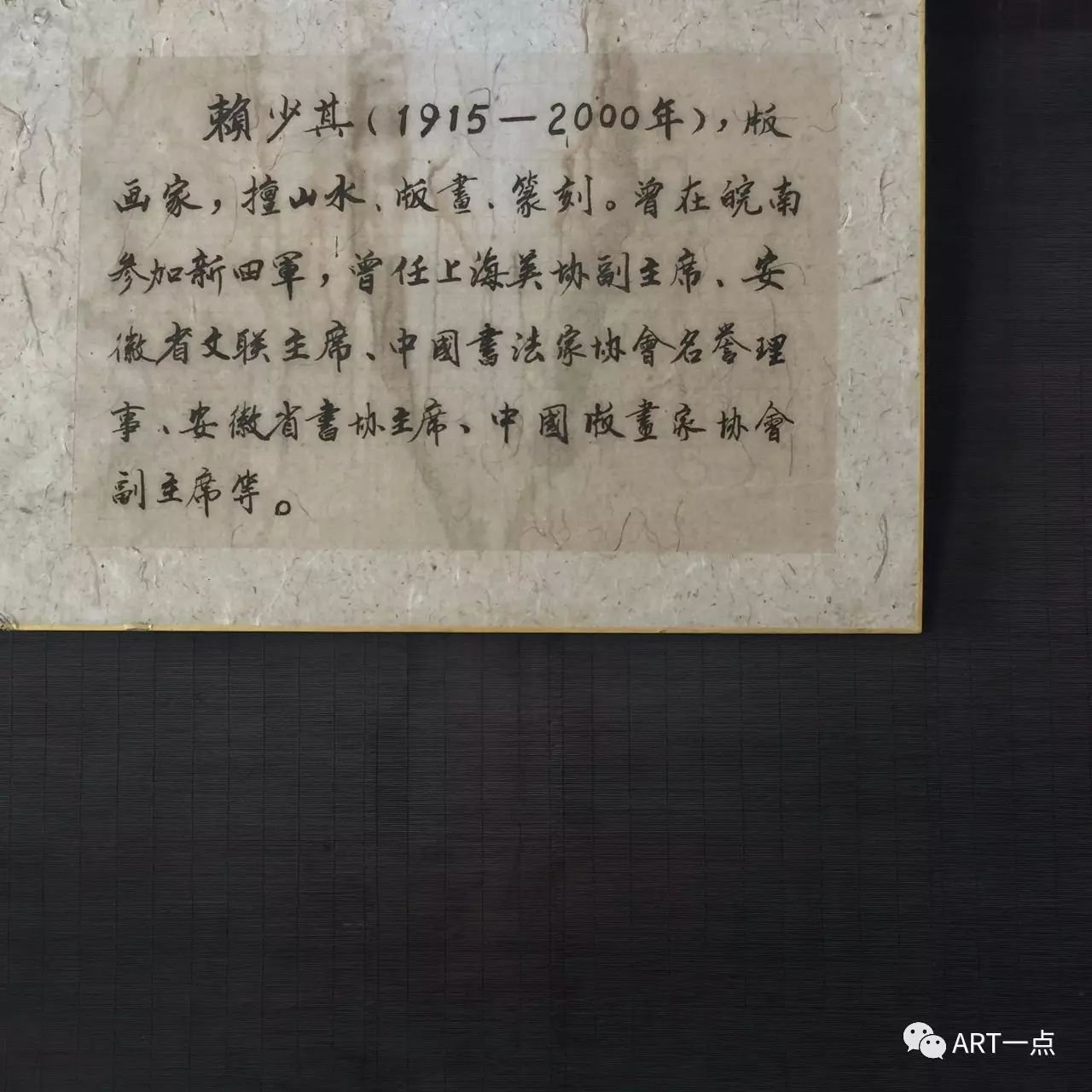

赖少其

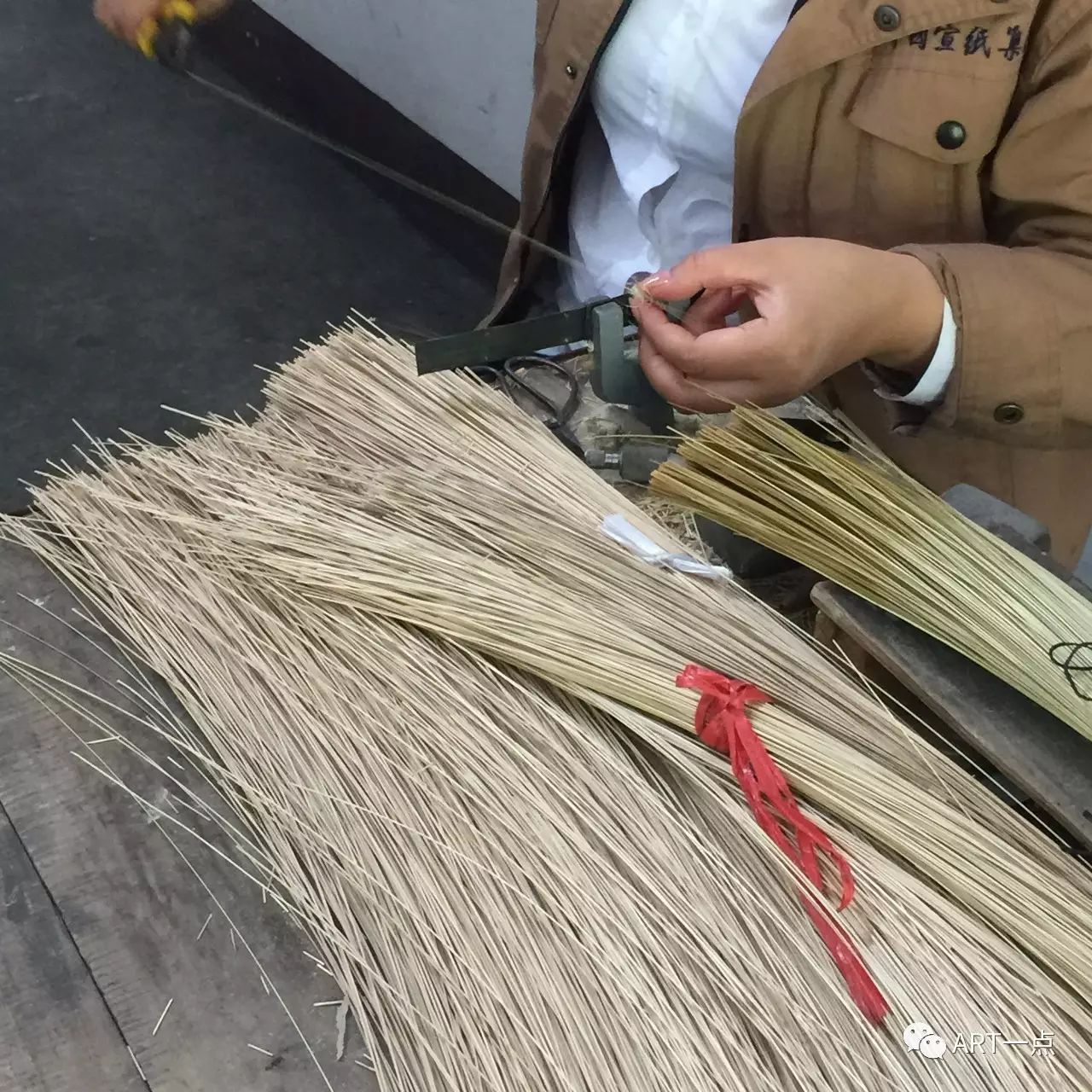

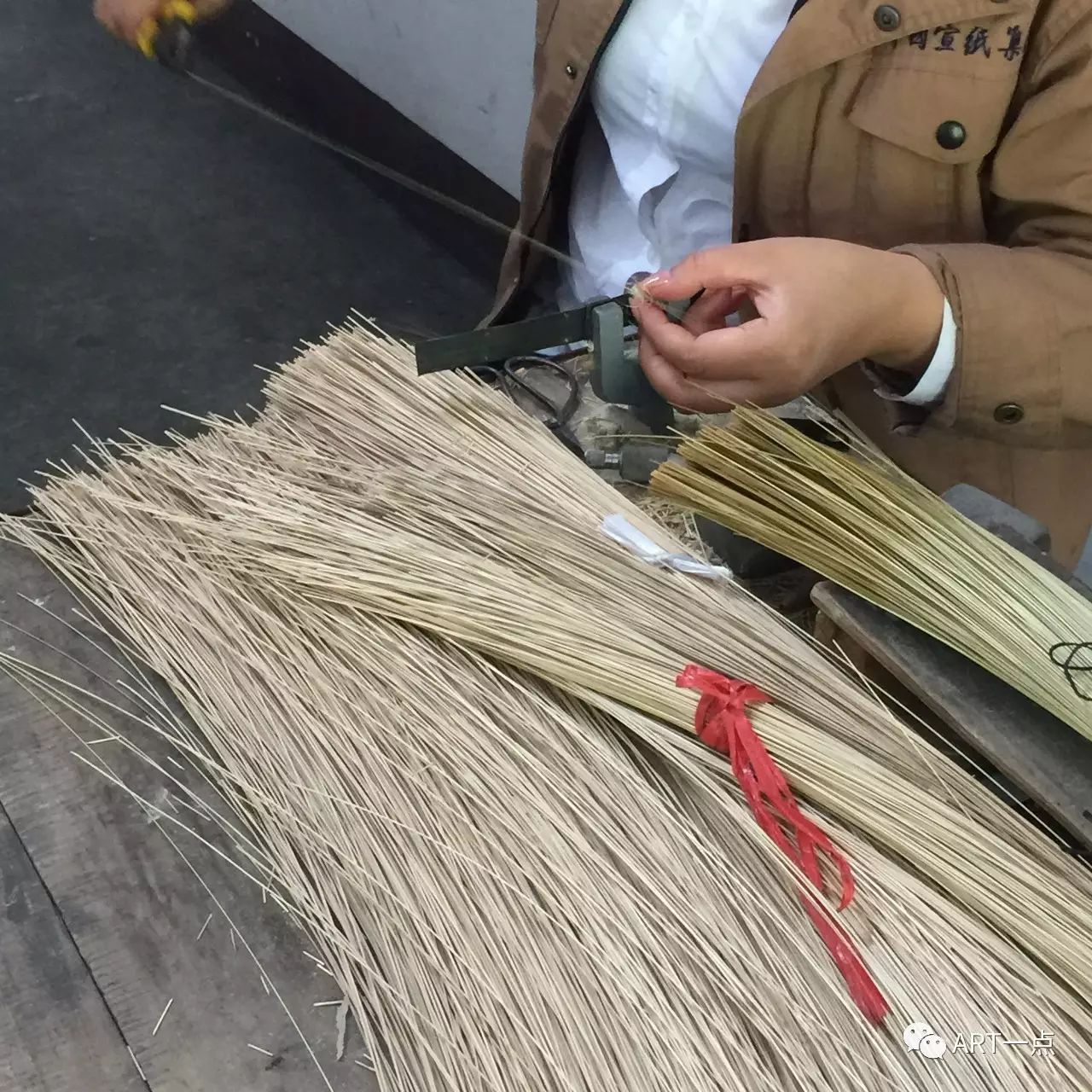

竹帘的编织方法很传统,每根竹篾都要过一下,以确保光滑。

中国宣纸集团红星纸厂

郑村宣纸原料基地。

漫山遍野所见就是制作宣纸的主要原料——泾县及其周边地区的青檀皮和沙田稻草,宣纸来自两种纤维的混合。

宣纸对水质等自然环境要求较高,只有泾县及周边地区的檀皮、稻草可用,水质要求高,地域特色明显,是典型的地理标志产品。

再来看生产车间,依然保持着传统手工制法,工人非常辛苦。