后弘期伊始,诸多藏族译师纷纷前往印度求取密法。有的学成回藏后致力于建寺收徒,有的则以在家人的身份专事传法。噶举派正是在这两种传统的浸润下发展出来,所以其一开始就有两支传承。之所以都得名为噶举,是因为它们在印度的源头是一个。噶举派的“噶”虽然和噶当派的“噶”在藏文拼写上都是一个词,但二者的内涵外延却不尽一致。噶当派的“噶”更强调佛陀言教,而噶举派的“噶”更强调上师言教,噶举派的“举”的意思是传承,该派特别重视对师徒口耳相传的窍决的传习,因此得名噶举。

噶举派的一支是香巴噶举,始于琼波南觉(990–1140)。他年轻时赴印度学密法,学成后辗转前往香地(日喀则以北,雅鲁藏布江对岸)弘法,传说在此地建了一百零八座寺院,收徒无数。香地遂成为该派弘法的大本营,因此得名香巴噶举。相传藏戏创始人汤东杰布(1361–1485)即出自该派。至14、15世纪后,该派逐渐式微。

噶举派的另一支是塔波噶举,由其创始人塔波拉杰(1079–1153)得名,但该派的渊源可以推至玛尔巴(1012–1097)、米拉日巴(1040–1123)师徒。玛尔巴在印度学习密法后,回到家乡,居家授徒,最著名的弟子之一就是米拉日巴。米拉日巴早年遍尝人情冷暖,也曾造下杀生恶业,投身玛尔巴座下后,任劳任怨,不违师命,历经艰辛,最终修证有成。他跌宕起伏的人生,以及他证悟教法后的歌谣后来被编成《米拉日巴传及其道歌》,在藏区脍炙人口。其传记被译为多国文字,也曾多次被搬上荧幕。

(米拉日巴铜像)

塔波拉杰的弟子后来将塔波噶举发扬光大,形成噶玛噶举、蔡巴噶举、拔戎噶举、帕竹噶举四大支派,其中帕竹噶举又分出八个小系,统称“四大八小”。这其中最有名的当属噶玛噶举。噶玛噶举的创始人是都松钦巴(1110–1193),意思是知晓过去、现在、未来三世。从其名号我们也可以看出该派特重修行,且多以神通著称的特色。1147年,都松钦巴在康区噶玛地方(今西藏昌都地区类乌齐县境)建立噶玛丹萨寺,该派由此得名。至噶玛拔希(1204–1283),因其神通而被称为“珠钦”(大成就者),声名远扬,曾受忽必烈、蒙哥召见。蒙哥赐其金边黑帽,后来的传承遂以黑帽系著称。噶玛拔希圆寂后,其弟子寻获名为让窘多吉(1284–1339)的幼童,并认为他是噶玛拔希的转世,追认都松钦巴为第一世,藏区的活佛转世亦由此肇端。

第五世噶玛巴得银协巴(1384–1415)受明成祖召见,至南京灵谷寺、五台山等地为太祖帝后、皇后举行荐福法会,史载“多有灵瑞,帝大悦”,赐名如来(即藏语的得银协巴),并封为“大宝法王”,自此传承不绝。1992年,第十七世噶玛巴活佛邬金钦列多杰成为新中国成立后中央政府批准认定的第一位藏传佛教转世活佛。

(噶玛巴为明太祖荐福图长卷局部)

帕竹噶举中的支系竹巴噶举特别注重苦修,群众基础非常雄厚。藏族有“人半竹巴,竹半乞士,乞半证士”的说法,意思是说修法的人有一半是竹巴噶举,竹巴噶举有一半是以行乞为生的苦修士,这中间又有一半的人是通人证士,可见竹巴噶举影响之大。其盛况不禁让人想起内地流传的“临济、龙门半天下”之说。

噶举派教法的核心是大手印,因此该派有时也被称为大手印派。大手印的译法并不十分严谨,正确的译法应是大印。大印的说法源于佛经《月灯三昧经》中的一偈:“此能破坏魔军众,谓是佛说胜寂定,能生正觉之功德,是一切法自性印。”即以修定为印,其步骤是专注一境、远离戏论、心境一味、不著相修。该派主修印度师父那若巴传下来的那若六法,据说修习有成者能冬天身著棉布单衣而不受冻。

宁玛派、萨迦派、噶举派、格鲁派构成了藏传佛教的四大教派。因为这些名称都是藏文音译,对一般人而言不易记忆,所以有人也从这些教派的外部特征出发,以颜色命名这些教派,分别称之为红教、花教、白教、黄教。宁玛派称红教是因为该派僧人戴红色僧帽,萨迦派称花教是因为该派的寺院外墙涂有红白蓝三色(有说三种颜色分别代表文殊、观音和金刚手),噶举派称白教是因为该派人士在修法时往往穿白布裙子,格鲁派称黄教是因为该派僧人戴黄色僧帽。

除了上述四大教派,藏传佛教还有一些小的教派,其中值得提及的有息解派(觉域派)和觉囊派。息解派的创始人是11世纪的印度瑜伽士帕·当巴桑杰。传说他多次入藏,以般若经为理论依据,弘扬息解教法。息解的意思就是寂静,也即通过诸法性空的修习,达至身心的寂静。该派后来由玛吉拉准(约1055–1149)发扬光大,称之为觉域派,也就是断除(魔)境的修习方法。该派最富特色的修行就是在冢间墓地,观想舍弃自身,供养鬼神,从而断除四魔。觉域派是藏族历史上第一个由女性创立的教派,虽然该派本身随着历史的演进而渐至湮没,但其修行方法则影响深远,被藏传佛教各教派汲取融合。

觉囊派的创始人是衮邦·图杰尊追(1243–1313)。他在觉囊沟(今西藏日喀则地区拉孜县境)建立觉囊寺,该派由此得名。后由夺波巴·西饶坚赞(1292–1361)和多罗那他(1575–1635)等发扬光大。觉囊派最重要的理论特色是中观他空见,因此遭到持中观自空见的其他教派,尤其是格鲁派的大加讨伐。格鲁派掌权后,觉囊派遭到极大打击。

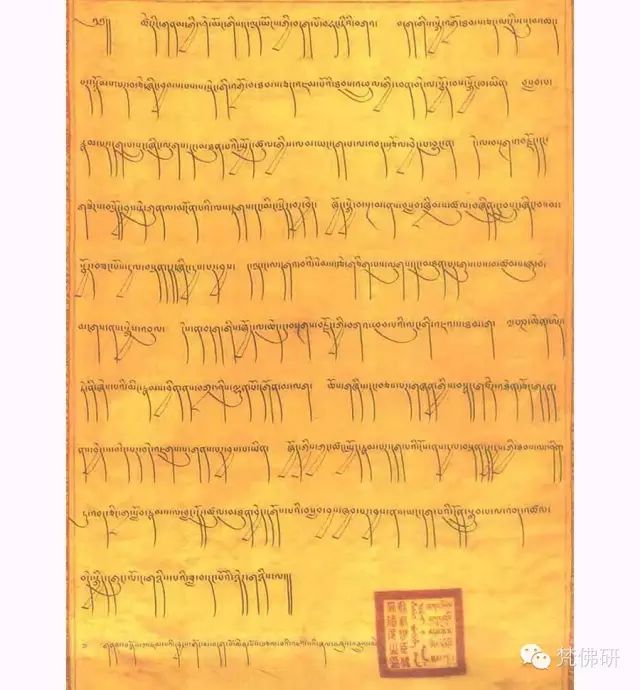

自从噶玛噶举派首创活佛转世制度后,藏传佛教各教派纷纷效仿,遂成藏传佛教之一大特色。藏区大大小小的活佛究竟有多少,目前恐怕很难有一个准确的统计数字,但上述四大教派重要的活佛转世系统主要有萨迦派的萨迦法王、噶举派的大宝法王、格鲁派的达赖喇嘛和班禅喇嘛。大宝法王已经转世至第十七世。达赖是蒙语大海之意,是16世纪蒙古土默特部首领俺答汗(1507–1583)赠与哲蚌寺堪布索南嘉措(1543–1588),他亦称为第三世达赖喇嘛(前两世为追认)。清朝定鼎中原后再次加封五世达赖喇嘛,目前已经转世至第十四世。班禅是梵藏混合语,意思是大班智达,即学富五车者的称号,是17世纪卫拉特蒙古和硕特部首领固始汗(1582–1654)赠与罗桑却吉坚赞(1567–1662)。罗桑却吉坚赞圆寂后,五世达赖喇嘛为其选定转世灵童,罗桑却吉坚赞遂成第四世班禅喇嘛(前三世为追认)。1713年,清康熙皇帝加封五世班禅为班禅额尔德尼,额尔德尼是满文,意为宝,目前已经转世至第十一世。

(康熙帝册封五世班禅额尔德尼谕旨)

谈及至此,诸君想必对藏传佛教的来龙去脉有了一个浮光掠影的了解。对一般人而言,藏传佛教最显性的特征除了藏民族僧俗百姓热忱的宗教情怀和活佛转世制度外,就是以辩经为特色的藏传佛教教育制度。下面我就对藏传佛教教育制度作一简单归纳。

藏传佛教的教育制度无论在教学理念、教学内容、教学方式方面都极富特色,其中尤为突出的是以修习《释量论》、《现观庄严论》、《入中论》、《律经》、《俱舍论》五部大论为主的修学体系。以格鲁派为例,五部大论的修学次第和年限有如下的划分:《释量论》的学习分三个班级,称为因明班,每班学习期限一年,共三年;《现观庄严论》的学习分五个班级,称为般若班,每班学习期限一年,共五年;《入中论》的学习分两个班级,称为中观班,每班学习期限两年,共四年;《律经》的学习分两个班级,称为戒律班,每班学习期限两年,共四年;《俱舍论》的学习分两个班级,称为对法班,每班学习期限两年,共四年;学完五部大论总共需要二十年。

藏传佛教的教育特色可以简单归纳为尊师重教、内外兼学、重视论典、次第有序、见修双运。

藏传佛教的教育主要按照闻、思、修三方面展开。听闻的达成需要依止善知识,上师在显教学习中的重要性自不待言,在密法修学中则更为重要。无论从接受灌顶开始,还是具体的修学,乃至最后的证果,无一不需要上师的授权、指导。上师有多种,从密法修行的角度而言,最重要的上师是根本上师。密教修行中,对具德上师和具器弟子的要求都非常高。弟子在选择根本上师时,要多方面观察上师,上师也要观察弟子,这是一个双向选择的过程。一旦确立师生关系,弟子应该将上师视作现世佛陀一般,这使得藏传佛教教育中尊师重教的传统非常浓厚。正因为上师在修学佛法中的极端重要性,藏传佛教在传统的三皈依之上还加上了皈依上师,“皈依上师、皈依佛、皈依法、皈依僧”也成为藏传佛教最常念诵的皈依句。

藏传佛教中尊师重教的最佳例子莫过于米拉日巴。他依止玛尔巴上师时,玛尔巴对其施以种种试炼,他都毫无怨言,勤劳苦作,最后得到师父倾囊相授;米拉日巴后来收徒传教,派遣弟子热穹前往印度学习密法,热穹学成后,米拉日巴又从他那里学习密法,丝毫不摆老师的架子。

藏传佛教教育培养出来的合格僧人应该内外兼学,精通大小五明。他们不仅以其内在的断证功德为僧俗百姓所敬仰,更以其精湛的医术、高超的塑画技艺、丰富的天文历算知识为百姓排忧解难,真真正正实现了自利利他的大乘菩萨精神。藏传佛教史上,这样的人物比比皆是,著名的有萨迦班智达、布顿等人。

内明学习的主要是五部大论,五部书均为印度大德撰写的论著。这凸显出藏传佛教教育中重视论典的传统。重视论典,并不是说藏传佛教不重视佛陀经教,而是因为藏传佛教认为佛陀言教对一般人而言非常深奥,一开始仅靠自力无法达到彻底通达,必须依靠先代证悟大德的论书方可一窥门径。只有通过论书的学习,才有可能逐渐深入经藏,证悟佛陀讲授的般若智慧。其实这里也就牵涉到次第有序的问题。从显教学习而言,首先要学习声明的基本知识,所谓“读书需先识字”,然后要学习《入菩萨行论》,了解如何成为大乘菩萨,如何行持大乘菩萨的行为。之后学习戒律是为了了解僧规、寺规;学习阿毗达磨和量论是为了法相学方面知识的培养;学习中观是为了法性学方面知识的培养;学习般若则是显教修为的最高阶段。显教学习完成后,进入密教的学习,这同样有生起次第和圆满次第的修习。

藏传佛教中知性、德性、智性(超越性)三个层面的教育相辅相成,互为补充,三者的良性循环体现在具体的教育实践中即是见修双运。或者换句话说,即是以甚深的中观正见和广大的瑜伽修行相互配合,以见导行,以行证见,见行圆满,终臻佛果。