虽然上面是抖机灵的回答,但的确也是原因之一,很多出现在朋友圈的视频图片都是在上班时间发出,对比城西、城北,写字楼数量明显远远低于城南,

所以人们会感觉,怎么水都发在了城南?

事实上,由于各种原因,雨水也的确在往城南和天府新区聚集,这也造成了这里经常因暴雨刷屏的局面。

1.

城南海拔更低

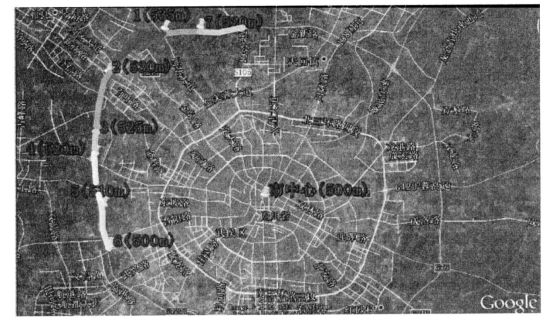

成都地处四川盆地,中心城区地势西北高,东南低,海拔约480-600米。以绕城高速为界,西北部海拔最高处为535米,而成都市中心的海拔只有500米。再向南,很多地区海拔低于500米,黄龙溪镇的海拔甚至只有450-460米,高差更为可观。

重力之下,雨水在地面汇集,然后流向海拔更低的东南方。

图片来源:《以削减城市径流负荷为目标的人工湿地系统设计与研究》(西南交通大学,刘凡)

更要命的是,成都的可降水量分布也对城南不利,呈现东南多、西北少的情况。也就是说,东南边不光地势低,降水量还更多,一旦下雨,东南方的雨量往往可能比西北大。就算是人工降雨,成都东南部的潜力也是成都市最大的。

2.

城南路面硬化程度高,更容易积水

除了地形原因,造成城市内涝的因素还包括城市下垫面的影响。

通俗地说,就是地球表面。

不同下垫面对雨水的吸收、渗透能力差异很大。沥青路面、不渗水水泥路面的雨水渗透率远远小于草地、绿地、沙石地面等。一旦发生暴雨,雨水在硬化路面上很容易就形成大量径流,排水不及时的话,低洼地区很快就会积水。对如今正大搞建设的天府新区而言,路面硬化程度高,植被又较主城区更少,自然更容易形成大量积水。

根据卫星数据,从2000年到2016年,天府新区内的林地所占百分比从16%减少到14%,耕地面积从63%减少到49%,建设用地的占比从2000年的15%陡升到27%,建设离不开交通运输,天府新区的道路也从2000年占比3%提高到了2016年的7%。也就是说,整个天府新区成都直管区的不透水面积占比达到了30%以上。

当城市的不透水面积占到总面积20%时,在3年一遇的暴雨强度下,径流量(通俗地说就是路面上流淌的雨水)就相当于原有径流量的1.5-2倍。再加上一些工程建设时可能打乱排水系统、道路改造后部分路面增高,也会阻断周边区域原有自然排水通道。种种原因综合作用下,天府新区的“惨”状如何发生,就比较清楚了。

多挖草地多种树,不仅为绿化,还可以有效缓解内涝。

3.

天府新区的排水系统其实挺好

但天府新区的排水系统究竟如何?仅仅一个指标就能说明情况。

排水设计重现期是排水系统设计中的重要指标,是指排水设计中设计暴雨强度两次出现的统计时间间隔。如重现期为一年,则设计采用的这种大小的城市交通暴雨强度,按统计规律一年遇到一次,即一年一遇的暴雨强度。重现期越长,暴雨强度越大,相应的设计排水系统的排放能力要求也越大。

2016年,成都市中心城区启动“宜居水岸”工程,其中提到,成都市中心城区排水管网未达到3-5年重现期的国家标准,中心城区仍存在多处易淹区。而天府新区这一指标的规划是:一般地区3年,重要干道、重要地区5年,特别重要地区10年。其中“三纵一横”主干道排水设计重现期取的是5年标准。

上述标准不仅是国内,即使在国际也处于领先水平。

人们印象流地认为,城南水更大,除了上面的“城南写字楼更多、上班时间聚集人群最多”这个因素,还有一个原因,大概是出于对天府新区的嫉妒吧(大雾)……

如果你有更专业的意见,也欢迎指教。

4.

成都主城区也有内涝发生

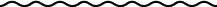

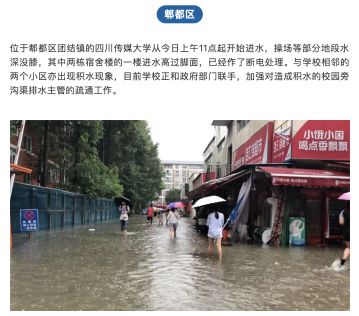

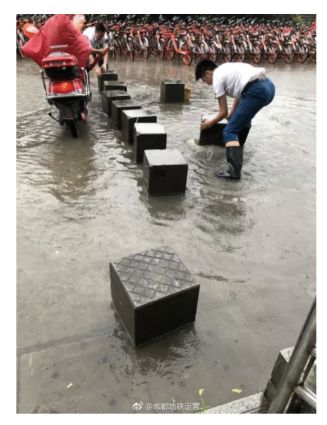

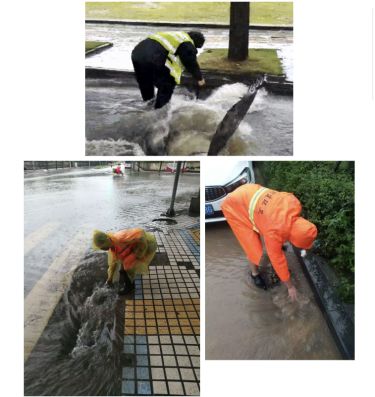

其实昨天并不只有城南和天府新区内涝,还有这些主城区也发生了:

图片来源:成都日报锦观

图片来源:掌上金牛

图片来源:成华城市管理

图片来源:锦江城市管理

参考资料:

《以削减城市径流负荷为目标的人工湿地系统设计与研究》(西南交通大学,刘凡)

《成都海绵城市建设中的空中水资源分析》(成都信息工程大学,袁宁乐,肖天贵,吴璇)