2021

年1月7日,国家卫健委批准了玻尿酸作为“新资源食品”可用于普通食品中。

其实,早在2008年,玻尿酸就已经被批准用于保健食品中。

这些年来,国外“口服玻尿酸”产品发展迅猛,作为世界玻尿酸垄断产地的中国(总产量超过世界产量的80%),不批准食用似乎也说不过去。

这个批准一出,投资市场和玻尿酸行业一篇欢腾,市场上迅速出现了各种“玻尿酸饮品”“玻尿酸糖果”“玻尿酸口服液”等等。

玻尿酸到底是什么东西?新资源食品又是什么意思呢?下面一一来说。

1、玻尿酸是一种特别的多糖

玻尿酸又叫透明质酸,是1934年美国科学家从牛眼的玻璃体中分离出来的物质,后来确定它的化学结构是一种粘多糖。

在动物体内天然存在着一定量的玻尿酸,比如牛眼、鸡冠等等。在早期,玻尿酸就是从这些组织中分离出来的。现在市场上销售的玻尿酸,是通过发酵产生的,可以低成本、大规模地生产,也就有了广泛使用的基础。

玻尿酸的“天赋”是吸水性极强,大分子的玻尿酸能够吸收1000倍重量的水,形成极为细腻润滑的凝胶。这种特性,使得它在各类眼科手术,比如晶体植入、角膜移植和抗青光眼手术中得到了应用。此外,通过注射,也可以用于关节炎、皮肤保养等等。

当然,市场不会满足于这样的“医用”。用到护肤品、面膜等美容产品中,市场无疑要大得多。因为它极强的吸水性以及吸水后形成的良好质感,用在这些产品中至少会给消费者带来更好的“用户体验”,也就具有很好的市场号召力。

就像胶原蛋白一样,人们对于一种“美容产品”的最高期望是“能吃”。鸡冠、牛眼能吃,其中的成分玻尿酸基本上也能吃——“吃了有没有用”是另一码事,而“能不能吃”是另一回事。

2、

“新资源食品”是什么意思?

对于许多人来说,既然国家批准了它,那么它就是“有用”的。但,这种认知是错的。

其实,“新资源食品”只确定“能吃”,而不管“有没有用”。

按照

《新资源食品管理办法》中的定义,“新资源食品”有以下四类:

(一)在我国无食用习惯的动物、植物和微生物;

(二)从动物、植物、微生物中分离的在我国无食用习惯的食品原料;

(三)在食品加工过程中使用的微生物新品种;

(四)因采用新工艺生产导致原有成分或者结构发生改变的食品原料。

玻尿酸,就是其中第二类“从动物、植物、微生物中分离的在我国无食用习惯的食品原料”。

玻尿酸在中国没有食用习惯,所以等世界上有多个国家食用了很多年之后,才会批准为“新”食品。

这个批准,只是确定“能吃”,而不是认可商家宣称的“功效”。实际上,这个管理办法的第二十二条明确规定:“生产经营新资源食品,不得宣称或者暗示其具有疗效及特定保健功能”。

3、口服玻尿酸能够改善皮肤吗?

在玻尿酸食品的推广中,会看到“根据多项研究发现,玻尿酸通过食品、保健食品等口服透明质酸可改善人体皮肤水分,具有体内抗氧化,改善关节功能骨质疏松、修复胃黏膜损伤等作用,且安全性高”的说法。

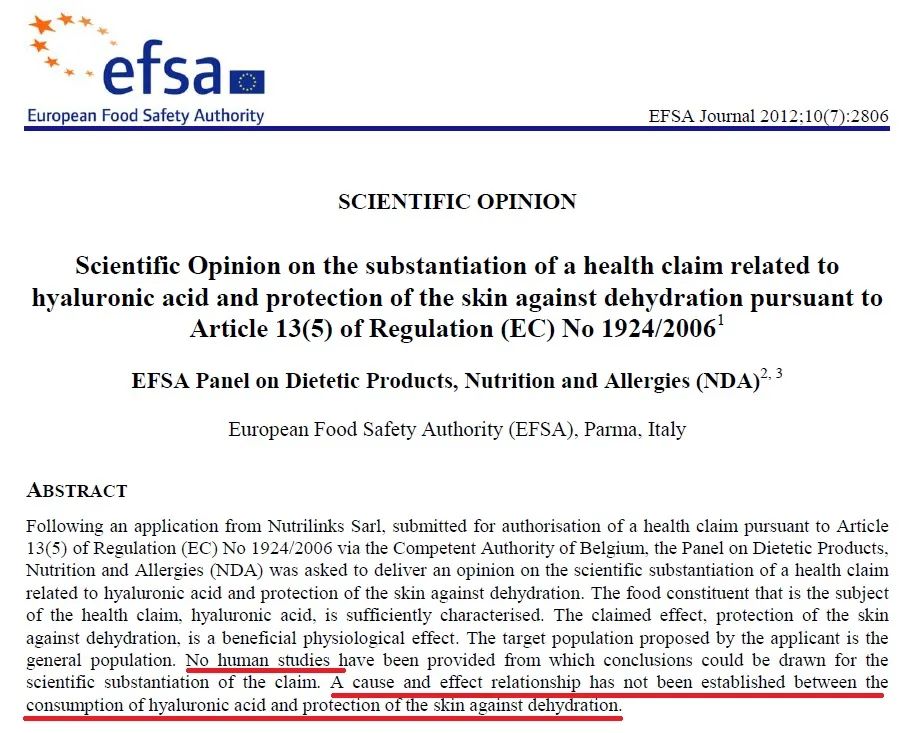

然而,这个“多项研究”就是随口一说,真正严谨可靠的人体实验几乎没有。2012年,有公司欧盟食品安全局(EFSA)申报“口服玻尿酸护肤”的能效宣称,被EFSA的专家委员为干脆利落地否决了,评估结论是“没有人体实验支持所申报的功能”“口服玻尿酸和保护皮肤之间无法建立因果关系”。

那么在那之后,

有没有新的研究来支撑其功效呢?

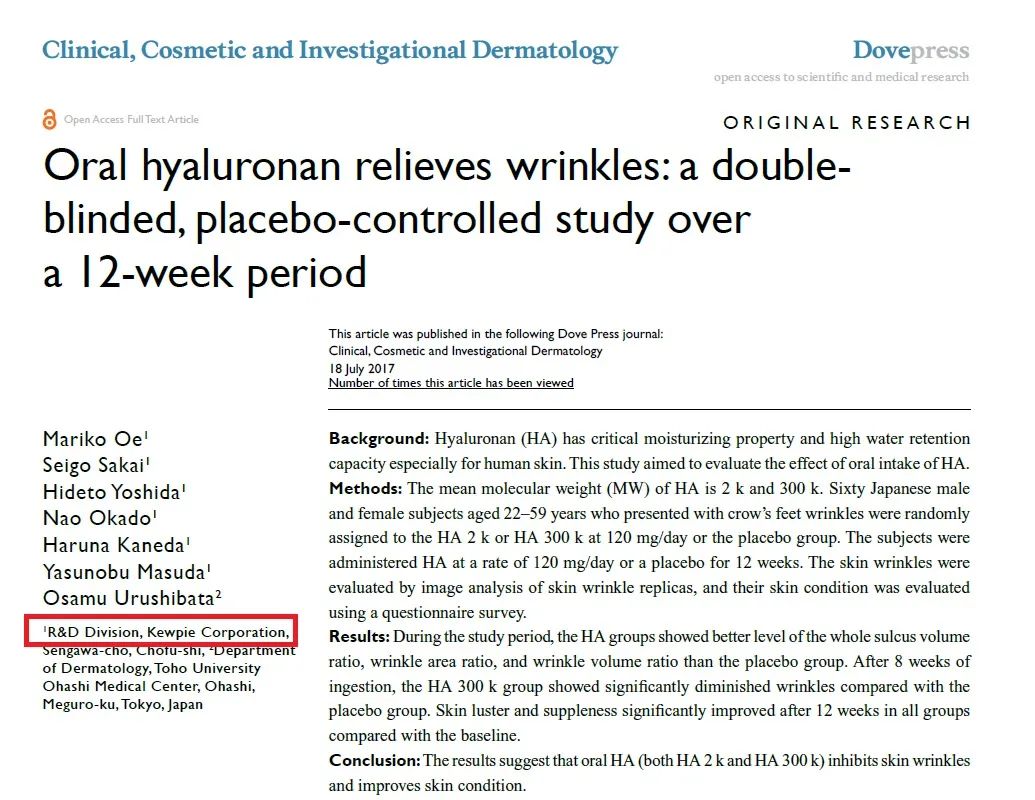

确实有零星的人体实验在营销中被引用,宣称“科学研究证实”。比如2017年的这一篇:

如果只

看论文的标

题和结论,也就是“有随机双盲对照研究证实……”了。

但如果我们仔细看看这篇论文,就会发现完全是“忽悠套路”。

首先,这篇论文的前6位作者都是Kewpine公司研发部的员,研究经费也来自于该公司,只有论文的通讯者是东京大学的教授。而这个公司,就是日本主要的玻尿酸公司,论文中所用的玻尿酸就是该公司的产品。

其次,这个期刊是一个创建只有十余年的“开放索取期刊”,在学术圈内没有什么影响力。

基于以上两点,论文的可信度已经大打折扣。

更有槽点的,是研究本身。

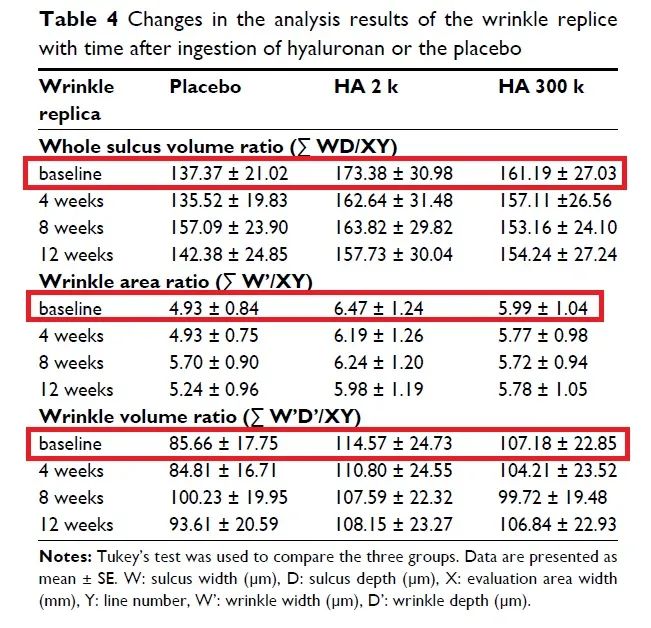

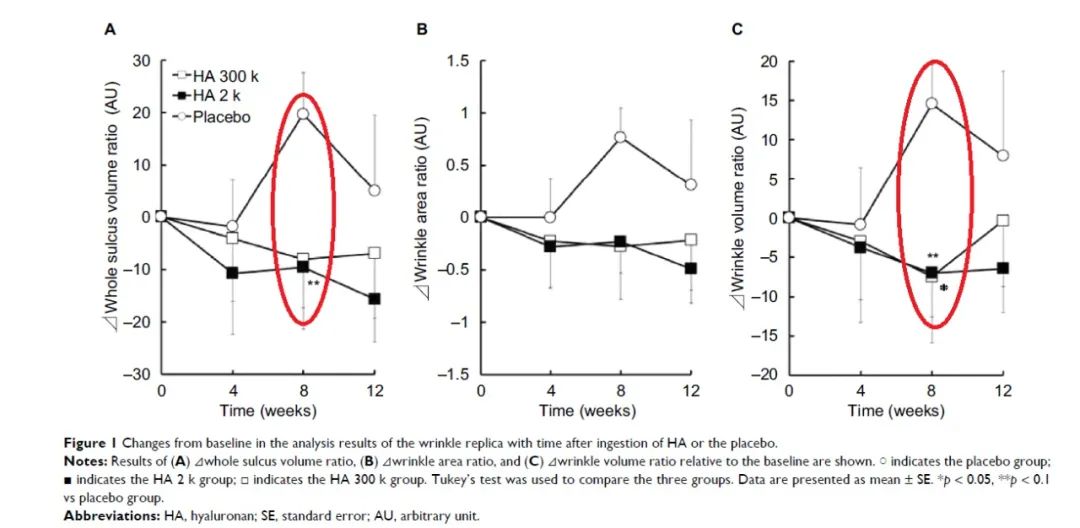

研究中找了60个22到59岁的志愿者,分成3组分别吃安慰剂、低分子玻尿酸和高分子玻尿酸,分别在初始、第4周、第8周和第12周测量他们的眼角皱纹情况。测试方法是把一种“复制试剂涂在志愿者的眼角,干了之后揭下来,再用仪器去分析皱纹的深浅和宽窄。

得到的数据是这样的:

在三组衡量皱纹的数据中(数值越小越好),对照组的状况就远远比另外两组要好。

在整个实验中,各组的数值变化远远小于随机差异;

而且,对照组的起始状态远远好于另外两组。

用这样的三组样本来比较“不同组之间的差异”,也就没有什么意义。

实际上,要证明“口服玻尿酸改善了皮肤”,首先需要比较同一组志愿者在服用玻尿酸后不同时间的变化。只有这个变化有统计意义,才有必要去考察“对照组”的变化来排除安慰剂效应的影响。在实验中,以服用低分子量玻尿酸(HA2k)的那组的第三组数据为例,初始值平均是114.57,第4、8和12周的平均值分别是110.8,107.59和108.15,虽然“看起来”数值有所下降,但跟23+的数据标准偏差比起来,这些不同就只是“偶然性”导致的了。其他数据也是这样的情况。

然后,作者进行了一个很鸡贼的数据分析。他们把各组在不同时间的数值,减去各自的初始值,然后做出来三条“皱纹数据变化值”曲线。

在这组曲线上,明确地显示出:

1、

三组数值,随着时间变化并没有明显差异,也就是说:不管是吃安慰剂、低分子玻尿酸还是高分子玻尿酸,在实验期间,眼角皱纹都没有显著变化;

2、

安慰剂组的数值,在第4到第8周之间剧烈升高,然后到第12周又剧烈下降。在试验中,这是一个不正常的现象,第8周的数据严重可疑。而这个“可疑的数据点”,是整个实验数据中能够显示“统计学差异”的数据点。

3、

在作图方式上,各个数据的误差线都很高,按照常规的“平均值

±

标准偏差”的呈现形式,就可以很直观地看出“没有显著差异”。所以作者对于对照组数据用“平均值+标准偏差”来表示,而对实验组则采用“平均值-标准偏差”来表示,从而在视觉效果上看起来“有显著差异”。

于是,作者就用基于这个“严重存疑”的数据点,得出了“口服玻尿酸能能够抗皱”的结论。而完整的数据显示的其实是:在第4周,三组皱纹变化没有差别;到了第8周,吃玻尿酸的皱纹变化比吃安慰剂的好;到了第12周,吃安慰剂的皱纹变化又跟吃玻尿酸的没有差别了。

这样一堆“无法合理解释”的数据,居然就被被作者得出了一个“想要的结论”,拿去糊弄消费者了。

其他的口服玻尿酸的研究,情况也类似:不靠谱的研究、不可靠的结论,拿着“研究论文”去糊弄不明觉厉的消费者。