钱币的流通承载着国家的经济发展史,也承载着我们的生活记忆。

今天,小藏想和您聊一个有意思的话题,如果给您100块,让您到任意一个年代生活一天,您会怎么选择呢?

怎么样,想好答案了吗?那么接下来就跟小藏一起“穿越时光”吧——

首先,我们一起到民国年间看看。

民国初期纸币发行中的无政府状态相当明显,国家银行、商业银行、特种银行、外国和中外合办银行、省市银行,甚至店铺商号都可以发行纸币……直到政府下令改革,才终于开始统一发行纸币。

那么,抗战前的百元大钞能买多少东西?

在重庆可以买四千斤大米,在汉口可以买三百多斤猪肉,算一算,按四口之家看来,也是足足一年的口粮了,那个年代的100元

确实不是小数目。

战争是最烧钱的。抗日战争之后又是内战,军费吃紧的民国政府大量印刷统一流通的法币。从1945年到1948年,民国政府发行法币5500多亿,比战前多了近400倍。

这样的情况下,通货膨胀自然非常严重。

这里还有一个有趣的小传言,据说当年,郑州有个商人到银行取款,因与出纳员发生口角被有意刁难,取款时全部付给小面值钞票。

该商人因无法携带,一气之下将钞票全部拉到废纸收购站按废纸处理,谁料出卖的款额竟比取回款额还多了几倍........

为了扭转情况平稳物价,国民政府在1948年推行币制改革,法币、黄金、白银、外国货币都被要求强制兑换成金圆券。但是,不久之后,100元金圆券就只能买千分之二点四五粒米了……

1948年12月1日,中国人民银行成立,第一套人民币发行,成为我国唯一合法的流通货币。

说到第一套人民币的购买力,有这么一个故事——

1949年夏天,邓小平和负责接管上海财经工作的骆耕漠从南京到丹阳,看到一个馄饨担子。

吃完馄饨,骆耕漠将一张崭新的人民币递给小贩,问“钞票你愿意收吗?”

小贩一看是人民币,高兴地说:“这个票子值钱,能买好多东西,大家都愿意要。不像国民党的票子,只能当草纸。”

邓小平听后高兴地对骆耕漠说:“这就是人民的心声!”

第一套人民币奠定了整个人民币的历史基础,但作为战时货币,它也有着很多无法克服的缺点,比如其面值太多且面额过大,防伪水平也较差,不具备长期流通的基础。

上世纪五十年代中后期到六十年代初,各种物资、尤其是食物奇缺,一百元仅仅能买到五十个油饼。

虽然物价很高,但那时并没有百元大钞,第二套人民币在发行之初,最大金额也不过五元,后来才有了由苏联代印的“大黑拾”。

如果回到那个年代,手握十张“大黑拾”……小藏想问,能不能选择直接带回来?毕竟谁不知道大黑拾现在的价值?!

到了1962年,开始流通第三套人民币,最大面额大了点儿,十块,也就是我们熟悉的“大团结”。

当时,凑够100块的话,可以买一百多斤的猪肉或鸡蛋、近七百斤的大米。

我们都知道,第三套人民币是我国目前流通时间最长的一套人民币,从1962年到2000年才正式停止流通,而在这38年间……

如果在80年代的时候手握10张“大团结”去荣宝斋买几幅画……

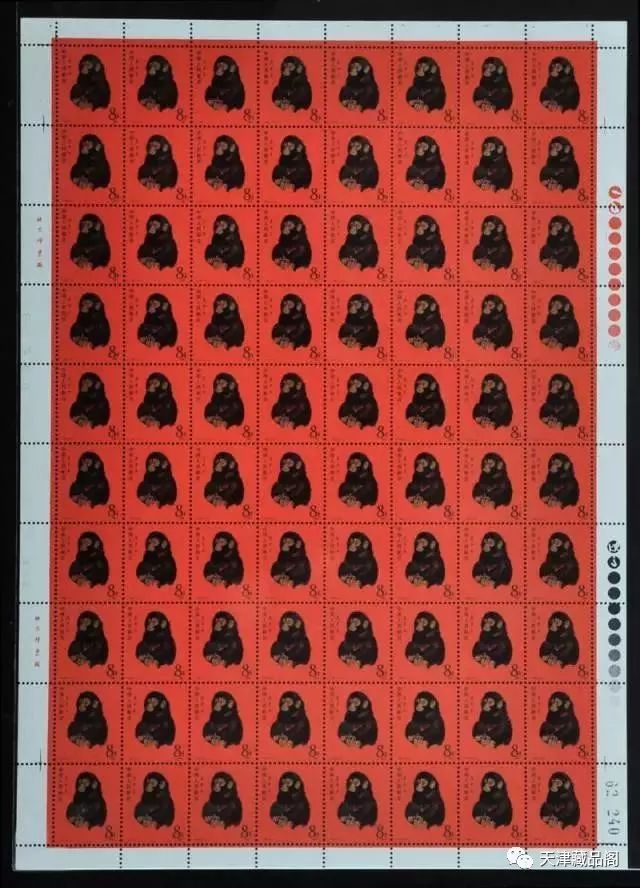

或者哪怕只有10块钱,干脆在1980年庚申年猴票发行时花6.4元去买上一整版……

1987年4月27日,中国人民银行发行第四套人民币,百元大钞又“复活”了。当时的物价,100元大概可以换成70斤猪肉。

不过后来,随着通货膨胀,100块就只能买20斤了……

好在人民的收入一直在增长,比通货膨胀跑得快,小日子越过越红火。

带着大家“穿越”了各个时代,现在和小藏一起回到当下吧,我们现在正在使用的,是1999年开始发行的第五套人民币。

网上曾流传一个段子,大意是之前百元大钞上印有4个人头,寓意足够4个人用,而现在却只够一个人吃……

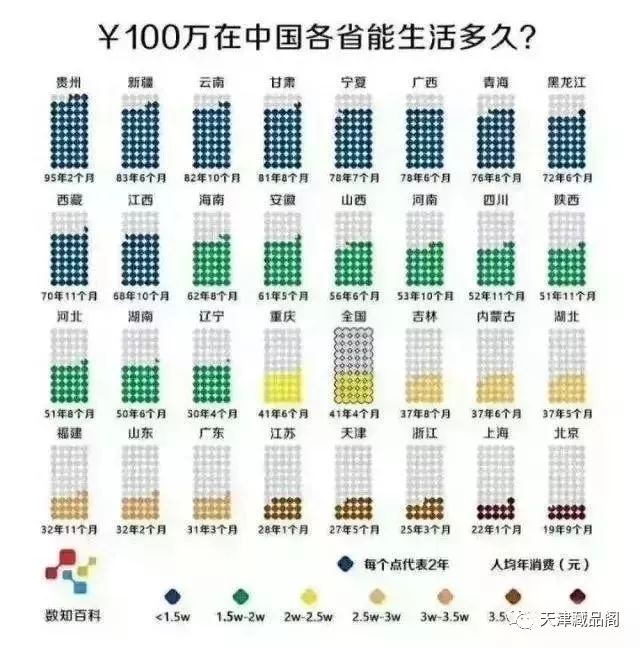

去年网上还流传一张图是说,100万元在中国各省能生活多久。

当然,这个数据可能会有所偏颇,但这些年来的社会经济发展却是被明明白白地反映出来了。

不过小藏觉得,虽说现在通货膨胀,物价上涨,但我们的生活水平也实实在在地提高了,这可比什么都重要!