古池や/蛙飛びこむ/水の音

(译文:闲寂古池旁 / 青蛙跳进水中央 / 扑通一声响)

松尾芭蕉

想必这首「俳圣」松尾芭蕉的名作《古池》是许多人接触过的第一首俳句。从小熟读唐诗宋词的我们对古诗词并不陌生,但对于日本的古诗「俳句」我们或许却知之甚少,加上语言的隔阂,想要理解俳句就更加困难了。那么俳句真的就是日本版的唐诗吗,我们又该如何去欣赏俳句呢?

松尾芭蕉的句碑

何为俳句?

「俳句」,是日本独有的定型短诗,一般每首只有十七个音节,最早是从一种被称作「俳谐」的诗歌的首句演变而来。

中古时期,日本将中国的汉乐府诗发展为和歌,当时的和歌格式是五句三十一音。15世纪,日本兴起了一种由多人一起共同创作的和歌,称为「连歌」,

它的第一句为五七五句式的十七音,称为发句;胁句为七七句式的十四音;第三、四句以后为前两种句式的轮流反复,最后一句以七七句式结束,称为结句。

其后,连歌又逐渐演化,被一种称作「俳谐」的诗歌形式所代替。

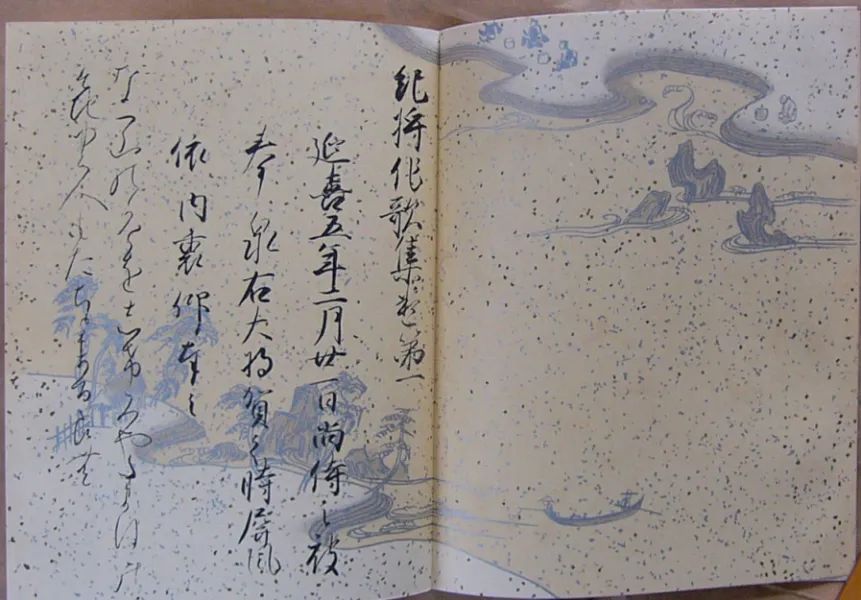

《西本愿寺本三十六人集》——是36位大师级诗人的和歌合集泥金装饰手抄本。

俳谐和连歌一样,也由十七音和十四音的诗行组合而成。而「谐」,有滑稽、讽刺及游戏之意,因此俳谐是在连歌的基础上,增加了幽默庸俗且时髦的内容。与所有的艺术发展一样,俳谐后来也在日本的不同历史时期,分化出许多不同的风格流派,如「贞门俳谐」、「谈林俳谐」、「蕉风俳谐」等等。这最后一个所谓的「蕉风俳谐」的创立者,就是被后世称为「俳圣」的松尾芭蕉。

我们现在所说的「俳句」这个概念,是俳谐延续到了近代,才由正冈子规正式提出命名的。正冈子规(1867~1902),本名常规,也是一位在日本文学史上很有分量的「俳人」和评论家。

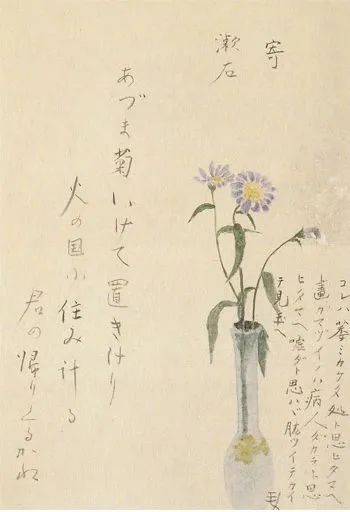

正冈子规寄给夏目漱石的画作

1891年冬,他着手整理编辑历代俳谐的分类全集。1892年,他开始边整理边在报纸上刊载自己关于俳谐的编撰心得《獭祭屋俳话》,并由此提出了俳谐应该革新的主张。子规认为,俳谐、连歌已经不再具有文学的价值,应该使其中的「发句」独立成诗。于是,由他开始,将俳谐连歌中的五七五的发句独立出来,定名为「俳句」而沿袭至今。

俳句的格式

俳句是一种有特定格式的诗歌

,与中国的古体诗、词一样,有着一套自己的格式和平仄音韵,不是可以随便填写的。比如中国的律诗和绝句,就设置有起承转合、平仄音韵的严格规定。还有宋代兴起的「词」,也要严格依照设置好的句式和平仄填写。即便是最短的「十六字令」,也不例外。

从对比的角度看,日本的俳句更接近于中国从律诗发展而来的「宋词」,虽然在格式上呈现了便于谱曲吟唱的长短句,但依然不能像现代诗歌一样自由随意,而是设置有音韵、句式和字数的种种限制,所以应该归入「格律诗」的范畴。

由于俳句由连歌演变而来,因此句式上必须严格遵照连歌发句的句式来创作。其句式是由「五·七·五」,共十七字音组成(以日文假名为标准)。

除此之外,俳句还受到「季语」的限制。

所谓「季语」,是指用以表示春、夏、秋、冬的时间用语,也就是显示季节的语句。

在季语中除「夏季的骤雨」、「雪」等表现气候的用语外,还有象「樱花」、「蝉」等动物、植物名称,如《古池》中的「青蛙」就是季语。日本的国土狭长而四季分明,又经常面对风暴、地震,以及火山爆发等与季节相关的自然灾害侵袭,所以这个民族对于季节的变化就细腻而敏感。

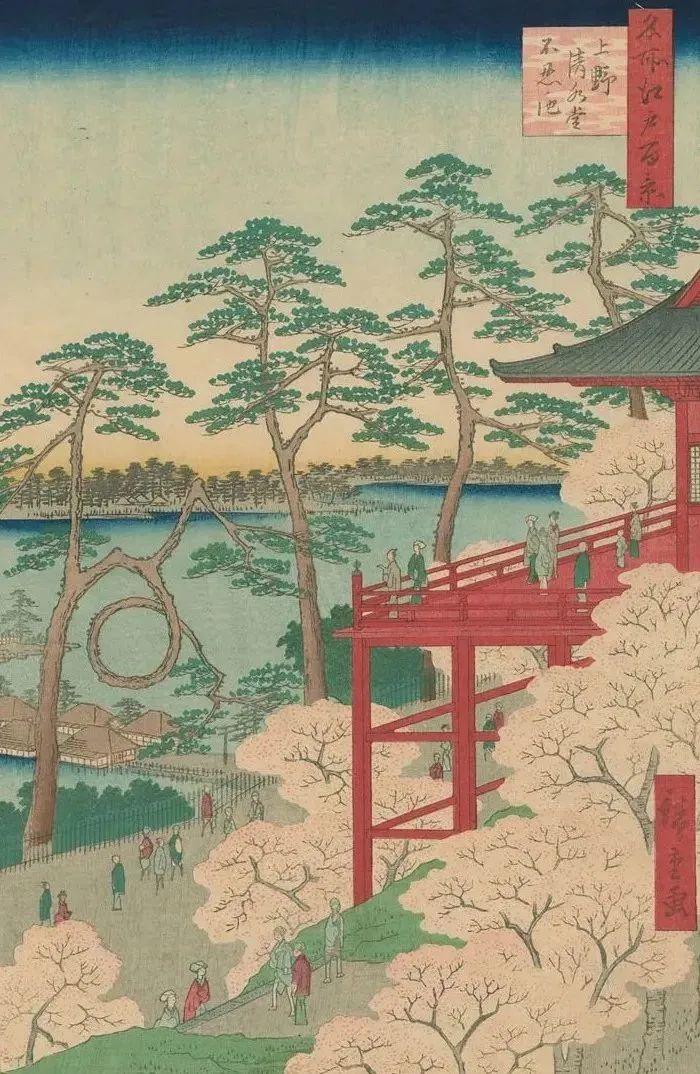

歌川广重浮世绘中描绘的春天景色

「俳圣」松尾芭蕉

提及俳句,就不能不提到被誉为「俳圣」的松尾芭蕉。松尾芭蕉(1644 ~1694年),本名松尾宗房,别号桃青、泊船堂、钧月庵、风罗坊等,生于伊贺上野。是日本江户时候的俳谐诗人。

芭蕉早年曾师从禅者北村季吟学习写作俳谐连歌,后又拜禅儒皆通的藤原惺窝为师。据说,他在芭蕉庵居住时,也曾跟随佛顶法师参禅。在深川结庐隐居和后来的云游生涯中,他不顾生活的清苦,静心研究中日古典文学和禅师语录,并悉心于俳句之道,精益求精,渐臻炉火纯青之境。他在《虚栗》跋中言,他的俳句创作「尝李杜之心酒,啜寒山之法粥」——得益于李白和杜甫的诗,同时从寒山的禅诗中领悟到很深的禅机。也正因为如此,他才能够将以滑稽搞笑为主、游戏色彩浓厚的俳谐诗,提高到严肃且追求禅意境界的美学风格上去。

松尾芭蕉画像

芭蕉的诗风继承了平安时代以来的闲寂风雅的风格和日本民族历史久远的“物哀”文学情绪,并把这一切和禅意很好地结合在一起。如他的名句《古池》,就是通过蛙跳水之后的「寂」来表现艺术之风雅美的。芭蕉认为,这种诗意的禅悟是「根于内而见于外者也」。他又说:「自古以来,具风雅之情者,担负书箱,足磨草鞋,头戴破笠,不避霜露,宁心静志,洞见 物情,故愉愉然。」他还认为「日月为百代之过客、行年之旅人。故浮生涯于扁舟,迎暮年于马上,羁旅度日」,因而「松之事习之于松,竹之事习之于竹」。

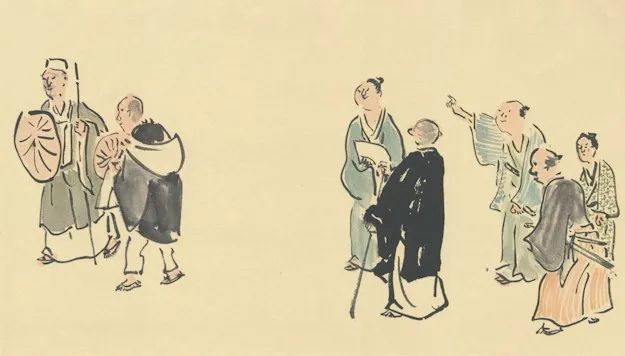

蕉门十哲

这位俳句大师的大半生,都是在自然山川和荒野僻径的跋涉中度过的。如他在纪行书 《奥州小道》(奥の細道)里写道:「早巳抛却红尘,怀着人生无常的观念,在偏僻之地旅行,若死于路上也是天命。」诗人在漂泊中获取不尽的诗意和丰富的想象力,在孤独寂寞中,反省着人生的意义,体味着空寂灵明的禅境,并把这些生命的体悟用俳句的形式优美地表现了出来。1694年,松尾芭蕉最后一次离开京都,因腹疾于大阪途中病倒,临终前写下最后一句俳句:「旅途罹病,荒原驰骋魂梦萦」,茫茫荒野漫游,这句诗或许就是他对幻梦人生无常逆旅的最佳注脚吧。

除了上面提及的《古池》,松尾芭蕉还有许多著名的俳句,在此也列举一二:

雪間より薄紫の芽独活哉

(译文:雪融艳一点 当归淡紫芽)

融雪中露出一点点淡紫色的嫩芽,正是日式美学极致清淡素雅的写照。

蛸壶やはかなき梦を夏の月

(译文:章鱼在陶罐 犹自沉醉黄粱梦 夏夜月满天)

日本人习惯用陶壶捕捉章鱼,所以称为章鱼壶。

马に寝て残梦月远し茶のけぶり

(译文:迷蒙马背眠 月随残梦天边远 淡淡起茶烟)

这一句是对照杜牧的《早行》:「垂鞭信马行,数里未鸡鸣。林下带残梦,叶飞时忽惊。」寥寥数笔极精准地描摹出倏忽而逝的瞬间意象与场景。

心的铜镜

当然,除了松尾芭蕉,日本优秀的俳句诗人,还有很多,与谢芜村、加贺之千代、正冈子规、稻烟汀子、小林一茶等等,都有大量脍炙人口的俳句流传于世。

小林一茶

俳句继承了日本民族传统和歌体察世间万物自然风情的细腻风格,并且很多俳句与禅的思想相关。正如林木大拙所言:「要了解日本人,就意味着必须理解俳句;要理解俳句,就应体验禅宗的‘悟’。」如被尊为「俳句之祖」的山崎宗鉴,就是一位才华横溢、飘逸洒脱的禅僧,他热爱自然,认为俳句应达到自然与禅境的和谐不二。其著作《大筑波集》为日本最早的俳句集。

俳句的意象丰富,语言凝练,而禅与俳句的结合,使得俳句能够在有限的字句中,包含着无限的内容。对此,正如铃木大拙所说:「感情达到最高潮时,人就会默不作声,因为任何语言都是不适当的,或许连十七字也过于多。无论在什么场合,多少受到禅的方法影响的日本艺术家们,为了表现自己的感情,产生了用最少的语言的倾向。如果十二分地表现了感情,就失去了暗示的余地,暗示力是日本艺术的秘诀。」

日本的俳句,因为深契佛法禅理,又短小精辟,意象丰满,对许多欧美诗人都产生了很深的影像。美国诗人布莱茨 (R. Blythe) 如是形容俳句:「它是一扇半开的门,是一面擦拭干净的镜子, 是一种回归自然的方式: 是我们能与月亮为伴、与樱花相识、与落叶为伍的方式。它同时也是一段回归佛性的心路。」

作为诗人,我们如果选择了禅作为自己观照世界和自身灵魂的一面铜镜,那么我们就有理由去嚼烂包括俳句在内我们认为有营养的所有诗歌。让我用一位美国意象派女诗人艾米 · 洛威尔的仿俳句诗来作为这篇文章的结尾吧:

花飞回枝头:

一只蝶。

南北 / text

曹雅琦

/ edit

-------------------------------