自诩小镇做题家的阿音,最近受到了情感上的冲击。

因为不想再做“埋头苦读的考试机器”,她从大一开始就积极参与各种社会实践。

做志愿者、短期支教、组织学术论坛……期末的评优表格里总能填上那么几行。

结果一转头,发现室友们个个写满了一页纸。

明明她们要么痴迷于在寝室打游戏的“宅女”,要么是每天泡图书馆的学霸;

可评优材料里不仅有要筹备几个月的学术论坛,还有国际组织的公益项目。

而仿佛拥有了时间转换器的室友们,只是对她神秘一笑:

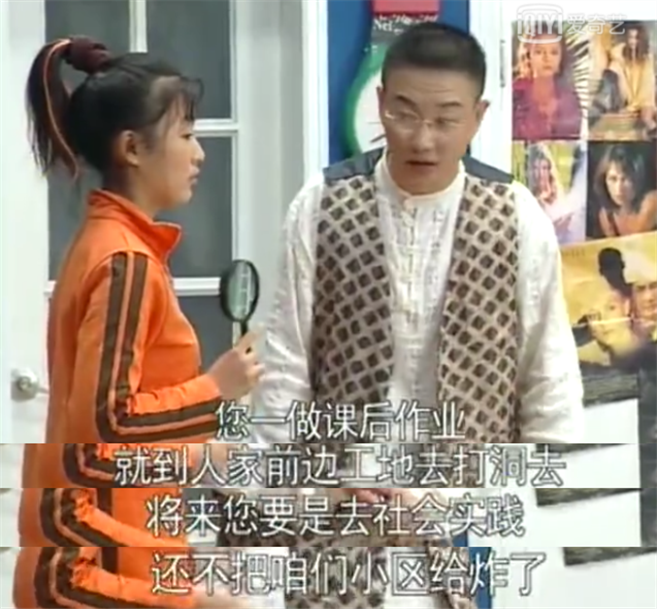

“社会实践”,让多少大学生第一次领悟到成人世界的勾心斗角。

我上学那会,大家充其量也就是去养老院、孤儿院走个过场,顺便把综合素质的学分修足。

可如今不行了,周围多得是雄心勃勃的“社会实践打卡人”;

不满足于达到学校最低要求,更要在数量和质量上一骑绝尘。

你去流浪狗救助中心照顾动物,我就去福利院关爱老人儿童;

你到电子厂调研工人困境,我就去参加联合国的环保项目。

乍一听觉得这也算是好事,学生既提升了能力和视野,也算是为社会尽了一份力。

邻居家有个刚上大三的弟弟,近来一直是我的“大学生研究样本”;

根据观察,他写进简历里的那些实践项目,真实情况通常要缩水至少50%。

比如说去年暑假参加了“乡村旅游”的实践项目,结果就是回自己从小长大的村子里绕了一圈,又找镇上的旅行社盖了个章;

前几天,我又看到他

拿着把大扫帚在楼下摆拍

——这就算是维护社区卫生了。

对项目进行“适当夸张”,这已经算是相当有诚意的做法。

网友@一下就bug了 羞涩地承认,自己某学期的志愿活动完全是靠金钱力量解决的:

“当时报名了一个学期的养老院项目,但后来课程太忙就全靠

学校跑腿群

解决了,一次付人家80块钱。”

还有人临到期末了,才发现自己的分数离奖学金还差着那么一点;

干脆拜托参加学校公益组织的室友,直接帮忙捏造了一个志愿项目。

甚至还要在实践报告上特地滴上几滴墨水,以营造若有似无的真实性——

这心细如发的程度,真是连甘露寺的甄嬛都赶不上

(误)

。

高中生虽然没有学分和评优的困扰,但却有升学和出国的考量。

打开网上的留学辅导类视频,你会发现“什么社会实践更有含金量”甚至是个单独的教学版块。

学术研究优于公益体验、冷门项目优于普通项目、最好是与申请的专业有关……

申请国外新闻专业的小东,想要在个人简历中加段实践经历;

于是爸妈托了几层关系,给他弄到了传媒公司的实习证明。

校长提到,每年都会有家长要求学校帮忙给孩子加上一些社会实践经历。

学校通常会对这些信息进行美化,比如把普通的活动算成是志愿者项目,以增加学生的社会活动出勤率。

前途。

这确实是这场”简历镀金游戏“的最大驱动力。

尤其是社会实践不仅能加分,作假的成本还比较低,就算露馅也很少会被追究;

不像是学术成果、比赛获奖之类的“硬实力”,普通人根本插不上手。

社会实践一开始被纳入学生的考察指标,本是为了改变“唯成绩论”的功利化倾向。

“觉得那样的教育才能培养出有社会责任感的精英,而不是只会死读书。”

如果找一个更具体的形象,大概是去年参加奇葩说的选手陈小雨。

因为好玩

在学校办了场“扔鞋大赛”,

顺手就申请到了国外知名大学的奖学金。

谁知道这些“社会实践”“课外活动”,轮到自己时可没那么有意思。

如今学校普遍将社会实践作为一项考核内容,跟评优评先、奖学金申请等挂钩。

很多高校会将学业成绩、学术成果、社会实践按比例折算到综合成绩中;

而作为名校入场券的保研夏令营,也少不了对于实践分数的要求。

在愈演愈烈的高校竞争压力下,学生本来就处在焦虑中。

每个人都想在可能的范围内,为自己的未来“多争到一点”。

而社会实践大概是所有砝码中最易得的一个——

尽管重要程度远远不及成绩、科研成果,但

所有人都怕它成为自己人生木桶上“最短的那根木头”。

我上大学时认识的朋友,当时就是一个狂热的“社会实践刷分”爱好者了。

任何能加分的实践活动,都要去参加一下。

说实话,这些经历的用处实在是有限,之所以能年年被评优,还是因为学习成绩特别优秀。

但他的理由是,“如果因为这样的零点几分被抢走机会,实在太冤枉了”。

然而人的精力是有限的。

那些被大众认为“有意义”“能锻炼能力”的社会实践,就跟学习一样,同样需要时间去投入。

当它也变成了一个纯粹功利化的“刷分工具”;

就不可避免地会越过那道线,向更下方滑落。

比如造假。

在很多留学中介的网站上,都能找到配套的公益服务项目;

付款报名,几天假模假式的学习或调研后发个证书或证明,堪称是“一条龙服务”。

有学校附近的打印店,开始做起了“私印证明”的生意;

专门卖给需要志愿服务证明的大学生,还要盖上假的社区公章。

上个月还有媒体爆出,有人专门在二手交易平台上售卖公益证书。

大学生只需交纳200多元就可以收到一份印有姓名、服务时长的“志愿者荣誉证书”——还是由组委会亲自签发的那种。

据猜测是内部人拿到了盖有公章的空白证书后,然后在网上出售。

用”花钱买证“的方式支援公益事业,也算是当代黑色幽默了。

有人冲着“刷分”去参加志愿服务,就有人真心想要做点事。

小亚上大一时曾经参加学校组织的养老院服务,本来是出于对公益的热情。

认真陪老人聊了2个小时,还送上了精心准备的小礼物。

临走时,她找社工填写志愿服务时间,作为实践学分的凭证。

知道学生们大多是为了刷学分,所以会给志愿服务时间尽量填长。

只不过“社会实践=简历镀金”的逻辑,已经成为了默契。

除开背后的功利目的,阻碍他们认真参与社会实践的客观原因同样很多。

国内大多数高校的社工机构都是由老师领办,一边负责统筹项目,一边还得教着课。

没有专业经验也没有充足时间,很难在给学生提供实践机会这件事上给予足够的支持。

有网友抱怨,临近期末时,全班有半数同学的志愿服务时间还没做满。

辅导员好不容易联系到了流浪猫收容所,20来号人一股脑地全都去了——