水木君说:

老一代的学者点燃火炬,新一辈的年轻人紧紧跟随。你所站立的那个地方,正是你的中国。你怎么样,中国便怎么样。你是什么,中国便是什么。你有光明,中国便不黑暗。

文/桌子

来源/ 桌子的生活观(ID:zzdshg)

⒈

曾有一段时间,韩国疯狂地对外吹嘘说::

活字印刷术是他们发明的。

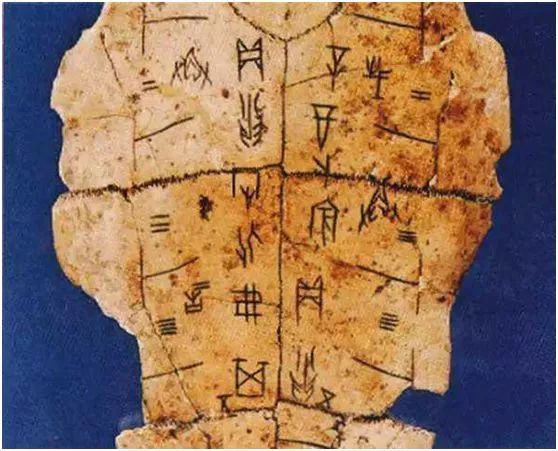

甲骨文是从朝鲜半岛传入中原的。

《山海经》中提到的炎帝、蚩尤、夸父及风伯等东夷系的神,均在高句丽古墓壁画中出现过,说很多中国神话传说都是源自韩国。

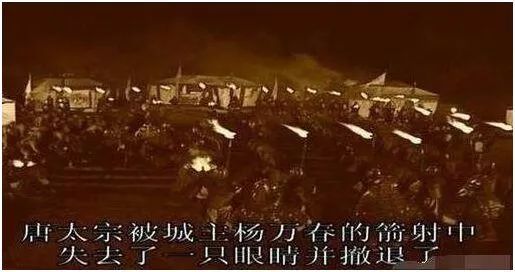

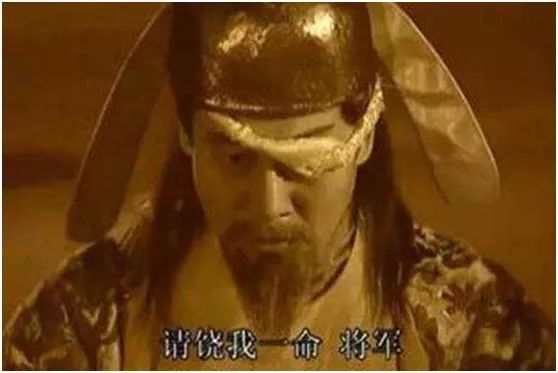

在他们的古装电视剧中,高句丽所向披靡,而唐朝变成了小弟。

在战场上,李世民竟被他们射瞎了一只眼睛,然后被生擒了。

李世民对他们俯首称臣,甚至割让了大半个江山出去。

在世界文化遗产的申请上也是如此:

继为端午申遗之后,中医、儒学、孔子等中国的传统名人和文化,韩国说这些都是他们的。

2006年的时候,韩国要申报“风水”为世界文化遗产。

听闻这个消息,一位老教授顿时怒发冲冠:

风水是我们老祖宗传承了几千年的东西,怎么变成韩国的了?

老教授风尘仆仆地赶到申遗研讨会现场,把风水在中国最早的原始文件、实物一字排开,质问韩国:

“这是三千年前的资料,你们有吗?”

原本胜券在握的梨花女子大学校长无言以对,只能讪讪地表示,今天到此为止,以后再说吧。

一直到今天,韩国也没敢再提起将风水申遗的事儿。

⒉

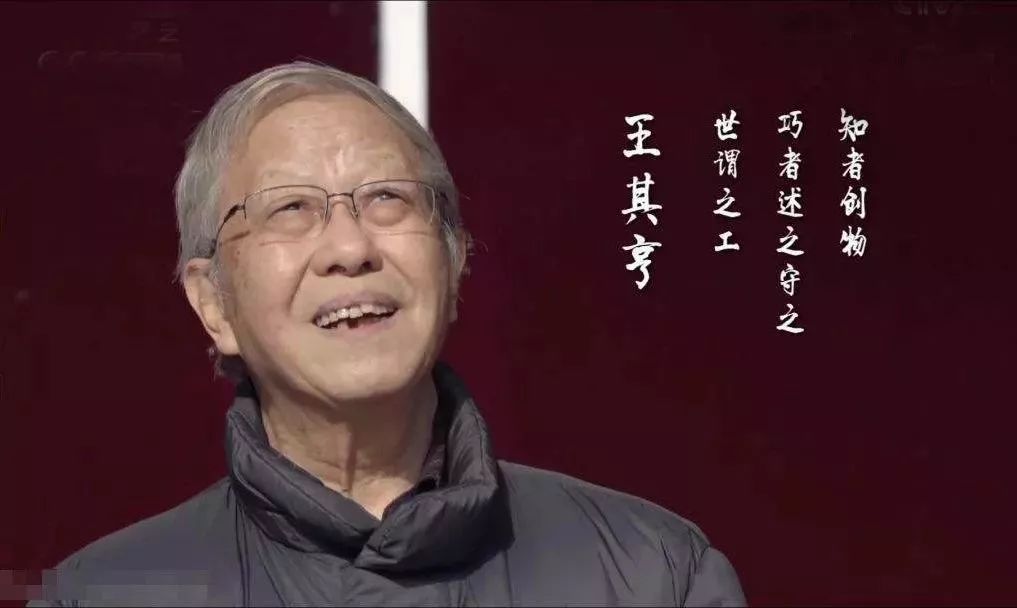

这位在当时“力挽狂澜”的老教授,名叫王其亨。

你也许不熟悉这个名字,但在看过他的故事之后,你也会和我一样,感佩不已。

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

中国历朝历代的亭台楼阁等古建筑,一直是诗词中最美的意向之一。

苏州园林,江南水乡中一处明珠般的点缀,有山水花鸟的情趣,也有唐诗宋词的意境,设计巧妙,每个角落都是一个独立的艺术空间。

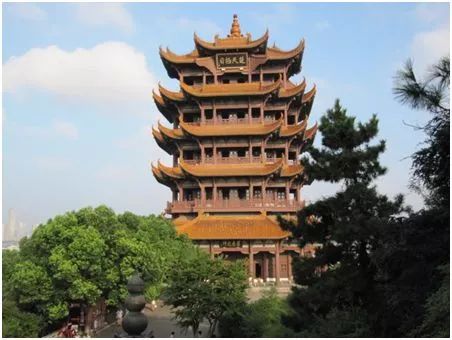

矗立于长江之滨的黄鹤楼,挺拔独立、恢弘大气,吸引了无数文人骚客在此吟诗作赋。

最有名的当数崔颢那首“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”。

还有故宫、承德避暑山庄、西安钟楼鼓楼、寒山寺、大雁塔、敦煌莫高窟等。

无一不是端庄大气,每个细节处都寄托着祖先工匠们的巧思。

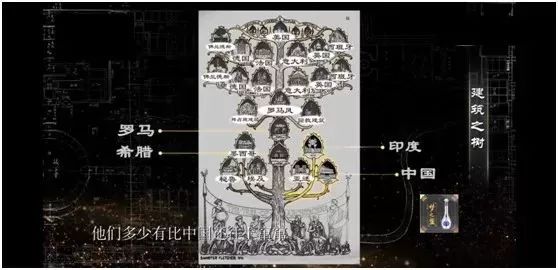

我们拥有这么多瑰宝,然而,在世界建筑史上,中国的古代建筑却患上了“失语症”,没有存在感,更没有话语权。

世界建筑学界普遍认为,中国建筑虽然发源很早,但中途停滞了,对世界建筑根本没有什么贡献,只能算是一个无关紧要的旁支。

这样有失偏颇的评价,让无数建筑学前辈忍无可忍,也让穷尽毕生之力钻研古建筑的王其亨气愤难平。

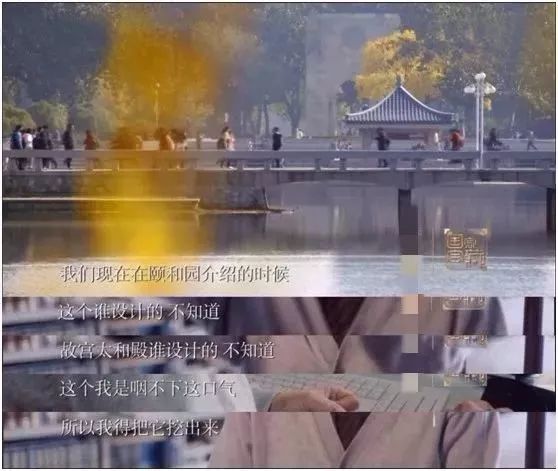

“现在在颐和园介绍的时候,问这个是谁设计的,不知道,故宫太和殿是谁设计的,也不知道。”

王其亨咽不下这口气,他决心一定要把古建筑的历史挖掘出来,展现给子孙后代。

他花了37年时间,系统地研究“样式雷”——一个在清代前后200余年中主持设计皇家建筑的雷姓家族。

“样式雷”有多牛呢?

我们现在看到的故宫、天坛、颐和园、避暑山庄、清东陵和清西陵等都是由“样式雷”设计建造的。

他们创造了1/6的世界文化遗产,可谓 “一家样式雷,半部古建史”。

“样式雷”家族制作的“烫样”,即在建筑施工之前交给皇帝过目的模型,非常生动逼真,连烛台上的花纹,都进行了细致的描摹。

看到这些,谁还能说中国的建筑没有设计?谁还能说中国的亭台楼阁都是工匠随意建成的?

“样式雷”的存在,就是对“中国建筑没有设计”这一说法最有力的回击。

为了给中国古建筑正名,从1982年开始,王其亨就带领着团队,开始了对“样式雷”的研究。

36年间,王其亨研究整理了上万件样式雷图档,带领团队完成近百次测绘,指导绘制了一万余张测绘图纸。

在一张张图档、图纸里,“样式雷”家族的显赫声名,重新鲜活了起来。

中国古代建筑也终于不再喑哑,向历史发出了响亮的声音。

2007年,“中国清代样式雷建筑图档”被列入联合国教科文组织的《世界记忆遗产名录》,填补了中国建筑在世界历史上的空白。

他说,我就是咽不下这口气,跑了整整36年,就是要把中国古建筑的尊严找回来。

⒊

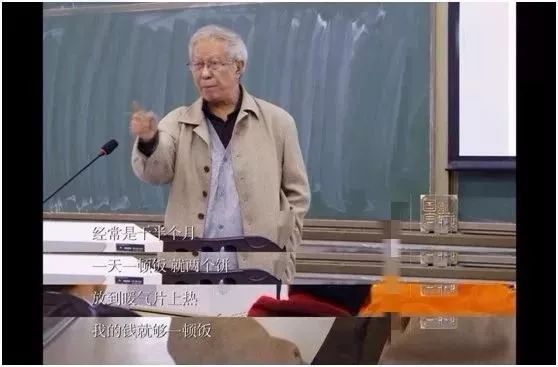

测绘是个苦活,尤其是对现在已经年逾70的王其亨来说,但他依然没有停下脚步。

经常连续半个月,每天只吃一顿饭,就是两个饼,放在暖气片上热一热,吃完再埋头干活。

住宿条件也特别差,经常只能睡在大殿里,横七竖八地对付一晚又一晚。

有时候连稍微宽敞点的地方都找不到,就在临近的小学租一间教室,把桌椅板凳当成床。

但无论如何艰苦,王其亨都和学生们同吃同住,还经常拿出自己不多的积蓄,给学生改善生活。

在学生们眼中,王其亨是很“刚”的,只要是他看不顺眼的事情,他就会直言不讳地说出来,从不怕得罪人。

有一次,王其亨到某地测绘,想看看古建筑天花内部有没有古人题字,等爬上房梁看过之后,气得要命。

原来当地的文管部门为了省事,竟然把木构件用水泥浇筑死了,对整个建筑结构和上面的绘画都造成了不可逆的毁坏。

王其亨当场破口大骂:数典忘祖!斯文扫地!

站在一边的管理人员低头听着,吓得大气都不敢出。

嫉恶如仇的王其亨,在面对学生的时候,严厉之中却总透出温情,他把学生当成自己的孩子一样爱护着。

假期里去测绘的时候,王其亨永远在学生们熬完了夜睡着之后,轻手轻脚地把桌子上摊着的电脑、图纸、尺子、笔等东西收拾好。

再把地拖得干干净净,就为了让学生们免于处理这些杂物,能睡得稍微久一点。

在外测绘的时候,即使身在离地八九米的高处,王其亨也总会把安全带让给学生。

不畏艰险、坦荡赤诚、呵护后辈,王其亨让我们看到了一个学者应有的风范。

⒋

文化自信,是王其亨常常挂在嘴边的一个词。

自信从何处来?从对历史的追索中来。

王其亨曾在央视《开讲啦》的舞台上饱含深情地说:

中国的传统文化,不是只有小脚、辫子、宫斗,它有许许多多值得我们今天学习借鉴发掘弘扬的。

不信你去看看,西方当代哲学美学能够考虑到的问题,中国古代文化里全有。

可现在,我们的许多国人,却本末倒置了,一味地去追捧西方文化,仿佛外国的月亮就真的比本国的圆。

就拿开发商和商家取的名字来说,好像不叫个什么威尼斯海岸、罗马公园、维多利亚花园好像就不好意思拿出手。

可是我们自己的紫禁城、晴川阁、铜雀台、滕王阁、灵隐寺这些古朴大气的名字,难道不比那些奇奇怪怪的洋名好听得多?

还有我们的建筑物,不是仿国外的这个,就是仿国外的那个,欧式、美式、英式风格好像成了无上光荣,这骨子里面体现的是对我们自己文化的不自信。

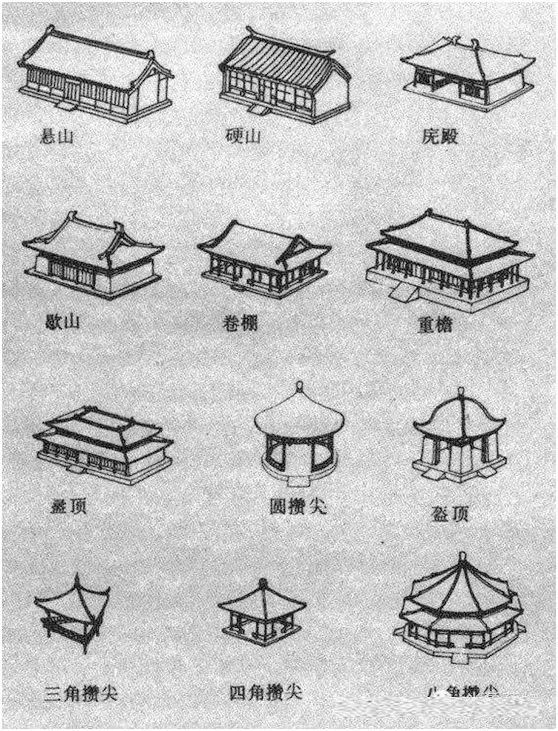

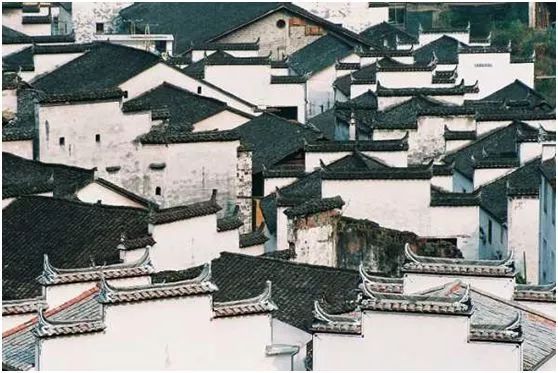

你见过哪个国家,光屋顶就有数不清的造型?

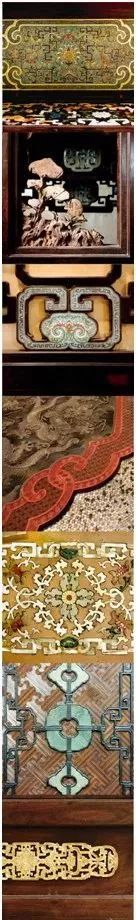

你见过哪个国家,连墙壁上的雕花镂空,竟然可以精致到如此程度?

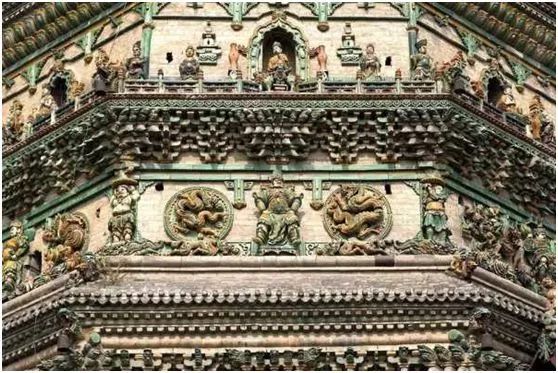

你又见过哪个国家,连外墙小小的琉璃、泥塑、木雕都做得如此栩栩如生?

我喜欢像水墨画一样的徽派建筑:

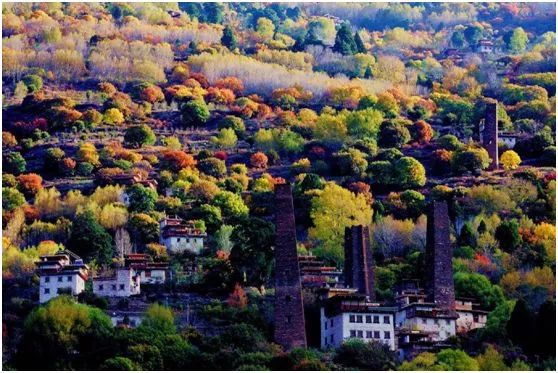

我爱上屹立千年不倒的丹巴碉楼:

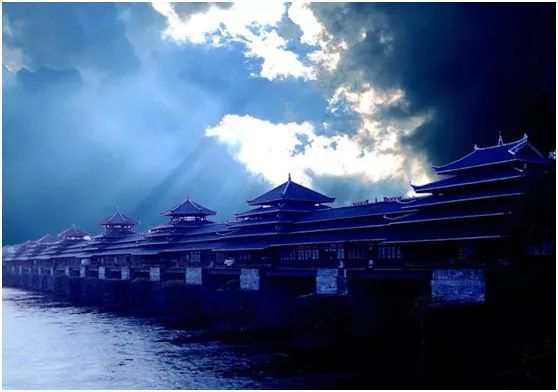

我走过芷江百年龙津风雨桥: