玛格丽特·阿特伍德

自己置身洞里,在洞的底上,完全孤身一人,发现只有写作能拯救你。全然不知一本书要写什么主题,没有丝毫的想法,就是发现自己又一次要去面对一本书。一种巨大的空虚。一本可能的书。面对虚无,面对某种类似生活的东西,赤裸的写作像某种必须克服的可怕的东西。

Margaret Atwood

Cambridge University Press

2002-3-6

我打算探讨另一种对立关系——艺术与金钱的关系,关乎生存的问题。这就是作家不容易之处,他们要承受文艺创作的艰辛和支付房租的双重挤压。作家该不该为金钱而写作?如果不是为了钱,又是为了什么?哪些意图是正当的,哪些动机是可被接受的?艺术的良知与资本净值的分界线在哪里?作家应该献身于什么,或者献身于谁?

你大概会这么想,提起钱的问题难免有点俗气。我也有这种想法,因为在我们这代人的眼里,虽然我们毫厘必争,但说起钱来就像揭自家的短一样难堪。但是如今时代变了,家长里短现在成了畅销的玩意或前沿画廊里的硬货,所以尽管你觉得谈钱很庸俗,你也可能觉得这样既直接又诚实——甚至可以说是堂堂正正——因为如今一切都用金钱来衡量,不是吗?

在被埃尔莫·伦纳德解构的好莱坞惊悚片《矮子当道》中,电影明星和经纪人在谈论作家,他们俩都觉得作家是坐井观天的低等人物。“作家花几年的功夫写一本他自己都不知道能不能卖得掉的书。他到底是怎么想的?”电影明星说。“那还用问?想闷声发大财呗,”经纪人回答说。

作家想赚钱的说法至少有个好处,就是民主,谁都能理解,而且也说得通。然而,一切关于艺术的轻描淡写的说法——比如我马上就要跟大家讲到的——在简单直接、物质至上的好莱坞世界里,就会显得不入流且虚假。

其实不光好莱坞是这样。出版商不也时常通过透漏预付给了某作家高额的稿费的消息,期望读者更尊重某本书吗?为什么要装出人们对此毫不在意的样子?人们离开大学的课堂越久,就越会承认自己对此感兴趣。

想起1972年,当时我沿着渥太华河谷举办个人诗歌诵读。彼时,那里还比较偏远,也没几家书店。我搭乘公共汽车,捎上自己写的书,边走边卖。由于之前在运动装备展销会上工作过,算账对我来说是小菜一碟。

有一次下大雪,我就将那些书放在一架雪橇上拖着走。我所到的四个小镇,在当地人记忆中是第一次见到诗人,可以说破天荒头一遭。朗诵会场场爆满,不是因为他们喜爱诗歌或对我情有独钟,而是因为那个星期的电影他们已经看过了。他们问得最好的两个问题是:“你的头发是天生的还是做的?”“你挣多少钱?”这两个问题都没有恶意,而且问得恰到好处。

关于头发的问题,我觉得是想弄清楚我那不受约束的、乱蓬蓬的头发,抑或说我那艺术家的气息或是有点疯癫的模样——在大家的心目中,女诗人的样子就应该是那样——是天生的还是刻意做出来的。

至于说钱的问题,那不过是承认了人的本性:作家也有一副身体,身体里面也有个胃,作家也得吃饭!你可以自己有钱;可以嫁给有钱人;可以争取赞助人,比如国王、公爵或是艺术董事会;你可以去上班;也可以把自己交给市场。对作家来说,要解决钱的问题,就有这几个选择,没有更多的了。

在作家的传记中,钱的问题往往被轻描淡写地一笔带过,写传记的人似乎更热衷于作家的风流韵事、各种怪癖、毒瘾酒瘾、醉酒、疾病以及各种恶习,不一而足。然而,金钱往往具有决定性,不仅关乎作家的吃喝,也关乎作家写作的内容。

不妨举一个标志性的案例,如可怜的沃尔特·司各特,他以苏格兰为背景的诗歌十分有名,而后转行开始写作历史小说,终成英语历史文学的一代鼻祖。在他死后,浪漫主义也随之走向结束。司各特一生信守承诺,甚至不接受好心的债主免除自己的债务,拼命写作还债。

(他替某合作伙伴签了一份期票,后来合作伙伴破产,司各特为了还债拼命写作,直至去世。这种背时倒灶的霉运不仅白天让人不得安生,就连睡着的时候也会噩梦连连。作家只好昏天黑地伏案写作,逼着自己提高产量,不管自己想不想写,也顾不上写出来的东西好不好。作家俨然成了写作奴隶,过着炼狱般的生活。)

即使作家没有替人签署期票,隐患仍然不少。就拿出版行业举例,出版社是不会做亏本买卖的。“我们不卖书,我们卖的是解决市场营销问题的方法。”某出版商如是说。我们都听说过,某作家的第一本小说卖得不好,他接着又写了第二本。“这要是第一本该多好,我或许还能把它卖出去。”经纪人叹着气说。

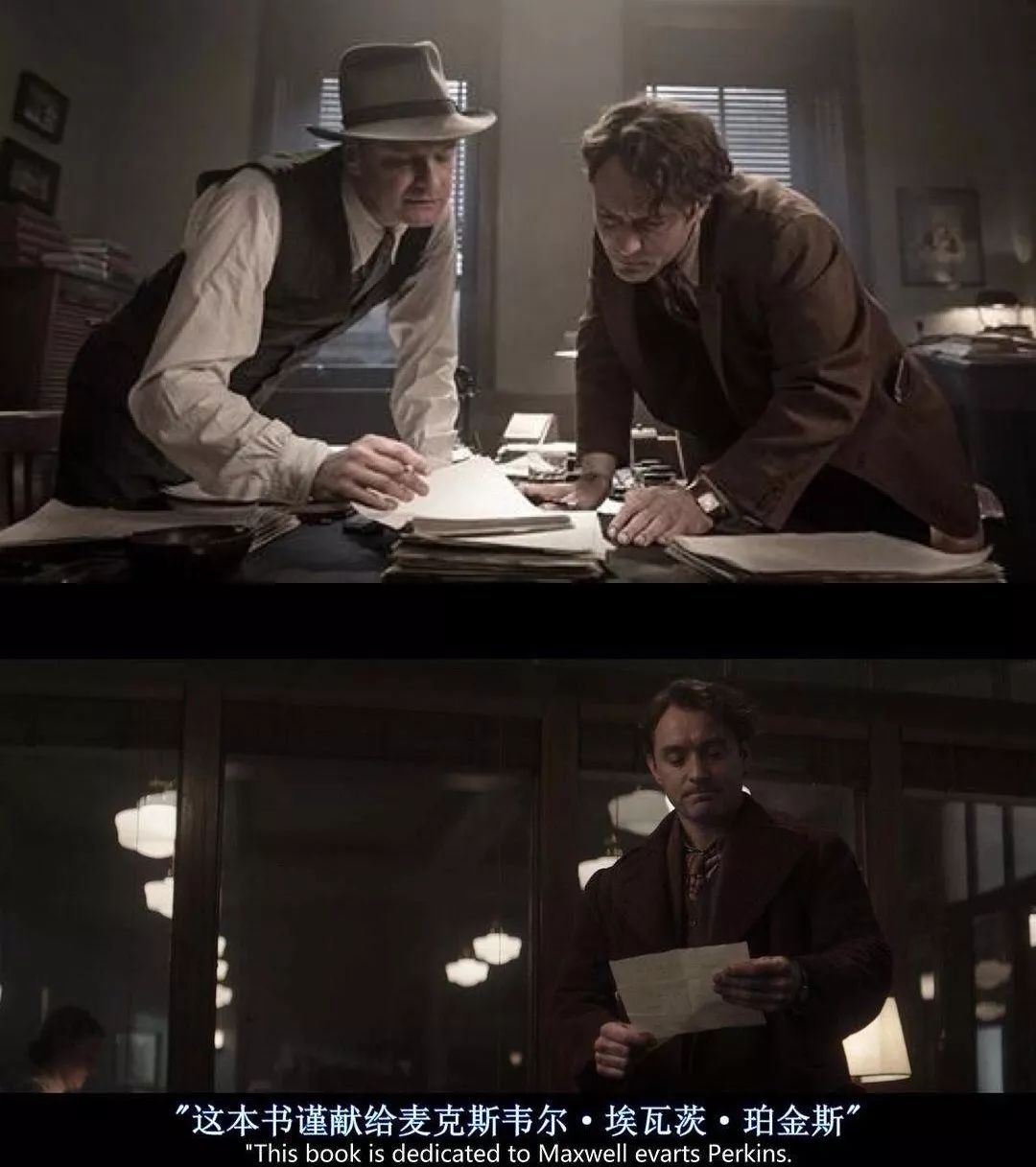

《天才

捕

手》

这件事说明:不是出版社不愿下赌注,而是越来越多的出版社只愿赌一次。像当初(管它是哪个“当初”呢)麦克斯威尔·柏金斯的总编辑,他是重视培养作家的编辑典型代表,出版过海明威、菲茨杰拉德和托马斯·沃尔夫的作品。那样的出版商,愿意在作者身上投资并承受三番五次的失败,坚持等到作者取得重大突破,那样的好日子是一去不复返了。现如今:

改述自有名的“既会战斗又会逃命的人,才有机会继续战斗”。

假如你一定要端文学这个饭碗,却又卖不出你的下一本小说,而且连一份服务员的工作也找不到,你还可以申请文学资助,前提得是你能挤掉成千上万的申请者。你还可以应聘文学创作的教学岗位,不过竞争仍然异常激烈。如果你刚刚出过书,或出的书行情很好,不妨去国际作家节闯一闯,也可以来一次令人生畏、绵延20个城市的售书活动,或者做一场报纸访谈。这些东西可都是新鲜玩意。

实在不行,你还可以当个枪手。也可以在互联网上发表自己的作品。如果真到了山穷水尽的地步,还有最后一招——用笔名来写作。笔名可以使你的小说看起来像处女作,尽管它并不是。文学这片土地可谓危机四伏。不,文学的世界更像是一台机器,是齿轮与齿轮的绞杀。

对于心无杂念,只想成为真正的作家、成为某种艺术家的年轻作家而言,不知该如何是好,尤其当社会普遍认同尤多拉·韦尔蒂的“化石人”的观点——“如果你真的那么聪明,怎么还没发大财?”时,作家要么贫穷而真诚,要么富有且唯利是图,钻到钱眼里去了。神话就是这样说的。

其实,刘易斯·海德在他的《禀赋:想象力与财产的情色生命》就已明确指出,一切试图用金钱来衡量文学的价值的做法都是胡搅蛮缠。例如:

契诃夫从写作的一开始就是完全为了赚钱养活贫穷的一家子,不是为了别的原因。这使他蒙羞了吗?莎士比亚的大部分戏剧是舞台剧,他心里想的自然是如何让观众喜欢。查尔斯·狄更斯开始写作后,马上辞去了原来的工作,就靠一支笔讨生活。简·奥斯汀和艾米莉·勃朗特虽然不指望靠笔杆过日子,但也不会介意多赚点稿费。但你不能拿金钱这个因素来评判这些作家的优劣高低。

诚如海德所言,任何称得上艺术之作的诗歌或者小说,靠的不是市场交易的价值,而是艺术才华,艺术才华有其迥异的工作原理。艺术才华无法秤重,也无法丈量,更买不到。艺术才华不是说有就有的,也不能按需供应。艺术才华是被赋予的,没被赋予就没有。

根据神学的说法,艺术才华是一种恩泽,源于完美的存在。一个人可以祈求才华,但祈求不见得能奏效。如果可以靠祈求获得才华,那么作家一辈子都不会有烦心事了。写一部小说可能要一分的灵感和九分的努力,但作品要成为艺术,那一分灵感是万万不可少的。