大家好,我是槽叔。这是每周和你见面的“每周荐文”。

每周日,我会分享过去一周在微信上读到的优质文章。

最多五篇,宁缺毋滥。

本周的鉴文,和

“误解”

有关。

准备好了吗?现在开始。

(本周原本有五篇文章入选,由于其中一篇忽然被删,“无法”打开,所以只有四篇)

No.1

《摘下iPhone的滤镜,现实版更令我心塞

》

点击图片可跳转阅读

苹果的这个微电影,是太太微信转给我看的,看完真的热泪盈眶,有女儿的人都能懂。

电影是现实的再展现,难免会有所失真。我们欣赏艺术,欣赏电影的转场、脚本、灯光、演员的表情。但我也关心,失去的那份真,到底是什么?

回归现实,是这篇文章带给你的价值。

真实世界的主人公,面对的艰辛远超想象。一个长年“住在”出租车里的孩子,这本身就是一个无比感伤的故事,她和乘客的每一次交往,并不是笑中带泪。

因为可能只有泪。

正因为此,当你了解事实的原貌之后,不会去质疑艺术,反而会加深对你内心的震撼,转而去关注现实中的人和事。

这才是艺术的落脚点。

No.2

《

愿世上再无“张志超、王广超”案

》

点击图片可跳转阅读

这篇文章,是张志超、王广超一案的辩护律师所在事务所撰写的。

这个案子非常触动我。因为31岁的张志超,就是我们的同龄人。从16岁到31岁,人生中最黄金的15年,蒙冤狱中,这事儿不能细想,想想就后背发凉。

摘录文中一段话:

2016年4月,王殿学律师(张志超的代理律师)开始接触这个案子,那是申诉被数次驳回之后,当了解到张志超一家的情况后,他便毅然决定要为张志超做法律援助,王朝勇、刘志民也做出了同样的决定。

申诉是一个漫长的过程,王殿学、刘志民、王朝勇、李逊四位律师自决定代理这起案件时便做好了充足的准备。就这样,辗转于北京、临沂、淄博等地,与最高院视频沟通,反映案情,阐释疑点,亲自到事发学校勘察,对原审中的认定依据重新分析......这近4年的时间里,各种车票已经摞了厚厚一沓,期间他们究竟与各方沟通过多少次,究竟一起开过多少次研讨会,向法医咨询请教、向行业专家请教探讨的次数,几位律师已经记不清了。

值得一提的是,王殿学也是聂树斌申请国家赔偿案的辩护律师之一。

No.3

《

什么是真实的伊朗?

》

点击图片可跳转阅读

这篇文章的作者,在2019年,一个人在伊朗独自旅行了一个月。

关于伊朗,她提供了很多不一样的解读。虽然有些碎片化,但我认为很真诚、很可信。

没有想象中那么被束缚的女性身份,深度参与带娃的男性角色,这些都让我颇感意外。

但最让我印象深刻的,是每张照片里的伊朗民众,似乎都非常会笑、非常上相、而且非常漂亮,无论男女。

这很棒,因为如果一个外国摄影师在中国街头拍照,大多数人并不会这么阳光地袒露自己的心情。

当然,除非他拍照的地方是三里屯……

推荐大家看看这篇文章,文风轻松随意,但也请注意,这类描述,都是对一个侧面的呈现,并不能代表事实的全貌。

事实上,它也没想成为事实的全貌。提供一个侧面,只要足够真实,就值得点赞。

No.4

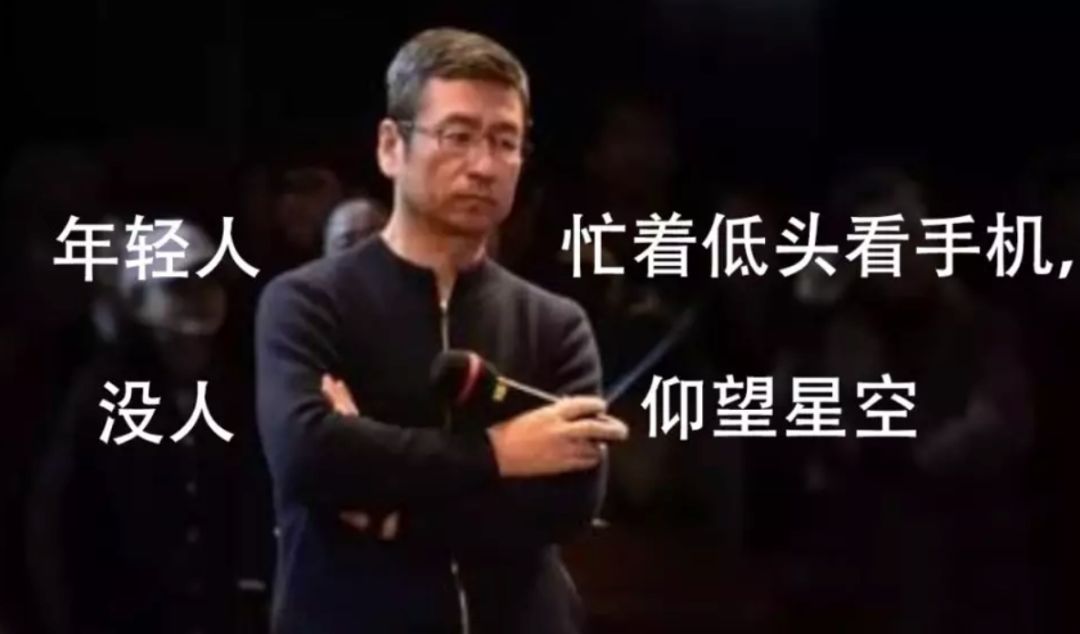

《刷快手与看莎士比亚有什么差别

》

点击图片可跳转阅读

传统的、自诩深刻的媒体,在批评抖音快手时,本质上是对自己话语权被削弱的一种隐晦表达。就像上世纪60年代电视兴起时,报纸杂志对电视的批判。

这,是本文的核心观点。

说实话,槽叔也或多或少有这种观点。而且我非常喜欢白岩松,就和辽宁铁岭的白云女士(黑土的妻子)喜欢赵忠祥一样喜欢白岩松。

但问题是,有时候我真的觉得,自己是在作茧自缚,我需要

跳出这种偏见。

毕竟我比白岩松老师年轻一些,应该更追求新潮啊!

何况,受众用脚投票出来的内容和媒介,一定有其合理性。今天的通俗,可能就是未来的深刻,我有点无法反驳。