想了解更多亲子心理学和教育知识,欢迎关注“晴妈说”~

很多时候,我是一个泪点很高的人,看一些让人痛哭流涕的失恋虐恋三角恋,都不会哭。但也有很多时候,我的泪点很低,说到一些地方就控制不住。

我时常琢磨泪点这件事,琢磨他人的泪点所在,也琢磨我自己的泪点所在。例如曾经在网络上传看千万次的“总有一个人,在默默地爱着你”,就是触到了很多人心里的泪点。

而我现在越来越清楚,我最容易热泪盈眶的是哪一点。

上周有两件大事,一件是高考,另一件是NBA总决赛。作为教育工作者,本来很应该写写高考,但我还是想先写写NBA(高考的事下周再写)。

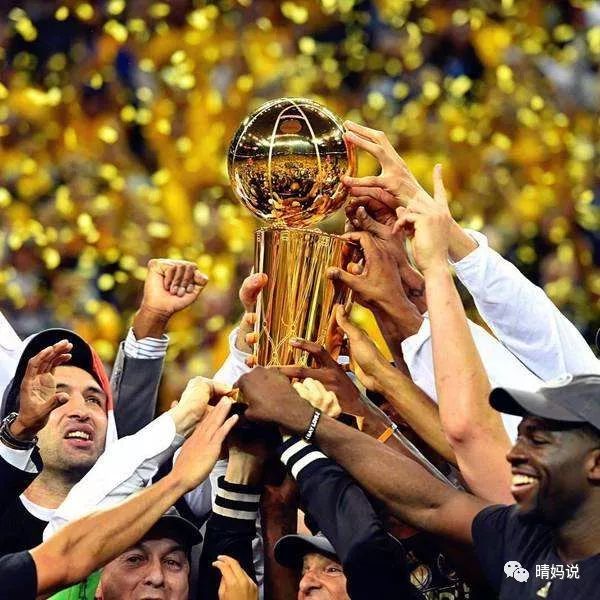

今年勇士夺冠了,杜兰特第二次拿到总决赛MVP。过程我不赘述了,对于篮球迷来说,这个过程已太清楚。对于非篮球迷而言,详细说过程也没意义。

只想说其中的一个细节,让人甚感唏嘘。

第三场总决赛,是至关重要的一场。前两场,勇士主场2:0领先,如果骑士回到主场扳成2:2,那么后面的比赛会非常胶着。而如果勇士直接拿下第三场,3:0,在NBA历史上,还从来没有过0:3翻盘成功的球队。可以说,第三场是一锤定音之局。

第三场骑士也确实使出了全力,也想尽办法限制了勇士核心库里。到了最末时分,两个队差一分,局面延续了很久。最后一分钟,101:100,勇士领先1分。

这个时候是滴水成冰的时刻,谁出现纰漏,谁就会被对方一剑封喉。

杜兰特前场拿球,库里来帮他做掩护,大约有半秒钟防守被打乱,此时的杜兰特,距离三分线还有一米,几乎是一个没有人会投篮的区域。

只有半秒钟的机会。杜兰特抬手,投篮,球进。3分,杀死了比赛。

所有人都震惊了,勇士球员激情大喊,现场的骑士球迷陷入死寂的冰冻,电视机前面的球迷拍着腿大叫,解说员不停在说“2017年总决赛第三场!一模一样!”。

只有杜兰特面无表情。

进球之后勇士球员来到杜兰特面前,用嘶吼表示他们的兴奋。而杜兰特的脸上几乎没有表情。

张公子当天甚至特意发了一篇文章,谈杜兰特在关键球之后为什么连笑都不笑(是的,我是张公子多年默默的读者)。他说,杜兰特的表情像是疲倦之后的如释重负。

而我心里会回想起六年前的另一幅画面。

六年前,是我重燃看球热情的一年。

我从96年开始看乔丹,01-02年注意到凯文.加内特(KG),很喜欢他在球场上对强大对手时候很桀骜不驯的样子。待KG07年加入凯尔特人之后,正式成为凯尔特人粉丝,08年夺冠,09年失冠。湖人风光、詹姆斯崛起那两年,我心灰意懒,没什么心思看。就在那冷寂的10-11年,我注意到杜兰特。原因很简单,他也叫凯文,瘦长,全能,投篮准。

2012年春天,凯尔特人聊发少年狂,季后赛风生水起,似乎又能向总冠军发起冲击了。那时候我才重新一场一场跟直播,一场一场刷评论,心中燃起希望。

(那段时间我重新开始泡网,做版主,在虎扑凯尔特人区和雷霆区做热线。)

然而那一年,绿衣军团终于在东部决赛的抢七中折戟沉沙。

我内心无比失落之余,极度盼望有人能在总决赛阻击那个叫做詹姆斯的猛兽。这个任务落在杜兰特头上。

那一年,年轻的雷霆三少风生水起。24岁的杜兰特,和他更年轻的一群队友,把一支三年前还只有20胜的垫底球队带上了总冠军争夺战。他21岁就拿到联盟历史上最年轻的得分王,24岁带着联盟最年轻的球队打总决赛,他看上去那么亮眼,像刀锋出鞘的宝剑。

可是那一年,他们没有成功,因为年轻、缺少经验,也因为裁判,他们最终输给了当时远比他们年长、号称03黄金一代的热火三巨头。

那一年总决赛后,杜兰特哭了。他在球场上失落地低下头,在赛场外抱住他心爱的妈妈,哭得那么伤心,像一个九岁的孩子。

在那之后,杜兰特经历了料想不到的大起大落。所有人都期待雷霆军团第二年再次卷土重来,但哈登被交易,接着全队伤病不断,威斯越来越任性的球权,杜兰特大伤,雷霆第一次连季后赛都闯不进,伤愈归来球队地位下降,西决倒在勇士脚下,休赛期加入勇士的决定遭到全世界疯狂的奚落。

从12年的哭泣到16年转会,艰难的低谷他经历过。17年夺冠仍被嘲讽,顶峰的寒风他经历过。

到了18年,当他的所有进攻防守助攻协防和大局意识都已经臻于化境,他的性格锋芒却愈加收敛。他成为在球场上可以不显山不露水、专心给队友做球的人,也成为可以在危急时刻站出来、手起刀落一剑封喉结束战斗的人。

可他脸上的表情消失了。

我知道什么东西最容易触我的东西。就是某种在孤独失落、黯淡时光里仍然不放弃的、心底里坚持的一点点执着。

那些起伏的日子,被人头头是道无休止分析他的弱点:领导力太弱了,缺少王者霸气,永远只能是老二,离詹姆斯还差多少条街,个人巅峰已过……转会之后,则是:自己没骨气只能加入敌人阵营,背弃了自己的球队投敌求荣……所有的这些阴云压力都环绕在身边。

而他只是愈发沉默,握着心中的亮光,自己一个人突围。那不是对某个具体荣誉的偏执追求,而是对自己能达到的境界的追求。

他穿过那些黯淡的日子,因此知道他今天能做到的一切都不是偶然。

只有对比十年前杜兰特刚刚加入联盟时的状态,才能惊骇地感觉到,他的进步有多么大。刚进入联盟时就被嘲笑卧推太差劲,只能打大号控卫,被人叫“铁神”。在那个时候,所有人认为他未来的上限就是麦迪。“力量弱、卡位难、身高影响而控球不稳、关键时刻表现下降、比赛方式过于单调、不知道什么是NBA好的投篮时机,也不清楚他的队友们能干点什么,不能指望这样一名球员成为球队领袖……”这都是来自当年杜兰特刚加入NBA前两年媒体和球迷的评论。而他在14-15年的大伤之后,更是似乎淡出了联盟最顶尖的球员圈子。

然而他沉默不语地穿过所有这一切。大家可能只记得他四个得分王的锐利,记得他获得MVP那一年的风光,但没有注意到他在所有这些荣誉之后仍然在进步。

他从没有停止进步,只是更多放到了不被人注意的地方。到了2017年底的一个统计,他在持球到无球,挡拆、面背框单打、绕掩护、下快攻、空切吃饼等等十一项进攻类型中,都达到联盟前20%,成为完全无短板的进攻神器。他的防守也成为顶级,盖帽排联盟第三,护框效率和联盟中专职防守的大中锋们有一拼。

而最可怕的是他的收放自如。他在库里完全安康的时候,默不作声地维持稳定输出——几乎从不高于30分,也不低于20分,然而当库里养伤、需要他一个人carry的时候,他的数据达到了33.7+10.3+7.3,命中率190俱乐部。

按照某评论所说:“他做到的这一切,甚至还没有让你觉得他已倾尽全力——完全是轻描淡写的把数据堆了起来,在火力汹涌的同时还能维持效率,以及承担更多组织和防守的任务。”也就是说,当他做MVP的时候,你能看见他的所有才华和弱点,然而在这段黑色的日子过后,你已不知道他的上限在哪里。

他把自己的六脉神剑练成了扫地神僧。

很少能看到这样持续进步的球星。还记得那些跟杜兰特同时或更早进入联盟的明日之星,无论是当年的状元——不幸的奥登,还是杜兰特的模板麦迪、黄金一代的安东尼、早早进入过总决赛的霍华德……这一系列名字都曾被视为天之骄子、天才、统治力级人物。可是不顾一切的意志和疯狂的自律,在他们身上是看不见的。不稳定、懒散、发胖、耍脾气,一代代天才人物在这些小毛病和夜夜笙歌的欢愉中消磨下去。

杜兰特是仍然在突破超越自己的少有的球星。他追求的不是任何外在的东西,而是追求更好的篮球比赛。他甚至在雷霆的时候就牺牲了地位和出手。到了勇士更是做起所有需要他做的事。他每一方面都在变强大、变得更稳定,但也更不露锋芒,更为比赛服务。

这样具有强大自我超越感的球星,并不多见。这是一种内心的底层信念。对篮球本身,而不是对任何外在的数据、风光、名声、来自一个城市的神一样的崇拜。都不是。是信念。

而杜兰特身上的执着和信念感来自何处呢?

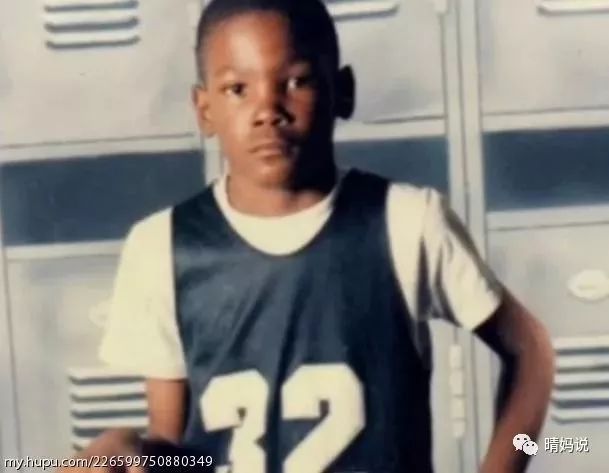

杜兰特生于一个典型的黑人家庭——年轻的单亲妈妈,辛苦挣一份微博的收入,对孩子倾其所有——就连家庭都跟KG很像。六岁的时候,为了在工作的时候“寄存”杜兰特和哥哥,让他们去体育馆打球,从此杜兰特找到自己的天空。

他的第一个教练叫克雷格,这是杜兰特生命中第一个重要的导师,他开启了杜兰特对于篮球的认知。9岁的时候,杜兰特遇到自己的篮球教父布朗。布朗发现了这个孩子的天赋,开始给他制定严格的训练计划。两年后,杜兰特找到妈妈,看着妈妈的眼睛,郑重地说:

“以后我想成为职业篮球手。”

“如果你真的想要打篮球,那你就刻苦努力,把自己交付给篮球吧。”杜兰特的妈妈旺达说。从那一天开始,旺达就不遗余力支持他,鼓励他,相信他的梦想。他不是没有自我怀疑、想放弃的时候,旺达总是提醒他当初打篮球的目的。

从9岁遇到教父布朗开始,布朗就给他制定了最严格的训练计划,逼他写篮球论文,让他每天在篮球馆里无休止地练习跳投,滑步,折返跑等基础技术,他热爱训练,几乎住在了球馆里,每天都是球馆练习得最久的一个。布朗不让他去打野球,担心他染上不防守的毛病。布朗也不让他过早参加少年的业余联赛,而是不断磨练基本功、基本功、基本功。

杜兰特从小不被人看好。他长手长脚,但是很瘦,没有这样的模板。他曾经为得到高中教练的青睐苦苦挣扎。而布朗教练的“勤能补拙”重复一万遍,这才让他一辈子成为勤勉谦逊的球员,无论已经多闪耀,他仍然是那个勤勉谦逊的篮球少年。甚至比儿时更为孤独,从不像其他球员沉迷夜店、绯闻缠身,他就像10岁时一样孤独往来,拼命训练。

布朗把篮球的底层信念植入他心里。

这种底层信念,是对一件事本身的爱。是一种忘却整个世界的喧嚣纷扰,只想无限精进与追求内心之光的信念。

杜兰特是不忘恩师的人。他一生称布朗为自己的教父。他的第一任导师克雷格在35岁街头枪击事件中中枪身亡,他从此一辈子以35为球衣号码。

(杜兰特在MVP颁奖礼上,称妈妈才是真正的MVP。)

我最容易动容的泪点是什么时刻呢?

是那些感觉到心的影响力的时候。

有一次晚餐的时候,听一位刚刚退下来的央企高管讲了这么一件往事:他出生在偏远的小山村,他们村子里的年轻人,初中都是要出去打工的。但他有一个小学老师,发现他是个苗子,就跑到他家里,跟他爸爸妈妈说:“这孩子有才华,别让他辍学。如果你家有困难,我砸锅卖铁也要供他读下来。”后来,他妈妈就坚持再苦也让他读书。他高中的时候,有两次,看身边的人都出去打工了,而他的妈妈供他上学那么苦,也读不下去了,卷了铺盖卷打算出去打工,但是两次都想起小学老师的话,看到学校操场上来来往往的同学,舍不得,于是又留下了。

后来他考了很普通的大学,在当地做了公务员,几年之后又考了人民大学的硕士博士,博士毕业进央企,稳步高升,提前退休之前,主管央企跨境并购,经手的都是数百亿美元的国际大项目。聊天的时候,温文儒雅。

就是这样的时候触到我的泪点。有时候,一个人的肯定,就足以改变另一个人的生活。当你真的带着心去对待一个孩子,他也真的能够感觉到。就是那么细小而微的时刻,真正带来改变。一个人根本预料不到未来的命运经历怎样的分岔。

人在生命里,并不容易发现或肯定自己。于是容易跟着他人的脚步亦步亦趋,不是看不到局限性,只是自己不敢相信,我也能自己向前走。

如果在生命的某些时刻,有一个人带着全心全意的真诚肯定:我相信你,你可以做到,你可以把你的心活出来。你不应该随波逐流,你可以进入更高境界。而那种影响,可以让一个人心底亮起来,具有穿透时光的力量。像布朗教练之于杜兰特,像山乡教师之于这位央企高管。

那是我做教育之前最动容的一句话。“教育是一棵树摇动一棵树,一颗心唤醒一颗心。”

有植入心里的底层信念,才有不怕失落的执着和为了梦想的坚定不移。

在伤病困扰、被失败笼罩、众口铄金的黑暗日子中,只有这种底层信念,能支持一个人永远都不放弃,在孤独的日子里仍然坚持向前走。

我从小喜欢看篮球,就是喜欢阳光下无人球场上仰望篮筐的感觉。最喜欢的并不是球场荣耀颁奖的那一刻,而是一个人默默揣着梦想,不断投篮的时刻。

那是孤独中,心底的光。

我从11年喜欢杜兰特,13年开始喜欢库里(两年前我就写过

库里的文章

),所以,在16年杜兰特加入库里的队伍,我也曾像世界上所有人一样不理解、不愿意看到,甚至拒绝再看球。因为在我看来,这是两个人共同的示弱:不得不抱团取暖,为了冠军低下高傲的头。

但如今,我才真正明白这其中的意味。他俩都是真正在乎篮球的人。他们在一起,各自做出了许多妥协,只为了打出整个联盟都从未见过的完美篮球。这一点,雷霆的队友给不了杜兰特。他和库里在一起,重新定义了篮球比赛的样子。

NBA落幕,昨晚世界杯开幕,祝看球愉快。

————————————————————————————

以下关于童行:

“教育是一棵树摇动一棵树,一颗心唤醒一颗心。”这是童行教育的期望。我们希望让孩子感受到内心的光。

我们对教师的要求并不是硕士博士学历、怎样的考试证明,而是真正能够听到孩子的声音、尊重到孩子、鼓励孩子的内心成长。我们要求老师,带着心进入教育。

我们的用户访谈中,有一个上过冬令营的孩子的妈妈说:“线下课程

⾮

常棒。

⽼

师很专业,

⽽

且态度特别好。

⽼

师

⽤⼀

种平等的

⽅

式和孩

⼦

对话。“孩

⼦

通过那个课程他就真的就很就打开了,就是愿意去参与,仍然愿意去表达,愿意创作这种。我平常对我

⼉⼦

评价没有那么

⾼

,但是童

⾏

的两个

⽼

师都专门过来跟我讲,说你的情商太

⾼

了,就是太有思维了。”“从那个营回来之后,我

⼉⼦

和我两个

⼈

,明显都有很

⼤

的改变。我觉得

⾃⼰

的孩

⼦

在这个课程

⾥

的表现超出了我的预期,我感觉

⾃⼰

对孩

⼦

有了新的认识,然后好多家长都在分享的时候说我从来没有想过

⼩

孩

⼦

能站在台前向

⼤

家展

⽰

,我们从没想过孩

⼦

会有勇

⽓

。甚

⾄

像孩

⼦

去讲他们的想法,有的家长就说“我从来没有想过我的孩

⼦

会有创造

⼒

”。我觉得收获特别多。” “我报了第

⼀

个之后我就动员我

⾝

边

⼈

都报,然后说你们快来报吧这个太值了,真是物超所值,”

这是来自用户的真实反馈,也是我们做教育的最大激励。多少荣誉报酬,都比不上看到用心的付出能得到心的回应,更令人受到鼓舞。

这个用户反馈的冬令营的主班老师,是童行的文轩老师。文轩老师带过的营孩子基本都特别喜欢。她是南开大学物理化学硕士,除了特别有各种各样的科学脑洞,还有另外一点特别好,就是能够真正和孩子站在同一高度,和孩子打成一片。

今年夏天,文轩老师在北京的两期科学夏令营,早早已经报满,现在还只有西昌的火箭夏令营仍有名额。这个夏令营会让孩子探究火箭原理,自己发挥创意动手制作小火箭模型,然后还有现场观摩火箭发射和童行专属的参观火箭发射基地机会。

我自己就是在9岁爱上了天文。当时只是阅读,从书里见到了惊人的神奇宇宙,从此,心心念念不忘,一直到大学考了天体物理专业。只是从9岁到18岁这些年,我从来没遇到一个懂天文或宇航的老师,能够给我一些指导或鼓励,让我真的能够有所提高,而我对宇宙的想象,也一直停留在浪漫而不切实际的白日梦里。我一直在想,如果我在9岁时,真遇到一位宇航老师给我更专业的指点,大学里是不是我就不会学得那样坎坷,而今天的我是不是真正能成为一位探索宇宙的专家。

希望今夏的火箭营,能承载我我9岁的梦,也能承载我们一棵树的教育理想。

火箭营针对

二年级至五年级

孩子,时间是

8月14-19日

。

详情可以点击今天的阅读原文,也可以加童行小客服微信咨询:

tongxing0105

。说明是晴妈说读者,即可以有

400元优惠

。

————————————————————

想了解更多亲子心理学和脑科学知识,欢迎关注“晴妈说”~