本期编辑:武芸萱

当年在康坪大队插队的北京知青合影,后排右一为王岐山

今年是改革开放40周年。从1978年十一届三中全会之后到1989年,是凝聚改革开放共识的黄金时代。本号特辟“初心”栏目,邀约追忆改开年代初期的文图稿件,以此向那些阳光明媚的日子致敬,向思想解放、拨乱反正的每一个里程碑事件致敬,向曾经勇立改革开放潮头的每一个弄潮人致敬。

(一)

即使隔了30多年回头看,1978年都是一个令人激动的起点,那年底的十一届三中全会提出了改革开放。但“百废待兴”的另一面现实是:被“文革”洗劫的国家财政赤字严重,经济面临崩盘。

被称为“改革四君子”的几个青年人就是在其间站到了历史的前台,他们给国家领导人分析社会经济动向,对社会主义经济改革可能的危机提出了预警,作为高层智囊参与了许多改革决策的重大事件。

“四君子”第一次面对中央领导人进行“老青对话”是在1979年底,当时,翁永曦32岁,王岐山31岁,黄江南29岁,年龄最小的朱嘉明28岁。

回忆起过去的岁月,现在成了“老黄”的黄江南感叹:“初生牛犊不怕虎,什么‘出格的思想’都敢讲。”

1976年7月16日,西北大学1973级历史系历史专业学生毕业留念。后排右六为王岐山

1978年,笔试分并不高的他凭借几篇讨论企业改革的论文,以及不错的口试成绩,被中国社科院研究生院破格录取。当时社科院研究生的水平有口皆碑,在全国高校院所中遥遥领先。黄江南的同班同学有朱嘉明、陈佳贵等,一共19人,大多在入学前都已有一定的理论基础和社会研究能力。

这批关心国家命运、又具备专业知识的学子会聚一堂,志同道合,相见恨晚。黄江南、朱嘉明以及李银河等十来个年轻人组织了一个“私密派对”,讨论各种学术问题,主要是经济和社会问题。当时研究生院还寄居在北京师范大学,他们常骑车到香山,将讨论与郊游结合到一起,兴之所至,还会翩翩起舞。

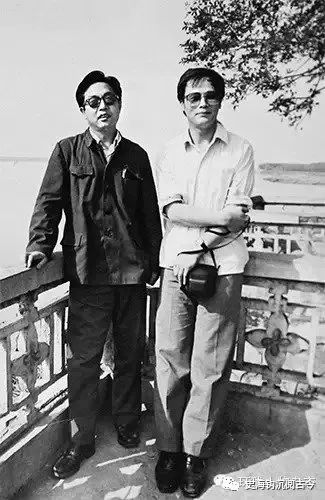

1980年代的翁永曦(左)

这些讨论原本是在一个比较小的圈子里进行,后来黄江南认识了翁永曦,翁本在内蒙古呼伦贝尔盟的一个村子当大队书记,1979年,经北京高校毕业生分配办公室重新分配回到北京,在《农民日报》当记者。翁永曦交友广泛,黄江南希望他把一帮朋友也带到这个圈子里来,他们约了一个时间,在农民日报社开了一个“青年经济问题讨论会”。没有请帖,没有固定的参加者。那一天,他们在屋子里生着火,翁永曦买了瓜子之类的零食,三五十个人挤了满满一屋子,交流氛围非常热烈,趣味相投,意犹未尽,于是相约再组织第二次。

这个讨论会就像一个沙龙。第二次聚会也是一个星期天。他们没有跟学校打招呼,找个借口借用了一个临建板房教室。这一次与会者大概有上百人,很多人慕名而来。虽然有不少生面孔,但凭借着年轻人特有的精神头儿,他们“英雄不问出处,只较武功”,会议又很成功。

1980年代王岐山(右二)、王小强(右一)陪同杜润生到农村调查

1980年代王岐山(右二)、王小强(右一)陪同杜润生到农村调查

第三次讨论会的时候,研究生院已经无法容纳那么多人了。有人自告奋勇借来了北京市委党校的礼堂。最后礼堂都挤满了,连走廊上都是人,这次人数达到千人左右,至此讨论会名声远扬。

之后,由讨论会聚集到一起的年轻人成立了中国农村发展问题研究组。他们在民间纵论改革利弊,提出自己的政策建议,社科院的学生起到了核心的作用。后来,国家收编这些“游击队”,国家体改委从发展组和其他一些半官方及民间研究组织中选了一些人组成团队,这正是体改所的缘起。

1982年5月,王岐山(左二)陪同中央农研室领导在福建莆田调研,为起草中央一号文件做准备

1982年5月,王岐山(左二)陪同中央农研室领导在福建莆田调研,为起草中央一号文件做准备

(二)

1979年,全国又提出建设10个“大庆”、30个“大化肥”,以及多少个“大钢厂”,又是一片“大干快上、大跃进”的局面。那时黄江南已经发现了计划经济必然不断经历“平衡—危机—再平衡”的发展规律。在一次聚会讨论中,他表示,国民经济的结构失调已经到了崩盘的边缘,不是要“大跃进”,而是到了采取危机对策的时候了。

李银河听完黄江南的分析非常着急,她说:“你的观点非常重要,避免国民经济危机是件大事,一定要让领导层知道,我给你介绍一个人叫王岐山。”李银河认识在国务院政研室工作的林春,林春认识王岐山。

1984年1月,杭州,筹备莫干山会议,左起刘佑成、黄江南、朱嘉明、孙皓晖

1984年1月,杭州,筹备莫干山会议,左起刘佑成、黄江南、朱嘉明、孙皓晖

王岐山当时在社科院近现代史研究所当助理研究员,虽然是学历史的,但异常聪明,吸收能力特别强,跟黄江南一谈就理解了他们的想法,马上表示赞同。于是,黄江南和翁永曦、朱嘉明,再加上王岐山,这四个人成了一个小小联合体。“经常在一起聚会,有时候在王岐山那儿,有时在我这儿,我这里的办公室大。”翁永曦回忆。

王岐山提议起草一个报告呈交中央,他们在北京市委党校后面的一间空房子里关了几天,写出了一份报告。他们预测1980年经济将要出现的衰退,分析衰退产生的原因,并给出了应对危机的对策。

翁永曦

当时国家计委每年的国民经济预测增长的数据都是6%~8%,四个人在报告中的预测却是1980年农业将出现零增长,轻工业会出现负增长,重工业负增长幅度会更大一些。

王岐山把这份报告交给了国务院分管经济工作的副总理姚依林,姚依林看后觉得很重要,又转给了陈云。陈云在报告上批示说:“一个学工业的,一个学农业的,写了一份很好的报告……”其实,翁永曦不是学农业的,只不过在《农民日报》工作。

黄江南与朱嘉明

这份报告直达最高层,中央领导把黄江南一行找去,花了一个下午的时间听取他们的汇报,并一起讨论是否会出现经济衰退及应采取的对策。这就是1979年底第一次“老青对话”,除了高级领导人,参加会议的都是些国务院负责经济工作的干部。

黄江南自认“初生牛犊不怕虎,很狂”,负责报告的理论部分。向中央领导汇报时,这个年轻人阐述了社会主义计划经济发展规律,并直言当前已经进入了继三年自然灾害那场经济危机后第二次经济危机爆发的关口。

翁永曦负责做最后总结,他用了八个短语:“抑需求,稳物价;舍发展,求安定;缓改革,重调整;大集中,小分散”,提出以调整为中心、休养生息的危机对策。

黄江南在演讲中

陈云将“舍发展”的“舍”改为“节”,后来在一次中央工作会议中正式引用。这个对话开创了很多个“第一次”。次年的《人民日报》元旦社论出现了“国民经济潜在危机”的警告,这是国家第一次承认社会主义存在经济危机。

那次给中央领导人“上课”后,王岐山、翁永曦、朱嘉明和黄江南继续在一起搞研究、写报告,关于生态的、农业的、经济体制改革的,谁有些什么想法,就拿出来一块儿讨论,讨论完之后,他们一起动手写文章,在报刊上联名发表,比如在《经济研究》上发表的《对我国农业发展战略问题的若干看法》。因为他们总是一起署名,一开始大家叫他们“四签名”,后来不知道谁改叫“四君子”,这个称呼就流传起来了。

1997年4月25日,杜润生(前排左二)、王岐山(前排左三)等在北大祝贺致福轩修复暨中国经济研究中心迁址

1997年4月25日,杜润生(前排左二)、王岐山(前排左三)等在北大祝贺致福轩修复暨中国经济研究中心迁址

延伸阅读

周志兴

2012年9月2日上午,北京的雨下得淅淅沥沥。到了十点多钟,雨停了,天空隐隐亮了起来,似乎还从云层中露出了缕缕阳光。雨后的杉园,似乎清爽了许多,每一棵树,每一片叶子都被雨水洗刷得干干净净,空气中弥漫着泥土和各种树木的味道混杂在一起的清香。

一个难得的天气。更是一个难得的机会。上午,曾在中国改革之初闻名遐迩的一些人,要聚会杉园。

上世纪八十年代初,中国刚刚从文革的阴霾中走出不久,百废待兴,党中央制定了改革开放的战略方针,此时,一批年轻人崭露头角。

1983年王岐山(右)与同事高文斌在湖北赤壁

其中知名度比较高的,是“改革四君子”。

对四君子的描绘,著名的是一句顺口溜:翁永曦的脑子黄江南的嘴,朱嘉明的文章王岐山的腿。顺口溜当然第一要义是顺口,至于内容,大致而已,捡每个人最突出的说。据我对前三个人的观察,脑子、嘴、文章都很了得。而对于已经成为党和国家领导人的岐山,说腿,只是因为他在四人中,交通工具总是最先进的,早早就有了摩托车。

四君子这样的称呼,在中国历史上屡有出现,其实是一种标志性意义,有时各个版本也不完全一致,改革中的所谓四君子也是如此,因为除了这四个人,改革的“君子”们还很多,他们只是个标志而已。

翁永曦

现在想来,“改革四君子”之所以在当时就成名,有这样一些因素,例如,他们年龄相仿,都出生于上世纪四十年代末五十年代初,他们都集中于中央的政策研究部门,他们很齐心,按照当时的话说,是一台“康拜因”,他们很有激情又有互补性。等等。

这次四君子到了两个,朱嘉明和黄江南。本来是可以到三个的,翁永曦到医院打吊瓶,时间冲突了。前一天晚上,他还举着被针扎得伤痕累累的手向我表示,要尽量争取。至于四人中的那一位,也不太可能出席,这大家都懂得。

1984年莫干山会议

1984年莫干山会议

四君子的故事流传很多。

翁永曦曾经从一般干部一下子提拔为副部级干部,后来又到安徽凤阳县当县委书记,后来又成为一般干部,再下海。黄江南在1980年代当了河南省的外经委副主任,朱嘉明当了河南省的体改委副主任,主任是省长兼的。两个人是因为被河南的省领导请去做咨询被省里留下的,当时不过三十岁左右的人能担大任,说明了当时用人的不拘一格。

说起这个话题,想起前几天翁永曦到杉园讲起的他的亲身经历。

1980年代初,他被分配到农民日报社工作。一天领导让他到农研室给杜润生主任送一份文件。杜问:我怎么以前没有见过你啊?翁答:我刚来上班。杜很有兴趣地和这个初次见面的年轻人谈起了农村改革,翁说了一个观点,就是农村改革要给农民看得见的好处。也许,就是这个观点引起了杜润生的重视。

一个星期后,农民日报社接到了一份调令,调翁永曦到中央农村政策研究室工作。不久后,当时的总理赵紫阳和翁永曦就改革的问题谈了一个上午,直到该吃午饭了,赵说,没谈完,但是下午我有事,找个时间再谈。翁说,我们是一个康拜因(即联合收割机),还有王岐山、朱嘉明、黄江南,要一起谈。赵同意,几天后,在国务院会议室,总理副总理们和这几个年轻人又谈了半天。

赵紫阳有一句话,翁永曦至今记得,赵说,这个会议室,没有进过三十岁以下的人。

年轻人啊,那时赶上了好时候。

朱嘉明

不过,那时的年轻人,现在大都年过花甲,年轻成了追忆。

这次聚会,也是追忆。

起因是送朱嘉明回维也纳,他在二十多年前去国之后,几经辗转,在维也纳大学已经多年了,这次回国探亲时间已到。当然,这也仅仅就是大家聚会的一个由头而已。

参加聚会的还有华生、王巍、荣剑、郝一生、周为民和王瑛夫妇以及朱嘉明的夫人柳红。

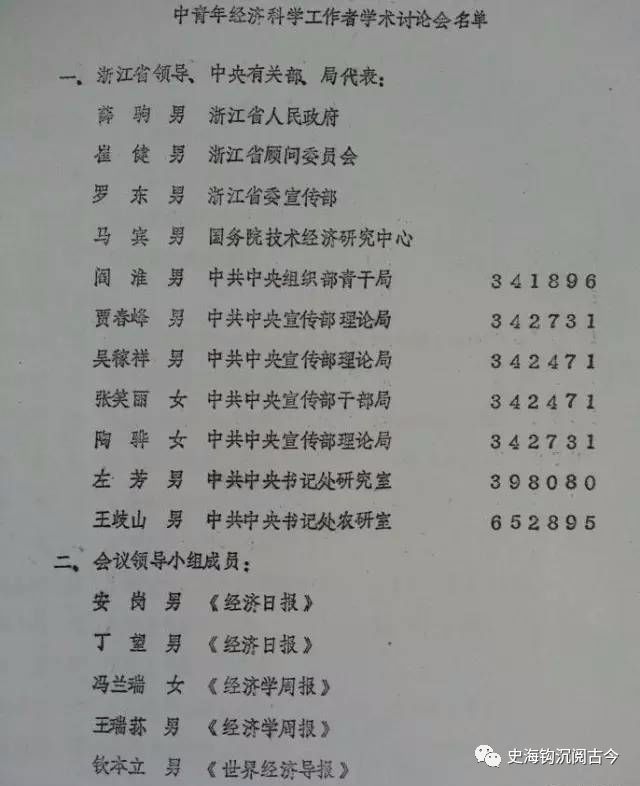

“中青年经济科学工作者学术讨论会”名单 原件影印片断

“中青年经济科学工作者学术讨论会”名单 原件影印片断

说起来,这几位名气也很大。

华生也是八十年代改革的风云人物,他是影响我国经济改革进程的三项重要变革即价格双轨制、资产经营责任制、股权分置改革的提出者、推动者;

王巍是著名的并购专家、全球并购研究中心秘书长,最近他在全国各地连续办了三家金融博物馆,颇令人瞩目;

郝一生在八十年代初时天津社科院的青年学者,参加了莫干山会议,现在定居日本,他的一本关于经济危机的专著即将由三联书店出版。

周为民和王瑛夫妇,前者八十年代初期当过《北京之春》的主编,以后去蛇口担任过袁庚的重要助手。王瑛八十年代供职于中国体改所,后来下海,办过“世纪中国”网站和《东方》杂志,现在是一家投资公司的老板。

2015年朱嘉明、柳红夫妇与蔡晓鹏

荣剑1980年代初在人大读研究生,当时就写下了不少的文章,1988年,中国人民大学出版社出版了他的第一本专著《超越与趋同》;1989年上海人民出版社出版了他的政治学专著《民主论》,这是国内第一本系统论述民主理论的著作,被美国国家图书馆收藏。后来他淡出江湖,下海做起了生意。最近,他又带着更加锋利的剑重返江湖,共识网上,他的文章总是引人思索。

至于柳红,年轻一些,但是,她为吴敬琏先生做了九年的学术助理,近几年致力于研究八十年代那段历史,她写的《八十年代那些人和那些事》,既深刻,又生动。

1980年代风云改革的领导者

1980年代风云改革的领导者

如果说,三十年前,这些人大都在体制内,为中央领导层提供决策参考,那么,现在大都远离权力中心。然而,有这样一句话,真切地描述了他们:

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

不管是在茶室,还是在饭桌上,话题总是离不开国家,离不开改革,这些词语,仿佛已经融化在他们的血液里。

2012年聚会留影。左起:周昂,喻杉,荣剑,周为民,周志兴,朱嘉明,黄江南,华生,郝一生,王瑛,柳红,王巍

要全面记录这些充满睿智和具有历史感的话语是很困难的,我相信那是一篇大文章,荣剑会写(可参见荣剑:《“八十年代”的出场与返场》),我这里只是我的感受。

归纳起来,是“三性”。

一是理性。

大家都看到了中国这三十多年来的巨大变化,也为自己能够参与其中而兴奋。当然也看到中国目前存在的问题,无论是经济还是政治以及社会治理和法制,问题显而易见,但是,大家没有抱怨,更没有攻击,共识是,中国是有希望的,新一代领导集体基本上是我们的同代人,经历也相仿,他们有经验,也有智慧,一定能够驾驶中国这艘大船驶向成功的彼岸。我们要努力,我们也要有等待的耐心。

有时候,耐心也是贡献。

二是建设性。

聚会的参加者基本上都在决策机关工作过,有些人现在还有把意见抵达最高层的渠道,所以,谈的很多的一个话题是应当怎么办?有些人专攻经济,当然是从经济着手提看法,有些人在体改上有心得,对体制改革,对党内民主的进程,都提出了自己的看法。更为难得的是,他们不是纸上谈兵,而是有深入实际的调查。朱嘉明回国休假期间,跑了好多地方,甚至到收破烂的人群中做调查。王瑛做生意有了些钱,经常支持一些活动,最近,她就在组织一些优秀教师到北京来培训。她认为,中国教育水平的提高,有赖于教师水平的提高。

到了退休的年纪,仍然是建设者。席间有人笑言:恐怕让我们停也停不下来了!

三是前瞻性。

这个前瞻性,主要是围绕年轻人来说。年轻人是中国的未来。在座的人都年轻过,和许多人不同的是,他们在年轻时都得到了机遇,有机会在很高的层次上贡献自己的聪明才智。所以,他们根据自己的经验,提出要重视年轻人,要重用年轻人。中国的改革面临瓶颈,也许,需要一股年轻活力来打破僵局。问题在于,现在的领导者有没有这个魄力和智慧来做这一点。

其实,饭是在杉园·共识堂吃的,这里常常是高朋满座,谈笑风生,这次聚会也不例外。不过,在频频举杯之时,我倒是想起三国时煮酒论英雄的典故,环视这些略显沧桑的面孔,我想到,其实,他们都是英雄,三十多年前,他们叱咤风云,指点江山,如今,他们青春不再,霜衣染鬓,却仍然是英雄。

因为,虽然他们腰杆不那么挺拔,话语不那么机敏,甚至步伐不那么矫健,但是,我看到了他们的心。

他们心中,仍在唱着荡气回肠的英雄进行曲。

长按下方图片

识别二维码 关注【史海钩沉阅古今】公众平台

热文推荐(点击即阅)