国家级运动员

世界级物理学家

上次超模君介绍海森堡的时候(

传送门

),说了波尔正在赶来的路上,今天终于是赶到了。。。

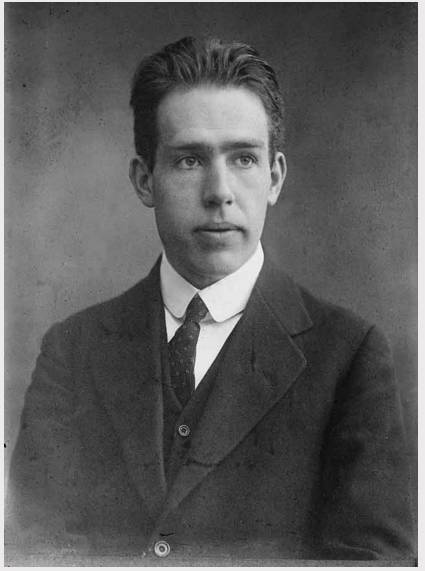

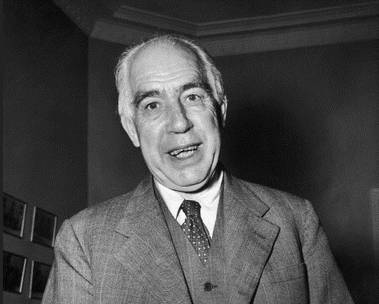

尼尔斯·亨利克·戴维·玻尔(Niels Henrik David Bohr,1885~1962)

1885年,玻尔生于丹麦的哥本哈根,父亲是哥本哈根大学的生理学教授,母亲出身于一个富有的犹太人家庭,波尔还有一个弟弟

(后来成为了剑桥大学的数学教授)

。

父亲为两个儿子的教育可谓是

操碎了心

,他经常约一大堆朋友来到家里,一起讨论关于科学、

哲学、文化甚至是政治的一些有趣的问题,希望在这样的熏陶下,儿子们能从小就热爱自然科学。

除此之外,父亲也十分重视儿子的体质,培养他们的体育兴趣。

从童年时代开始,波尔就是一个

优等生

,做事专心,成绩一直名列前茅,特别是数学和物理。

同时,波尔爱好足球、

兵兵球、帆船和滑雪等,他和弟弟从少年时代就成为了著名足球运动员,后来还打进了国家队,两兄弟

(一个主力门将,一个主力前锋)

称霸丹麦足坛

。

1908年,波尔兄弟作为丹麦国家代表队去参加了伦敦奥运会,不过,非常遗憾的是,哥哥波尔只能作为后补,没有上场。而弟弟作为主力前锋,

为丹麦夺得了

足球银牌

。

至于波尔为什么被列为后补,估计是因为他之前参加的一场

战特维达队的比赛中不够专心,

德国人外围远射时,波尔却倚在门柱边思考数学题,赛后,人们发现,

这个门柱被写满了各种公式。。。

波尔除了学习成绩好,体育好,动手能力也是极强的。

父亲为了培养波尔的动手能力,为他购置了车床和工具。波尔很快就熟练地掌握了金工技术,并且会动手修理一切损坏了的东西,比如家里的钟表或自行车。

(

学习成绩好,体育又好,还心灵手巧!

)

学习成绩好,体育又好,还心灵手巧!

)

1903年,波尔中学毕业,以优异的成绩考入

哥本哈根大学数学和自然科学系,

专攻物理

。

其实,后来成为享誉世界的物理学家的波尔常常

调侃

说:后悔放弃足球而选择入了物理这个坑。

刚开始,波尔沉迷实验,总是待在学校实验室做实验。后来,丹麦皇家科学院举办了一次优秀论文竞赛,波尔

以有关水的表面张力的论文获得金奖以及一笔助学金,也正是有了这笔奖学金,波尔后来才有机会去到剑桥大学的

卡文迪许实验室

深造。

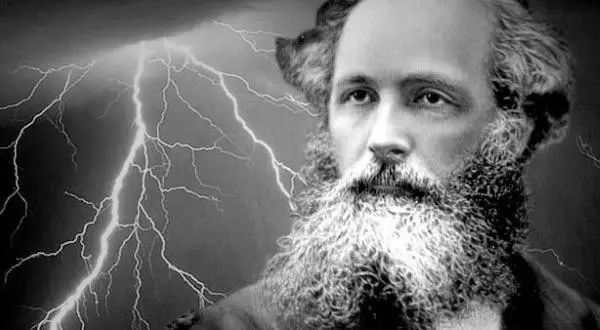

卡文迪许实验室创建人麦克斯韦(

传送门

)

1911年,波尔获得

哥本哈根大学哲学博士学位,随后便去到英国剑桥,跟着当时最有权威的物理学家

汤姆逊

(Thomson,Joseph John)

学习。

汤姆逊

就像很多的天才一样,波尔

与汤姆逊的第一次见面就

直言不畏

,指出了汤姆逊的一篇论文的错误之处。按照惯例,应该是如下剧情:

然而,汤姆逊表示有点

介意

波尔如此年少轻狂,因此并没有重视对波尔的指导。

波尔也觉得他跟汤姆逊谈不来,便

转而去到了曼彻斯特大学的卢瑟福实验室,从此与卢瑟福结下了深厚的友谊。

桃李满天下的卢瑟福(Ernest Rutherford)

虽然波尔仅仅在卢瑟福实验室工作了4个多月,但是收获却是巨大的,不仅结识了一大群青年才俊

(盖革、马考瓦、马斯登、埃万斯、拉歇尔、法扬斯、莫寒莱、海鸟希、查兑克 、达尔文等)

,还了解到当时实验室研究的最前沿的问题,更重要的是卢瑟福的个人魅力、治学方式让波尔为之折服。

1912年9月,波尔回到

哥本哈根大学担任编外副教授,开始他的教学生涯。

波尔的教学风格深受卢瑟福的影响,无论是多难理解的问题,他都会十分有耐心地给学生讲清楚,并且还会将内容讲得十分有趣。

与此同时,波尔开始研究原子辐射问题,并于1913年发表了具有划时代意义的长篇论文——

《论原子和分子的结构》

,提出了量子不连续性,成功地解释了氢原子和类氢原子的结构和性质,构建了原子结构的玻尔模型。这篇论文由卢瑟福推荐在伦敦皇家学会的《哲学杂志》分三部分发表,人称“

波尔三部曲

”。

波尔的声望越来越高,1914年波尔应邀去到

曼彻斯特大学任副教授,而到1916年,波尔正式成为哥本哈根大学物理学教授,接着在1917年,又被评选为

丹麦皇家科学院院士。

1918年,卢瑟福专门设置了一个哲学博士职务,想要邀请波尔来担任,不过,波尔正在为发展丹麦的物理学研究而努力,计划筹建哥本哈根理论物理研究所,便婉言拒绝了卢瑟福的邀请。

1920年9月,哥本哈根理论物理研究所

(即波尔研究所)

终于建成。

这个研究所吸引了无数热爱物理的年轻人以及世界知名物理学家前往。

海森堡、克拉迈尔斯、狄拉克、泡利、赫韦希、哈尔特列、朗道、派耶尔斯等无数位杰出物理学家都曾来到这里进行学术研究。

在研究所里,波尔完全没有作为领导人的架子,不会对学生们进行干涉,任由他们发挥。在这样平等、自由、团结的学术研究氛围下,很多物理学最深奥的问题都得以解决,

就这样慢慢形成了“

哥本哈根学派

”,哥本哈根大学也成为了世界主要科研中心。

而当别人问波尔是如何做到将这么多有才华的青年团结到一起的时候,波尔如此回答:“因为我不怕在年青人面前承认自己知识的不足,

不怕承认自己是傻瓜。

”

1922年,波尔因对研究原子的结构和原子的辐射所做得重大贡献而获得诺贝尔物理学奖。

而当时丹麦报纸普遍采用的标题是这样的:

《著名足球运动员尼尔斯·玻尔被授予诺贝尔奖》

。

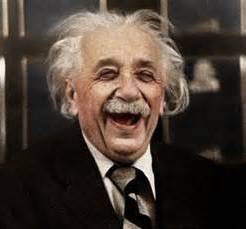

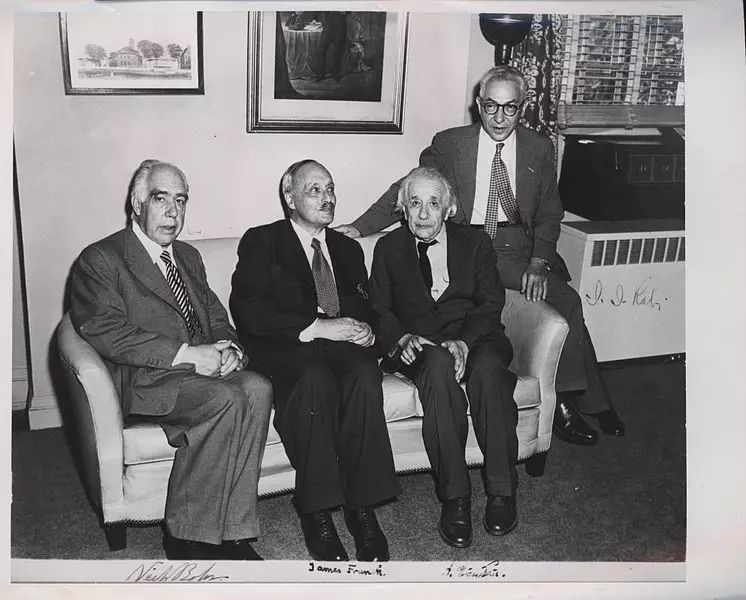

波尔与爱因斯坦相识于1920年的柏林,初次见面,相安无事。

从此以后,他们两个便围绕关于量子力学理论基础的解释问题开始了

终身论战

,只要一见面,就会

唇枪舌剑,辩论不已。而“波爱之争”的主要战场就是在

索尔维会议上

,其中十分重要的三个回合分别是在

1927 年、1930 年以及1935年的索尔维会议上。

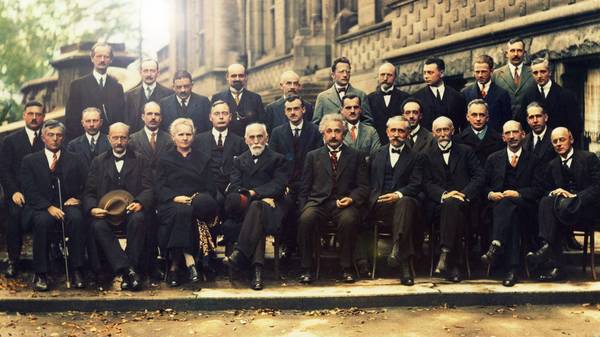

在1927年的第五届索尔维会议上,众星云集,可谓是前无古人后无来者的物理盛会。

爱因斯坦

举着相对论大旗,

头顶光电效应的光环,

玻尔

高举着他的“氢原子模型”,玻恩口口声声念叨着“概率”,德布罗意骑着他的“波”,康普顿西装上印着“效应”二字,狄拉克夹着一个“算符”,薛定谔挎着他的“方程”,身后还藏了一只不死不活的“猫”,布拉格手提“晶体结构”模型,海森伯和他的同窗好友泡利形影不离,两人分别握着“不确定原理”和“不相容原理”,埃伦费斯特也紧握他的“浸渐原理”大招牌,还有居里夫人“

镭和钋

”、

洛伦兹的“变换”、普朗克的“常数”、朗之万的“原子论”、威耳逊的“云雾室”等等。

这次会议分成两派,一派是以爱因斯坦为首的理论物理学家

(

薛定谔、德布罗意等

)

,一派是波尔掌门的哥本哈根学派

(海森堡、泡利等)

,两边人数、实力旗鼓相当。

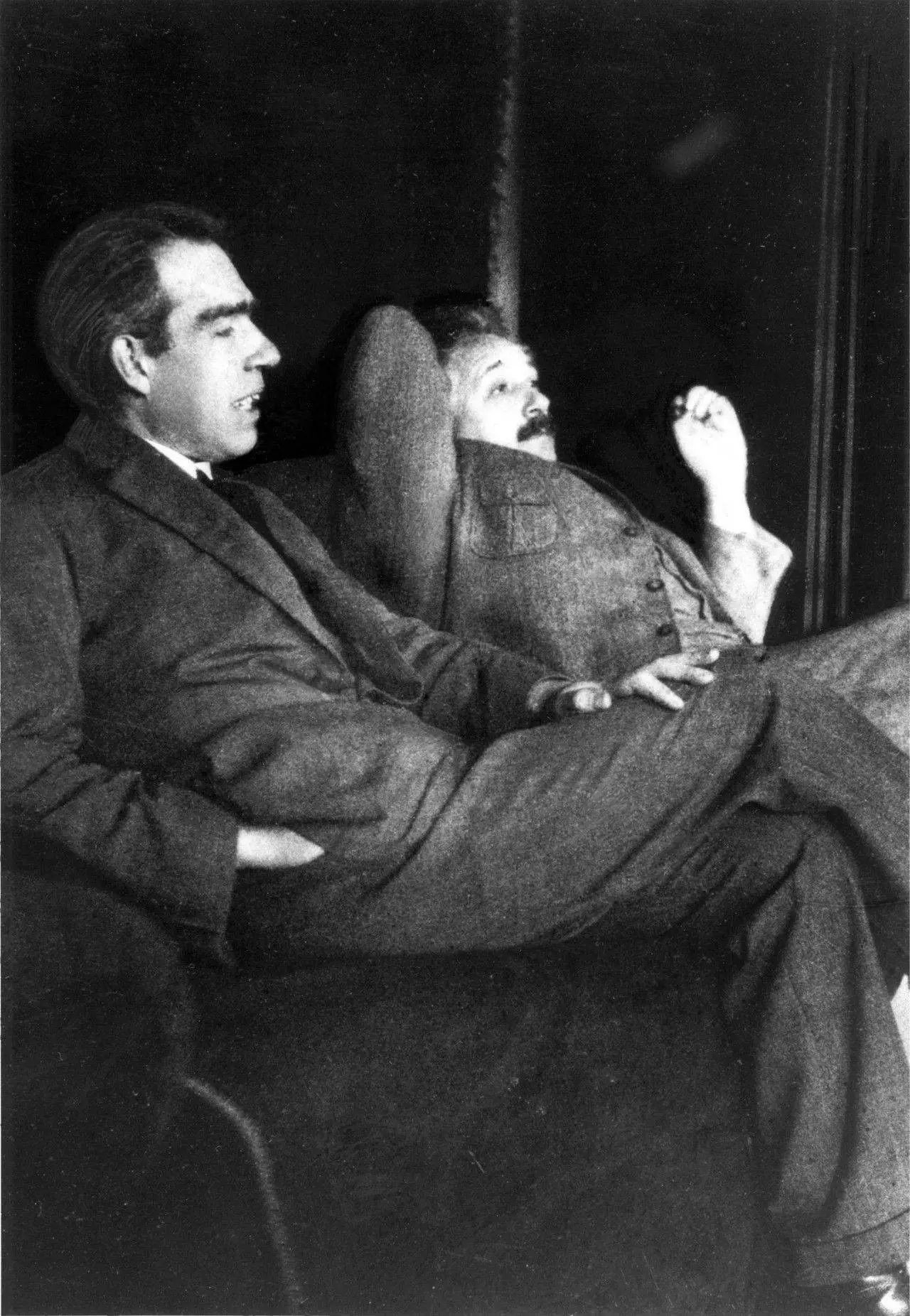

海森堡提出的不确定原理被认为是物理学的一个基本定律,而在这次索尔维会议上,波尔基于不确定原理作出了大胆的推论:粒子运动的轨迹是不确定的。

波尔认为在原子世界测量会影响到被测物体。“关键一点在于我们无法分清所看到的到底是原子本身的行为,还是原子与测量仪器之间的作用,在观察存在的伟大舞台上,我们既是观众,又是演员。”

波尔的这个推论就像一个重磅炸弹,完全颠覆了

传统物理关于“实在”的认识,立即在物理界引起了

轩然大波。

然而,爱因斯坦完全不认同海森堡的不确定原理,他认为一个完备的物理理论

应该具有确定性、实在性和局域性。

于是,对于波尔的推论,爱因斯坦麻马上

举了一个α 射线粒子的例子来

反击:“很抱歉,我没有深入研究过量子力学,不过,我还是愿意谈谈一般性的看法。”

不过,很快,波尔就会想出了另一个例子来证明爱因斯坦所举的例子与他的推论并不矛盾。

在1930年的第六届索尔维会议上,爱因斯坦提出了著名的思想实验——

光子盒

。在这个实验里,时间和能量可以做到同时准确测量,因此,不确定原理是不成立的。

波尔也不甘落后,在第二天就通过爱因斯坦自己的相对论证明了这一个思想实验是有缺陷的。

这时,尽管爱因斯坦有被波尔震惊到,但还是“

嘴硬

”,说:

“

量子论也许是自洽的,但却至少是不完备的!

”

不过,用爱因斯坦的广义相对论回击了光子盒实验的波尔,心里也是不踏实的,因为他自知这是自己投机取巧所得到的推论,其中还有很多严格的概念需要澄清。波尔因此一直耿耿于怀,直到1962年去世,人们发现波尔实验室的黑板上还留着爱因斯坦光子盒的图。