福

州

市

井

录

之

本期的民国奇谭故事,选自《小民报》

1936

年(民国

25

年)

4

月

7

日的「福州公案」专栏,原名为:

六旬寿母热恋廿七伟男

恶少捉奸敲诈不成被控

地检处已票传一干人证侦查

△《小民报》当日报头

只看这耸动的标题,便知其所述为一段跨年孽恋。六十岁的妇人与二十七岁的男子相恋,即便放在如今也难免遭遇非议,更何况是

1930

年代的福州。但我们今日选择这则故事,并不是为了猎奇,而是此故事背后所呈现出的时代特色。

在几千年来的宗法社会中,这样的「通奸」事件原本多由「宗族」内部解决,而当西方律法观念在城市中占据主导之后,「宗族」便失去了其曾不可动摇的合法性与主动权,在「恋爱自由」的大旗下节节败退。正如这则故事开篇所述一样。

成年男女奸通,非有亲告人不得告发,除却卖淫妇是以风流小罪过,罚他妨害风化以外,在法律上简直没甚法则的,城里的人都晓这点,又曲解自由恋爱之说,所以每况愈下,几乎弄成禽兽世界。乡村僻野古风遗存,对了处理这个秽事,有他累代相沿的老法所谓的便是,

「

社会制裁

」

一句话,现在地方法院检查处里,今天新添一宗,事实写在下面,付给社会的判断罢。

从这段文字中可看出,此社会现象在当时也颇多争议,因

「曲解自由恋爱之说」

,而导致城里

「几乎弄成禽兽世界」

,而在乡村社会却

「古风遗存」

,这种思维方式与意识形态的对立,就是本故事所发生的时代背景。

△当日报纸缩微图片

南港玉屿乡地距南屿十余里,有妇人陈谢氏,年岁只差二岁,已足六旬寿母了,以五十八的老婆子,居然于五六年以前和着同乡男子张曾梅发生关系,而且恋奸情热。这老婆子风骚之处,无消细写,而该男子年方交二十七岁,竟不惜以有用之材,伴此就木之人,实属使人百思莫解了。

有谓该男子素业打铜,家境不良,平素受她扶助,所以不惜粉身碎骨以报,所谓恋财非恋色者,言之似乎合理,若谓彼俩是具真挚的爱情,纵是如何色荒的男子,也不至为着寻觅趣味,而那个了。更以这老妇人家里有霜桔千头,年可获利五百余元,和良田十亩之资产,尤足以证前说之为近了。

故事开端,我们来认识男女主人公。男主角张曾梅,是南港玉屿乡人,以打铜为业。清朝末年至民国时期,手工铜器十分流行,使用铜器是身份与地位的象征,大户人家多置备整套铜制的锅碗瓢盆以「镇宅」,小康人家也要有几件铜器傍身。张曾梅以打铜为业,但却

「家境不良」

,看起来经济状况堪忧。

女主人公名为陈谢氏,实岁为

58

岁。陈谢氏不但家有

「良田十亩之资产」

,

而且

「家里有霜桔千头」

。

福州所产橘子称为

「

福橘

」

,自古为福州知名风物土产。陈谢氏的家乡南港历来产桔,《竹间续话》记载:

「

南港二百零八乡皆产橘

」

,陈谢氏以种植橘树

「年可获利五百余元」

,

称得上是那个年代经济独立的「富婆」了。

△乌龙江边的橘园和厂房(池志海提供图片)

这两人展开了一段跨越年龄的热恋,但双方并不认为是贪财或恋色,而是陈谢氏在生活中常常照顾生活艰难的张曾梅,两人由此产生感情。这样年龄差距比较大的恋爱,最近我们比较熟悉的,是

46

岁的女诗人余秀华与小她

14

岁的男友杨槠策的故事,两者虽然都要打破传统桎梏追求自由真爱,但张曾梅与陈谢氏付出的代价却远超后者。

老妇的家庭组织亦非常单简,儿子名宜心才卅余岁,现在从军远出,一媳林氏年廿七岁,子为不满母亲所为,已多年不归,其媳亦多在娘家,回家之日亦少。

数年以前乡人,以此秽行有玷乡里,曾由恶少年多人侦查破获,双双綑缚于房中,罚办酒席二桌,为乡里遮遮羞,而且公同约定,以后不许团聚一起,二人在这情景之下,那得不从,乃事甫冷静,仍复藕断而丝连,悄悄的又演故事,暗中再接再厉。

乡间恶少看得眼热,又于数日之前,由张炎官等十余人,重排旧军,又在谢氏家中将他曾梅抓下,勒令出款二百元买休。当时氏无现款,乃由她的夫兄张兆党出头保认,才将曾梅释放。

两人的恋情首先没有得到家庭的认可。张曾梅的年纪还没有陈谢氏儿子大,与其儿媳一样是二十七岁,这在

1930

年代的福州乡村,一定是一件让家族蒙羞的丑闻。尤其南屿玉屿的张氏一族,更是本地大族「泽江张氏」的分支。

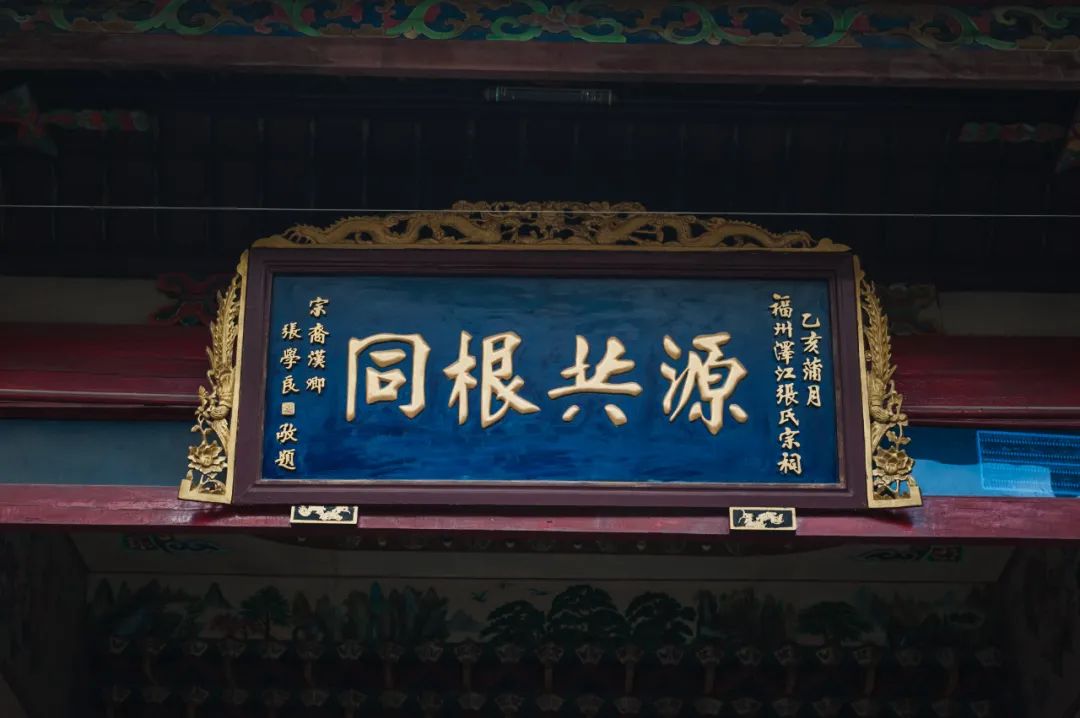

△

泽江张氏宗祠内景 林岑摄影

△

泽江张氏出自凤池张氏,也以五代闽国重臣、梁国公张睦为始祖,百忍堂为其堂号 林岑摄影

泽江张氏自北宋以来便代有贤能,历代出过尚书、知府以及福建民政长、国民党高级将领等显赫人物。当年泽江张氏宗祠重建之时,连远居美国的张学良将军,也以「宗裔」自称题「源共根同」匾额誌贺,一时轰动乡野。可以想见,张氏子孙中出了张曾梅这样的丑事,泽江张氏家族该是何等愤怒。

△

张学良将军题字匾额悬挂于宗祠后进 林岑摄影

△

「源共根同」匾额 林岑摄影

于是「宗族」出手了。这样的故事我们在很多电影中看到过,通奸的男女被族人抓获后,在火把的照耀下跪在祠堂前,在族长读完对他们丑事的宣判后,两人被装入猪笼沉入江中。

△「

浸猪笼」私刑

在宗族势力仍处于巅峰的年代,宗族确实有决定族人生死的权力,但在

1930

年代的福州乡村社会,我们看到这种权力已经衰落了。对此种

「有玷乡

里

」

的

「秽行」

,

主要采取的是经济处罚的方式。第一次

「罚办酒席二

桌」

,

第二次

「勒令出款二百元买休」

。

在「宗族」一方看来,对两人这样的惩戒已是十分温和了,在旧时代固有的观念中,通奸的男女在道德上已经有悖人伦,无论如何是不会进行反抗的,正如千百年来约定俗成的那样。

但大出其意料的是,张曾梅居然要逆风翻盘,寻找到了一个新时代的时髦产物——律师,来帮助其向「宗族」发起挑战。

曾梅狼狈逃回,在惊魂乍定以后,偷偷买渡晋省,托了一个律师,想法来报复,亏得律师想了「妨碍自由」四字大道理,于昨日下午,具状地方检察处控告张炎官诸人。

听说炎官那般人,本怕见官见府的,打听曾梅要告状,已惊得尿屁直流,托人反向谢氏乞休,除两百块钱不要以外,还愿备五桌酒席,偿他前次的损失。但是曾梅乘势反攻,是不肯罢手的。

一纸入公门,九牛拔不出,法院方面,已经涛传诸人,和甲长张观涛到庭以便侦查,日内老太婆扶节听讯,料想庭上问官,必然看得发呆呢。

事情出现了大反转,曾经威势汹汹的宗族势力,在

「妨碍自由」

的大旗下认怂了,

「除两百块钱不要以外,还愿备五桌酒席,偿他前次的损失」

。这个

「妨碍自由」

的辩护切入点,是张曾梅所请律师提出的,可谓切中当时社会民议的关注点,可见「律师」在1930年代的福州,已经呈现出相当职业化的特征。

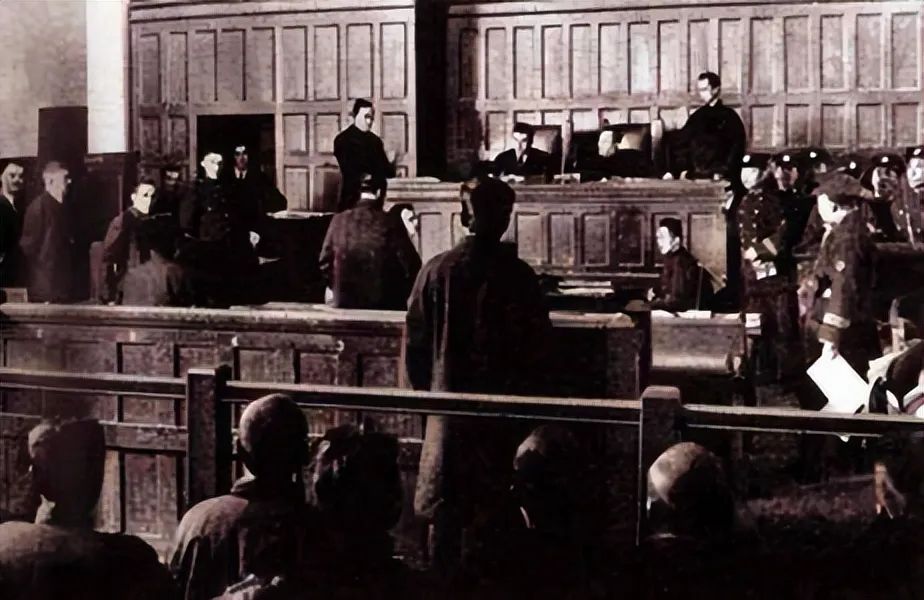

△

民国时期庭审律师辩护照片

早在民国初年,福州已开始出现律师活动,当时福州律师多是毕业于私立专科学校和公立福建学院法律专业,也有的是出洋留学学成回国操业。

1912年(民国元年)福州开业的第一批律师事务都是以个人命名,如郑作枢律师事务所、丁汉律师事务所、侯光第律师事务所等。到1933年(民国22年),福州律师的社会活动已经日渐频繁,从业人员也有所增加了。

此时的律师事务所多设在城内,主要集中在杨桥巷、宫巷、吉庇巷、文儒坊等三坊七巷附近。

大多设在私宅,有的也租用商会场所,摆设豪华,颇为气派。

到

1935

年(民国

22

年),也就是本故事发生的前一年,福州城内已有

28

家律师事务所了。

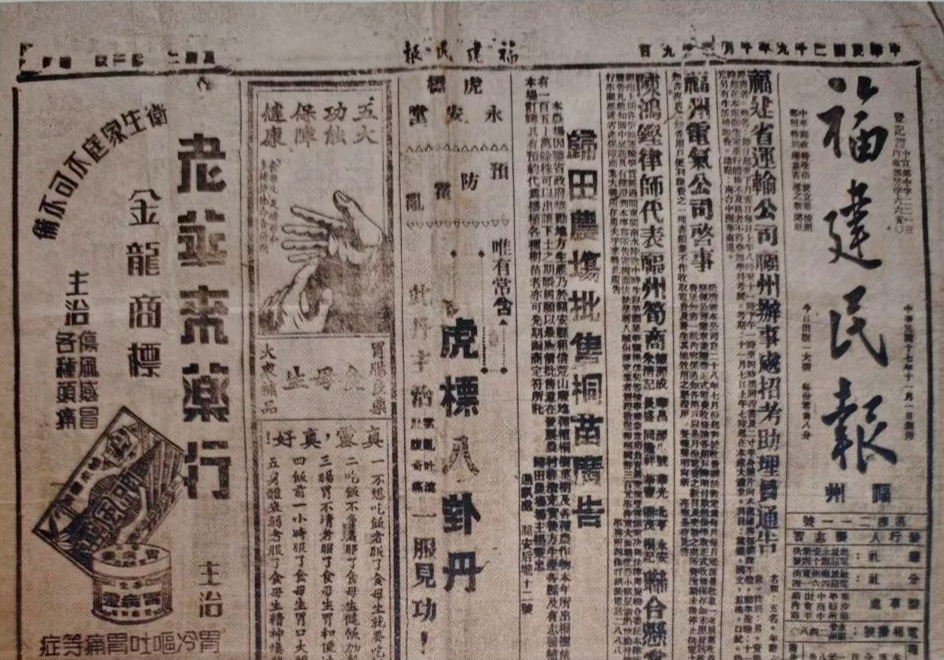

当时凡律师执业都要在地方报纸刊登执业启事,民国

23

年(

1934

年)福建高等法院通告规定,凡属关于法律广告需经登载《福建民报》始能生效。

△

《福建民报》上刊登的陈鸿铿律师的执事公告

当时福州各律师所为竞争奇招叠出,在报纸上刊登各类醒目广告。比如福州有律师所告示

「刑事案件贫不计资」

、有的声明

「离婚案件概

不承办」