计算机技术曾作为第三次浪潮中的重要组成部分推动了全球的技术进步,也在中国改革开放的创新洪流中起到先锋作用。

许多年轻人不知道,上世纪五十年代也曾有一次以计算机和自动化为中心的新技术创新紧急突击活动。

那次创新的规模甚小,但是创新的水平直追世界先进潮流,也为今日的信息化社会奠定了基础。

现在,星移斗转技术翻天覆地,只能从仅存的难得一见的极少的实物和资料去领会当年的贡献和成绩,感受前辈的追求和进取精神。

1957

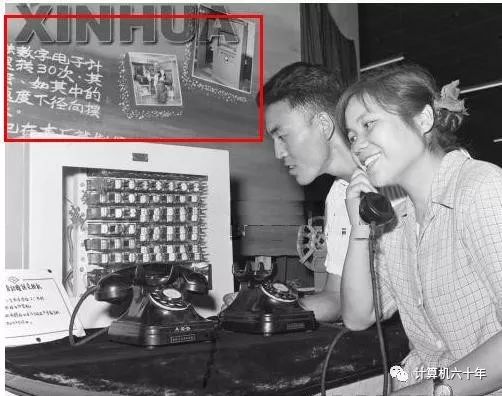

年11 月,中科院计算所和738厂合作仿制中国第一台计算机——103机。1958年7月1日,仿制成功,首次在劳动人民文化宫举办的“首都工业跃进展览会”上公布。新华社记者安康、纳一到了现场拍摄展览成果,然而,计算机的内容只有一块展板和几张照片(见附图照片上的红框),记者并不知道计算机是什么东西,只把镜头瞄准了下边的10门电话交换机。因为,738厂名为北京有线电厂,专职主要生产电话交换机。不过,从新华社发布的照片边沿上,还能看见计算机展板上的性能和生产场景照片。如果在“中国照片档案馆”里没有其他现场照片,从记忆计算机事业迈出的第一步来说,当年的记者们留下了一个大大的遗憾。

1957年7月1日,

“首都工业跃进展览会”

上的计算机资料。

红框内可以见到103计算机的主机框和职工装配照片。

首都工业跃进汇报展览会开幕

首都工业跃进汇报展览会1958年7月1日在北京劳动人民文化宫开幕。在这个展览会上,展出了全市240个单位在今年上半年试制成功的2650多种新产品。这是北京市工人阶级向党的生日献礼。

北京有线电厂总装配车间的工人试制成一台小型自动电话交换机。可以十户人家使用,取名“丰产”号。这个厂的领导上决定,将它送给北京市郊区在今年麦收中产量最高的农业社。

新华社记者安康、纳一摄

还好,我在查阅新华社的档案照片时,发现了这张照片,并且依据新闻稿得到这是中国第一次发布仿制计算机的新闻,并载入《溯源中国计算机》一书。

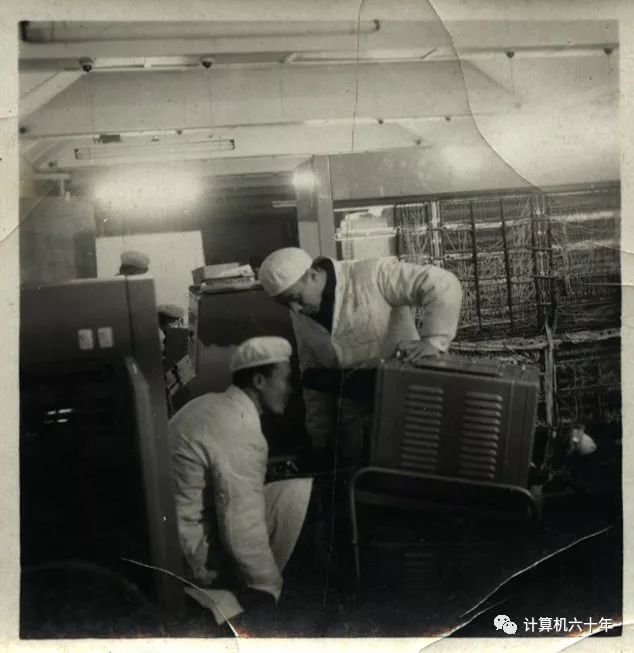

问题在于,工厂自己也没有重视这一“壮举”,明明在展板上张贴了至少两张生产计算机的场所照片,依稀可见职工在计算机机柜前边忙碌。但在文化宫展出之后,生产车间的照片不知而终。相关科技人员很长时间里一再向我表示,当时没有人到车间拍摄照片。可能那时大家一心工作,摄影师也没有“摆拍”,这一段时光就淹没在历史的波涛中。

当年的遗憾,一个是没有安排摄影;即使拍照了,也没有认真存档保留。无论是生产车间和参与人员,甚至是企业开工典礼,都没有专门保留影视资料,现存的几张酒仙桥工业区企业开工典礼照片,也有损坏。到了要筹建“计算机博物馆”时,才为当年领导的疏忽而深感遗憾。

1959

年,国庆十周年,计算所的游行队伍制作了104机的模型,游行队伍簇拥着模型走过天安门广场,这是高层确定的向世界展现计算机科研进程的动作,国家领导和外宾们都看见了中国的这一重大进步。奇怪的是,几十年来上百位当事人没有一人回忆,没有发现制作模型的经办人,也没有历史照片。幸好,新闻电影制片厂的纪录片,留下了这个片断。而且由江苏省的《华罗庚》制作组,找到了这一影视片断。

顺便说一下,当年金日成、胡志明都在天安门上,很快朝鲜人就向中科院计算所索要计算机图纸,后来中国援助朝鲜的电子计算机就送到了朝鲜。包括平壤地铁的控制计算机也是738厂生产的。

1959年,中科院计算所参加国庆十周年游行队伍的影像。

1959年,中科院计算所参加国庆十周年游行队伍的影像。

1957年秋,计算技术究所的知名科学家,曾分批到738厂考察,判断电话机厂有没有生产计算机的条件,但是厂、所都没有留下工作照片,也没有见到一篇记录,从工厂人员的口述才知道这一史实。现在能够看到的只是迎送苏联专家的照片,有的还详细列举了专家的姓名,当然这也是宝贵的历史见证。

天津计算机厂生产多年军用为主的电子计算机,功绩赫赫。他们的计算机主机和外部设备累计可以排列一里多地,但是工厂的诸多产品、车间、生产人员、工厂领导,甚至是工厂大门都没有找到老照片。随着工厂拆迁,场地转移成为房地产

当年,还有许多作出卓越贡献的工厂,上海无线电十三厂、北京计算机三厂、南京前线无线电厂、贵州凯里的830厂、苏州计算机厂等等,也都少见计算机和外部设备的照片与工作总结。

早期计算机的内存是“磁芯存储器”,但是数以千计的存储器,仅见到北京计算机三厂保留的王宝田厂长检查调试“下雨”的照片。

现在,惟一的办法是动员所有的前辈和他们的后人,寻找历史资料,可能有的人们认为没有价值的材料,正好记载了一项计算机的进程。

公众号《计算机六十年》文章推荐:

西军电的专业和前两台计算机

吴立人院长受命创建成都电讯工程学院

北京航空学院计算机从专业到系

“

漫谈计算机

”

和吴几康先生

赵忠尧先生和近代物理所

北大计算机创始人张世龙的沉浮

许孔时:温文儒雅,博闻强记

跨洋寻觅周寿宪的人生数据

第一台计算机和张梓昌

莫根生:一位百岁老人的计算机历程

康继昌让计算机上天飞翔

乌家培:见证计算机和信息经济

张绮霞:目光清澈的女程序员

哈工大计算机专业50年庆典的价值

中国信息化是何时开始的?

在华罗庚家里作出的决定

从原子弹到计算机的华罗庚

钱学森举足轻重的发言决策计算机

做计算机靠苏联还是自己动手?

中国人走上数字大道六十年

中国人是什么时候知道计算机的?

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机:不断跨越的六十年

中国人是什么时候知道电子计算机的?

计算机和全国军工企业质量整顿

向集成电路计算机进军的回顾

外部设备因用户需求才有系统地位

薛暮桥的统计机械化和自动化

中国计算数学的起步

电话专业为计算机事业挑大梁

胡建平:

不断创新的计算机人生

长途迁徙历经磨难的几个计算机专业

中国重点高校计算机专业的起源

新中国赴苏公派计算机留学生

朱鹏举的赴苏留学记忆

计算机训练班堪比黄埔,开创教育新模式

谁是最先填报计算机志愿的人?

感恩科大:计算数学的航空岁月

人民大学:开创信息专业先河

靳进善:工农兵结缘计算机

培育计算机人才训练班建奇功

最早与计算机合影的中国人

在系列机上自主开发数据库

中科院早期人事工资趣谈

在华罗庚家里作出的决定

中科院计算技术研究所筹委会隆重成立

第一个计算机组在物理所

酒仙桥电子基地拔地而起

东西南北和上天的计算技术研究所

北京理工大学计算机创业前后

杭州将建设亚洲第一座计算机博物馆

软件技术:从研究室争论研究所

上海交通大学计算机专业的“运动战”

计算机事业的开拓者——王正

为十二大计票的宽行汉字针型打印机

15所与防空指挥自动化系统

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机技术情报的编辑出版记载着产业进程

哈军工研制441-B

Ⅲ

:

任连仲口述

兵器试验中心数字弹道的传奇

打算盘的士兵和向计算机的过渡

胡守仁:

一辈子当兵(雷达\计算机)

国防工业老战士——李庄

在系列计算机上自主开发数据库

最早与计算机合影的中国人

国家荣誉:

康鹏电路和“发明证书

电信“可视图文”生不逢时

昙花一现的“图文电视”

纪念“天降大任”的虞浦帆先生

兵器试验中心数字弹道的传奇

甘鸿:

记忆是电脑的灵魂(全)

中科院计算所为何筹备了三年?