CICS

欢迎点击上方“复旦大学信息与传播研究中心”订阅本公众号。

学术信息速递 | 新报刊(媒介)史书写

本期,我们推送孙藜教授的《真实性的媒介化生成:近代中国都市现代性中的图像实践——以报刊新闻摄影为中心》一文摘要。文章从“真实是新闻的生命”这一人所周知的隐喻出发,将“真实”这一新闻业不言而喻、近乎“透明”的观念放回到它的“肉身”、放回其历史的“生命”中,在“近代中国”这一东西方相遇、相融加速的时空语境下,从图像实践的面向考察了其媒介化生成的历史样貌。

真实性的媒介化生成:

近代中国都市现代性中的图像实践

——以报刊新闻摄影为中心

(摘要)

孙 藜

本文从“真实是新闻的生命”这一人所周知的隐喻出发,将“真实”这一新闻业不言而喻、近乎“透明”的观念放回到它的“肉身”、放回其历史的“生命”中,在“近代中国”这一东西方相遇、相融加速的时空语境下,从图像实践的面向考察了其媒介化生成的历史样貌。

在一般意义上,本文采取马丁·塞尔(2008)关于媒介与真实性关系的立场:“真实性是这样的传媒构建,通过它,像实在这样的东西才对我们或对总有某些人来说被给予,或是通达的。实在性不是作为构建,而是只有依靠传媒构建才被给予的”。按此进路来理解,首先,“新闻”就既不是对外部现实的简单反映,也非纯粹对现实的建构,而是人类存在中一种特定的对外部实在性的“通达”,这种“通达”把人的感知与环境联结起来,更准确地说,“新闻”作为广义的符号之一种,“既是人类意识的组成部分,同时也是衔接主客体的组成部分”,通过它,“人类不仅适应实在,而且与实在相互作用”(延森,2012)。其次,这种“通达”或“给予”需要仔细审辨媒介在其中的构成性,媒介不同或者媒介间组合关系的差异,就会带来不同的“通达”,不同的“通达”也就意味着不同的实在与感受,而“感知改变,概念也跟着改变”(德布雷,2014)。对“新闻真实性”这样的概念,亦当作如是观。

近代中国新闻摄影所引发的“真实”的变化,是在“图画”的传统中得以定位的。大体到宋代,伴随“文人画”的兴起,“写真”与“写意”二者分流,画士趋向写意,而肖像之事则由画工来担当。与传统社会“士农工商”的等级结构相一致,不求工细形似,只求以精炼之笔勾勒对象神态、书写自身情趣的文人画,连带它的审美趣味,高居于“写真”之上,所谓“绘画之究竟在神韵,不在形似,在表现情感,不在移写实物,在能超于象外,神与造物者游,不在拘泥形迹专事技巧”,“工匠应事实之制作,未免板重,故近俗;士夫随性灵而描写,兢兢于兴趣,故近雅。”

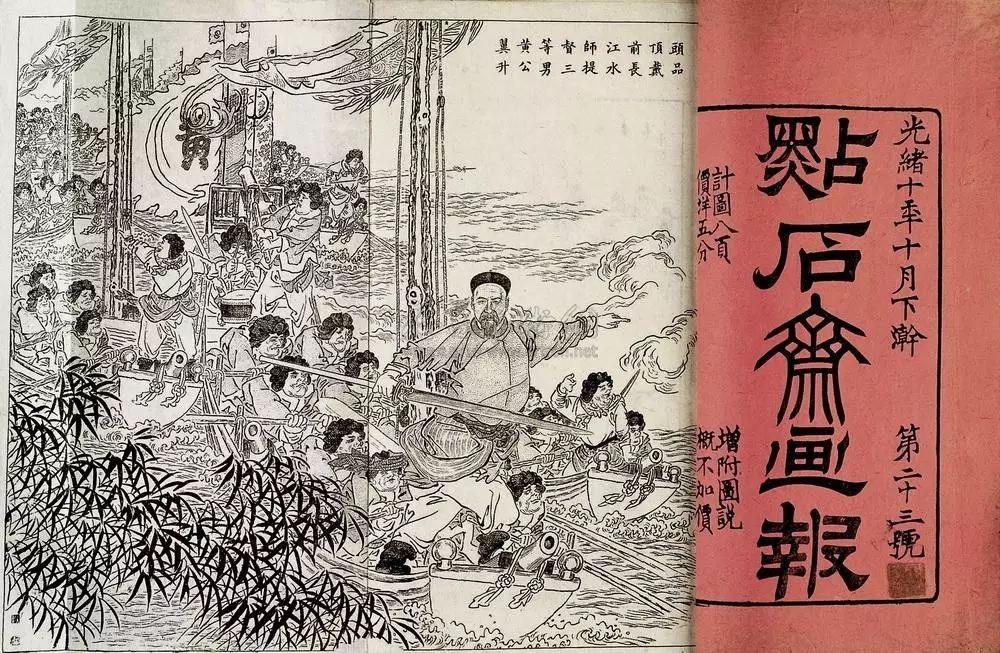

以《点石斋画报》“新闻画”为代表的晚清画报实践,首先对这种价值等级序列发起挑战,明确批评中国文人画重笔墨神韵而不求形似,称“此种笔墨,非不多天地造化之妙,然究为文士玩好之物,而非有裨于实用也”(见所见斋,1898)。所谓“实用”,即模仿“画报盛行泰西,盖取各馆新闻事迹之颖异者,或新出一器,乍见一物,皆为绘图缀说”。它既不同于“文人画”传统中将对现实事物的“传移模写”视为“画家末事”(曹意强等,2007),也不同于中国传统“叙事画”的题材以人物、佛道、鬼神和风俗为主(孟久丽,2014),它所追求的也不是要将感受或想象力带入或雅或俗“超于象外”的神游,而是要面向现实、迎面当下的社会生活,通过对新器物或新鲜事的如实描写,“以征阅者之信”。

报刊新闻摄影延续了“新闻画”的写实主义,并以自身技术特性修正着“新闻画”对外部世界的呈现方式,以一种新的通达将“新闻”带入到“真实性”的新境地。伴随“新技术”照相机的小型化,20世纪初叶中国的新闻照片的拍摄者们已能够在“任一发生事变的所在随意拍取照片”,新的制版和印刷技术,也有可能快速地将事件以图像方式传播至广泛的城市人群中,由此而来对“照片”与“图画”的区别,显示着新媒介带来的主客观的调整,“照片为客观的、实体的,图画为主观的、造作的表现耳。”

新闻摄影在将“现实”“客观化”过程中那种近乎“透明化”的“再现风格”,带来了人们与外部世界、主观与客观关系的重组。它一方面将晚清“新闻画”带来的图像“写实主义”推向极致,“外部世界”以透明化方式获得了新的权威;同时以摄影机械为支撑的“新闻真实性”,重塑了“新闻画”中存留着的“书画同源”、“志奇志怪”等再现风格和叙事传统,挫败了与中国绘画传统相呼应的“想象力对世界的凌驾”,最终形成了图文分离、两种“信息”共存(罗兰·巴特,2007)的新闻叙事样式,由此成为人们调整自身“主观”感受、也是面向现实想象、建构新交往关系的内在理据。

新闻摄影与报刊在近代中国相结合的贡献就在于,它极大地推动了作为“事实”的外部世界的权威,并由此推动着社会政治交往围绕这般“事实”而非“伦理推论”展开。在近代中国报刊新闻摄影上所展开的“启蒙”,就不再如“新闻画”般有意无意地回到道德训诫,而是围绕着“现实”展示出一种民众、知识人与“政治清明”想象之间的新型关系。报刊新闻摄影由此为那些掌握着这一技术的人或组织带来了新的地位与政治权力,而以“真相”命名,也为借助这一媒介手段“操弄”运作“现实”的实践,提供了内在的合法性支撑。新闻摄影的真实性,与新闻从业者追求客观与独立,以监督政府、服务公众为自身使命,彼此呼应,这与新文化运动时期邵飘萍等人所推崇和引介的西方新闻学思潮也正一脉相承。

“新闻真实性”这种媒介化生成与演化,与近代中国都市日常生活的演变是同一历史进程。“写实主义”的兴起,实为晚清城市进入到现代世界网络之后的必然。层出不穷的“新器”,因报刊传播而来的“中外情形”“颖异事迹”,都在侵夺着城市人的视听,也形成了一种理解这种新变动的迫切需求。而时人之所以将将画报、摄影与“启蒙”相联,正源于“现实主义假设的对外部世界的冷静观察,由此便显现为一种内在的搏斗,使思想摆脱对传统的依赖。”而在近代中国城市语境下的这种“内在搏斗”,很大程度上并非以“理性言说”方式实现的,而与城市“闲言”对“日常此在进行领会和解释”(海德格尔语)息息相关。

同时,巨大的异质性,在近代中国的城市中、也在媒介的影像中共存。城市中的行走者、摄影报刊的观看者,他们的目光都会在这些不同的“现实”中穿越,他们的感受或自我也会在这些不同的位置间转换或摇摆。当报刊摄影等媒介成为城市人日常生活中的重要关系纽带之后,对什么是“真实”、何为“现实”之定义的争夺,同时也是对特定媒介实践的控制,就成为一种重要权力。等到权力斗争加剧、对何为“真实的城市”的争夺日趋激烈,及至1930年代晚期和40年代早期,“在一种非此即彼的身份认同政治中”,那种因“来回摇摆”而形成的“分裂的主体性位置”,已不再可能。“新闻真实性”的言说与实践,也渐次更换为新的场景和新的话语方式。

作者简介:

孙藜,上海政法学院文学与传媒学院教授,复旦大学信息与传播研究中心 “新报刊(媒介)史书写”研究团队成员。

[版权声明]

本篇文章发表于《学术研究》2017年第6期。

本文由作者授权发布,

未经许可,请勿转载(个人转载不在版权限制之内)。如公开出版机构需转载使用,请联系刊发杂志及作者本人获得授权。

[引用格式]

孙藜.(2017) .真实性的媒介化生成:近代中国都市现代性中的图像实践——以报刊新闻摄影为中心.

学术研究

(6), 167-176.

想了解更多精彩内容?请点击右上方菜单选择“查看公众号”并进入“

查看历史消息

”。