前一阵,白先勇先生在豆瓣上讲《红楼梦》,引起了很多网友围观。

鱼叔一下子就想起,曾经给你们安利过根据白先生小说改编的两部电视剧。

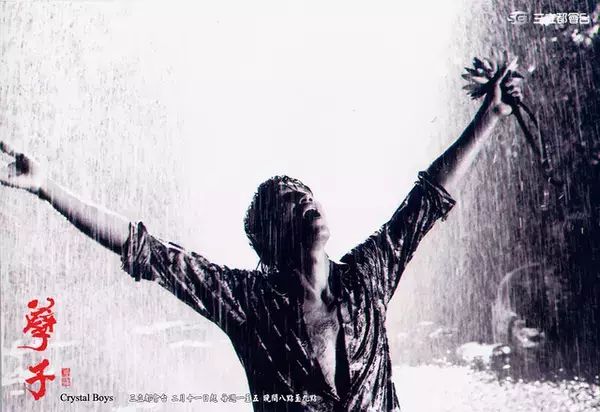

描写同志群体的

《孽子》

。

描写1945年代空军爱情故事的

《一把青》

。

其实,台湾还有很多

文学大家

。

有趣的灵魂太少?那是你书读的太少。

今天就给大家介绍一套纪录片——

他们在岛屿写作

这是介绍台湾文学大家的系列纪录片。

最初2011年制作的有6部。

分别是:

以

林海音

为主题的《两地》;

以

周梦蝶

为主题的《化城再来人》;

以

余光中

为主题的《逍遥游》;

以

郑愁予

为主题的《如雾起时》;

以

王文兴

为主题的《寻找背海的人》;

以

杨牧

为主题的《朝向一首诗的完成》。

2014年到15年,又增加了7部。

每一部都取得了不错的分数,可看过的人却寥寥无几。

今天,鱼叔就来重点推荐下其中一部——

他们在岛屿写作:姹紫嫣红开遍

这是一部关于白先勇一生著作和事业的纪录片。

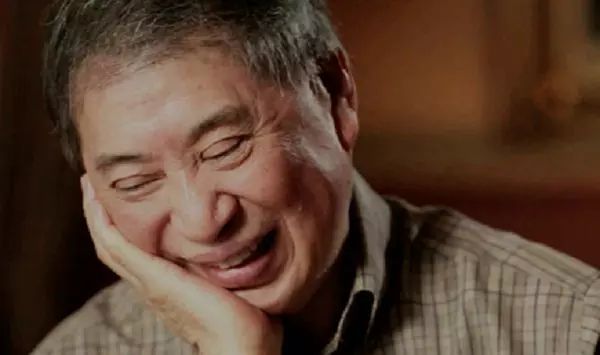

“文学是我一生中第一个志业。”

一听白先生的第一句话,很多怀有文艺梦想的人就要泪目了。

多少人能够说出这句话,把文学当成是一生的志业。

白先勇自述,他的一生对于一些人物,对于一些

被流放的边缘人

,有一种心理上的

认同,和

同情

。

曾经,法国《解放报》做过一个采访,问世界各地的知名作家:

你为什么写作。

白先勇说:

我写作,因为我希望把人类心灵那种无言的痛楚,转换成文字

。

他真的做到了。

正是因为他对人类心灵痛楚的同情、共情,才让他能创作出一部部打动人心的作品。

这样的想法,跟他的毕生经历有关。

1937年,白先勇出生在

广西桂林

。

桂林是他的根,对他的影响有多大,就不多说了。

只说一个细节。

当他成为一位白发苍苍的老人之后,受邀回到桂林。

他一顿三餐外加宵夜必须要吃

桂林米粉

,正常人吃二两就能饱了,他要吃三两。

吃完还不过瘾,还要再加一碗。

别人都怕他撑坏了。

他却说,

乡愁是填不满的

。

桂林米粉的味道,是他记忆中童年的味道。

1947年,他才十岁,在上海养病。

生肺病的四年时间,他

完全独处,与世隔绝

。因为怕他传染给家里其他孩子。

那时候,他觉得自己被

打入冷宫

。

正是因为自己

有过病痛,有过孤独,有过与世隔绝的苦楚

,所以他从小就非常

敏感

。

对别人内心的痛楚更敏感,感受力更强。

他说,那个时候开始就喜欢做一些不切实际的、浪漫的梦。

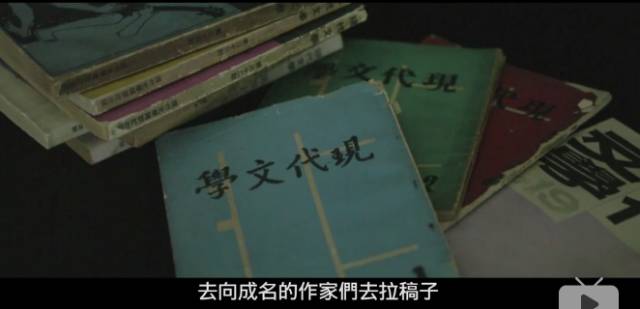

上大学时,他跟几个同学

办文学杂

志

,内容以新、以善、以真为主,取名为《现代文学》。

好像要自己弄个五四运动出来。

当时办杂志,一群穷学生向成名作家约稿,很难。

小说数量不够怎么办呢,白先勇就自己写几篇,所以才用两个笔名。

《玉卿嫂》、《月梦》

都是那时候的作品。

编辑写稿印刷都自己来搞,穷得不能再穷的杂志。

“明知是一件吃力不讨好的工作,明知赔钱,也在所不惜。”

现在读当时写的这些年少轻狂的字句,白先生笑到不行,

“那时候口气大得很呢,在老师前不知天高地厚。”

台湾戒严时代,气氛比较

保守和肃杀

。

但是还有一个小空间,给文青发挥余地,所以

文学是他们安身立命的寄托。

那时候他们说自己

是“迷你文艺复兴”

。

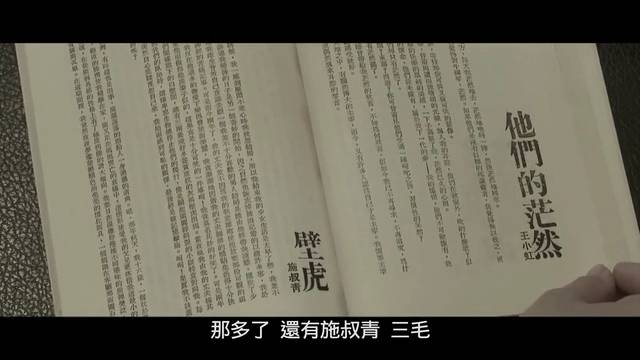

很多后来有名的年轻人,都曾在这个杂志上发表过,包括

施叔青、三毛

等等。

当时办杂志,

以文会友

,交了一堆朋友。

现在想想,白先勇说这是自己在

文学上做的最有意义的事

。

1963年,母亲去世,他就要到美国去念大学,课业又重。

那一年是

极为沉重的一年

。

他大病一场,胃出血,差点死过去。

来到美国之后,就开始创作

《台北人》和《纽约客》

。

《台北人》是一本合传,有将军,有夫人,也有普通老百姓。

从南京迁到台北的这些人,他要写的是这样一群人:

金大班、尹雪艳、朱青、钱夫人。。。

看起来好像是个人命运,但其实是时代命运。

人们飘零之后,就会寻找一个归属,精神归属。

他记录下了时代变迁下这些人的飘零,在小说中收容了这些人的苦痛和灵魂。

即便到了美国,他也没有停止对《现代文学》的关注。

杂志缺钱经营,他就把自己的薪水、房子、稿子全都搭进去。

《现代文学》停刊几年之后的复刊,对他来说有很大意义。

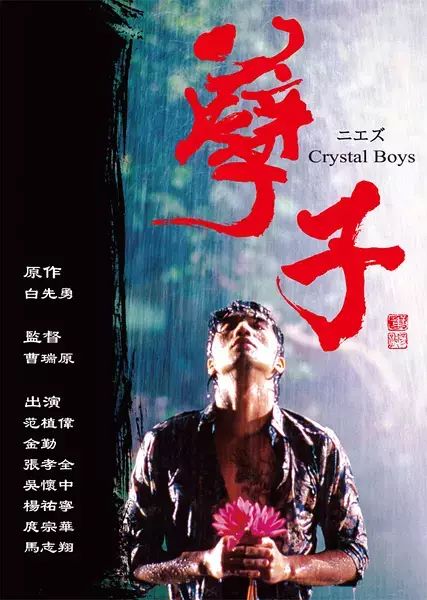

复刊之后的一个重大成就,就是逼着白先勇把

《孽子》

写出来。

在他的好友看来,《孽子》的最大成就,就是可以认同台湾也能开展出另外一个东西来,可以代表

岛上的生命力

。

《孽子》改编的电视剧,鱼叔之前推荐过。

与现在比,在三十年前的社会,

同志还是个社会禁忌

。

但是,白先勇说,他写的是同志题材,但更重要的是

同性恋的人

,人字很要紧。

父子、母子、兄弟、爱人之间的情感,这才构成一个人。

当失去家园之后,他们寻找一个立锥之地。

精神上的和肉体上的。

有时候一点点的相濡以沫,就是人生的一点温暖。

他的老朋友以前问他,你想干什么啊。

他说想

开孤儿院

。

写了《孽子》之后,他朋友说,你的这部作品就是一座孤儿院。

同志被父亲、被家庭、被社会、被父权性的象征机构放逐,他们精神上变成孤儿。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。

能够使得天下苍生有所庇护,容纳不为社会所容之人。

他在《孽子》中,为这些人提供了精神上的庇护所。

在拍《孽子》电视剧之前,也是经历了很多周折。

当时公共电视正好要拍这部剧,但这个提议就遭到了怀疑,

又是公视,又是八点档,

这么敏感的题材能行吗?

但是在播放过程中,有一个家长打电话到电视台,问可不可以加一个字幕。

他说终于明白了自己的儿子,希望他能看到这个快回家。

看了他的作品,更多的人明白了、理解了自己原先不曾理解的人事物,这是一种莫大的收获。

白先勇一直为他人提供心灵上的庇护所。

但是,当别人问他,你的家乡是哪里。

白先勇一下子答不上来。

因为他出生在广西桂林人,但很小就出来了,在台湾也住过一阵子,后来在美国住了很久。

他认为,家乡不是地理位置上的,而是精神意义上的。

他说,

自己的家乡是中国传统文化

。因为一说中国传统文化,就觉得好像回家了。

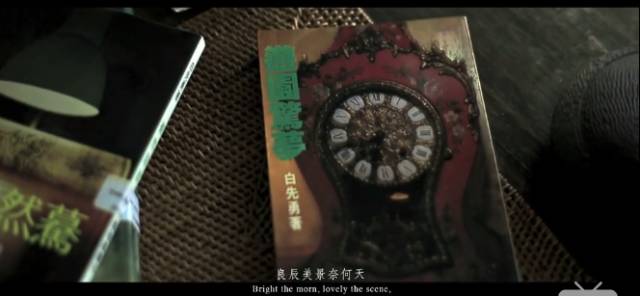

他对于昆曲的喜欢,就是如此。

他二十七八岁的时候,改写

《游园惊梦》

,第一次把昆曲搬上舞台。

后来,就一发不可收拾。

又做了

青春版《牡丹亭》

,开始公映。

十年后再回头看这一路走来的过程,他觉得还算做出了点成绩。

很多人对他的做法打个问号,《牡丹亭》里的爱情那么缓慢,现在年轻人真的会喜欢?

他很笃定地说,会。

因为这是我们斩不断的根。

他会做这个事情,还跟自己的经历有关。

在这之前搬一盆佛茶花的时候,突然觉得身体不适。

医生告诉他,两条血管已经堵塞了90%,立刻拉进手术室手术。

这样

大难不死

之后,他觉得是佛要他做一些更有意义的事情。

这样一来,他就动了念想。昆曲的振兴大业,他必须参与进来。

一个民族的灵魂,就在于他的文化。

而当时的昆曲中,演员老,观众老,表演方式守旧,吸引不了年轻观众。

他打破时空,用意识流的手法来写。他开始

革新

。