无论是白酒、红酒、黄酒......只要是酒精饮料,喝进肚子里,都会在人体都会产生代谢物——乙醛。

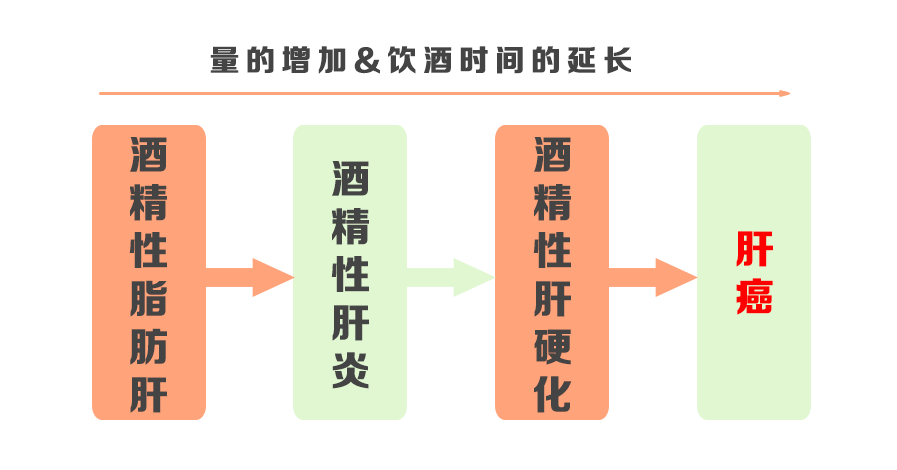

而乙醛会随着酒精摄入量增多,饮酒时间的延长,在体内大量囤积,继而对许多组织和器官,特别是肝脏,造成极大伤害。

建议:

酒精非好物,少量喝也行,最好是一滴也别沾。

别给孩子喂酒!

亲朋聚餐,有些人逗孩子玩时,会给小孩喝点酒,或是拿筷子蘸着喂。千万别这样做!

孩子脏器尚未发育成熟,酒精会对神经有抑制作用,损伤胃、肝生殖系统,甚至致命的。

研究显示,吸烟者患肺癌的危险性是不吸烟者的12倍。

此外,

日本国立癌症研究中心就“被动吸烟”的危险性表示,因被动吸烟而患肺癌的风险是没有被动吸烟者的约1.3倍。

建议:

为了家人、自身健康,不要吸烟,吸烟者也要尽快戒烟!

电子烟也“杀人”!

香烟有害健康,不少人就转吸电子烟。然而,电子烟也是烟,也含有尼古丁,加热后的尼古丁不仅让人上瘾,还会引发肺部炎症反应,并造成DNA损伤。所以,别再信电子烟无害了。

烧菜时产生的高温油烟中,含有一种叫苯并芘的致癌物,长期吸入可诱发肺组织癌变。

建议:

炒菜时,油烟机一定要开。炒完菜后,不要马上关油烟机,最好再持续运转几分钟,确保油烟完全排出。

“趁热喝”“趁热吃”,这样的话语在餐桌上经常能听到。但其实,这是一种“招癌”行为!

世界卫生组织早已发布过警告:“进食65°C以上热饮有致癌风险”。因为口腔适宜进食的温度是10~40℃,超过65℃就会烫伤黏膜。

偶尔烫伤一次,还可以自我修复,长期反复的刺激,则易引起食管粘膜癌变。

建议:

别再劝人“趁热吃”,食物上桌先放凉,待不烫口再吃。

十个口腔癌,九个嚼槟榔。早在1985年,槟榔就被世界卫生组织列为1级致癌物。

槟榔的纤维较为粗硬,容易划伤口腔黏膜,刺伤牙龈。久而久之形成慢性磨损,引起黏膜病变,就可能诱发炎症,甚至引起口腔癌。

世界上有这么一群人,他们被称为“割面人”。他们因患了口腔癌,不得已通过手术割掉嘴里的一部分,或是下颌,或是牙床,或是舌头。即使命保住了,但这样的结果也是极其痛苦的。

在此,我们呼吁:

预防口腔癌,绝不吃槟榔!

(图源/网络)

久坐不运动,不仅易致肥胖,还会使肠

道蠕动功能减弱,从而让更多的致癌物和肠黏膜接触,增加患肠癌的可能性。

建议:

所有人都应该减少久坐时间,特别是避免久坐超过90分钟,最好每30分钟就起身活动一下。

久坐后踮脚,减伤害

久坐之后踮踮脚,能预防和减轻久坐时带来的伤害。

具体做法:站立,开步,两脚与肩同宽,放松身体,脚跟慢慢抬起,并深呼吸;带小腿肌肉紧绷,上体竖直,双脚抬到不能再抬的时候,屏住呼吸坚持几秒钟,然后双脚下落并吐气。

憋尿会损伤括约肌,导致尿路感染、膀胱感染,甚至尿失禁等。同时,尿液中的有毒物质若不能及时排出体内,延长了尿液中致癌物质对膀胱的作用时间,容易诱发膀胱癌。

据美国科学家研究报告显示,有憋尿习惯者,患膀胱癌的可能性要比一般人高出3~5倍。

建议:

有尿就排

,别憋着!

憋尿后,别忘多喝水

如遇特殊情况,不得不憋尿。建议憋尿后除尽快将膀胱排空外,最好再补充大量水分,强迫自己多次小便。可以冲刷膀胱,避免细菌滋生。

“是药三分毒”,无论是中药、西药还是保健品都是通过肝脏、肾脏排泄。而过量食用,会增加脏腑的负担,导致肝肾损伤,甚至诱发肝癌。

据统计,目前至少有1000余种药物可引起药物性肝损伤,增加患肝癌风险。

建议:

若非医嘱,切勿胡乱服药、吃保健品。

尤其是疫情之下,不少人试图通过一些药方、补品来预防新冠肺炎,

国家卫生健康委专家组成员张伯礼早前接受采访曾表示,

不主张人人吃中药来预防。

近来炒的火热的双黄连,

也只是清热解毒的一类中药,比较偏寒,不适合一般人服用。

定期到医院进行体检、筛查。如皮肤癌、结肠癌、前列腺癌、子宫癌和乳腺癌等都可以通过自检或专业筛查及早发现,从而减少癌患病死率。

建议每年常规进行一次体检,高危人群适当增加频次,并增加针对性项目,如低剂量螺旋CT筛查肺癌、胃肠镜筛查胃肠肿瘤、TCT筛查宫颈癌等。