这周末院长去看了很多新片,其中一部就是许鞍华导演的“香港回归20周年献礼之作”——

《明月几时有》

▼

这部片的口碑可以说是褒贬不一,喜欢文艺风的朋友感动得泪流满面,不喜欢许氏风格的看到结尾都不知道自己看了些什么。

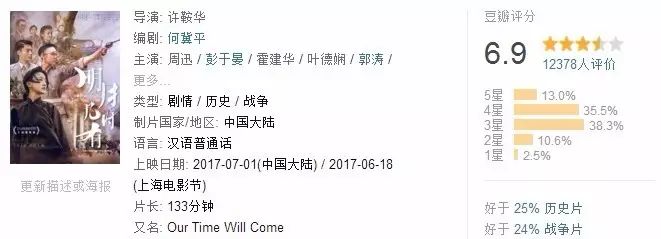

豆瓣上的评分很折中,6.9分。

不过无论好评差评,大家倒是有一个共同看法——

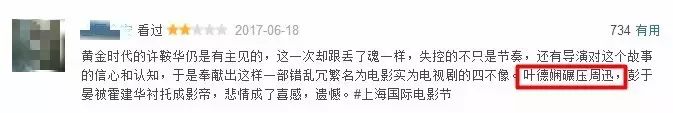

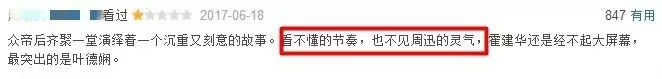

众望所归的周迅,这次演砸了。

尤其是在浑身是戏的影后叶德娴面前,毫无灵气可言。

想当初,周迅的名字也是足以拯救一部电影,哪怕是烂片的。

其实院长并不同意周迅没有演技的说法,我们客观来看一下:

她演的,本来就是历史上年仅22岁的抗日女英雄,在成为英雄之前,就是个普普通通的少女。

和所有的女孩子一样,会放生小动物、会谈恋爱、会和母亲顶嘴,在残酷的战争面前懵懵懂懂。

那为什么大家都觉得周迅演得不好呢?院长认为有两点原因:

第一,43岁的周迅演一个二十多岁的女孩,真的有些难为她了。

时间在她身上留下了痕迹,无论是眼角的细纹还是成熟的气质,这些都不是一件服装、一个马尾辫就可以掩盖的。

看到她仰着脑袋念诗,看到她低头娇羞地笑,我们的第一感觉却是:出戏。因为她离《橘子红了》中的那个小丫头太远了。

第二个原因,是导演许鞍华的锅。

她希望以冷静平淡的手法拍出抗战中小人物的日常,然后她就真的这么做了。

但历史传奇需要荡气回肠的故事。

作为最重点的人物方姑,却并没有让我们看到多少惊心动魄的桥段,也没有留下什么深刻的印象。

除了一开始懵懵懂懂地救了茅盾等一票文化人士,然后就是心很大地送了第一次传单。

只有在母亲被捕后隐忍地选择放弃营救,对着明月流泪、留下痛哭的背影这一段,让我们看到了她爆发的演技。

除此之外,几乎没有太多亮点。

所以,与其说是周迅发挥失常,不如说是最值得塑造的人物没有达到我们的预期。

▼

但是许鞍华在另一条线上就处理得很好——那就是叶德娴饰演的方姑母亲这个角色。

许鞍华在小人物上下的功夫,被叶德娴表现得淋漓尽致,可以说如果没有她,这部电影不会有人被感动。

从影片的一开始,方姑母亲为了挽留茅盾夫妇继续租用自己的房子,本来想拿三块饼送给他们,可是微颤的手在空中停留了一秒,还是决定少给一块饼。

之后,得知了茅盾去意已决,她又立刻收回了本要送给他们的饼,还说:“这个饼你们也不吃了吧,那我就拿走了。”

活脱脱一个精打细算的小老太太。

当她听说方姑要去加入抗日游击队,她就像许许多多的父母一样着急阻拦,她说:“打日本人,多你一个不多,少你一个也不少”。

可是看到女儿毅然离去的身影,她还是追下楼去,送上一把长伞,送上也许是自己唯一值钱的金戒指。

此后,便是日复一日地在窗口踱步、不安地守望。

方姑的母亲,可以说是战时无数妇女的缩影。

她们看起来那么胆小,那么脆弱。

我们以为她们除了柴米油盐什么都不懂,以为她们只是以寻常小市民的心守着自家屋檐底下的一方安隅。

我们以为她们对日本人最大的抵抗,就是在他们抢花姑娘时赶紧吹灭自家的煤油灯,然后暗骂一句“禽兽”。

但是到了最后——方姑妈妈和传递情报的小姑娘一起被捕。

面对即将来临的严刑拷打,她声音发颤,却还是冷静地叮嘱身边的小姑娘:“千万不要说你认识我。”

她头脑清晰得不像个寻常人。为革命牺牲,显然已经在这个普通妇女的心里演练了上千遍。

“不疼,没有生第一胎那么疼。”她安慰着旁人。

院长觉得,也只有女性导演才能拍出这样的话。

我们习惯于膜拜抛头颅洒热血的男性式英雄,却往往忽略了女性经历劫难还顽强生存的意志力。

你看,连生孩子的疼都熬过来了,我们觉得最软弱、最予以轻视的女性,远远比你想象的要强大得多。

▼

与其说《明月几时有》是一部香港小人物的抗战史,不如说它更像是一部民间抗日女性的传奇史。

院长觉得在许鞍华细腻的表现手法下,女性带来的冲击远远超过了霍建华饰演的潜伏者、彭于晏饰演的短刀队队长,甚至超过了影片本身。

无论是爱贪小便宜,但面对日军严刑咬牙不说一个字的方姑母亲。

还是戏份波澜不惊,但贯穿了整个抗日生涯的方姑。

或者是小小年纪就冒着生命危险送情报的小姑娘、潜伏在日本方面传递信息的打字员、药店抢救伤员的老板娘——

这些微弱但不消亡的力量,就像在黑夜里闪耀着的坚韧的光芒。

什么是英雄?这群人就是英雄。

这样的英雄我们有千千万万个,从老百姓中来,杀是杀不尽的。

连妇孺都在奋起反抗,中国要是不赢,那才是没了天理!

院长斥巨资给你们发红包啦!!

为了回馈伴随院长度过无数个日日夜夜的铁杆粉丝,