所有西方哲学不过是柏拉图的注脚,所有西方法律的论述不过是卡夫卡的注脚。

如果说要在法学与文学之间构建一道桥梁,那么这本由弗兰茨·卡夫卡于1925年正式出版的小说《审判》必定成为这道桥梁上最为坚固的基石。

兼具律师与作家双重身份的卡夫卡,以自己对法的理解与洞察审视世界的黑与白并诉诸笔端,目光辗转于现实与理想、实然与应然、罪恶与洁白之间。

今人纪念卡夫卡,绝非单纯赞扬其对恶的彻底披露,事实上,像卡夫卡一类的作家,

他们拷问罪恶,将人心放在万难忍受的绝境中煎熬,同时还试图拷问出罪恶下的洁白,而这一点洁白,也正是文学和法学在人文情感上的共鸣

。

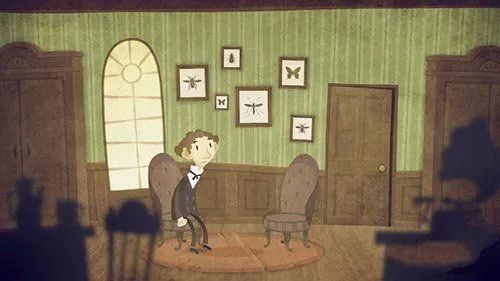

围绕全书展开的是一场荒诞的审判。银行机要秘书K在某日莫名遭到了法院的逮捕,此后全篇的内容在这场逮捕的基础上,以K的视角对于法院办事员、预审法官、律师、画家、商人、教士等形形色色人物进行了描写。

这是一场怎样的审判,怎样的诉讼呢?

在其它一些版本中将本书译为《诉讼》,因为根据德文原意,这两个词义皆可囊括。但这却是一场最终没有进入审判的诉讼,甚至连法庭预审部分都只占了全书极小的份额。

我无意就具体内容过多谈论,因为纯粹的荒诞并不具有深入人心的力量,真正打动读者的是被荒诞包裹的真实。这场诉讼流程之中包含了多少程序不正当的内容:秘密审判、被告人自证无罪、文书缺失.....

最令人感到惊异的是,自始至终卡夫卡都没有告诉我们K究竟被指控犯下了什么样的罪名。他坚称自己无罪并为此奔走,以各式关系想把自己从诉讼之中开脱,但每一个人都坚信:诉讼由罪行牵引,而有罪的判决必定会到来,与其寻求无罪,不如寻求拖延,由拖延带来的自由比前者的自由更为稳固可信。

所以其实《法的门前》是整个K的故事的缩影。

在一扇扇高墙大门和守门人之前,具有财务自由和较高社会地位的中产阶级约瑟夫·K与无知无识的乡下人并无二致。乡下人受困于具体的守门人和实体的门,K的绝望却更为深沉无力,

自被捕那一刻起,诉讼犹如无尽深渊无形却牵着他走。他遇到的一切人、事都成为了诉讼程序的一部分,法院无处不在。

更为可怕的是,

有关审判的一切在世故人情礼义廉耻上应有尽有,却唯独不见法的身影。法律是抽象的、沉默的,法律是形而上的,是被所有人遗忘的。

被告人、法官、律师遗忘法律,而其行径却以法之名做出,整个世界在明晃晃的谎言之中运行。

就像教士与K的对话之中指出那样:不必把他的每句话都作为真的来接受,而只须当成必然的东西来接受。谎言成为了普遍的准则,人治披上了法治外衣招摇过市,所以一天天一年年,有关法的一切成为了遥远的记忆,K对于诉讼的态度从抗拒到适应再转为接纳,并学着用它的规则徒劳无功地拯救自己。直到行刑,法的大门都不曾为他打开。

更何况藏身于门后的,真的就是法本人吗?

请允许我抛开文本谈一谈想法。村上春树有一句著名的话:在一堵坚硬高墙和一只鸡蛋之间,我会永远站在鸡蛋这一边。不管墙有多么正确,鸡蛋有多么错。

过去我对于这番言论不以为然,鸡蛋与高墙的身份并非肉眼可见那么明显,即使有着明显的强弱之差,但永远在蛋一边,岂非把法律当作劫富济贫的工具?但直到现在再一次审K的故事,我却有了新的想法。

我认为,站在鸡蛋的一边对我们而言,意味着不要苛责一个完美的被害人。在《审判》中,K是被告人同时也是体制机器的被害人。

卡夫卡没有给出他明确的罪状,我们也就不得而知,他究竟犯罪了没有?他犯的是什么罪?也许他被未曾有过的行为控诉,也许针对他的控诉属实却在程度上大大偏移,也许他的确犯了罪但无论如何,他都与传统意义上的蒙受冤屈者的形象不符。

首先他有一定的社会地位,他是银行得力的襄理并有着可以倚靠的家族。其次在个人生活上K也绝非是个圣人,对于他紊乱的私生活作者也给出了多处描写。最重要的是,K在诉讼之中,在行动上绝非孱弱束手就擒的,他试图运用贿赂、收买等方式使自己获得无罪的判决,哪怕自己坚信自己的无罪是天经地义。

卡夫卡没有想塑造一个窦娥或杨乃武,他也不是大仲马,不会让笔下被诬入狱者人物化身复仇的基督山伯爵。K有着人性赤裸裸的缺陷,但这种缺陷却更让读者共情。在他身死之际,我们扪心自问,有着种种不是的K就值得他的结局吗?

进而进一步再问,衣着暴露的女性就活该被强奸吗?顽劣的孩童就应当受到监护人的殴打吗?罪大恶极的罪犯就应该在群众的申讨下游街问斩吗?侦查人员为了破案的刑讯是我们渴望的正义的铁拳吗?受害人有罪论踩着文明的尸山尸海而来,丢弃在一旁的是为之悬设的程序。

所以我想,我应该站在蛋的一边。作为一个法学生,如何理解蛋与高墙也许是当前我无法解答的问题。犯罪嫌疑人在行凶之时是坚硬高墙,但在面对巨大的国家机器之时却成为了脆弱的鸡蛋。身份、财富、学历、品行这些外在的评判条件有时却成为蒙蔽真相的幕布。

审判不仅在法庭之上,在舆论中、在人心里无时无刻不展开。法院无处不在,它把人的生活变成了一场审判。

所以我们也可以理解K的叔叔对他所说的那句话:陷入这种诉讼官司本身,就等于输掉了审判。

卡夫卡在他的另一篇文章《我们的法律的问题》中指出:

被那些我们不知道的法律统治,是一件痛苦的事。

《审判》中的荒诞也就在于,法的全貌被隐藏在千人一面背后,刑不可知,威不可测。

秘密法阶段几乎在所有的文明中都有章可循,打破它又成为每一个国家、地区法治新纪元的起点,从《汉谟拉比法典》、子产铸刑书、十二铜表法都印证着一点。

我们渴望成文的、明确的规定,置于这一规定之下,能够让人有足够的安全感,这也就是罪刑法定原则朴素的价值基础,当然,在刘老师面前谈法理,是过于班门弄斧的行径,而即便是完善的法律规定同样不能等同于法治,只要法律不属于人民、仍为一小撮人的专断擅任把持,法治就永远不可能到来。

但法律属于人民,又是一个太大的话题。代议制本身就是妥协的产物,我国的人民代表大会制度虽然具有广泛的代表性,却也不能保证制定的每一条法规都是良善先进。承认这一点会让法律失去原本应当有的指引社会前进的作用,而反观历史,许多社会观念的转变正是以法的确立作为先导。

请诸君对我这番言词中较为偏激的部分予以谅解,写下这些,并非出于傲慢而正是来自我的困惑。对于法治的困惑是个太大的话题,在当前,我也只有寄希望于进一步掌握扎实的理论知识,以这些实实在在的东西来反哺形而上的抽象思考。