文︱郑也夫

学界的大佬政治

中国社会学三十年来产生会长的程序大致如下:一,几位大佬商议出下届会长人选。二,将人选作为候选人送至理事会,每个理事在选票上唯一的候选人名下画圈或画叉,每次投票候选人均以绝对优势通过。究竟大佬几人,商议方式如何,外人无从知晓。但可以猜测到的是,几位大佬商议后征求过少数vip的同意。此有通告和谋求支持的意味。如此推测的理由是,每每正式换届投票前,圈内人大多知晓下界会长内定为何人。投票前内情外露,可以理解为这一方式的固有特征,或许也可以理解为制度自信:传出去怕什么。

中国社会学会首任会长费孝通

对以上程序作如下几点分析。其一,会长从费孝通传递到袁方可以称为禅让。费有这个权威。当他不再过问此事乃至仙逝后,禅让难以为继,取而代之的是几位大佬的合议。这不是元老院,因为元老院成员需要有正式资格,元老院成员几人,如何从中产生下届首脑,均有章可循。而大佬合议较之元老院裁定要远为任性和不透明。其二,理事会之上有常务理事会。下届会长候选人的产生完全未经常务理事会审议,直接在理事会上投票。笔者对此有同情的理解:既然是等额投票,既然必定通过,不经常务理事会,也算免去了一个形式主义的环节。或曰讲效率,或曰坦荡荡、赤裸裸。其三,理事和常务理事均非选举产生,而是学会领导向各地社会学研究与教学机构分配名额,多由各机构领导出任。理事会有浓厚的学术官员色彩。故此选举是由官选官,由未经选举的理事们经等额投票推出会长。

以上描述,还望当事者匡正与补充。

此种风格的所谓选举,当下极具普遍性。原因之一,人同此心。前任会长及大佬们或有属意之人,或相信自己的眼力,决意自己选定后任会长,只求披上选举的外衣。原因之二,上下四方的此种示范比比皆是,其方式及合法性可一并复制。

但是此种权力更替方式有其巨大的脆弱性:易引发不满,难回应挑战。例如,有个张三,不满意大佬们推出的下届会长不是张三而是李四。再比如,有个怪物郑也夫不满意会长都是学术官僚。而张三和郑也夫不会温和地劝说大佬们接受自己的认识,他们几乎无例外的会从表层的不满深入到制度的批判,即"大佬推选——等额投票"的方式。

制度是为着社会生活的稳定有序而制定或演化而成的。当其效果逆反、催生混乱之日,必是改革之声鼓吹之时。

认识改革的心路历程

我是个理念人。成为这一角色可以追溯到上世纪八十年代我步入学术界之初,甚至追溯到敝人的知青岁月(1968-1977)。敝人好逆向思考,以言论为快事,但从不诉诸,乃至拙于行动。我终生铭记马克思的名言:"理论要说服人就要彻底,彻底就是抓住事物的根本。”我在很长的时间里笃信:讲清楚一个道理,就能影响和改变社会。2007年我写出的《中国社会学会长任期刍议》(《南方都市报》,2007年7月29日),便是理念人的典型行为,以为说得这么透彻、雄辩,焉能没有效果。而从1994年我撰文反对发展私人轿车,到2007年这篇《刍议》,现实生活一步步消蚀着我曾经的信念,我渐渐认识到:改变社会更靠行动,而非理念,尤其在当下中国。

2004年一个叫布洛维 (Michel Burawoy) 的人当选美国社会学会主席,他的就职演讲的题目是“保卫公共社会学”。他说:传统的公共社会学参与社会的方式是诉诸媒体,在媒体上发表文章和谈话,评论社会问题。当代公共社会学家则是身体力行地加入地方活动,加入社会运动。我与布罗维在两个完全不同的社会中形成了同样的认识。我已经在一些事情上以做代替单纯的说。

布洛维

从笃信理念转变为看重行动的根据是:权力者可能会畏惧或漠视一种理念,却必须面对人们对自己切身利益的正当诉求;大众很可能麻木于精英们的理念宣讲,却每每同情身边被压迫者;理念的追求能否持续殊难预料,而利益诉求一定是可持续的,因为压迫与剥夺将长久存在。而被压迫被剥夺者中必有不甘心者,即使比例不高。变革的要素是动力,没有动力侈谈什么变革。利益诉求的动力永存,故可以对其寄予厚望。我理解的权利与利益是宽泛的:土地、房屋、被选举权,等等。形形色色的利益诉求,将辐辏出一个讲理的、有规矩的社会。

我不会梦想自上而下的改革。一个对社会有担当的无权者愿意这样看:有权者未被推动而无作为,责任在无权者;有权者受到推动仍无作为才负有责任;就是说公民也有公民的责任。更大程度上,你去“推”,才有管理者的 “动”。具体到学术界,我不相信社会学的新老会长们会自觉自愿地改革会长产生的制度。我们必须拿出一个他们无法漠视的行动。故在抛出《刍议》十年后,写出了《我的自荐书》

(《南方周末》,2017年3月23日)

。

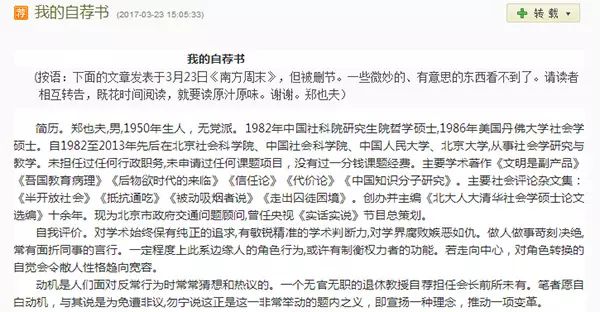

自荐书发表后的动静

《我的自荐书》于2017年3月23日在《南方周末》发表。对社会学界来说这应该算是爆炸性的新闻。但该文发表后我竟然没接到同仁一个电话。因该文发表时被删节,我将全文挂到我的新浪博客上。只有十个跟帖评论,和我以前的一些博文相比,少得可怜。

郑也夫先生的博文《我的自荐书》截图

我明白,这话题圈外人不明就里或漠不关心,圈内人极度敏感故沉默是金。为让圈内更多同人看到此文,参与讨论。我打听到中国社会学网站负责人的手机,3月27号发出短信要求该网站挂出此文。对方回信说要请示领导,我略有不解,29日发去短信:“网站是价值中立的平台。它登出的文章不代表主办者的价值观。如是,它拒绝挂出的文章要么是空洞无物,要么是和政府抵触令主办者为难。《我的自荐书》已经刊登于报纸,显然无二者之嫌。敝人是社会学中人,拙文讨论社会学界要事。刊登不说明你们在价值观上站队,而拒绝刊登则有价值观上站队之嫌了。上面的话请转给领导。也请将他的意见告诉我。”他回信说转给领导了,我催问多次后,他们于4月5日方才回复:“经社会学研究所信息化管理办公室领导小组讨论,认为中国社会学网是刊登学术文章、会议征文、数据资源、公告信息类的网站,现在还无适当的栏目可以登载您的自荐书。感谢您对中国社会学网的关注。”我认为这理由完全说不通。同人的网站如此狭隘和封闭,不如不办。

几天后,一家报纸拟就该事件追踪报导,我给他提供了十多位社会学家的姓名电话。过后他告诉我,其中大部分人拒绝接受采访。大约五人(不足名单三分之一)接受了采访。其中三人要求匿名。支持我文中观点的有三个人,分别为潘绥铭教授,郭于华教授和外地一位资深社会学教授。三位的具体看法恕不详述。匿名的批评大致如下:郑也夫多年不参加年会,不缴纳会费,无参选会长资格;郑也夫是个公共社会学家,早就脱离了学术评价系统,很难产生出标准化的学术作品。