正文

先文艺一把,来段小诗暖暖场:

景迈山

在那悠悠的彩云之南

有一座景迈山

上有传承千年古茶树

沉淀千年往事

浓缩静谧莫测的高原

那里有神秘的属性,那里有幽远的韵味。置身其中,有一股由内而外的清净,似佛,也似道。噢对了,说起佛,想起突然火起来的《旅行青蛙》,据说是佛系女性的最爱。

什么是佛系女性呢?也许我比较愚钝,想破脑袋也没想明白。但是其淡雅的画面和宁静的氛围确实吸引人。个人感觉,景迈山的自然实景呈现出来的韵味并不属于游戏氛围。

为什么要说景迈山呢?因为它浓缩了云贵高原的精华,好像受到上天的眷顾。而云贵高原,在中国历史上有其独特的位置。尤其是近代史上,从西南联大到缅甸远征军,云贵高原的戏码更足。而今天要说的《无问西东》这部电影,和云贵高原的近代历史息息相关。

《无问西东》这个名字听起来很文艺。但——

其主题并不文艺,它原本是一部向清华大学百年校庆献礼的片子。名校是精英人才汇聚之地,注定和每个时代密切相关。清华大学诞生于中国历史低谷,见证了民族过去的发展与未来的复兴,也不是文艺片能涵盖的。

其表达手法一点也不文艺。

电影用大块蒙太奇手法,频繁进行时空切换,组合起几个不太相干的故事,看起来让人眼花缭乱。作者好像要展现出《云图》一般的烧脑效果。云图我是认真看了,脑细胞死了一大片,但很值。如果不信邪,可以把《云图》拉出来试一试。

其内容更不文艺。

电影讲述跨越百年的历史,讲了多个人物。又把那些人物归类为三个截然不同的时代:民国(上世纪二三十年代)、建国后(上世纪六十年代)、当下(本世纪初)。百年历史沧桑,波澜壮阔,不是文艺框架能容纳的。单凭内容看,其实足以拍摄一部中国版的《云图》。

事实上导演与制作团队的意图,也就是要以清华大学走出的学子为线条,诠释一个世纪的沧桑。这是一个很宏大的构架,需要巨大的勇气,值得点赞。

但点赞归点赞,并不代表完全意义上的认同。

注意,这里说的是完全意义上的认同,不是全盘否定与批判。稍微了解一点中国历史都会明白,这三个时代的独特性。什么特性呢?回答这个问题之前,先看看《无问西东》是如何阐述的。

民国时代(上世纪二三十年代)的画风是这样的:

民国时的富家子弟沈光耀(王力宏饰)清华大学毕业,帅到没朋友。

不仅帅,还很努力,文追求写诗作画,武懂汽车、开飞机,连去农田抓蛇都有兴趣。

不仅帅气努力,而且天赋极高,不论干什么,一学就会,还能无师自通。

综合起来,各项都比别人强。综合素质极高,开口“人皆可以为尧舜”,闭口“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

这样一个人,在任何时代任何行业都能闪闪发光,然而他却生活在国家危亡的时代,便毅然决然走向战场。在苦闷的时候,绝望的时候,时刻要求遵循自身本心。

——简单说,民国画面阳光而明亮,人物崇高而神圣,故事高昂而壮丽。

这么描述有问题吗?没问题。民国抗战时代确实有不少世家子弟慷慨走向战场。

中央航校大门口的碑上写着:我们的身体、飞机和炸弹,当与敌人的兵舰阵地同归于尽!

抗战期间,中国空军主力的飞行员的平均战斗寿命,只有6个月。

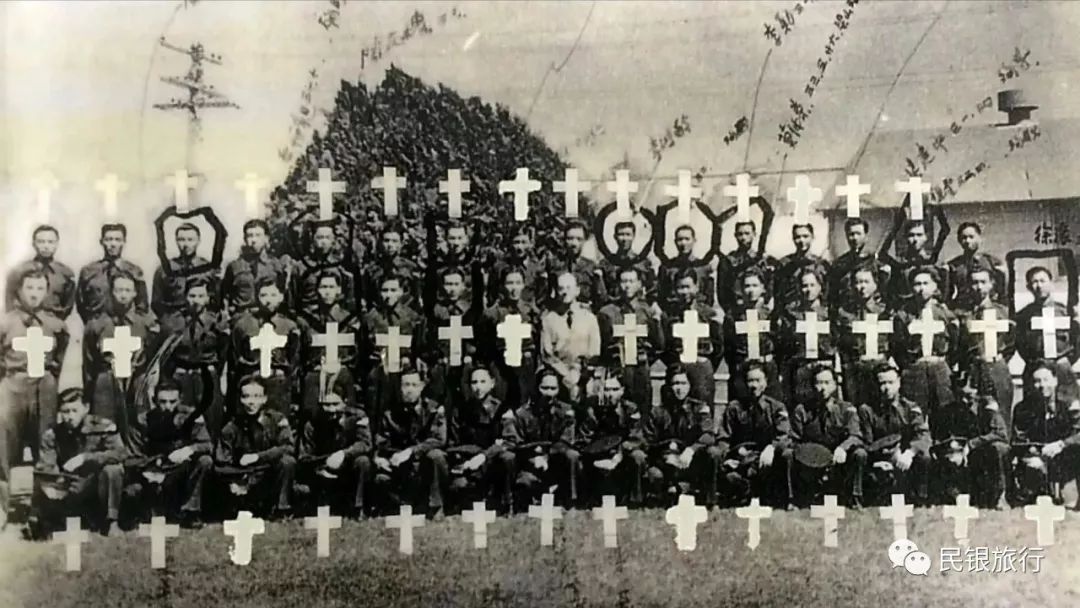

在航校第十二期毕业生合照上,抗战结束时没有被画“十字架”的人,只有2人。

图中打十字架的为牺牲者

梁思成和林徽因夫妇抗战后到西南躲避,得到八位年轻航校学生的帮助。夫妇在昆明定居时,林徽因把八个飞行员当弟弟看待,他们时不时一起外出郊游,拉琴唱歌,无话不说。八个“弟弟”航校毕业时,就让林徽因当了他们的“荣誉家长”。随后他们飞向蓝天,全部牺牲。林徽因的三弟林恒也参加了空军,也壮烈牺牲。

对于那些为国家民族做过贡献的英雄,如何描述都没有问题,拔高也不为过。

再看建国后(上世纪六十年代)的场景:压抑荒诞。

故事主角也是清华毕业生。

电影中,共和国建立之后只有一段短暂的抒情,整个画风便从“阳光”跌入“黑暗”。一对不“般配”的夫妻,妻子是工人,丈夫是教师,却彼此相互仇恨,势同水火。

故事场景设置只有一个目的:渲染毛时代的黑暗。

表达方式是通过“批斗会”大力渲染残酷、血腥,恐怖,渲染那个时代的荒诞。导演这部分依然遵循放大一人而贬低大部分的手法,只有王敏佳一个人清新脱俗,并把医院中的其他医生、护士描绘成爱嫉妒、爱诽谤、爱打人的形象。

当然单纯的艺术表达,也没什么好挑剔的。毕竟艺术创造,总会有与众不同之处。

但即便在艺术领域,突出一人而放大其他人的缺点,其实只有一个目的:

贬损那个时代。

当然贬低一个时代也没有问题。毕竟哪个时代都有缺点和弱点,都有需要贬损之处。但涉及到具体历史背景,起码也要言之有物吧,不能纯粹依赖“印象派”手法去描述历史。

而在《无问西东》中间,工人妻子供养丈夫上大学与王敏佳被批斗至“死”无人问津的时空设定都是1962年。那个年代上大学无需供养,那个年代的中国政治还没有进入真正的运动周期。

好吧,就当导演太忙,没时间了解那些琐碎的细节,直接把文革提前。

——简单说,建国后的画面以灰黄阴暗为主色调,人物扭曲而压抑,故事酷烈而荒诞。

如果单独说这些,其实也没问题,最多只是不符合历史,没什么吸引力,不爱看便不去看而已。虽然故事有硬伤,但毛时代政治运动很多,有些部分很过火,不少人因过火的政治运动而遭殃蒙冤,也是事实。

当下(本世纪初)的场景设置:庸常平淡

主角同样是清华校友。

张震饰演的张果果是一个纠结的人:他是残酷商业竞争中的胜者,但心存善念,所以纠结。具体表现,他与周围人一样都属于丛林文化规则下的人,斗争性、狼性,一切从利益多寡角度出发。但人终究是人,而不是狼。人之所以是人,是因为人有人性,而不是因为有狼性。另一方面又不得不思索,做人的边界在哪里?

在反复的纠结中,张果果终于获得了启迪,捐款救助了一家养不起孩子的农村人。

——当代部分简单说,画面上都市风很足,广告味很浓,人物纠结而焦虑,故事围绕竞争、算计、抉择展开。

这么选择同样没问题,而且这部分写实的味道还很逼真。

三个时代单独看,都没什么问题,就是简单的大时代与小人物的小故事。但是通篇看整个电影,三个时代连起来看就有两种画面。

第一种画面:无论是烽火硝烟的战争年代、动荡时期还是科技高速迅猛发展的当下,主人公身上都承载并延伸着中国知识分子弥足珍贵的高贵品质与家国情怀。

毫无疑问,这种情怀是为保卫赖以生存的土地可以奉献生命的深沉厚爱,是为国富民强、民众幸福的理想不惜牺牲小我的自我放逐,是中华民族深层次的文化密码。如果从这个角度理解,那么《无问西东》不仅是对百年学府的礼赞,更是向大学精神、时代精神的致敬。

第二种画面:经历民国(神圣崇高)--->毛时代(黑暗压抑)--->当今时代(庸常平淡),而且画面感很强烈。给人感觉百年以来的中国历史实际上是一段失去天堂、度过黑暗压抑,最终陷入平庸的历史。

而且第二种画面感要远强于第一种画面感,让人感觉很不舒服。我们这是越活越烂么?当然你可以这么理解。实际上有些人心中就是这么认定的。

事实上这不是一种画面感,而是一种世界观,认为过去的东西是美好的,厚古薄今。尤其是民国,作为历史大周期的转折点,有很鲜明的特色。

民国是文化精英的天堂,所以文化人怀念那个时代,也正常。但民国大师毕竟只是少数,对应的那个时代却是国破家亡、侵略者肆无忌惮,对应的是老百姓流离失所,人均寿命三十出头。那不是天堂,而是地狱。

不信?去侵华日军南京大屠杀同胞遇难纪念馆看看。

实际上,正是因为民国腐烂而软弱的组织系统,那些优秀出色的航天员才要血染长空。那并不是什么值得怀念的事儿,而是一种深深的悲哀!

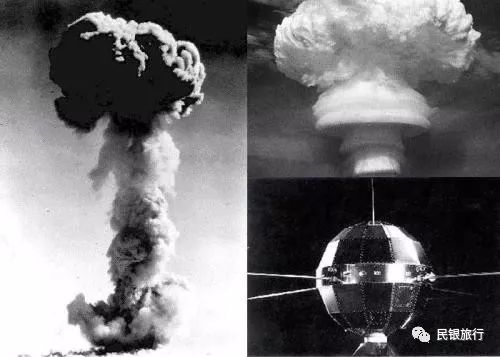

建国前三十年,政治运动固然是一方面,但另一方面是工业化建设,以两弹一星为基础的国防工业体系铸就了国家脊梁。完成这一切的并不是文化大师,恰恰是那些被文化大师无视、讽刺、厌恶的群体——沉默的大多数,他们是平凡的工人、农民、士兵,在全新的共和国组织中人尽其才,通力合作,方才创造了人间奇迹。这不是黑暗压抑,而是气壮山河。

当你趴在地上,一只鸡都可能踩到你的脸。

当你钢筋铁骨,即便走在丛林,最猛的野兽也要退避三舍。

至于当代,是一个美好的时代,但也有诸多缺陷。

之所以说美好,是因为经过几代人努力之后,中华民族终于又看见复兴的希望。个体是这个历史潮流的参与者也是建设者,奋发努力,可以博一番天地。

之所以说有诸多缺陷,是因为贪污腐败始终无法根除,贫富分化依然严重。付出努力,未必能达到预期。但是不努力,就永远不知道结果怎样。

但努力过,至少无憾。

所载文、图、音频、视频等内容来源自网络,版权属于作者,若有相关权益事宜请尽快通知我们,我们将及时采取适当措施。

写得好,赞一下!

了解更多:

周恩来想要的世界

共产党如何度过史上最艰难的新年

中美博弈的核心到底是什么?

在西单上班的鲁迅,是如何以饭局建构朋友圈的?——民银总部驻地文化底蕴之三

历经百年沧桑的正义路4号院——民生银行崛起之地的故事(上)

历经百年沧桑的正义路4号院——民生银行崛起之地的故事(下)

大时代金融,兼谈特朗普东亚游

中华文明的源头和红色中国的摇篮,为什么都是延安?

以金融视角看世界:从万历十五年到2017年,大国衰落的轮回又将重演?

厚积薄发在今朝,吴京与战狼为何火Ⅱ